人口红利转变对产业升级的影响机制研究

2021-06-04邹玥

邹 玥

(吉林大学,吉林 长春130021)

在中国经济发展迈入新时代的背景下,随着人口年龄结构的变化调整,曾经在中国30多年高速发展中作出重要贡献的人口数量红利正不断减少。数据显示,自2010年起劳动年龄人口在总人口中占比呈递减趋势,适龄劳动力在2012年首次发生负增长;2019年末我国65周岁及以上老年人口在人口总数中占比12.6%,老年抚养比为17.8%。老龄化人口占比日益增加,基于劳动力数量的低成本消失趋势不可逆。同时,人均收入的增加、家庭人口绝对数的减少、中国家庭对于教育的重视使得新生代劳动力的受教育水平持续提升。针对劳动者技能培育的相关教育产业的市场发展潜力不断被挖掘出来,质量型人口红利逐渐积累。

产业升级对于国家的发展具有重要战略意义,不仅可以避免中国陷入中等收入陷阱,还保障了在刘易斯拐点到来后人口红利仍可以发挥作用。在数量型人口红利不断消退的背景下,过去单纯依靠大量廉价劳动力进行扩张的产业发展模式难以为继,在不改变发展战略的前提下,传统产业的持续发展存在潜在危机,产业结构优化升级成为改造传统产业、发展新兴产业的必经之路。

从长远发展来看,质量型人口红利的有效利用对我国产业结构的合理化和在世界产业链中价值地位的提升有持久的正向效应。探讨人口红利转变对产业升级的影响机制,有利于从劳动力供给角度剖析当下产业升级过程中产生的问题,兼具理论、现实意义。

1. 文献综述

在研究刘易斯拐点相关问题时,蔡昉(2010)对人口红利作出定义,将其视为经济发展的额外源泉。此时人口结构与经济发展需要相契合,具有社会储蓄高、总抚养比低、廉价劳动力供给丰沛的特征。随着数量型人口红利的消失,不少学者对人口红利的内涵进行了拓展。戴翔和刘梦(2018)指出人才红利未来会代替人口红利成为经济发展新动能,接受过高等教育的高素质劳动力将形成新的经济增长效益。

在人口红利和产业结构调整关系的相关研究中,人力资本与产业升级的文献颇多,从数量型人口红利角度出发的研究较少。蔡昉(2011)在分析人口红利持续期这一主题时,得出大规模的劳动力供给是阻止资本边际报酬递减的重要保障的结论。薛继亮(2013)对西部地区人口红利效应进行分析,提出人口红利有利于就业结构的优化,使产业结构呈合理化、高级化转变趋势。郑展鹏和王洋东(2017)分析了人口质量红利积累的作用,知识资本的投入让高素质劳动力和新工作岗位相契合,高素质劳动力可以广泛学习世界各国管理经验和先进技术。

目前学术界对人口红利和产业升级进行了深入研究,但仍有进一步拓展的空间,本文通过人口红利转变对产业升级影响机制的研究丰富既有理论,为质量型人口红利在产业战略性调整方面提供可借鉴之处。

2. 人口红利发展现状

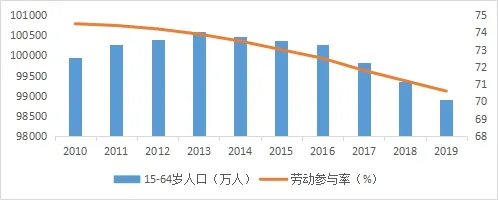

在几十年间,计划生育对于出生人口数目的控制有效遏制了建国初期人口增速过高的形势。但由于生育政策对劳动力的负面影响存在时间上的滞后性,进入二十一世纪后,新生劳动力相较以往不断减少,老龄化进程加速明显。根据国家统计局的年度人口统计数据,在2010-2019年间,适龄劳动人口总体上减少了约1028万人次,从图1可以看出,在总人口中的占比从74.5%减少到70.6%,人口数量红利正在逐渐衰退。

图1 2010-2019适龄劳动人口数与劳动参与率

教育是扩大人力资本投入重要手段,统计数据显示,近十年间国家对于教育事业的重视程度逐步提升,高等教育逐渐普及,教育经费投入大幅增长,高等院校数量规模不断扩张,接受过高等教育的人口数量净增长约222.2万人次,新生代劳动力素质相较从前有大幅度提高,人口质量红利积累程度不断深化。

3. 人口红利转变在产业升级中的影响机制

3.1 数量型人口红利作用

产业转型升级的过程中,无论是人口数量红利的发挥还是消退都是发展战略调整必须考虑的客观因素。由于近年来适龄劳动人口数量下降呈不可逆趋势,低成本劳动力的比较优势不断丧失,产业结构调整风险与机遇并存。

3.1.1 扩大劳动供给。人口红利源于适合经济发展的合理的人口结构,即少儿、老年抚养比较低,劳动年龄人口在总人口中占比较高的结构。充足的劳动力供给可以保证其价格相对低廉,在资本、技术要素禀赋优势不明显时,高劳动参与率带来劳动力要素的大规模投入,规模效益发挥作用,使得其的边际生产率保持较高水平,社会生产力得到进步。此时人口红利主要体现在二、三产业中的劳动密集型产业部门,产业结构中依靠数量型人口红利取胜的低端产业占据主导地位,低成本带来较高利润,形成了产业兴起的重要动力。

3.1.2 提升储蓄与消费水平。作为人口数量红利主体的劳动适龄人口在一国人口总数中占比情况的变化与它对社会储蓄和居民消费息息相关。资本密集型产业的发展对资本投入需求量大,而由低抚养比产生的高社会储蓄倾向产生了大量投资满足了这一需求。同时大规模资本涌入教育资本投资市场也为科学技术的进步提供了必要前提。此外,大规模的投资是我国基础设施建设事业发展的重要因素,这为产业转型升级打下了坚实的物质基础。居民收入水平的提升有赖于数量型人口红利带来的经济增长,消费能力的增强引发了消费观念的改变,进而释放消费潜力。当人们的需求结构发生调整,廉价低质产品的需求趋于饱和,高科技含量产品在其中需求占比上升时,将从需求端倒逼产业结构进行转型升级。

3.2 质量型人口红利作用

当前,如何培养、发挥质量型人口红利的优势成为实现产业升级的重要问题。人口质量红利带来的大规模人力资本是科技创新能力增强和产品附加值提高的重要保障,有利于提升高技术产业比例,提升资源利用率,使产业发展方式产生变革。

3.2.1 提高劳动力成本。质量型人口红利的主体是高素质劳动者,这一部分人的受教育水平、技术水平更高,对工作环境、薪资水平也有更高的预期,使得社会总体的劳动力成本有所上升。不同类型的产业对劳动力的需求价格弹性具有异质性,有的产业多生产利润率低、廉价低质的产品,对劳动力价格变化敏感,劳动力成本的上升会对其产生较为严重的负面效应。新兴产业大多对劳动力质量要求更高,劳动力价格上升对产业发展负面作用较小。在人才资本不断积累的情况下,依托大量劳动力进行扩张的产业在成本压力下不得不调整发展战略,重心在技术和资本投入上的产业在产业结构中占比不断增加。

3.2.2 转变比较优势。产业升级的过程伴随着要各类要素投入比例的动态变化,比较优势的转变是产业战略调整的重要源泉。当劳动力要素价格较低时,企业会使用劳动力要素代替部分资本、技术要素的投入,从而使产业处于低附加值的发展模式。在我国教育资本不断积累的背景下,不同技能水平的劳动力存量比例发生变化,人力资本禀赋优势逐渐形成,提供了与产业结构优化需求相适应的劳动力要素投入,有助于产业综合发展能力的提升。

城镇化的发展和教育红利的积累产生人才聚集效应,提升了产业生产力,资本、技术密集型产业在产业结构中占比扩大,高附加值、高质量产品的生产能力增强对出口形成冲击,这导致了低附加值产品的生产逐步向东南亚、非洲等地区的转移,优化了我国进出口结构。由于进出口结构的转变体现在市场产品需求的变化上,适应市场变化是产业持续发展的必要条件,故比较优势转变带来的进出口产品结构调整倒逼相关产业结构进行升级。

3.2.3 提升技术水平。从总体上来看,生产效率总体提高和产品创新技术含量增加是技术水平提升的两大表现。创新能力最重要的载体是人才,而在实现科技水平的增长中创新能力占据主导地位。质量型人口红利产生的人才规模效应带来了知识资本积累,生产性知识具有溢出效应,有益于改进生产技艺、通过学习和模仿增强企业自身的独立研发能力,进而提高生产效率和产品附加值。在全球化的背景下,高素质人力资本对于国外先进技术和管理经验具有较强的吸收、实践能力,可通过组织管理水平的提高、资源配置效率的增强提升技术水平,为产业转型升级提供助力。

4. 对策建议

4.1 深化教育改革

推进公益性教育事业的发展,完善市场导向的教育产业体系,促进各年龄段劳动力综合素质的培养;实施企校联合的培养机制,打造适于产业发展需要的创新型、复合型人才队伍。通过改变劳动力的教育水平、优化教育结构,解决产业升级中面临的低、中、高技能劳动力需求和供给的结构性矛盾。

4.2 大力发展第三产业

第三产业的发展完善是产业结构优化的标志之一,第三产业占比的提升有利于实现资源要素的合理配置,推动产业转型升级。由于第三产业中行业发展对劳动、资本、技术的依赖程度不同,可以满足不同层次劳动人口的就业需求。与此同时,第三产业对于高素质劳动力的需求较大,其蓬勃发展可以改善我国目前大量接受过高等教育的劳动力就业难问题,释放潜在的人口红利。

4.3 完善收入分配

当前我国质量型人口红利存在区域分配不均的情况,中西部地区和东北地区、中小型城市高质量人力资本供给不足,对产业持续健康发展形成了阻碍。推进收入分配改革,促进收入分配结构的合理化,有利于缩小地区间收入差距,引导高素质劳动力向中小型城市及东北、中西部地区流动,推进当地产业发展,为产业转型升级打下坚实基础。

5. 结语

当前中国正处于产业转型的关键期,但长期以来作为产业发展重要支撑的数量型人口红利却逐渐消退,质量型人口红利成为产业结构战略性调整的新机遇。厘清人口数量、质量红利的影响机制,有利于为产业升级过程中遇到的问题提供针对性的政策建议,推动产业持续健康发展。