胫骨横向骨搬移术后皮肤干细胞促进重度糖尿病足创面再生愈合的机制研究

2021-06-02姜圣洁花奇凯陈炎李山郎刘光炜聂新宇苏宏杰邝晓聪

姜圣洁,花奇凯,陈炎,李山郎,刘光炜,聂新宇,苏宏杰,邝晓聪,3*

(1.广西医科大学基础医学院,广西 南宁 530021;2.广西医科大学第一附属医院,广西 南宁 530021;3.广西医科大学再生医学研究中心,广西 南宁 530021;4.广西生物医药协同创新中心,广西 南宁 530021)

糖尿病容易引发神经与血管慢性损伤,在下肢,尤其是足部皮肤多导致难愈性溃疡,被称为糖尿病足。在糖尿病患者的整个病程中,约有1/4概率罹患糖尿病足,全球每年约400万患者发病,而其中的重度糖尿病足是糖尿病患者截肢的主要原因[1-2],分析发现,约85%以上糖尿病患者由于重度糖尿病足而截肢。糖尿病足治疗最佳结果是保肢,但仍然是当前治疗的一大难题。目前常规清创、换药方法以及植皮、皮瓣移植等治疗手段,未能达到预期的愈合效果[4-5],尤其对于Wagner 3、4级重度糖尿病足患者,截肢率则更高。

针对高截肢率的重度糖尿病足,近几年花奇凯团队采用胫骨横向骨搬移术治疗可显著提高重度糖尿病足患者溃疡创面的愈合率,缩短愈合时间,其依托原理是张力-应力法则理论[6]。张力-应力法则仅仅是临床现在的生物学规律的逻辑总结,并未涉及其中具体的分子与细胞机制。本次研究从创面局部皮肤干细胞活化角度,初步研究胫骨横向骨搬移术促进重度糖尿病足难愈性创面再生愈合的分子机制。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年6月至2018年1月在广西医科大学第一附属医院骨关节外科住院,经胫骨横向骨搬移治疗的126例重度糖尿病足患者为研究对象,其中男94例,女32例,年龄39~86岁,中位数年龄61岁;Wagner分级构成:3级67例,4级57例,5级2例;TEXAS分级构成:2B级50例,2C级6例,2D级9例,3B级17例,3C级1例,3D级43例。胫骨横向骨搬移术治疗经广西医科大学第一附属医院医学伦理委员会审查通过。

纳入标准:(1)Wagner 3级及以上糖尿病足患者;(2)患者具有强烈的保肢意愿;(3)签署知情同意书。排除标准:(1)患者的基础条件差,不能耐受手术;(2)动脉完全闭塞,且无明显侧枝循环形成者;(3)患者有严重的心肺疾患、肝肾功能不全;(4)免疫功能差或长期接受类固醇治疗。

1.2 实验材料与方法

1.2.1 主要试剂 小鼠抗人CK19单克隆抗体(Abcam)、兔抗人LGR5多克隆抗体(Abcam)、酶标山羊抗小鼠/兔免疫球蛋白G(immunoglobin G,IgG)工作液(北京中杉金桥生物技术公司)、DAB显色试剂盒(北京中杉金桥生物技术公司)。

1.2.2 创面愈合情况及大体观察 记录创面愈合时间,肉眼观察创面经胫骨横向骨搬移治疗后的愈合过程。

1.2.3 标本收集 术前及术后1个月复诊时切取创面边缘组织,用10%福尔马林固定、石蜡包埋,切片备用。

1.2.4 创面组织病理学观察 将切片常规脱蜡水化后,进行苏木素-伊红染色,光学显微镜观察并拍照记录。

1.2.5 创面组织中CK19、LGR5阳性细胞分布与蛋白表达情况观察 采用免疫组织化学染色法,创面组织蜡块常规脱蜡、水化、修复,依次滴加一抗稀释液小鼠抗人CK19单克隆抗体(1︰1 000)、兔抗人LGR5多克隆抗体(1︰25),和采用酶标山羊抗小鼠/兔IgG二抗以及DAB显色,封片后光镜下采图,以Image J软件进行LGR5、CK19染色阳性细胞面积比例测算。

2 结 果

2.1 创面愈合情况及创面大体观 纳入研究的126例患者,1例截肢,125例患者创面愈合,愈合时间为(143.5±86.4)d。胫骨横向搬移术后,伤口早期可见黄色纤维素样膜性物质,创缘收缩,类似于创面愈合炎症期;随后创面边缘开始增生,向创面中心部位移行,期间鲜红肉芽组织形成并填充创面,创面边缘不断上皮化使创面愈合,仅有少量线性或细条状瘢痕,见图1。

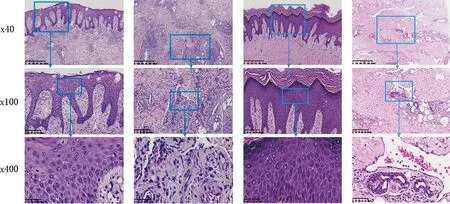

2.2 创面组织病理学变化 治疗前创面组织表皮层变薄,以基底层明显,真皮层有大量炎性细胞浸润且微血管少;胫骨横向搬移术后,爬行覆盖创面皮肤组织可见完整表皮结构,基底层细胞增多,真皮层炎性细胞减少,可见丰富的微血管、胶原纤维和腺管结构,见图2。

a 术前表皮层、真皮层 b 术前皮下组织 c 术后表皮层和真皮层 d 术后皮下组织

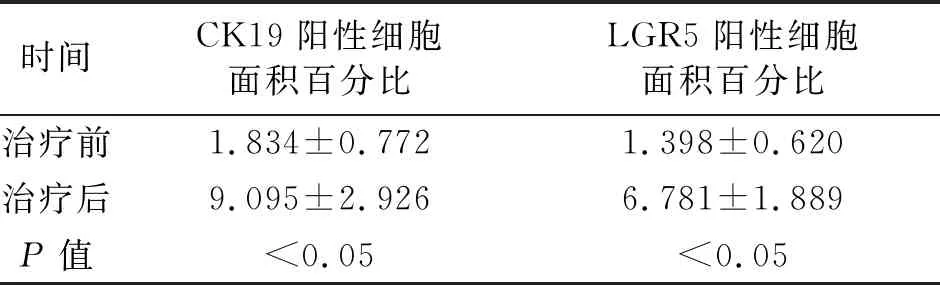

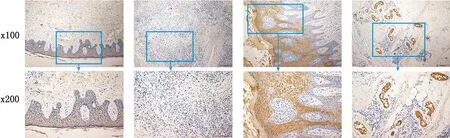

2.3 创面组织中CK19、LGR5表达情况 溃疡创面边缘组织中,CK19蛋白是细胞质染色阳性,在术后创面组织,阳性细胞聚集性分布于表皮、真皮以及皮下腺体组织中,但基底层细胞未见明显的CK19阳性细胞,其CK19阳性细胞面积比为(9.095±2.926)%,显著高于术前的(1.834±0.772)%,两者比较t=13.141,P<0.05。LGR5蛋白是细胞质染色阳性,主要分布于皮肤真皮层的腺管样结构的上皮细胞中,术前创面组织中LGR5细胞面积比为(1.398±0.620)%,治疗后LGR5为(6.781±1.889)%,两者比较t=14.829,P<0.05(见图3~4)。

3 讨 论

胫骨横向骨搬移术衍生于外固定架技术,但已经拓展了外固定架技术的应用范畴,现在多用于各种下肢难愈性创面的治疗,疗效显著,如糖尿病足、骨髓炎溃疡等[6-8]。从其遵循基本的张力-应力法则来看,其认为在活体组织受到持续稳定的缓慢牵伸张力时,可以刺激组织发生类似胎儿组织的细胞分裂,参与组织的修复与再生,是一个临床现象与愈合规律的描述性总结,未涉及其中的细胞与分子机制。本次研究纳入的重度糖尿病足患者,都是经过多家医院和进行过多次清创、皮瓣移植等治疗,疗效不佳而成为典型难愈性创面。在胫骨横向搬移术后,约2~3周开始出现新鲜肉芽,后续又可观察到创面边缘上皮开始向创面中心移行,最后愈合创面可见线性或细条状瘢痕,一般愈合时间为4~5个月,创面已基本愈合为大体观基本正常的上皮组织。在胫骨横向搬移术后1个月左右创面边缘移行的上皮组织取材,发现表皮层结构完整,基底层、棘层、颗粒层、透明层、角质层,真皮层可见以单核细胞为主的炎细胞浸润,但较术前减少;同时,在此阶段已经发现真皮层丰富的微血管、毛细血管、胶原和柱状上皮构成的腺管样结构,这均提示移行的上皮组织具有较为完整的组织结构,为后期形成皮肤重塑并形成相关功能提供了细胞与组织结构基础,这均表明胫骨横向骨搬移术可促进重度糖尿病足难愈性溃疡创面的再生愈合,值得进一步研究其中的调控机制。

表2 糖尿病足治疗前后创面组织中CK19、LGR5染色阳性细胞面积百分比(%)

a 术前表皮层、真皮层 b 术前皮下组织 c 术后表皮层和真皮层 d 术后皮下组织

a 术前表皮层、真皮层 b 术前皮下组织 c 术后表皮层和真皮层 d 术后皮下组织

本课题组在前期研究也发现,胫骨横向骨搬移术后创面巨噬细胞极化状态有所改变,从趋向M1极化的促炎状态回落至M1/M2均衡状态,M1和M2细胞数量均减少,但维持一定数量,这和本次发现真皮层中单核细胞为主的炎性细胞浸润减少是一致的[9-10]。在皮肤再生修复中,一定程度的炎性反应是必要条件,尤其M2巨噬细胞,也称为“伤口愈合”巨噬细胞,既可以诱导血管生成和组织重塑,还可以分泌抗炎因子,调控创面愈合微环境,通过激活皮肤干细胞来启动和参与溃疡创面再生修复[11-12]。本次研究发现CK19和LGR5阳性细胞活化明显高于术前,提示皮肤干细胞已经被动员与活化参与创面再生修复。其中CK19与表皮干细胞有关,在研究中发现CK19阳性细胞分布在表皮和真皮层,且分布面积明显增加,基底数量细胞也增加,表明皮肤干细胞参与修复可能是全方位的。尤其值得关注的是,在真皮层腺腔结构中的柱状上皮细胞有大量LGR5阳性细胞,而LGR5是毛囊干细胞的标志,其分布面积明显高于术前组织。在后续新生皮肤结构重塑中,CK19和LGR5等阳性的皮肤干细胞均可参与微血管、毛发、汗腺、皮脂腺等组织结构的再生,如LGR5阳性细胞毛发再生的前体细胞[13-14]。而本次研究与前期研究也发现搬移后真皮层出现丰富的微血管。因此,胫骨横向骨搬移技术能显著促进重度糖尿病足难愈性创面愈合,其机制可能是通过改善创面愈合微环境,如M1和M2巨噬细胞的调控平衡,在适度的炎性环境中活化皮肤干细胞,如CK19和LGR5阳性细胞,以形成表皮、微血管和皮肤腺体等,达到再生的效果。