红细胞膜总胆固醇联合Gensini评分对经皮冠状动脉介入术后急性冠脉综合征患者近期预后的评估价值研究

2021-06-01吕慧清田刚张华徐福胜

吕慧清,田刚,张华,徐福胜

急性冠脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)是冠心病急症的一种,具有发病急、并发症多、病死率高的特点。ACS病理生理机制复杂,主要是冠状动脉斑块由稳定转化为不稳定,易损斑块破裂出血,继而导致血栓形成,从而引起一系列临床症状[1-2]。经皮冠状动脉介入术(percutaneous coronary intervention,PCI)是ACS患者冠状动脉血运重建的常用方法,但部分患者经PCI后仍在长期或短期内出现各种心血管事件[3]。Gensini评分能够评估冠状动脉病变程度,其可通过不同节段病变制定相关权重系数,从而进行客观量化评价,被广泛用于预测ACS患者的临床预后[4]。易损斑块的典型特征是具有较大脂质核心,而其破裂很大程度上取决于坏死脂质核心的大小[5]。近年研究提示,红细胞可能在易损斑块脂质核心的形成、增大中起重要作用[6]。相关研究认为,斑块内出血作为易损斑块的另一重要特点,可能成为红细胞进入易损斑块的关键途径[7]。红细胞含有丰富的游离胆固醇,进入斑块后,其脂质成分会促进脂质核心不断增大[8]。研究报道,相比稳定型心绞痛,ACS患者红细胞膜总胆固醇(total cholesterol of erythrocyte membrane,CEM)水平明显升高[9],且CEM水平升高会明显增加ACS发生风险[10],但其变化是否影响ACS患者预后仍不明确。目前,CEM联合Gensini评分对PCI后ACS患者预后的评估价值还未经证实,故本研究通过对150例行PCI的ACS患者的临床资料进行回顾性分析,旨在探讨CEM联合Gensini评分对PCI后ACS患者近期预后的评估价值,以期为此类患者临床预后的评估提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 本研究为回顾性研究,选取2018年6月—2019年6月在黄骅市人民医院心血管内科住院的根据冠状动脉造影首次确诊为ACS并行PCI的患者150例为研究对象,其中男98例,女52例;年龄25~88岁,平均(61.4±10.6)岁;不稳定型心绞痛108例,急性心肌梗死42例。纳入标准:(1)首次确诊为ACS,符合欧洲心脏病学会制定的关于急性心肌梗死或不稳定型心绞痛的诊断标准[11];(2)临床资料完整。排除标准:(1)伴有感染性疾病者;(2)合并肾功能不全者;(3)合并自身免疫性疾病者;(4)2周内有创伤或行手术者;(5)4周内有降脂药物服用史者;(6)正在服用激素或抗炎药物者;(7)恶性肿瘤患者。本研究经黄骅市人民医院伦理委员会审批通过。

1.2 方法

1.2.1 临床资料收集 收集患者一般资料〔包括性别、年龄、体质指数(body mass index,BMI)、基础疾病(高血压、糖尿病)、吸烟情况(每天吸烟20支及以上,连续或累计吸烟6个月及以上定义为吸烟)、酗酒情况(酒精摄入量女性>40 g/d,男性>80 g/d定义为酗酒)〕和入院时空腹血糖(fast blood glucose,FBG)、总胆固醇(total cholestero,TC)、三酰甘油(triglyceride,TG)、低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(hlgh density lipoprotein cholesterol,HDL-C)、肌酸激酶同工酶(creatine kinase isoenzyme,CK-MB)、心肌肌钙蛋白T(cardiac troponin,cTnT)、左心室射血分数(left ventricular ejection fractions,LVEF)。

1.2.2 CEM检测 患者入院后即刻收集其外周静脉血5 ml,肝素抗凝,4 ℃环境下以3 000 r/min离心10 min(离心半径8 cm),使红细胞得以沉淀;取下层红细胞悬液,加入3倍体积的氯化钠溶液,依次洗涤、离心〔3 000 r/min离心10 min(离心半径8 cm)〕3次,以使红细胞得以分离;取红细胞,于4 ℃环境下15 000 r/min离心15 min(离心半径10 cm),反复洗涤、离心〔15 000 r/min离心15 min(离心半径10 cm)〕,得到白色红细胞膜样品;利用lowry法测定红细胞膜蛋白;参照Folch法提取红细胞膜脂质,置于-80 ℃环境下保存;参照酶学方法,采用Roche Modular DPP全自动生化分析仪(罗氏公司生产)检测CEM。

1.2.3 冠状动脉病变情况 于PCI前采用Judkin法对患者进行冠状动脉造影检查,观察冠状动脉病变情况。先行冠状动脉狭窄程度评分,狭窄≤25%,计1分;狭窄26%~50%,计2分;狭窄51%~75%,计4分;狭窄76%~90%,计8分;狭窄91%~99%,计16分;狭窄100%(完全闭塞),计32分;然后在各分支血管狭窄程度评分基础上乘以相应冠状动脉的权重系数即为各分支积分:左主干×5,前降支近段、前降支中段、回旋支近段×2.5,右冠状动脉(近、中、远段)、后降支、前降支远段、左心室后支、回旋支远端×1;以各分支积分之和作为Gensini评分[12]。Gensini评分越高,表示患者冠状动脉病变程度越严重。同时记录患者多支病变发生情况,其定义为左前降支、左回旋支及右冠状动脉中至少2支存在狭窄病变。

1.3 随访 患者出院后采用电话、门诊复查等方式予以随访,随访至出院后6个月,每月随访1次。记录患者心血管终点事件发生情况,包括心源性死亡、非心源性死亡、非致死性心肌梗死、心力衰竭、非致死性卒中、再次接受血管化治疗(PCI或冠状动脉旁路移植术)。根据PCI后6个月内心血管终点事件发生情况,将患者分为事件组与非事件组。

1.4 统计学方法 应用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析。计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验;计量资料以(±s)表示;两变量间的相关性分析采用Pearson相关分析;ACS患者PCI后发生心血管终点事件的影响因素分析采用多因素Logistic回归分析;采用MedCalc软件绘制受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线以评估CEM、Gensini评分及其联合对ACS患者PCI后发生心血管终点事件的价值。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

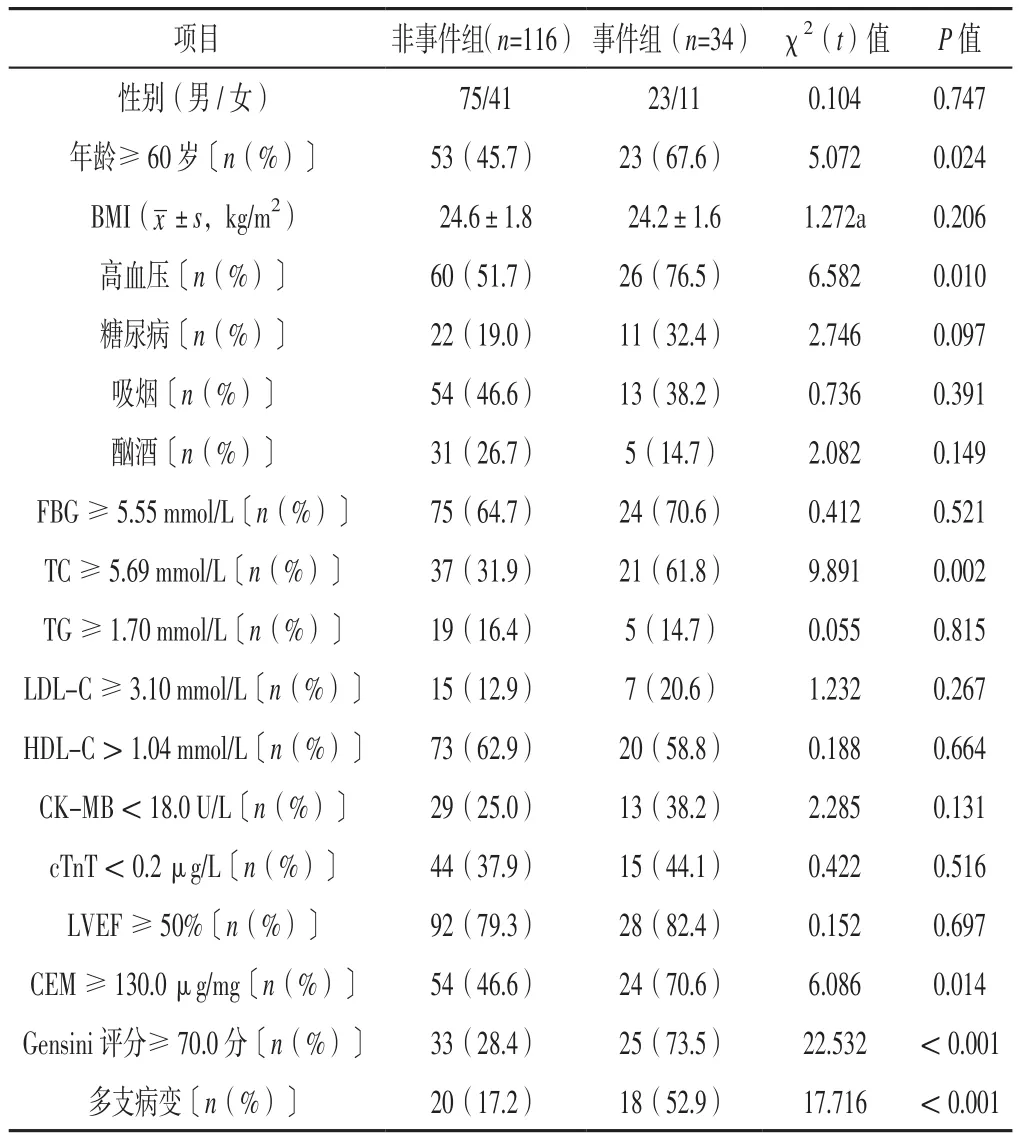

2.1 一般情况 150例患者中,共34例(22.7%)发生心血管终点事件,包括心力衰竭16例、心源性死亡6例、非致死性卒中4例、再次接受PCI 4例、非心源性死亡2例、非致死性心肌梗死2例。两组性别、BMI、糖尿病发生率、吸烟率、酗酒率和FBG≥5.55 mmol/L、TG≥1.70 mmol/L、LDL-C≥3.10 mmol/L、HDL-C>1.04 mmol/L、CK-MB< 18.0 U/L、cTnT<0.2 μg/L、LVEF≥50%者所占比例比较,差异无统计学意义(P>0.05);事件组年龄≥60岁、TC≥5.69 mmol/L、CEM≥130.0 μg/mg、Gensini评分≥70.0分者所占比例和高血压、多支病变发生率高于非事件组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组临床资料、CEM、冠状动脉病变情况比较Table 1 Comparison of clinical data,CEM and coronary artery disease status between the two groups

2.2 CEM与Gensini评分的相关性分析 ACS患者CEM为(122.6±19.1)μg/mg,Gensini评分为(69.6±19.0)分。Pearson相关分析结果显示,ACS患者CEM与Gensini评分呈正相关(r=0.345,P=0.026)。

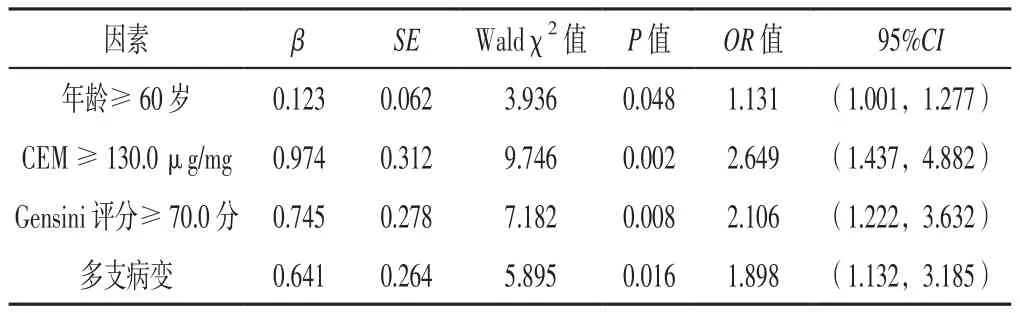

2.3 ACS患者PCI后发生心血管终点事件影响因素的多因素Logistic回归分析 以ACS患者PCI后心血管终点事件发生情况为因变量(赋值:发生=1,未发生=0),年龄(赋值:≥60岁=1,<60岁=0)、高血压发生情况(赋值:发生=1,未发生=0)、TC≥5.69 mmol/L情况(赋值:是=1,否=0)、CEM≥130.0 μg/mg情况(赋值:是 =1,否=0)、Gensini评分≥70.0分情况(赋值:是=1,否=0)、多支病变发生情况(赋值:发生=1,未发生=0)为自变量,进行多因素Logistic回归分析,结果显示,年龄≥60岁、CEM≥130.0 μg/mg、Gensini评分≥70.0分、多支病变是ACS患者PCI后发生心血管终点事件的独立影响因素(P<0.05),见表2。

表2 ACS患者PCI后发生心血管终点事件影响因素的多因素Logistic回归分析Table 2 Multivariate Logistic regression analysis on influencing factors of cardiovascular endpoint events in ACS patients after PCI

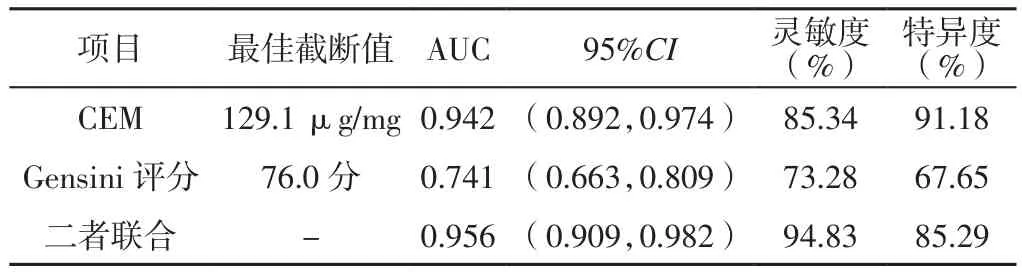

2.4 CEM、Gensini评分及其联合对ACS患者PCI后发生心血管终点事件的评估价值 ROC曲线分析结果显示,CEM、Gensini评分及其联合评估ACS患者PCI后发生心血管终点事件的曲线下面积分别为0.942〔95%CI(0.892,0.974)〕、0.741〔95%CI(0.663,0.809)〕和0.956〔95%CI(0.909,0.982)〕,见表3、图1。

图1 CEM、Gensini评分及其联合评估ACS患者PCI后发生心血管终点事件的ROC曲线Figure 1 ROC curve of CEM,Gensini score and their combination for evaluating the cardiovascular endpoint events in ACS patients after PCI

表3 CEM、Gensini评分及其联合对ACS患者PCI后发生心血管终点事件的评估价值Table 3 Evaluation value of CEM,Gensini score and their combination in cardiovascular endpoint events in ACS patients after PCI

3 讨论

ACS的病理生理机制主要是冠状动脉斑块不稳定、破裂出血,继发血栓形成而致使冠状动脉阻塞,引起急性心肌缺血,其病情凶险,可危及患者生命。PCI是治疗ACS较安全、有效的手段,但15%~30%的患者在PCI后会发生心血管事件,影响近期预后[13-14]。Gensini评分是临床评价冠状动脉病变程度的常用指标,其根据管腔狭窄程度的分值与相应冠状动脉分支的权重系数得到病变的综合评分,能够客观反映病情严重程度,在冠状动脉病变患者临床预后的预测中有重要作用[15]。相关研究显示,动脉粥样硬化斑块内胆固醇的重要来源之一是红细胞[16],当斑块内出血,红细胞会进入斑块内,而红细胞膜上富含的脂质成分会促进脂质斑块增大,此外,血红蛋白会诱导氧化反应,共同导致斑块不稳定[17]。CEM升高后红细胞流动性下降,使其变形性变差,通过毛细血管时易出现破裂,从而增大斑块内出血风险[18]。还有研究显示,与稳定型心绞痛患者相比,ACS患者CEM明显升高,提示CEM升高与ACS发生存在关联[19],但其变化是否影响ACS患者预后仍不明确。然而,目前临床尚缺乏评估ACS患者PCI后近期预后的特异性指标。为此,本研究分析ACS患者PCI后发生心血管终点事件的影响因素,并探讨CEM联合Gensini评分评估患者近期预后的临床价值。

本研究结果显示,ACS患者PCI后心血管终点事件发生率为22.7%(34/150),提示ACS患者PCI后近期心血管终点事件发生风险较大。事件组年龄≥60岁、TC≥ 5.69 mmol/L、CEM≥ 130.0 μg/mg、Gensini评分≥70.0分者所占比例和高血压、多支病变发生率高于非事件组;多因素Logistic回归分析结果显示,年龄≥60岁、CEM≥130.0 μg/mg、Gensini评分≥70.0分、多支病变是ACS患者PCI后发生心血管终点事件的独立影响因素。分析原因如下:(1)CEM:目前关于ACS患者CEM水平升高的机制尚不清楚,考虑可能与LDL-C、HDL-C产生相互作用有关[20]。张建华等[21]研究表明,CEM升高会增加ACS患者心源性死亡风险,其机制可能是CEM会影响斑块稳定性。(2)Gensini评分:Gensini评分能够客观反映冠状动脉病变的严重程度,故能够预测心血管终点事件。项丽等[22]研究显示,Gensini评分会影响急性心肌梗死患者生存情况。本研究并未发现CK-MB、cTnT与心血管终点事件有关,可能与本研究患者接受PCI的时间均在发病12 h内有关。本研究进一步采用ROC曲线分析CEM、Gensini评分对ACS患者PCI后发生心血管终点事件的评估价值,结果显示,CEM、Gensini评分及其联合评估ACS患者PCI后发生心血管终点事件的曲线下面积分别为0.942〔95%CI(0.892,0.974)〕、0.741〔95%CI(0.663,0.809)〕 和 0.956〔95%CI(0.909,0.982)〕, 表 明CEM、Gensini评分联合对ACS患者PCI后近期预后有重要评估价值。

综上所述,CEM、Gensini评分均是ACS患者PCI后6个月发生心血管终点事件的独立预测因子,其联合应用对筛选PCI后近期预后不良患者有较高价值。本研究尚存在一定局限性,首先,本研究属于单中心回顾性研究,仅收集了患者入院时基线CEM,并未监测CEM的动态变化;其次,未能明确ACS患者CEM变化的具体机制;再次,本研究样本量较小。因而仍需大样本量的多中心研究进一步验证本研究结论。

作者贡献:吕慧清进行文章的构思与设计、撰写及修订论文,对文章整体负责;田刚进行研究的实施与可行性分析、数据收集、数据整理及统计学分析;张华进行数据收集、结果分析与解释;徐福胜负责英文修订、文章质量控制及审校。

本文无利益冲突。