合作中责任比较和分配评价差异的ERPs 研究 *

2021-05-30陈取麟胡思瑶

陈 衍 江 婷 李 玮 陈取麟 潘 运 胡思瑶

(贵州师范大学心理学院,贵阳 550025)

1 引言

合作对于社会实现集体目标至关重要,团队成员间相互依存,为目标共同努力,得知结果后,对合作结果的评价往往涉及责任比较和公平判断。责任比较过程中个体有接受成功的荣誉而否认失败责任的倾向,称为自我服务偏向(selfserving bias),这表明个体对于贡献和责任的偏好存在差异。研究表明自我服务偏向是一种自我防御机制,具有保护自我概念的重要功能(Wang,Zheng, Wang, & Guo, 2020; Zuckerman, 1979)。

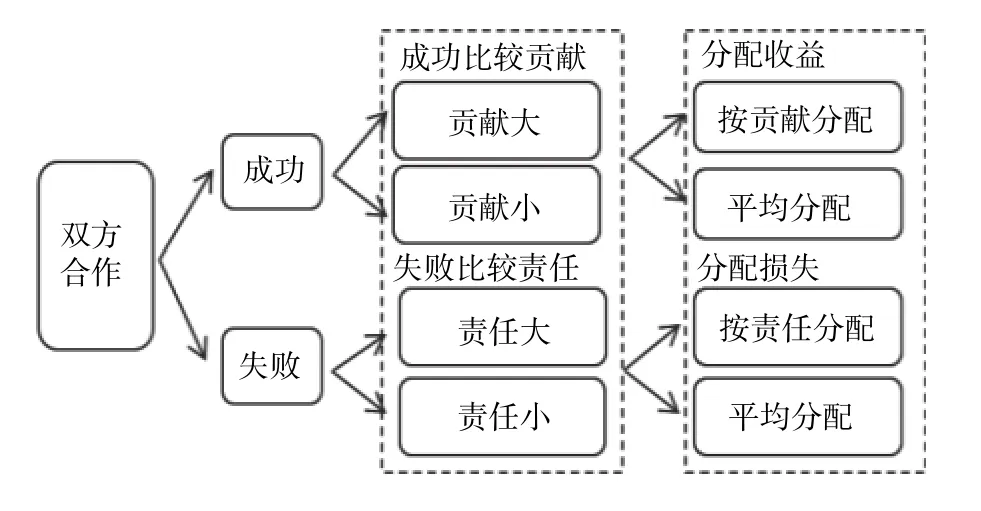

以往研究探讨了责任比较的神经机制,反馈相关负波(feedback related negativity, FRN)是对个人责任感敏感的特异性指标(Beyer, Sidarus,Bonicalzi, & Haggard, 2017)。比如,一项研究在合作任务中采用扔骰子范式,结果发现,与个人点数大相比,点数小诱发更大的FRN 和更小的P3(窦炜, 曲璐璐, 曲琛, 2014)。由于被试不知道合作结果(成败),故对点数的加工可能掺杂了比较贡献和责任双重含义。比如点数大时,参与者会产生贡献大或责任小的相反心理认知。另一项研究注意到这一问题,先呈现合作结果,接着对合作对象和被试的表现依次反馈,产生高(个人对团队成功贡献大或对失败责任大)、中等(成功时双方贡献一致,失败时双方责任一致)、低(对团队成功贡献小或对失败责任小)三种水平责任条件,结果显示中等责任条件比低责任的奖赏正波更大(Li, Yin, Xu, Lei, & Li, 2018)。在该研究中将“对成功的贡献小”和“对失败的责任小”都视作低责任水平,但是二者涉及的心理过程有所区别。社会合作研究中,个体倾向于在成功时夸大自己对团队的贡献,而在失败时认为自己对团队的责任要比他人小。关于贡献与责任,作为社会责任感的两个方向,有研究将其区分为功劳感和责任感(李鹏, 2012)。然而在Li 等人的研究中,三种责任感条件的划分未区分贡献和责任,因此,本研究拟基于合作成败区分贡献和责任(见图1),考察在合作任务中贡献(责任)比较是否表现出自我服务偏向。

图 1 双方合作后个体可能得到的比较和分配反馈

分配方案显著影响公平评价。以往公平研究发现,个体在奖金平分情景下的公平评价高于奖金不平分情景(徐富明, 黄龙, 沈友田, 张凤华, 向玲, 2019),公平方案比不公平方案诱发了更小的FRN和更大的P3(吴燕, 周晓林, 2012; 占斌等, 2020)。合作背景下的分配方式包括平均分配和按劳分配,分别对应平均原则(将物品平均分给每个人)和贡献原则(按劳分配)(王笑楠, 苏彦捷, 2019)。个体在合作背景下对分配原则的偏好存在两种解释。贡献原则(equity principle)指出在合作环境中,人们期望获得与在任务中的投入相匹配的回报(Kroemer et al., 2014)。自利原则(self-interest principle)则认为,人们往往在贡献原则和自我利益的权衡中做出对自己有利的决策,比如贡献大的被试偏好贡献原则,贡献小的被试偏好平均原则,表现出自我服务偏向(Feng et al., 2019)。二者的差异主要聚焦于个人处于劣势情境下对分配方案的偏好。一项行为研究发现,每轮分配前通过点估计合作任务诱发自我贡献(自己对,他人错)和他人贡献条件(他人对,自己错)。在自我贡献条件下,个体对自己占优势的分配方案(90∶10、70∶30)的接受率高于他人贡献条件下自己处于劣势的分配方案(10∶90、30∶70)接受率;自我贡献条件下,个体更不愿意接受基于平均原则的分配方案(50∶50),且认为更不公平。这说明个人的公平判断原则与个人贡献相关,表现出一种自我服务偏向(Feng et al., 2013)。核磁成像研究发现,在他人贡献条件下,平均原则的分配方案增加了腹侧纹状体和内侧眶额回的激活,表明该情境下平均分配与奖赏相关心理加工过程有关(Guo et al., 2014)。进一步考虑贡献的比较水平,操作合作双方对奖金的相对贡献,结果发现,被试作为接受者时,贡献小情境下会接受所有不平均的方案(小于50%);作为提议者时,在贡献大情境下会提议更多按贡献分配的方案(Bland et al., 2017)。

上述研究出现了不一致的结果,Feng 等人(2013)认为合作中的分配存在自我服务偏好。Bland 等人(2017)研究支持合作中的个体更偏好按劳分配方案。通过分析发现,Feng 等人实验中的贡献条件是“非有即无”,没有涉及比较水平,这与现实情境不太相符。社会合作中更多的情境是合作双方均对合作有贡献,但大小有别。另外,Bland 等人的研究只考察了平均分配方案和被试处于劣势的分配方案,未考察被试占优势的分配方案。并且,上述研究均集中于贡献情境(分配奖金)。那么,在责任情境(分配罚金)下,是否存在按劳分配的偏好或自我服务偏向呢?目前研究只探讨了假设责任相等情况下对分配方案的评价,结果发现损失情境会增强不公平厌恶(吴燕, 周晓林, 2012)。

事件相关电位(ERPs)具有高时间精度,能在时间进程上精确地揭示和区分责任归因及对基于不同分配原则的分配方式公平判断的神经机制。结果评价有早期和晚期阶段,早期是一个快速而粗略的半自动化加工阶段,无需太多的意志努力就能够发生,加工的是当前刺激最凸显的信息;晚期则是整合背景信息进行精细认知评估的加工阶段,分别由FRN 和P3 表征(Leng & Zhou,2010)。FRN 一般源于前扣带回皮层(ACC),是在反馈刺激呈现后约200~350 ms 的时间窗出现的相对负偏转成分。大量研究支持FRN 可反映结果效价,负面或消极反馈诱发的FRN 波幅会更趋于负走向(Krigolson, 2018);预期之外的反馈相较于预期之中会产生较大波幅的FRN(Alexander &Brown, 2010; Ferdinand, Mecklinger, Kray, & Gehring,2012)。P3 一般是在反馈刺激呈现后约300~600 ms 时间窗内出现的正成分,可反映结果评价的不同维度,如正性反馈(Yeung, Holroyd, & Cohen,2005)和高价值(Nieuwenhuis, Aston-Jones, &Cohen, 2005)诱发更大的P3。当反馈有更强的心理意义,也会吸引个体分配更多的认知资源对刺激进行进一步精细加工,继而诱发更大的P3 波幅(李琎, 孙宇, 杨子鹿, 钟毅平, 2020),波幅大小与注意力和心理资源的分配密切相关(Olofsson,Nordin, Sequeira, & Polich, 2008)。

本研究采用事件相关电位技术,区分贡献和责任情境,贡献(责任)比较和分配方案均作为反馈刺激呈现,随机匹配基于贡献和平均的分配方案,以FRN 和P3 为指标考察被试在合作背景下责任归因和公平评价的自我服务偏向。本研究预测合作情景中的贡献责任比较表现出自我服务偏向,且个体的公平判断会受到贡献责任比较大小的影响。因此假设:(1)个体在合作成功后预期自己的贡献大,在失败后预期自己的责任小;(2)贡献大和责任小时倾向按劳分配,贡献小和责任大时倾向平均分配。

2 研究方法

2.1 被试

设定统计检验力为0.8,效应量设为0.25,显著性水平α=0.05。采用G*power3.1 对样本量进行估计,保证中等效应量需要18 名被试(Faul,Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007)。招募了22 名被试(7 名男性,年龄20.60±2.06 岁)参加本实验。所有被试均视力正常,无色盲色弱,均为右利手,无精神病史或大脑损伤等。被试在实验前签署知情同意书,实验后得到报酬40 元。本研究通过伦理委员会审查。

2.2 实验材料

为区分合作中的成功/失败、贡献/责任和奖金/罚金,反馈相关材料刺激使用同一颜色表征,如成功、贡献比较和奖金反馈均与绿色相关;失败、责任比较和罚金反馈均与红色相关。合作结果反馈,绿色的“√”表征合作成功,红色的“×”表征合作失败。贡献/责任大小比较反馈,绿色的“>”和绿色的“<”表征贡献大和贡献小,红色的“>”和红色的“<”表征责任大和责任小。分配方案有四种类型,分别为奖金和罚金,分别包括基于平均和基于贡献原则的分配方案,具体由硬币图表示。奖金和罚金的界面不同之处在于外框颜色,绿色外框表征获得,红色外框表征损失。具体点数材料共包括36 种可能点数。为了让被试把注意力集中在加工分配方案而非搜索个人结果,被试分配结果和具体点数固定于左侧呈现。

2.3 实验设计和程序

实验采用2(情境:贡献、责任)×2(比较水平:大、小)×2(分配:基于贡献原则、基于平均原则)的被试内设计,改编合作赌博任务范式(窦炜等, 2014)。为创造合作情景,告诉被试将联网与同性别同年龄的伙伴组成两人团队,合作完成投骰子游戏,电脑已经联网且屏幕画面一致。游戏共有两颗骰子,各自控制一颗(实际上假被试的骰子由计算机自动投出),根据骰子点数之和判断合作成功或失败,大于6 时团队赢得10 元,小于或等于6 时损失10 元,但被试具体收益或损失需在后续分配得知。指导语提示注意分配,实验结束后会从中抽取若干轮奖惩分配结果合计作为被试的实验报酬。

为了让被试在实验中更投入,告知进程条代表投骰子的力度,力度与骰子的点数之间有某种规律,被试要观察学习按键位置和相应点数中的规律,尽可能赢钱。实际上,成功/失败结果伪随机出现;成功(失败)后比较双方贡献(责任),贡献(责任)大小两种反馈伪随机呈现;四种比较类型均匹配基于贡献和基于平均原则的分配方案,且概率相等。

每轮开始屏幕中央呈现注视点(500 ms)。然后出现循环增长的黄色进程条,被试按空格键掷骰子,间隔500~700 ms 空屏后呈现两人合作结果(1000 ms)。间隔1300~1500 ms 空屏后呈现被试对该轮贡献/责任大小比较结果(1000 ms),间隔500 ms 空屏后呈现“等待分配”提示(1000 ms)。呈现分配结果(1000 ms),最后呈现具体点数(600 ms)。实验流程见图2。正式实验分成7 组,共350 个试次。贡献/责任比较大小和分配方案的8 种匹配情况各40 个试次;另30 个试次为合作任务二人贡献(责任)相等且平均分配的条件,由于该条件是为提高实验任务的真实性而设计的填充条件,故不纳入分析。为了让被试熟悉实验过程,正式实验开始前有20 个练习试次。脑电实验结束后,让被试评定在实验中受贡献或责任的影响水平,并对实验中的8 种情况进行公平评级,均为1~7 级,表示受影响程度和公平程度逐级上升。

图 2 实验流程图

2.4 脑电记录和分析

使用Neuroscan4.5 系统,64 导电极帽记录EEG 信号。头皮阻抗小于5 kΩ,以头顶为参考电极,离线分析以双侧乳突平均为参考。水平与垂直眼电均是双极记录。滤波带通为0.5~100 Hz。DC 连续采样,频率为500 Hz,离线处理采用Matlab2013b 软件提供的算法,用眼动校正眼电伪迹。进行0.1~30 Hz(24 dB/oct)离线滤波,自动排除其他波幅大于±80 μV 的伪迹信号。以刺激呈现前200 ms 为基线,分析刺激呈现后800 ms 内的ERPs 波形。

FRN 选取了中前部九个电极点(F3、Fz、F4、FC3、FCz、FC4、C3、Cz 和C4),P3 选取了顶中部的九个电极点(FC3、FCz、FC4、C3、Cz、C4、CP3、CPz 和CP4)。为了降低统计结果的假阳性,根据Luck 和Gaspelin(2017)的合并电极点的建议,对电极点进行整合与平均分析。根据总平均图和参考文献(Yuan et al., 2019)确定各阶段的成分时间窗。虽然以往FRN 都进行差异波检验,但本研究对贡献和责任情境下的FRN 都进行探究,故FRN 和P3 均采取各条件时间窗内的平均波幅为计算依据。对贡献/责任比较FRN(时间窗270~370 ms)和P3(时间窗370~500 ms)进行2(情境:贡献、责任)×2(比较水平:大、小)两因素重复测量方差分析,对分配方案评价阶段FRN(时间窗200~300 ms)和P3(时间窗300~420 ms)以及事后公平评级进行2(情境:贡献、责任)×2(比较水平:大、小)×2(分配:基于贡献原则、基于平均原则)三因素重复测量方差分析。数据统计采用SPSS25.0 软件进行处理,采用Greenhouse-Geisser 校正非球形统计结果,采用Bonferroni 校正事后比较结果。若无特殊意义,对差异未达显著性水平的统计结果不予详细报告。

3 结果

3.1 行为结果

对被试受贡献或责任影响水平的主观评级与随机水平(4)进行单样本t检验。结果表明:被试受贡献或责任影响水平(5.04±1.13)显著高于基线水平,t(21)=4.33,p<0.001,Cohen’sd=0.92。在不同情境下,被试对分配的公平主观评级如表1 所示。结果显示,分配主效应显著,F(1, 21)=14.04,被试认为基于贡献原则的分配(5.14±0.27)比基于平均原则的分配(3.76±0.19)更公平。其他主效应以及交互作用均不显著,ps>0.05。

表 1 不同情境下被试对分配的公平主观评级(M±SD)

3.2 脑电结果

3.2.1 贡献/责任比较阶段

对FRN 进行重复测量方差分析。见图3。结果显示,情境主效应显著,F(1, 21)=8.52,p=责任(2.62±0.84 μV)比贡献(3.84±0.90 μV)诱发更负的FRN。情境和比较水平的交互作用显著,F(1, 21)=7.48,p=0.012,简单效应分析表明,责任大(1.98±0.85 μV)比责任小(3.3±0.90 μV)诱发更负的FRN(p=0.014);贡献大(4.22±1.07 μV)与贡献小(3.46±0.76 μV)诱发的FRN 波幅没有显著差异(p=0.151)。比较水平主效应不显著,p>0.05。

对P3 进行重复测量方差分析。结果显示,情境主效应显著,F(1, 21)=12.90,p=0.002,贡献(3.54±0.71 μV)比责任(2.19±0.70 μV)诱发更大的P3。情境和比较水平的交互作用显著,F(1,简单效应分析,责任小(2.57±0.64 μV)比责任大(1.81±0.73 μV)诱发更大的P3(p=0.028);贡献大(3.71±0.79 μV)与贡献小(3.38±0.66 μV)诱发的P3 波幅没有显著差异(p=0.351)。比较水平主效应不显著,p>0.05。

3.2.2 分配方案评价阶段

对FRN 进行重复测量方差分析。见图4。结果发现情境主效应显著,F(1, 21)=13.61,p=0.001,责任情境(0.30±0.91 μV)比贡献情境(1.19±0.83 μV)诱发更负的FRN。其他变量主效应及交互作用均不显著(ps>0.05)。对P3 进行重复测量方差分析,分配主效应显著,F(1, 21)=7.41,基于贡献原则的分配(3.66±0.79 μV)比平均原则的分配(3.05±0.77 μV)诱发更大的P3。其他变量主效应及交互作用均不显著(ps>0.05)。

图 3 贡献(责任)比较阶段总平均波幅、地形图和平均柱状图

4 讨论

4.1 自我服务偏向对责任比较早期自动化评价和晚期认知评价过程的影响

个体对于失败或者成功的归因,存在自我服务偏见的归因倾向(self-serving bias),其中包括自我保护归因(self-protective attribution)和自我提高归因(self-enhancing attribution)(Wang et al.,2020)。自我保护归因适用于责任情境,倾向于把失败归因于他人;自我提高归因适用于贡献情境,倾向于把功劳主要归因于自己。本研究发现在责任情境下,责任大比责任小诱发更负的FRN 和更小的P3,但在贡献情境下,大小比较诱发的FRN 和P3 无差异,支持了自我服务偏向的自我保护动机假设,与一项眼动研究一致(Leib,Pittarello, Gordon-Hecker, Shalvi, & Roskes, 2019)。FRN 的波幅能够反映结果预期与实际结果的背离程度,背离程度越高则波幅越大(Ernst &Steinhauser, 2020)。因此,个体评价比较结果时FRN 的大小能反映被试对比较结果的预期。在本实验中,被试在合作之后,对可能的贡献/责任比较结果进行了预测,个体在责任情境预期自己是小责任方,于是责任大(预期之外)诱发了更大的FRN。另外,个体普遍认为P3 通常表征着精细评估和认知资源的分配。因此在责任大条件下反馈观察到P3 成分的减少,意味着相比责任小,个体把更少的心理认知资源分配至责任大情境,可能反映了个体在责任归因时调节心理资源分配从而保护自己免受威胁,是个体对自我概念进行消极防御的适应功能(Wang et al., 2020)。本研究推测,与贡献情境相比,被试在责任情境中需要保护自尊心和消除焦虑的动机更强烈,自我防御机制更突出,故自我保护归因在早期已经发生(Li et al., 2018),并延续至晚期阶段。而合作成功意味后续无论个人贡献大小都能拿奖金,故自我提高的动机在本实验中没有体现。

4.2 基于贡献原则的分配对晚期认知评价过程的影响

研究发现,反馈为罚金比奖金诱发更大的FRN(Krigolson, 2018),早期阶段仅表现出对情境信息的敏感性,损失诱发个体更消极的情绪体验。FRN 反应的是该情境最凸显的信息以及对结果进行粗略的好坏的二元评估。因此,当同一个刺激包含多个维度信息时,如分配反馈同一屏中包含结果(损失或收益)和分配方案(基于贡献原则或基于平均原则)两个维度信息。得失结果作为最凸显的信息被加工,分配方案的公平评价加工则被延迟。在P3 成分上,本研究发现基于贡献(责任)的分配评价比平均分配诱发更大的P3,而贡献(责任)比较情境对P3 无调节作用。一般来说,P3 被认为代表再评价过程中动机和注意分配的结果(李琎等, 2020)。本研究推测,基于贡献(责任)原则分配奖惩更符合社会规范,个体重视并因此分配了更多的注意资源,与以往P3 反映了个体对公平方案的偏好的研究结果一致(占斌等, 2020; Ma, Hu, Jiang, & Meng, 2015)。本研究发现P3 成分在基于不同分配原则的方案间的差异,反映了在合作背景中,个体评价系统对分配结果的再评价过程中的公平感知符合公平原则。这与被试的事后评定结果一致,基于贡献原则的公平方案比基于平均原则的方案更公平,不随情境变化而改变,这说明本研究的被试群体已经形成固定的以按劳分配为主体的市场经济价值观(王笑楠, 苏彦捷, 2019)。在合作背景下,基于贡献分配奖金或基于责任承担罚金的社会规则能够延续合作行为,使损害合作的“搭便车”行为得到有效抑制。但是也有研究发现个体在选择分配方案时存在自我服务偏向以保持自身利益最大化(Feng et al., 2019),在贡献大时偏好按劳分配,贡献小时偏好平均分配。本研究出现不一致结果的原因可能是Feng 等人让被试进行主动决策,增加了个人对方案的反思时间,而反思往往会增加个人自利行为(Yamagishi et al., 2017)。而本研究是考察个体1 秒内的被动快速认知评价过程。此外,以往研究的局限性在于无法区分方案公平的效应和不同货币价值的效应,因为更公平意味着更高的货币价值。在本研究中,基于贡献原则的公平方案的价值是随情境变化的,一定程度上控制了绝对价值和相对公平的交叉影响。本研究的结果表明无论价值大小,基于贡献原则的公平方案诱发的P3 更大,说明本研究的效应主要由公平程度诱发,并非受价值影响(Spaans, Peters, &Crone, 2020)。

图 4 分配评价阶段总平均波幅、地形图和平均柱状图

4.3 研究的局限性

本研究初步提供了个体在合作任务中,比较双方贡献和责任时,自我服务偏向程度的电生理证据,并进一步补充了公平判断中对公平原则评价的实证依据。但存在以下几点不足。第一,社会信息分屏呈现的效果是否已经有效区分了不同信息?比如合作成功情境和贡献比较中是否互有重叠,因此,今后一个刺激应只包含一个维度信息,避免掺杂其他心理加工过程。第二,本研究设置在线匹配一位玩家与被试进行网络合作的情境,与真实社会情境的合作有一定的差距,可能略显生态性不足,且FRN 对刺激的间隔整合能力不强,这对单轮实验刺激的数量提出了限制。今后可采用更具生态效度的范式,及多人合作双脑同步性的实验设计来探索。

5 结论

责任比较早期自动化评价和晚期认知评价过程表现出自我服务偏向,分配评价未表现出自我服务偏向。