国家高新区人才国际化与新时期海外科技引才政策建议

2021-05-26程子玲王凯莺

程子玲 磨 坦 刘 祯 王凯莺

(科技部火炬中心,北京 100045)

从1988年国务院批准“北京市新技术产业开发试验区”开始算起,国家高新区已经走过33年的历程,目前数量已达169家。国家高新区不仅创造了全国12.3%的GDP,更是在研发投入、专利、人才、科研机构、高新技术企业等创新指标上有突出表现。可以说,国家高新区先于国家整体,在区域层面走出了一条创新发展的道路。

自国家高新区设立以来,随着经济全球化的蓬勃发展,各类生产要素在全球范围加速流动,人才的资源配置、教育培养、竞争和流动都呈现出国际化的新趋势,逐渐成为不可逆转的时代潮流。习近平总书记深刻指出,“经济全球化表面上看是商品、资本、信息等在全球广泛流动,但本质上主导这种流动的力量是人才、是科技创新能力”。国家高新区三十多年的高速发展离不开人才的有力支撑,尤其是具有国际视野、精通国际规则、熟练掌握本专业前沿领域知识、拥有跨文化交流能力的国际化人才,为国家高新区的创新发展作出了卓越贡献。

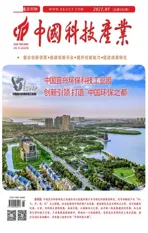

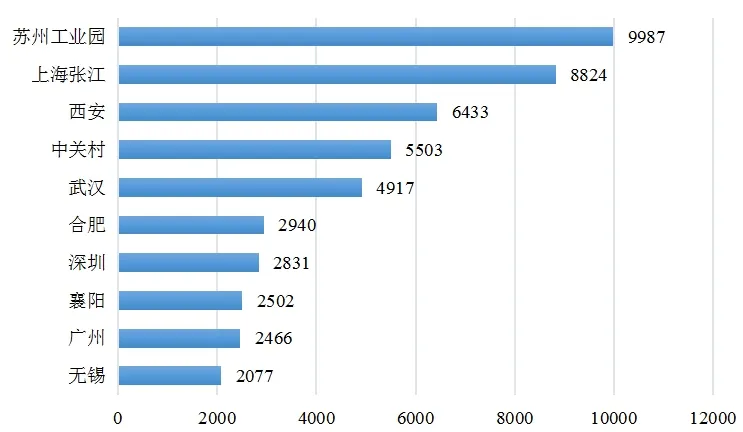

图1 2015-2019年高新区留学归国人员情况

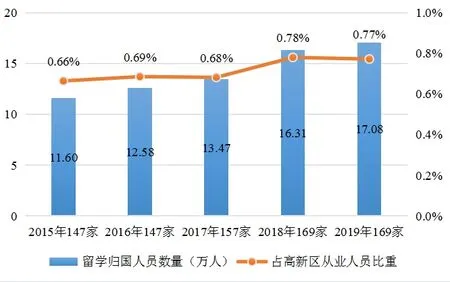

图2 2019年留学归国人员数量排名前十的高新区

一、国家高新区人才国际化概况

(一)国家高新区人力资源总体情况

截至2019年底,国家高新区年末从业人员数量达到2213.5万人,大专以上学历从业人员达到1306.9万人。2019年吸纳高校毕业生68.4万人,科技活动人员数量达到465.9万人,R&D人员数量达到264.1万人,占高新区科技活动人员的比重达到56.7%。国家高新区企业R&D人员全时当量持续增加,2019年达到182万人年,占全国R&D人员全时当量的比重增至39.5%。

(二)国家高新区人才国际化发展情况

1.留学归国人员

国家高新区留学归国人员数量保持较快增长。截至2019年底,国家高新区企业从业人员中共有留学归国人员17.1万人,较2018年增长4.9%。2015-2019年,留学归国人员数量持续增长,年均增速达到10.2%,占高新区从业人员的比重稳中有升,2018年占比达到0.77%,较2015年提高0.11个百分点。

从地区分布看,东部地区国家高新区集中了超七成留学归国人员。2019年东部地区国家高新区企业中留学归国人员数量达到12.5万人,占国家高新区留学归国人员的73.1%。

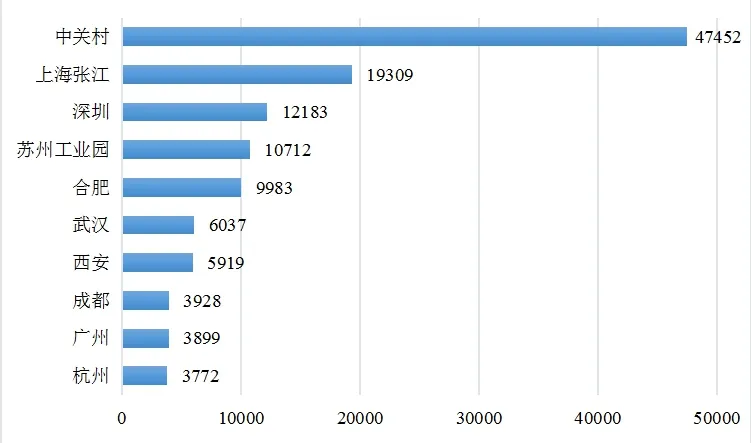

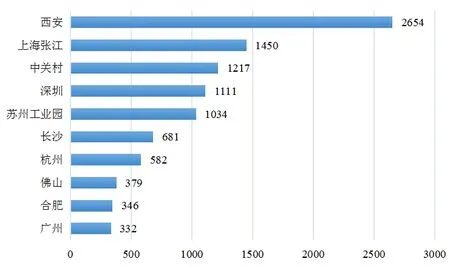

2.外籍常驻人员

国家高新区外籍常驻人员规模整体平稳增长。截至2019年底,国家高新区企业从业人员中共有外籍常驻人员7.8万人,较2018年增长6.8%;2015-2019年外籍常驻人员数量总体呈平缓增长趋势,年均增速约为5.1%。2015-2019年,外籍常驻人员数量占高新区从业人员总数的比重变化不大,在0.35%-0.37%区间内波动。

从地区分布看,2019年东部地区国家高新区企业外籍常驻人员数量最多,达到5.2万 人,占高新区外籍常驻人员总量的66.8%;其次为中部地区国家高新区,拥有外籍常驻人员1.4万人,占高新区外籍常驻人员总量的18%;西部地区与东北地区国家高新区外籍常驻人员数量较少,分别占高新区外籍常驻人员总量的12.6%和2.6%。

3.引进外籍专家

国家高新区外籍专家数量基本保持稳定。截至2019年底,国家高新区共有外籍专家1.6万人,较2018年略有下降。从2015-2019年外籍专家数量变化情况来看,自2016年出现较大幅度增长后,外籍专家基本稳定在1.6万-1.8万人。从外籍专家数量占国家高新区从业人员的比重来看,2015-2019年呈现先上升后略有下降趋势,2019年占比为0.07%。

图3 2015-2019年高新区外籍常驻人员情况

图4 2019年外籍常驻人员数量排名前十的高新区

从地区分布看,2019年东部地区国家高新区企业中外籍专家数量约1万人,占高新区外籍专家的61.0%;其次为西部地区国家高新区,拥有外籍专家3576人,占比24.4%;中部地区国家高新区2106人,占比12.2%。

二、当今世界科技人才流动的新趋势和特点

科技人才是指在社会科学技术劳动中,以自己较高的创造力、科学的探索精神,为科学技术发展和人类进步作出较大贡献的人。当今世界各国普遍认识到科技资源的重 要 性,科 技人才被看作国家最重要的战略资源。在科技创新驱动经济发展的全球大背景下,各国进一步强化“科技主权”,对科技人才的争夺由企业行为上升到国家战略,开启并强化了国家干预模式。后疫情时代,伴随世界百年未有之大变局的深度调整及百年未遇之大疫情的严重冲击,全球经济增长乏力,民族主义引才政策升级,人力资本要素流动受阻,国际人才流动也呈现出新的趋势和特点。

第一,全球科技人才流动的总体趋势仍然是从发展中国家流向发达国家,并且美国仍然是全球最大的科技人才接收国和世界科技人才制高点。相比较美国,澳大利亚和加拿大等发达国家也是全球科技人才向往的目标地,但吸引力相对较小,中国和印度等发展中国家成为人才输出大国。同时,发达国家之间的学术人员流动也很频繁,欧盟是英国最大的学术人员来源地,也是主要流出地。

第二,全球科技人才流动目前出现了新的形式,很多高水平科技人才已经采取阶段性流动的方式为非所在国工作,例如短期入境(即在一定时间内定期从一国流动到他国工作);另外合作研究(即科技人才通过与其他国家相关科研机构的合作来间接实现为其他国家服务),也是近些年来的一种新型人才流动模式,并且这种模式最为快捷灵活,成本与风险也相对较低,因此受到科技人才的广泛欢迎。

第三,全球科技人才环流和共享的态势已经初步形成。目前,部分科技人才对于国家的选择不是那么挑剔,并且随着资本全球流动的加剧、全球分工协作的细化、国际产业的转移以及跨国公司的崛起,科技人才环流与全球共享已经初步形成并成为一种不可忽视的现象。科技人才会跟随工作机会在全球不同国家之间不停地流动,并不在某一国内长期居住。在一国居住和工作的同时,科技人才还可以以各种形式为其他国家服务,或与其他国家的相关科研机构进行合作研究,向其他国家传递最先进的技术和经验。

图5 2015-2019年高新区引进外籍专家情况

图6 2019年外籍专家数量排名前十的高新区

第四,后疫情时代全球经济增长乏力,国际人才跨国流动减少,中国海外高端人才回国就业意愿增强。自2020年3月11日世界卫生组织(WHO)宣布新冠肺炎疫情为“全球性大流行病”后,全球经济受到重创,失业率大幅上升。后疫情时期,人才国际迁移流动分化,因人力资本流动受阻,国际人才短期跨国流动减少,受留学目的地国家就业压力影响,海外留学生回国就业愿意增强。据2020年7月公布的“新形势下海外高端人才回国意愿”调查,5999位在欧美13个发达国家学习和工作的受调查中国高端人才(博士研究生、拥有博士学位的高校或企业科研人员)中,近七成(69.6%)优先考虑回国就业。

三、新时期我国国家高新区海外引才面临的问题和挑战

(一)引才面临更加严峻复杂的国际环境

目前,中美贸易摩擦已经扩展到科技封锁,并进一步聚焦到人才竞争博弈,成为一场旷日持久的较量。2020年初爆发的新冠肺炎疫情已经成为数十年来全球面临的最为严重的挑战,对包括科学技术在内的各个领域产生了广泛而深远的影响,也势必加剧大国博弈、重构世界格局和秩序进程。后疫情时代,美国与部分西方国家形成各种形式的“半联盟”对抗中国的几率正在大幅增加,这种“去中国化”可能沿着市场和技术切割两个路径进行展开,长期看不利于国家高新区科技人才的国际化培养与引进。

(二)用人单位的引才主体作用发挥不足

我国高层次人才引进工作的实施,对吸引、培养和激励海内外高层次人才,发挥了积极的引导和推动作用,所取得的成效有目共睹。但由于我国的高层次人才引进工作是由国家相关部门组织落实,国家意志较为明显,在当前日益恶化的国际环境下,也给相关国家攻击打压中国海外引才战略提供了靶心。同时,由于用人单位与海外人才之间缺乏足够且有效的双向信息获取渠道,即信息不对称,现有的一些人才信息网站资源分散、分类不明确等,造成一些部门企业特别是一些大型重要项目难以寻觅到专业领域的海外领军人才。用人单位在引才揽才过程中的作用发挥不足,引才途径狭窄,对于政府部门依赖较大。政府对企业单位引才主体需求的激励不足,部分企业缺乏主动引进、使用海外人才的意识。

(三)现有引才政策的针对性不强

当代国际人才迁移的流向已经突破了以往单一从欠发达国家向发达国家迁移的趋势,呈现出多元化发展的趋势。经济收入不再是国际人才流动的唯一决定性因素,教育、发展、环境、文化认同等因素的驱动作用日趋显著。无论从回流意愿率及政策期许的角度来看,还是从回国求职能力及国内社会认知来看,都需要对应不同的引智政策和合作模式。当前的引智政策设计缺乏相关的战略性研究及跟踪调研,对这一群体的新特点和总体发展趋势缺乏总体上的把握和规律性的认识,政策设计的主体与客体之间存在不同程度的信息不对称现象,导致人才引进政策的针对性不强。

(四)引才力度区域差异明显,区域间高层次人才资源差距进一步显现

东部经济发达地区对海外人才的引进力度、引进规模、引进标准和引进待遇均高于西部地区,相应地对于海外人才的吸引力更大,人才引进的层次可能更高。发达地区与欠发达地区人才资源差距的拉大无疑将会阻碍国家实现区域间均衡发展目标的实现。同时,省级政府之间引才类型大同小异,政策出台时间集中、标准较为雷同,人才引进规模、人才使用方式较为类似,难免造成各地之间在人才引进上的恶性竞争,也造成一些拟归国的海外人才“待价而沽”,在多个地区多个单位之间“要价”的现象。

四、国家高新区新时期海外科技引才的制度供给与政策建议

(一)坚持系统性思维,强化高新区人才国际化工作顶层设计

人才国际化包含国际化人才的本土化和本土人才的国际化两个方面,必须两手抓两手都要硬。要人才引进与人才培养相结合,实现引育并重。引进方面,针对各个国家高新区的人才需求与结构性短板,坚定不移地实施全球引才项目,面向创新大国和关键小国、科技比较优势国家,大力引进带技术、带项目、带资金,能够促进高新技术持续发展的领军型国际化人才,特别是在“卡脖子”领域的关键核心技术人才,围绕提升产业基础能力和产业链高端环节,同步在全球范围搜集掌握前沿科技成果、具有行业领先水平的顶尖人才和团队分布图,建立数据分享共享机制,定期向高新区、企业发布产业报国和人才地图;培养方面,加大国内高校院所向全球开放力度,鼓励“双一流”高校开展国际化合作办学和国际项目研究合作,促进校地产业技术对接和重大创新成果产业化,持续选派优秀干部、专业人才出国进行中长期培训研修,学习发达国家的先进技术和管理经验。支持园区、企业开拓国际空间、开展国际合作,加快建立海外专家工作室,设立海外人才离岸创新创业基地、海外协同创新中心、海外研发中心、孵化基地等,就地使用全球创新人才资源。

(二)践行柔性引才理念,强化企业引才的主体地位

党中央高度重视柔性引进人才。习近平总书记多次强调,要实行更加开放的人才政策,不唯地域引进人才,不求所有开发人才,不拘一格用好人才。要强化效益意识和柔性引才理念,不求所有、但求所用,不求所在、但求所为。要采用柔性流动方式,引进更多“候鸟型”人才。同时,应强化企业在人才引进中的作用。美日两国跨国公司在吸引海外优秀人才方面发挥了极其重要的作用,而我国在人才的培养和引进方面政府一直处于绝对主导地位,企业界的潜能没有被完全挖掘,积极性也没能被调动起来。因此在全球人才争夺中,必须强化企业的作用,促进企业特别是跨国公司成为培养人才、引进人才、使用人才的重要主体。

(三)强化人才与产业部门对接,补齐人才支撑平台短板

人才项目、人才企业的发展壮大,离不开产业平台、创新创业平台、金融平台等平台的支持。要完善聚集人才产业平台,围绕战略性新兴产业和现代服务业,紧扣区域主导产业发展方向,积极争取国家产业中心、国家重点实验室、国家重大科技基础设施等平台的落地布局。强化人才部门与产业部门的对接,开展人才需求预测预报,引导人才向重点行业、关键领域、科研生产一线集聚。推动产业联盟建设,以业内龙头企业为核心,联系中小企业、高校院所、中介机构等广泛参与,形成基于共同标准的产业共同体和上下游产业链。要完善创新创业平台,支持高校院所与园区、企业共建大学科技园、产业创新中心、双创基地、科技孵化器等载体,强化产业、科技、财税等政策对重大科研成果转化项目的集成支持力度,推动更多科技创新人才走进产业发展“主战场”。

(四)加强国家层面人才引进政策对中西部地区的支持力度,统筹协调全国各省引才政策

地区差距是各国区域发展中普遍存在的现象,并且是长期存在的发展问题之一。在我国地区发展不平衡和高水平大学、科研机构区域分布不均衡的现实情况下,各地在海外高层次人才引进中的竞争力也是不均衡的。中西部地区发展相对落后,对高层次人才需求更迫切,但这些地方政府的支持能力相对较弱。因此,建议从国家层面加强对欠发达地区海外高层次人才引进的支持力度。例如,在国家海外高层次人才引进工作中,单列专门面向中西部地区的支持名额,扩大中西部地区的海外人才引进规模;为中西部地区国际化人才提供更便利、更优惠的就业环境,引导海外高层次人才向这些地区流动;弥补地方政府海外高层次人才引进上存在的差距,为中西部地区的发展提供更大的人力资源支持。同时,从国家层面统筹协调各省引才政策,避免地区之间的人才恶性和无序竞争。海外高层次人才的引进和使用是一个系统工程,涉及多个政府部门,要避免各自为战的现象出现,充分发挥各部门工作的积极性、主动性和创造性,充分形成政策合力,缩小区域间高层次人才资源差距。