社会资本对老年群体老化态度的影响

——基于CLASS 2014年数据的实证分析

2021-05-26何思雨韦克难

何思雨,韦克难

(西南财经大学 社会发展研究院,成都610000)

一、引言

我国自2000年进入老龄社会后,人口老龄化快速发展。国家统计局数据显示,截至2019年底,我国60岁及以上老年人口相较于2018年增加了439万人,65岁及以上人口占总人口比重高达12.6%。《中国健康养老产业发展报告2018》预测,未来十年内我国将新增超过一亿以上老年人口,达到老龄化的增长新高峰,人口老龄化趋势短期内在我国不可逆转且将长期存在(穆光宗 等,2011)。老化是社会中每个个体无法避免的过程,老化态度作为老年群体生存发展和适应社会必不可少的关键一环,更是反映老年群体是否以积极的心态应对老化过程的重要方面(L awton,1975)。近年来现代化的快速发展,也让老年群体的自我认知有了较大改变。部分老年群体在评价自身老化时,不再单纯将生理老化作为评判标准,而是开始考虑心理、社会老化等要素的共同作用,老化态度在一定程度上呈现出积极的趋势。然而不容忽视的是,老年群体在当代社会中仍然没有得到应有的重视和关怀,家人陪伴的缺失、工作状态的变动和身体机能的衰退,都是引发负面老化评价的重要原因。纷繁复杂的现代社会,让老年群体在看待老年角色时产生了各种低落情绪和剥夺感(钱再见,2002)。消极的老化观点和认知,目前仍然是老年群体应对老化的主流态度。这种负面认知不仅严重阻碍了老年群体的身心健康发展,并且对于个体的老年期再发展和整个社会应对“银发浪潮”都是一种重大挑战(姜敏敏等,2018)。如何改善老年人对老化的看法与评价,帮助他们以积极心态应对这一阶段的各种问题,已经成为亟待关注的重中之重。

中共中央、国务院在《国家积极应对人口老龄化中长期规划》中提出,要以构建良好的老年社会环境、保证老年人的身心健康发展为目标,将人口老龄化的挑战转化为推动老龄社会积极、幸福和健康发展的新契机。在现代社会中,多维度的社会资本已经成为影响老年群体身心健康的重要因素。在此指引下,本研究认为,提升老年群体老化态度积极性的一个有效途径可能是增加其社会资本。社会资本是否对老年群体的老化态度存在影响?具体来说,认知型社会资本、结构型社会资本是否会对老年群体的老化态度产生影响?如果存在影响,哪一类社会资本对老化态度的促进效应更强?针对不同特征的老年群体,哪类社会资本对增进积极老化态度的效果更佳?以上都是本文试图回答的问题。本研究从理论和实践层面深化了对社会资本与老化态度之间的内在联系的认知,丰富了老年群体老化态度的相关研究,对于构建积极老龄化社会,应对老龄化挑战,实现老年群体健康再发展有着一定的现实意义。

二、文献回顾与假设

(一)老化态度及其影响因素的研究现状

老化态度作为个体进入老年期后对自身老化的看法与行动倾向,是老年群体自我老化感知的一个重要方面,具体可以划分为积极的老化态度和消极的老化态度(L aidlaw et al.,2007)。研究发现,不同的老化态度对老年群体有着完全不同的影响。一方面,老年人的老化态度对其健康和认知能力有着正向影响。当老年群体的老化认知呈消极状态时,其自身的健康和认知也会出现负面的反馈(S iebert et al.,2018)。同时,老年人的老化态度会表现为各种重要身体特征,例如会对老年人的记忆力和认知能力等产生影响(S iebert et al.,2020)。除了生理健康会受到老化态度的影响,消极的老化态度往往还会给老年群体带来孤独、焦虑等情绪(王大华 等,2011)。另一方面,拥有积极老化态度的老年群体在适应老化过程、应对老化阶段的各种不便时有着更大的优势,积极的老化态度能对其身心健康发挥正向作用(孙鹃娟 等,2016)。当老年群体的老化态度呈现出积极的状态时,他们会更加乐于接受新事物,其心理获得水平和心理满足感也会更高,进而其自评健康也会更好(王琼宇 等,2016)。

回顾近年来有关老化态度的文献可知,老化态度的影响因素可以大致划分为三类。第一类是来自老年群体自身的影响因素。老年群体的生理老化状况与老化态度之间在特定条件下是相互关联的(Kaplan et al.,1970)。当老年人的身体状况较好、较健康时,其对老化认知的评价也会比较积极(黄一帆等,2010)。这种情况在女性老年群体中尤为突出。老年人感知到的压力越大,则其老化态度越消极。另外,处于绝经状态的女性老年人的老化态度比未绝经老年人更消极,她们将这种生理变化视作老化的重要标志之一(Nose k et al.,2010)。第二类是来自家庭的影响因素。研究发现,家庭对个人社会支持网络的建立与发展有着重要的作用(李建新,2004)。老年人从他人那里得到的社会支持越多,其老化态度也会更积极(张明研 等,2011)。其中,代际支持发挥着重要的作用,子女对父母的代际支持能够减少父母负面情绪的产生,使老年人的老化态度由消极转向积极(孙金明,2017)。与成年子女之间的关系会影响老年人对自身衰老的看法。良好的代际关系能够使老年人保持积极的老化态度,进而给自身的健康带来正面影响(Jung et al.,2018)。第三类是来自社会环境的影响因素。老年群体对老化的态度离不开社会环境的渲染与烘托,生活在良好社会环境中的老年群体的老化态度和价值认可会更加积极(纪竞垚 等,2018)。社会对具有不同特性的群体有着固化、稳定的印象,这被称为社会群体的“刻板印象”。早期的研究指出,人们对老年群体的观念和看法已经基本定型且被大众所接受,“经济不稳定”“身体状况不佳”“孤独”等关键词,是社会对老年群体的主要评价(Tuc k man et al.,1953)。长期消极化的刻板印象,让老年群体与这些负面词汇难以剥离开来,社会的宏观环境使他们的老化态度不可避免地带上消极色彩。

(二)社会资本对老化态度的影响研究

社会资本作为一种极其复杂的社会要素,是个人拥有的社会结构资源(张文宏,2003)。社会资本的来源千差万别,与个体自身、家庭、社区和整个社会都有着无法割裂的关系(赵延东等,2005)。社会资本是一种参与社会网络的个人或团体的资产,可以帮助个体获取各种信息和帮助(边燕杰,2004)。因此,社会资本也可以被视作一种个人的资源,由个人过往经历和目前的社会行为共同造就,并且也取决于他人的看法和态度(Gray,2009)。Krishna等(1999)在其研究中对社会资本进行了分类:其一是认知型社会资本,指的是反映个体主观上对社会的信任、对规范的遵守以及社会互利互惠的价值观及态度;其二是结构型社会资本,指的是个体客观上的社会关系网络(家人、亲戚、朋友等)以及是否参与正式的社会组织。

社会支持作为社会资本测量中的重要维度之一(桂勇 等,2008),已经被发现可以改变人们对老化的评价和看法,进而使人们对老化过程采取更加积极的态度(唐丹 等,2014;L amont et al.,2017)。研究发现:老年人得到的社会支持越多,其应对老化的态度和方式也会随之更加积极(张明妍 等,2011);适度的社会接触与社会技能的提高,同样也能让高龄老年人的老化态度更加积极(翁嘉苓,2010)。一方面,社会参与是影响老年人自我认同的重要因素之一;另一方面,二者之间也是一种逆向影响的关系——老年人的主观认同障碍会减少其老年期的社会参与频率,同时这种行为也体现了老年人对于社会排斥感和社会剥夺感的一种普遍性恐惧(Goll et al.,2018)。另外,教育作为个体获得社会资本的一条重要途径,对老年群体的老化态度也有着深刻的影响。受到过良好教育的老年人对老化往往有着更为积极的看法;反之,受教育年限较短的老年人更容易对衰老形成一种负面态度(Thorson et al.,1974)。

综上所述,在关于社会资本与老化态度之间关系的相关文献中,较少有研究直接探讨社会资本与老年群体老化态度之间的关系,考察社会资本的提升能否有效推动积极老龄化。尽管已有研究验证了社会支持、社会参与等社会资本要素对老化态度存在消极影响,但这一领域的研究仍存在扩展空间。首先,现有的研究大多围绕社会资本的某一特定因素对老化态度进行研究,以一个相对宽泛的社会资本视域切入的分析还相对缺乏,更遑论从认知型社会资本和结构型社会资本的角度来分析其对老年人老化态度的影响,相关研究有待进一步深入。其次,尽管有关老化态度的研究文献已经比较丰富,但是讨论老化态度群体差异的研究仍较少,将讨论社会资本与老化态度相关联,探讨其群体差异的研究文献则更少。基于此,本文拟从认知型社会资本和结构型社会资本视角,对社会资本对老年群体老化态度之影响的研究进行补充完善。第一,在积极老龄化背景下,着重探究了社会资本对老年人老化态度的影响,拓宽有关老化态度的研究。第二,将认知型社会资本、结构型社会资本与老年群体的角色老化感知与心理剥夺感知的老化态度纳入统一的分析框架,为构建积极老龄化社会提供来自微观层面的验证依据;并选择适当工具变量,采用工具变量法进行稳健性检验以进一步验证结论。第三,从老年群体自身出发,分析两类社会资本在不同老年群体(不同性别、户籍、城乡和子女数量的老年群体)之间的异质性。

基于上述文献回顾并结合研究问题,本文探索性地提出以下假设:

假设1.1:其他条件不变的情况下,老年群体的认知型社会资本能够提升角色老化感知积极性。

假设1.2:其他条件不变的情况下,老年群体的认知型社会资本能够提升心理剥夺感知积极性。

假设2.1:其他条件不变的情况下,老年群体的结构型社会资本能够提升角色老化感知积极性。

假设2.2:其他条件不变的情况下,老年群体的结构型社会资本能够提升心理剥夺感知积极性。

三、数据、模型与变量

(一)数据介绍

本研究使用的数据是中国老年社会追踪调查(CLASS)2014年全国范围基线调查数据。该调查由中国人民大学中国调查与数据中心实施,将我国年满60周岁老年人设定为调查对象,主要通过PP S抽样方法抽选了全国450个村/居委会,最终得到样本11 900个。值得一提的是,CLASS数据涵括了我国老年群体的家庭、社会、经济和健康等背景类数据,并有针对性地对涉及其衰老过程中面临的各种问题与挑战的数据进行了收集,较好地满足了本研究的数据需求。

(二)变量说明

核心解释变量。本文选择认知型社会资本和结构型社会资本作为老年群体老化态度的核心解释变量。受限于问卷数据,认知型社会资本以老年人的社会互惠作为主要测量维度,依据CLASS 2014年问卷中“与人交谈,倾诉内心烦恼”“我常常想再为社会做点什么事”等题进行测量。按照回答将前两题赋值1~4分,后两题赋值1~5分,剔除无法回答样本,并将得分进行标准化处理。结构型社会资本以CLASS 2014年问卷中对家人、亲戚和朋友等的社会网络量表进行测量。将答案中的“没有”“1个”“2个”“3~4个”“5~8个”“9个及以上”分别赋值0,1,2,3,5,9,将得分进行标准化处理。

被解释变量。结合L aidlaw等人(2007)和黄一帆等人(2010)对老化态度的定义和量表,将老化态度划分为角色老化感知和心理剥夺感知两部分。其中,角色老化感知是指老年群体对其自身角色的认知,是认定其自身是否已经属于老年阶段的个人感知,主要通过“我觉得我已经老了”进行测量。将从“非常不同意”到“完全同意”的五类答案分别赋值1~5分,剔除“无法回答”样本。分值越大,表示老年人的角色老化感知越强,即老化态度维度越消极;反之,分值越小,表示老年人的角色老化感知越弱,即老化态度维度越积极。心理剥夺感知是指,老年群体将自身所处的老化环节视作一个不断失去、受到排斥、心理难以得到满足的过程,主要通过问卷中“老了以后,我发觉更难交到新朋友了”等题进行测量。同样将答案按照从“非常不同意”到“完全同意”赋值1~5分,计算总和后为3~15分,并删除了样本选择“无法回答”的情况。同样地,分值越大,表明老年人心理剥夺感知越强,即老化态度维度越消极;反之,分值越小,表明老年人心理剥夺感知越弱,即老化态度维度越积极。

控制变量。结合理论与实际,并考虑到调查中数据的可获得性,本文控制变量包括:①性别(女性=0,男性=1);②年龄;③婚姻状况(非婚状态=0,已婚状态=1);④户口(农村=0,城市=1);⑤受教育年限(将答案内的不同受教育程度转换为对应年限);⑥年收入对数;⑦退休前/目前职业(无业=0,管理/技术人员=1,普通职工=2,务农=3);⑧健康(不健康=0,健康=1);⑨子女数量(一个及以下=0,两个及以上=1)。

工具变量。结合认知型社会资本、结构型社会资本的特性,选择是否参与选举投票作为其工具变量,通过“近三年,您是否参加过本地居民委员会/村民委员会的选举投票”进行测度。根据受访者的答案,将回答“是”的赋值为1,回答“否”的赋值为0。选择社区支持作为工具变量,通过“您所在的社区是否有以下活动场所或者设施”进行测度。根据受访者的回答,将社区支持赋值为0~6分。分值越高,说明样本获得的社区支持越大。

(三)描述性统计

表1总结了本研究中所有变量的描述性统计信息。研究对象的平均年龄为68.92岁,男性占54.51%,非农户口者占45.76%,已婚老年人占70.94%。从城乡差异最大的退休前/目前职业来看:城市样本中,管理/技术人员占28.47%,普通职工占48.14%,农民占19.48%;农村样本中,管理/技术人员占3.98%,普通职工占11.30%,农民占83.16%。城市样本和农村样本获得的社区支持平均分别为1.634和0.675。农村样本中近三年参与选举投票的占比要高于城市样本,且二者差异较大。

如表1所示,我国老年人的老化态度整体偏消极。就城乡差异而言,其中城市老年人的角色老化感知均值和心理剥夺感知均值分别为3.653和3.200,而农村相对应的值为4.127和3.615,城市老年群体的老化态度相较农村老年群体更积极。同时,全部样本中两类社会资本系数仅为0.013和0.101,且农村老年人社会资本整体低于城市老年人,说明当前中国老年人社会资本的获得度较低并且存在城乡差异。以上对当前中国老年人有关社会资本和老化态度的基本状况及其城乡差异进行了初步描述。下文将结合其他控制变量,通过实证研究,对老年群体的社会资本与老化态度之间的因果关系、其中是否存在内生性问题,以及社会资本对老年群体老化态度的影响是否存在群体差异等问题进行分析。

表1样本基本信息统计

(四)模型构建

本文主要考察社会资本对老年人自我老化感知的影响。首先,分别在模型中考察认知型社会资本、结构型社会资本对老化态度(角色老化感知、心理剥夺感知)的影响。构建的基本模型如下:

其中,Ri和Di分别表示样本中第i个老年人的角色老化感知值和心理剥夺感知值,CSCi代表老年人的认知型社会资本,SSCi代表老年人的结构型社会资本,α,β,γ,δ为相应的影响系数,Xji为下文所提及的控制变量,εi,λi,μi和νi则代表不同模型中的随机误差。

四、实证分析

(一)主要模型回归结果分析

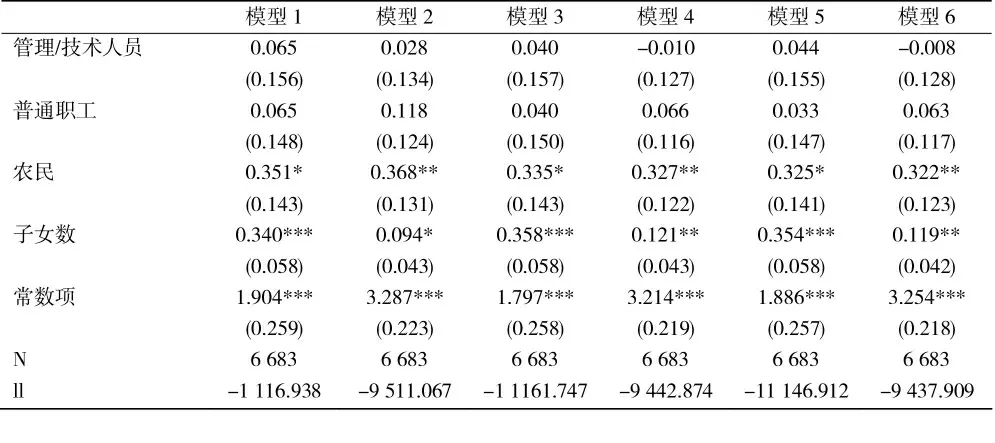

为了进一步探究不同社会资本对老年人老化态度的影响,我们进行了最小二乘法(O LS)回归分析,将社会资本、老化态度和个人基本信息纳入模型,观察不同社会资本对老年群体老化态度的影响。具体结果如表2所示。

表2社会资本对老年群体老化态度的回归结果

(续表2)

模型1、模型2的系数为仅纳入认知型社会资本后,其对角色老化感知和心理剥夺感知的影响;模型3、模型4的系数为仅纳入结构型社会资本后,其对角色老化感知和心理剥夺感知的影响;模型5、模型6显示了同时将两类社会资本纳入模型后的回归结果。由表2可知,认知型社会资本和结构型社会资本每提升一个单位,老年人的角色老化感知值就会分别下降0.102,0.063个单位。就心理剥夺感知而言,两类社会资本每提升一个单位,老年人的心理剥夺感知值就会下降0.097,0.155个单位。模型1~4的系数无明显差异。无论是哪一类社会资本,其对角色老化感知和心理剥夺感知的影响都是负向的,说明当老年人的社会资本较多时,其老化态度也更积极。这充分验证了前文假设。观察具体数值大小可知:就角色老化感知而言,认知型社会资本的效果要优于结构型社会资本;就心理剥夺感知而言,结构型社会资本发挥的作用显然更大。以上回归结论都有效验证了假设1.1、假设1.2、假设2.1和假设2.2。

总体而言,两类社会资本均能有效地提升老年群体的老化态度积极性,使之更好地正视自身角色,避免以消极的方式对待个人、家庭与社会。对于认知型社会资本对老年人角色老化感知的促进效应在回归模型中要高于结构型社会资本这一现象,认知型社会资本本身具有社会互惠性可能是其较为合理的解释。当个体进入老年阶段后,生活能力和身体机能的衰退使他们在社会中能够为别人提供的帮助变少,同时社会的刻板印象也使他们认为自身已经逐渐步入老年期,无法继续发光发热,由此他们对自身角色的认知和态度就会无可避免地走向消极。这也就解释了,为何认知型社会资本对老年群体角色老化的影响更大。对于结构型社会资本的影响在老年群体的心理剥夺感知中显著强于认知型社会资本,其可能的合理解释是:当老年人进入老化阶段后,随着退休阶段的到来和身体机能的衰退,他们的社会网络逐渐变弱,能够得到的社会支持不断减少,与亲戚、朋友和家人的联系也会变少,由此会产生一定的剥夺感。这一阶段的客观特性让老年人的心理剥夺感知不断强化,使老年群体将变老视作一个不可避免地不断失落的过程。综上可以合理地解释,为何两种类型的社会资本在不同的老化态度维度中的效果强度不同。

控制变量在模型中的估计效果基本一致。其中,不同性别老年人对其老化的态度也是不同的,相对而言,女性老年群体的老化感知要弱于男性老年群体。教育年限对老年群体的老化态度呈现出负向影响,说明相较于受教育年限较短的老年人,受教育年限较长的老年人对老化的认知更加积极。相较于农村户口老年人,城市户口老年人的老化态度更加积极。就老年群体退休前/目前职业而言,与管理/技术人员、普通职工相比,没有工作老年人的老化态度没有显著变化,而职业是农民的老年人的老化态度相较于无业老年人更加积极。另外,相较于子女数量小于等于1个的老年人,子女数量超过1个的老年人其老化态度更加消极。

(二)内生性检验

基于前述回归结果可知,认知型社会资本、结构型社会资本对老年群体的老化态度存在显著的负向效应。然而值得注意的是,社会资本与老年群体的老化态度之间可能存在着反向的因果关系,即老年群体的老化态度可能会对其社会资本产生一定的负向影响。当老年人的老化态度偏向消极时,其进行有助于提升社会资本的社会参与也会相应减少。同时不容忽视的是,模型中可能存在被遗漏和被忽略的变量,即部分影响因素难以直接被纳入模型。以上两方面的问题,都可能使模型产生内生性问题,以至于最后结果出现偏误。因此,本文采用工具变量法对社会资本对老化态度的影响的内生性问题进行检验。

分别选择“近三年是否参与选举投票”和“获得的社区支持”作为两类社会资本的工具变量。首先,选择前者作为认知型社会资本的工具变量是基于适当的考量。当老年人有参与选举投票的行为时,一定程度上说明其参与了社会活动且信任基层治理,这与认知型社会资本的概念有着一定的理论性关联。同时,是否有这一举动并不会直接影响老年人的老化认知。选择“社区支持”作为工具变量的主要理论依据来源于滕尼斯(2019)提出的“社区”概念。社区是一个由具有共同的目标趋向和价值导向或具有同质性、相似性的人口组成的关系紧密、互帮互助和来往频繁的社会关系团体,可见社会资本与社区概念在某种程度上具有重合性。其现实逻辑在于,社区活动场所和设施设备的数量,影响着老年群体社会资本的可获取性。当社区活动场所和设施的数量相对较多时,老年群体进行社会参与和扩展社会网络的机会相对来说更多,对其获得结构型社会资本也具有一定的促进效应。同时,社区支持并不会直接影响老年人的自我老化感知。综上,从理论和实际层面看,本研究选取的两个工具变量满足了相关性和外生性的条件。

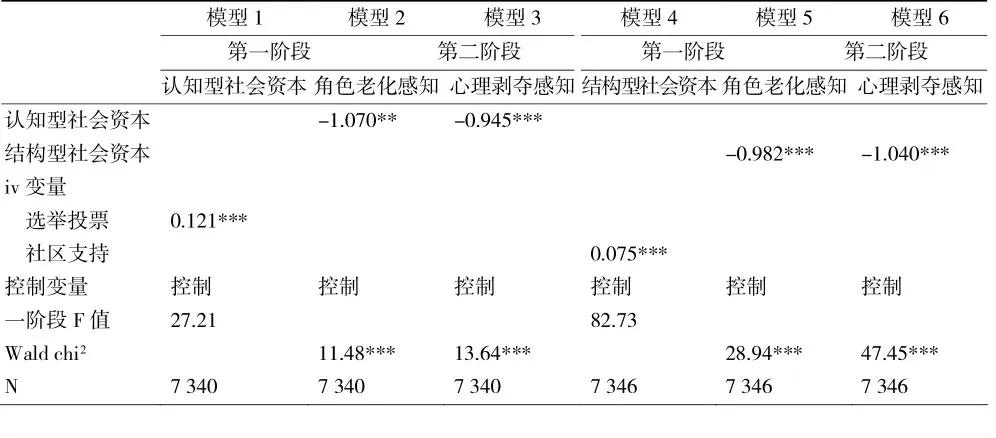

表3显示了工具变量的检验结果。由表3可知,“近三年是否参与选举投票”对老年人的认知型社会资本有着显著的正向影响。相较于近三年没有参与选举投票的老年人,近三年参与过选举投票的老年人其认知型社会资本更多。社区支持会提升老年群体的结构型社会资本,并且所在社区提供的社区支持较多时,结构型社会资本也会随之增长。其中第一阶段的F统计值分别为27.21和82.73,因此可以充分说明不存在弱工具变量问题(高于经验统计值10),该工具变量是有效的。另外,Wald检验得到的最终系数表明模型具有较好的拟合效果。第二阶段中,认知型社会资本、结构型社会资本仍然对角色老化感知和心理剥夺感知有着显著的负向效应,说明两类社会资本对于提升老年人老化态度的积极性仍然具有明显的促进效应。

表3工具变量两阶段最小二乘回归结果

(三)异质性分析

结合中国老龄化不平衡发展的现实背景(杜鹏 等,2010),老年群体的老化态度在性别、城乡方面也存在着一定的差异。二元户籍制度的长期实行,让城乡户籍老年人对于自身角色的认知有着较大的差距。同样不可忽视的是,子女数量也会影响父母社会资本的获得情况。因此,本文控制基本变量后按照性别、户籍、子女数量和所在地进行分组,对老年人的老化态度进行进一步的研究。具体结果如表4所示。

A组结果与前文分析一致,不同类别的社会资本对老化态度的影响在男性老年人和女性老年人之间存在一定差异。由表4可知,认知型社会资本会对女性老年人的角色老化感知产生更大的影响。女性老年人更加关注外观的特点,也让其对衰老的看法更容易变得负面,由此在角色老化感知中更容易产生消极的老化态度(H alliwell et al.,2003)。而结构型社会资本对男性老年人的角色老化感知的影响要大于认知型社会资本对角色老化感知的影响。其可能的解释是,相较于男性老年人,女性老年人的性别特征让她们更容易产生社会信任感,而信任、互惠等特质在认知型社会资本中发挥的作用,使女性老年人在这一部分认知上比男性老年人更积极。结合性别角色分工理论可知,男性承担了更多的外出工作的任务,在此过程中,男性相较于女性拥有更大的社会网络,并获得更多的提升自身社会资本的机会。这也就解释了,为何社会资本与老化态度之间的关系存在着性别差异。

表4异质性分析结果

观察B组和C组数据可知:原有的结论在C组——按老年群体所在地的分组——仍然有效;然而B组数据反映了不同的结果——对于非农户口老年人而言,认知型社会资本在角色老化感知上发挥的作用要明显小于结构型社会资本;对于农业户口老年人而言,认知型社会资本仍然在角色老化感知中发挥着更大的作用。对这一现象可能的解释,正如费孝通(2009)在《乡土中国》中所揭示的,中国农村的特性之一就是从熟悉中收获社会信任,且这种信任与现代社会的契约关系并无太大关系,这仅仅是一种聚居而发的熟悉到不假思索时的可靠性,与现代都市人际关系中的功利、冷漠和相互怀疑猜测截然不同。农村和城市不同的特性与社会资本的内涵相嵌合,由此便可解释,为何两类社会资本在不同户籍老年人之间有着这样的差异。之所以C组数据所体现的老年人所在地这一项的结论与原有结论并无显著差异,可能是因为我国长期实行的二元户籍制度。虽然大基数流动人口中包含了许多选择跟随子女进入城市的随迁老年人,但其中很多随迁老年人的户籍并没有发生实质改变,发生变化的仅仅是空间上的位移。

观察D组数据可知:在角色老化感知中,子女数小于等于1的老年群体的结构型社会资本对其老化态度发挥着更大的作用;而在子女数大于1的老年群体中,认知型社会资本却对其角色老化感知有着更大的影响。这一结论看似与之前内容相矛盾,但是深入思考后可以发现其背后逻辑。在子女数小于等于1的家庭中,老人来自亲朋好友的社会支持和社交网络会更加广泛,他们通常不会将精力拘泥于子女和家庭,而是会花费更多时间转向外部环境,通过社交寻找更多的人生意义。相反,当老年人有多个子女时,与子代的交流与沟通被多个子女所分散,其社会网络的扩展也受会到限制。对子女的过度关注使老年群体难以建立社交网络,社会参与也会相应减少,此时,结构型社会资本对老化角色发挥的作用也会相应变弱。这也就解释了两类社会资本为何对不同子女数量老年人老化态度的影响会存在差异。

五、结论与建议

本文使用CLASS 2014年全国基线调查数据,以认知型社会资本和结构型社会资本为研究视角,讨论了两类社会资本对老年人老化态度(角色老化感知、心理剥夺感知)的影响。本文研究结论如下:第一,总体而言,我国老年群体的社会资本相对较少;第二,老年人拥有的认知型社会资本、结构型社会资本均显著提升了其老化态度的积极性,无论是基于角色老化感知还是心理剥夺感知角度,这一结论在使用社区支持和是否参与选举投票工具变量控制内生性后仍然成立;第三,认知型社会资本和结构型社会资本对老年群体的老化态度,在性别、户籍、居住地和子女数量等方面存在着显著的群体性差异。

由上述研究结果可知,改善老年群体的消极老化态度,需要以提升社会资本作为支撑。我国需要加大对老年群体老化态度的关注,依循积极老龄化理念,帮助老年群体参与到家庭、社区与社会之中,提升自身的社会资本,以实现积极老化。本研究拟从以下几个方面提出相应的措施建议。第一,重视提升老年群体的社会资本。政府作为主导与协调的主要角色,需要秉持积极老龄化理念,适当延迟老年人退休年龄,并提供一些适合老年人特点的灵活岗位,使老年群体可以继续发光发热,通过社会参与提升自身的社会资本。第二,家庭是老年群体的生活依托和精神慰藉,要弘扬中国尊老爱幼的传统文化,提倡子女与老人共同生活,通过代际沟通与互助,营造亲密和谐的家庭氛围。第三,社区充分利用既有资源,积极组织各类适合老年人的社会活动,建立关爱老年人的友好社区,重视老年人的生命意义与价值。老年群体自己也要积极融入社区、社会,建立广泛的社会网络,让自己的身心得到充分发展,发挥自身潜能以促进社会发展。第四,相关政策的制定过程中要注重群体差异,充分考虑不同性别、户籍、地域和不同家庭内部的老年群体,关注他们的老化态度差异,从社会资本角度入手,有针对性地改善不同群体的消极老化态度,提升其心理健康水平和生活幸福感。

受限于数据,有关老化态度的研究需要在今后进一步探讨。作为一种认知反映,老化态度在不同群体间的差异较大,本文未能够深入探究不同年龄群体(儿童、青年、中年)的社会资本对其老化态度的影响。如果能够将不同年龄群体的社会资本对其老化态度之影响的横向对比纳入研究范畴,其结论可能对于提升老年人老化态度积极性有着更为可信、更为具体的指导价值。由于不同年龄群体间的差异之巨大和情况之特殊,以及其背后机制的复杂性,这一部分难以在有限的篇幅内进行全面探讨。为了确保论证的准确与清晰,这一部分留待之后继续探讨。