北京城市河道水环境改善技术措施探究

2021-05-25刘鹏

刘 鹏

(北京市城市河湖管理处,北京 100089)

1 水体基本情况

1.1 北京城市河道基本情况

北京市城市河道跨东城、西城、海淀、朝阳、丰台、石景山和门头沟7个区,包括三家店调节池、永定河引水渠、京密引水渠昆玉段、北护城河、南护城河及通惠河等13条河道,总长度124.31 km,湖泊包括内部水域、八一湖等20个。水面面积823万m2,其中河道水面面积229万m2,湖泊水面面积594万m2。供水河道及湖泊库容1758万m3,其中供水河道库容525万m3,供水湖泊库容1233万m3。这些河道、湖泊具有防洪、供水、环境、城市景观等方面的综合功能,是城市基础设施的重要组成部分,在首都的城市建设和政治、经济、文化生活中具有不可替代的重要作用,与人民的生活息息相关[1]。

1.2 主要水环境问题

1.2.1 水华

城市河湖水体曾连年出现水华现象,在一些河道和城市内湖中,水体边角和下风向水面出现藻类聚集现象,并伴有藻腥味。随着补水水质提升、沿途截污纳管的完善以及水华防治措施的实施,水华问题虽不再突出,但是通过藻类密度和藻类种类分析的数据中可知,夏季藻细胞密度仍然较大并且藻类门属以易发生水华的蓝绿藻为主,发生蓝藻水华的威胁仍然存在。同时河道内水体水质虽然逐渐好转,但是河道水生态系统单一,氮、磷指标偏高,所以城市河湖水体仍然具备生长大量藻类的条件,故现阶段藻类水华防治仍是城市河湖重要水体问题之一。

1.2.2 雨污污染

初期雨水对于河道水质的影响较为严重,造成局部水体黑臭、白色泡沫漂浮、河道油污污染等问题。究其原因主要是:雨水下降过程携带空气污染物以及地表径流携带的地面污染物短时间集中汇入河道,另外雨水冲刷管道内沉积污染物汇入河道,部分管线为在雨污合流管道基础上修建截污设施,这就导致在截流设施上游淤积或者降雨强度较大时,雨污合流就有污水直接汇入河道,导致生活污水汇入河道,造成水体黑臭、水体浑浊、油污入河等问题,对城市河湖水环境造成较大影响[2]。

1.2.3 单一水生植物

城市河道内两种生长量最大的植物为菹草和水绵,大量的菹草和水绵严重影响了河道景观和河道行洪。造成这种情况主要是因为河道水体透明度逐渐提高,河底光照充足,满足菹草和水绵生长的光照条件。菹草多在某一水域集中生长,密度较大,生长时间较早,一般在河道冰面化开后开始生长,在夏季时大面积死亡。水绵在河底一般呈分散式分布,并呈现出连片生长的趋势;如果有水生植物生长,部分水绵也附着在水草表面生长。过多的水绵上浮聚集后在人工清捞或水流影响下,呈团状或片状在河面随水流飘动,营养繁殖和有性生殖叠加,造成水绵生长呈现爆发式增殖。

2 目前应用的技术措施

2.1 水质监测

水华的发生与水体富营养化、水体生态系统中分布的浮游藻类种类以及环境气候条件等主要因素密切相关,因此选取城市河湖内部水域、永引渠、南护城河、通惠河、土城沟、小月河等重点河道20个点位作为监测点,监测的水质监测参数为水温、pH值、溶解氧、叶绿素a、蓝绿藻、浊度、透明度7项,在重要时期每天采用便携式水质监测议进行水质监测,并对监测数据进行分析,用于预判水质变化趋势并指导生物措施的开展改善水质。根据多年管理经验,一般地,当出现如下情况时需及时进行生物措施干预:①当叶绿素a值高于40 μg/L,连续3 d实测叶绿素a指标呈上升趋势,且藻颗粒有明显聚集现象;②受外源污染,在水面形成油膜;③有明显的外源污水输入,能观测到水体颜色异常;④水面发生底泥上翻或青苔黑苔漂浮;⑤浊度值高于5NTU且透明度低于50 cm。

2.2 生物措施

生物措施是指微生物技术,即在特定的污染环境中加入预先生长的微生物菌群进行水体营养盐消减及控藻工作。微生物种群是完全从被污染的自然环境中,依据细菌的特性如活性及持久性等,特别筛选后得到的。在富营养化水体的改善及藻类水华的治理防控中生物措施的应用,是选育高效菌株对富营养化水体进行处理,其过程以酶促反应为基础,通过生物体内产生的具有催化作用的特殊蛋白质作为催化剂,能够使得氮、磷(亚硝酸氮、氨氮、总氮和磷酸盐浓度)指标迅速降低[3],并可以在较低水平保持,达到水质改善降低富营养化程度的目的。实际操作过程中根据生物制剂种类的不同有多种使用方法,其中最为典型的一种是选取固态粉状微生物,在投洒前取现场原水稀释并且曝气激活后投加,以确保达到更好的投加效果。

另外,对于藻类在高温季节的大量增殖,宜采用抑藻剂类生物制剂,抑藻剂类生物制剂通过作用于藻细胞内部结构,使其失去活性,进而抑制藻类生长;针对污水入河导致的水体黑臭现象,采用净水剂类生物制剂,能够快速改善水体高有机质状态,提升水体溶解氧,进而恢复水色,消除水体臭味;针对油污等入河导致的突发水环境事件,采用降解类生物制剂,将难分解的大分子物质转变为易分解小分子物质,加快分解过程,消除油污污染,防止扩散范围增大。通过生物措施的实施有效地改善了城市河道的水环境。

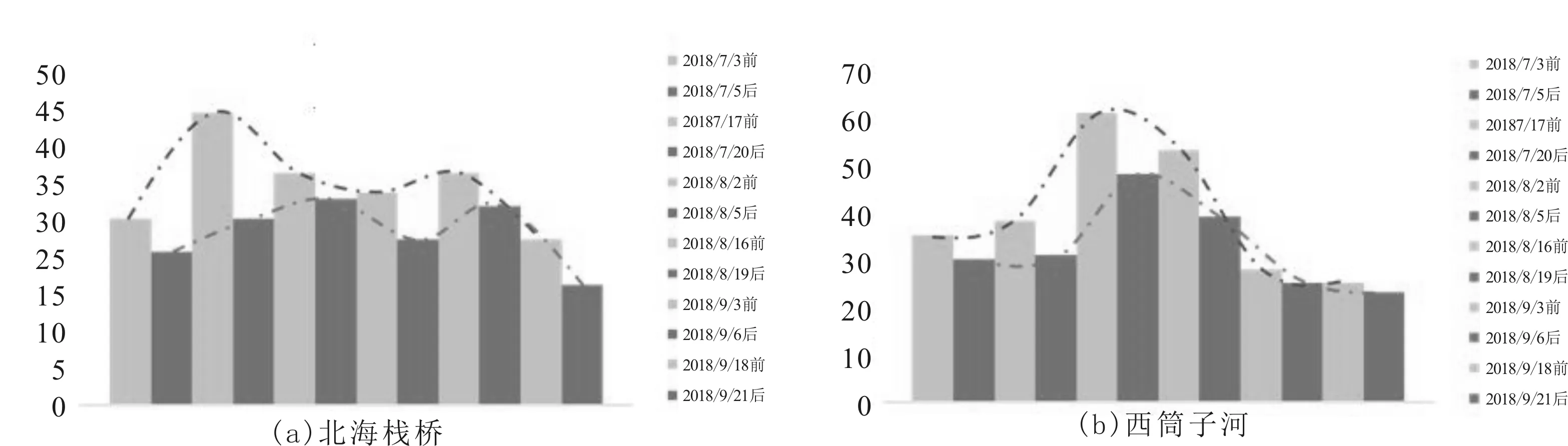

为更为直观地体现生物措施对水质和水环境的改善,以生物措施控藻为例进行了数据收集和分析,数据包括藻细胞密度、水体透明度、高锰酸盐指数、氮磷元素和叶绿素a,具体如图1~6。

7~9月是藻类生长快速增长阶段,也是城市河道水华防治的关键阶段,图1分别在7~9月中选取两次生物措施实施的时间,对比了生物措施实施前后的藻细胞密度,黄色柱状图为生物措施实施前,绿色柱状图为生物措施实施后,从图表中可以看出,在6组对比中,北海栈桥(生物措施实施位置)藻细胞密度在实施后的3 d内最大下降幅度为38.44%(9月21日)。西筒子位于北海栈桥的下游,虽然不是生物措施的直接实施位置,其藻细胞密度也出现了同趋势的下降,藻细胞密度最大下降幅度46.21%(7月20日)。生物措施能有效降低藻细胞密度,降低水华发生风险,对下游藻细胞密度增长的控制有积极作用。

图1 实施前后藻细胞密度对比

在同样的时间段内,在进行藻细胞密度数据采集时对水体透明度数据通过塞氏盘的方式进行了收集,蓝色柱状图(图2)为生物措施实施前水体透明度数据,橘红色为实施后透明度数据,从图中可以看出:6组对比中,北海栈桥透明度提升最大百分比为29.17%(8月5日),西筒子河透明度提升最大百分比为23.81%(8月5日)。生物措施的实施控制了藻类过快增长,减少了水体中藻颗粒数量,能有效提升水体透明度。

高锰酸盐指数是水体受还原性有机物质污染程度的综合指标。在城市内河中,补给水源主要以污水处理厂的中水为主,高锰酸盐指数普遍偏低,但通过数据对比仍发现,通过培养有益菌体,在控制藻类生长的同时,高锰酸盐也有一部分被降解。且在微生物菌剂投加点的北海栈桥平均降解比例在23.95%左右,至下游流动过程中,降解效果逐步降低,至西筒子河,高锰酸盐指数的降解比例降至8%左右(图3)。

图3 实施前后高锰酸盐对比(mg/L)

氮磷元素是水体富营养化的主要诱因,微生物制剂的投加也主要通过降解氮磷元素含量,来减弱藻类生长,通过以上数据对比可以发现,制剂的投加对氮、磷元素的降解,尤其是磷元素的降解,达到36.32%,且随水体向下游流动过程中,至西筒子河仍保持与北海栈桥基本一致的去除率,降解效果非常稳定高效(图4和图5)。

图4 实施前后氨氮对比(mg/L)

图5 实施前后总磷对比(mg/L)

叶绿素a受季节气温影响较大,这与藻类在夏季高温期间繁殖有关,微生物制剂的应用在抑制藻类繁殖的同时,使水体中叶绿素a含量降低,这个作用在叶绿素a浓度较高时效果明显,叶绿素a降低后,降解效果逐步减弱(图6)。

图6 实施前后叶绿素a对比

2.3 曝气措施

河道用曝气措施多为通过改善水体流动性,增加水体与空气接触面积来起到复氧的作用,提高水体自净能力。科学研究表明,当水中溶解氧低于3~4 mg/L时,许多鱼类呼吸困难;如数值继续减少,鱼类则会窒息死亡。一般规定水体中的溶解氧至少在4 mg/L以上。曝气船在具备通航条件的河道是常用曝气措施。同时溶解氧较低时水体易发生厌氧反应,在气温高、光照强的条件下造成河道底泥、青苔黑苔上翻,在问题水域运行曝气船可促进漂浮的底泥或黑苔分散、分解、下沉,快速改善水体感观效果,提高应对突发事件的处置效率。

目前在城市河道应用的曝气措施主要有两种:一是在筒子河布设运行54台水下推流曝气机,二是在昆玉段、永引渠、南护、通惠河等水域运行曝气船。通过人工增加水体流动性的方式提高水体溶解氧,破坏藻类生长条件,抑制藻类生长;河道溶解氧的提升对改善雨后大量有机质入河导致的水体黑臭有较为明显的作用。

2.4 鱼类放养

通过放养滤食性鱼类,利用其滤食性活动控制藻类的生长。这种技术措施作为一种典型的生物操控方法[4],应用较为广泛。随着生物操控法的不断发展,对其研究的不断深入,这种操控方法有两种模型,分别是经典操控法和非经典操控法,都是通过水体的生态系统结构的调节对藻类的生长进行控制。在富营养化程度较轻的小型的水域,通过人为干预调节浮游动物群落的种群结构和数量,增加捕食藻类的浮游动物,通过捕食过程减少藻类的生长。在富营养化程度较高的水域,尤其是以蓝绿藻和水绵、水网藻等丝状藻为主的水域,通过控制浮游动物结构和数量的经典操控法不能达到预期的目的。经典操控法的另一个问题在于浮游动物对藻类的摄食,多数代谢产物依然在水中参与整个的物质循环,水体富营养化问题没有得到真正的解决。而非经典操控法则是通过大型滤食性鱼类来控制藻类,直接投放滤食性鱼类,以鲢鱼、鳙鱼和罗非鱼为主,这三种滤食性鱼类也是非经典操控法中研究最多的鱼类。因为其滤食范围广,其中鳙鱼、鲢鱼属于中上层鱼类,以浮游藻类摄食为主。在滤食性鱼类生长后,通过人工捕捞的方式将其移出水体,从而达到控制浮游植物数量和转移水体营养物质的目的。非经典操控法在使用时,要避免滤食性鱼类的不断壮大,要采取适当的“轮捕轮放”措施,使鱼类密度保持合理。

城市河湖日常维护措施中,每年在春、秋季节(有利于提高鱼苗成活率)玉渊潭公园、昆玉河、北护、南长河进行鳙鱼和鲢鱼的投放,并且在日常维护中设置“轮捕轮放”的工作内容,对河道生态系统的多样性有着积极地作用。

3 日常维护效果

3.1 水质的影响

城市河湖水环境和主要水质指标呈现逐年转好的趋势,以城市河湖某一较为典型的监测点为例,对比了2016~2018年每年4~10月的主要水质指标,选取这个时间段的原因是该阶段为水体潜在问题多,通过综合措施的实施,保证了水环境和水质。

高锰酸盐指数和氨氮的柱状图中,除个别月份外指标逐年降低(图7)。

2018年总磷和总氮的数值在4~10月份内全部好于往年的水体情况(图8)。

图7 高锰酸盐指数和氨氮指标

图8 总磷指标和总氮指标

叶绿素a是水华发生的一个重要参考指标,浊度的高低是水体感官是否良好的重要参数,在2018年的数据中(图9),7、8月份在藻类大量生长的阶段,叶绿素a值为23μg/L,明显好于对比的其他年份,浊度平均值也好于往年同期。

图9 叶绿素a和浊度

3.2 藻类生长的影响

日常技术措施的应用,在藻类生长情况抑制上有着较为明显的效果,同样以城市河湖一组较为典型的监测点为例,分析了2017年和2018年4~10月份藻细胞密度增长趋势(图10和图11),图中列举的点位:北海北门、北海栈桥、内部水域、西筒子河为从上游至下游的关系。北海北门的上游为城市河湖的西海、后海,河道水体从后海流至北海后因为河面变宽、水流减缓、河道生态系统单一、加之人为影响因素较多等多种因素的叠加,导致藻细胞密度大幅升高。

图10 2017年藻细胞密度增长趋势

图11 2018年藻细胞密度增长趋势

根据这种情况,在北海栈桥处安装了薄片过滤设施并且在入内部水域处设立了制剂投加点,通过物理和生物措施,有效地控制了藻细胞密度增长的趋势,如图10、11所示,水体在经过北海栈桥处为继续呈现快速增长的趋势,而藻细胞密度降低,有效地保证了下游水体的水环境。

4 技术措施思路设想

针对河道现有情况,城市河道水环境改善技术措施思路设想为:日常措施保当前、长效措施稳推进,管理措施促提升;长效措施的建立或者说构建需要时间,所以需要日常措施来保证当下水环境。而管理措施是日常措施和长效措施的基础,是日常措施开展,长效措施推进的重要保障。经过各项措施的结合最终实现建平衡、提感官、长效稳定的目的。

日常措施包括:水流的调控、生物措施、物理措施、生态措施等。水流调控中可以在春季大幅置换水体,降低水体冬季中沉积的营养盐,减少藻类生长的基数;夏季增加水体穿流量,减少藻细胞密度,降低水体浊度,使夏季高温时水体透明度得到一定程度的保障。制剂的投加可以有效降低水体营养盐,抑制藻类生长期的生长速度,稳定底泥沉积物,降低水体浊度,一定程度上提升水体透明度。并且能够对排污后黑臭、油污快速起到作用。

长效措施为在城市河段内应用生态措施逐步构建水生态系统平衡。通过底泥原位修复,恢复沉水植被的方法提升河道水环境质量,解决突出水体问题,比如水华、水绵和菹草泛滥等。沉水植物成活后,能吸收利用水体中的营养物质,合成自身生长发育所需要的物质,有效地降低水体中的营养盐浓度,抑制藻类生长;降低悬浮颗粒物,抑制沉积物的再悬浮,降低沉积物营养盐释放率。促进原生动物的生长,使得水体向着更加清澈的方向发展,使得水体维持在草型清水态。草型清水态水体,体现为高透明度,水体鲜活、清澈、透亮。但是沉水植物的恢复和水生态系统平衡的构建需要一定的时间,所以在这个过程中需要日常措施和管理措施的配合,这样既能有力地保证水环境质量,又能从长远的角度彻底解决水体问题,恢复水体生态系统平衡,将水环境质量提升到更高的水准上。

4.1 底泥修复

底泥为河道内主要的内源污染[5],通常河道疏浚能够有效减少内源污染,但是城市建成区内的河道,采用清淤的方式,工程量大,影响范围广,另外因为行洪需求,导致工期紧迫,诸多因素造成投入较大,并且清淤过程中难免造成底泥再悬浮。底泥在清淤后存在着运输和处理等方面的难度,因为在底泥处理处置过程中的二次污染如何避免也是需要考虑的问题。因此对于底泥原位修复技术的应用是一个较为适合的技术措施,该项技术有两个大的实施方向,一是在原有底泥上采取稳定、洗脱的方式,降低底泥污染物,减少底泥营养物质反向释放对水体的影响。二是通过投加制剂使底泥稳定化和固化,降低底泥中污染物的溶解度,一定程度上降低底泥的污染程度,从而减小对河道水体的影响。

4.2 生物浮床

利用水生植物对水体的净化作用和化感作用,降低水体中营养盐指标、抑制藻类生长。水生植物净化作用就是通过植物根系吸收水中营养物质转化为自身生长,然后通过收割植物将营养物质转移出水体。化感作用就是通过植物释放的化感物质对浮游动物的生长起到抑制作用。常用的生物浮床材质种类较多,较为常见的聚苯乙烯、聚乙烯两种,两种材料的坚固程度良好,消波作用明显。常用的水生浮床植物有香蒲、鸢尾、水生美人蕉、旱伞草、千屈菜等。这些植物均具备成活率高,生长迅速,同时具备良好的景观效果,是景观水体中较为常用的净水和环境美化的措施。同时植物分泌的化感物质,影响浮游植物正常的细胞活动,破坏其细胞结构,进而抑制浮游植物的大量生长。

4.3 沉水植物

沉水植物系统是水生态系统的初级生产者,不仅能够对水体和底泥中的氮、磷和难降解有机污染物进行吸收、转化,合成自身物质,对富营养化的水体起到净化作用[6];还能调节水生态系统的物质循环速度,增加水体生物多样性,控制藻类生长,从而有效提高水质,改善生态环境;植物通过自身呼吸,能够增加水体含氧率,起到复氧作用,为水生鱼、贝、螺等提供氧环境、栖息地和部分食物。沉水植物系统是水系统调节和提高水体自净能力的重要环节。沉水植物通过吸附水体中生物性和非生物性悬浮物质,提高水体透明度,增加水体溶解氧,以及固定水体和底泥中N、P等营养物质实现对水质的净化。此外沉水植物对重金属离子铜、铅、砷等也有较大的吸收能力,对增加水体中溶解氧浓度具有非常大的贡献率。

沉水植物和藻类都是水生态系统中主要的初级生产者,也是营养物质和光能上利用的竞争者,与藻类相比,沉水植物个体大,生长周期长,吸收营养物质能力强,因此,若水体中具有良好的沉水植物群落就能很好的抑制藻类生长。同时多种沉水植物对藻类有化感抑制作用,如穗花狐尾藻分泌五倍子酸可抑制铜绿微囊藻、水华、鱼腥藻的生长,金鱼藻、大茨藻能抑制鱼腥藻生长。另外,沉水植物可为庞大的浮游动物提供栖息地,哺育了高密度的浮游动物群落,浮游动物可大量捕获浮游植物。

微生物是水体净化污水的主要“执行者”,水体中微生物的种类和数量很丰富,因为水生植物的根系常形成一个网络状的结构,并在植物根系附近形成好氧、缺氧和厌氧的不同环境,为各种不同微生物的吸附和代谢提供了良好的生存环境,也为水体污水处理系统提供了足够的分解者。沉水植物在水中部分能吸附大量的藻类,这也为微生物提供了更大的接触表面积。研究表明,有植物的水体系统,细菌数量显著高于无植物系统,且植物根部的分泌物还可以促进某些嗜磷、氮细菌的生长,促进氮、磷释放、转化,从而间接提高了净化率。

5 结语

通过分析城市河湖水质变化趋势、总结归纳现有技术措施,从水质和藻类生长情况两方面阐述了当前治理措施的有效性,并且结合技术措施,提出了适应当下水体环境变化的技术措施设想,可为城市河湖水环境治理技术措施的选用拓宽思路。