普罗帕酮与胺碘酮治疗心律失常的临床效果对比

2021-05-24尚宇

尚宇

心律失常是常见的心血管系统疾病,是由于器质性心脏疾病等各种诱发因素造成心室博动的起源部位异常、频次异常或者传导异常,使得心脏节律异常,进而发生机体动脉供血不足,发生心悸、胸闷、头晕等相应症状[1,2]。心律失常若得不到纠正,长期可能会造成心力衰竭(心衰)、晕厥甚至猝死[3]。药物治疗是改善心律失常的主要方法,但目前改善心律失常的药物类型较多,其作用机制之间也有很大的差异,主要包括钠通道阻滞药(Ⅰ类)、β肾上腺素受体阻断药(Ⅱ类)、钾通道阻滞药(Ⅲ类)以及钙通道阻滞剂(Ⅳ类)四大类[4-6]。其中普罗帕酮属于Ⅰ类钠通道阻滞药,胺碘酮则属于Ⅲ类钾通道阻滞药。二者皆是抗心律失常的临床常用药[7]。但关于普罗帕酮、胺碘酮在心律失常治疗中,哪种临床应用效果更好目前尚没有明确的定论。本次研究选取2019年4月~2020年4月本院收治就诊的96例心律失常患者为研究对象,以探讨普罗帕酮与胺碘酮在心律失常治疗中的临床应用效果。现汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年4月~2020年4月于本院收治就诊的96例心律失常患者,根据抽签法随机分为参照组和观察组,每组48例。对照组中男27例,女21例;年龄45~76岁,平均年龄(62.7±6.4)岁;类型:室性心律失常/室上性心律失常=35/13;基础心脏病:冠心病/高血压心脏病/心肌炎=22/17/9。观察组中男28例,女20例;年龄46~78岁,平均年龄(63.4±6.7)岁;类型:室性心律失常/室上性心律失常=34/14;基础心脏病:冠心病/高血压心脏病/心肌炎=21/16/11。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①经临床诊断为心律失常;②年龄18~80岁;③依从性良好;④自愿参与研究。排除标准:①药物原因造成的心律失常;②存在其他脏器疾病者;③合并感染性疾病;④有心脏手术史;⑤近12周有免疫抑制剂治疗史。

1.2 方法 两组患者在入院后均进行常规抗心衰治疗,并进行心电图监测。参照组的治疗药物选用普罗帕酮(上海上药信谊药厂有限公司,国药准字H31020492,规格:50 mg)。开始时,普罗帕酮的使用剂量为100 mg/次,3次/d。第2周则根据患者的治疗效果和不良反应情况进行剂量调整,最高用药剂量200 mg/次。观察组的治疗药物选用胺碘酮[赛诺菲安万特(杭州)制药有限公司,国药准字H19993254,规格:0.2 g]。开始时,胺碘酮的使用剂量为0.2 g/次,3次/d。第2周则根据患者的治疗效果调整剂量,当患者发作频次控制在<10次/min,心率介于80~100次/min时,则将用药次数调整为2次/d维持治疗。两组患者的用药周期均为5周。

1.3 观察指标及判定标准 统计两组患者的治疗效果,运用动态心电图检查测定患者HRV参数,包括SDNN、rMSSD的变化,并记录分析患者用药后的不良反应发生情况。治疗效果分为显效、好转和无效[8],其中临床症状显著改善,心电图监测显示期前收缩降低≥80%为显效;临床症状有所减轻,心电图监测显示期前收缩≥50%,但<80%为好转;否则视为无效。总有效=(显效+好转)/总例数。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗效果对比 观察组总有效率91.67%高于参照组的75.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组HRV参数变化情况对比 治疗前,两组SDNN、rMSSD对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组SDNN、rMSSD均长于治疗前,且观察组均长于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

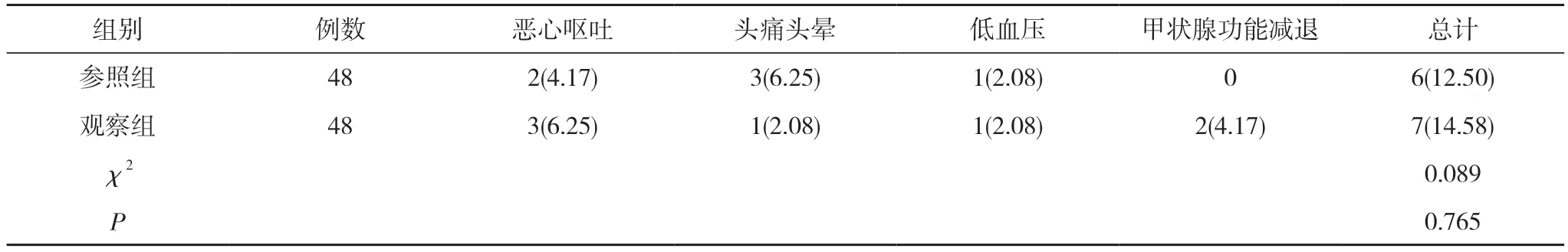

2.3 两组不良反应发生情况对比 观察组不良反应发生率为14.58%,参照组不良反应发生率为12.50%,两组不良反应发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表1 两组治疗效果对比[n(%)]

表2 两组HRV参数变化情况对比(,ms)

表2 两组HRV参数变化情况对比(,ms)

注:与本组治疗前对比,aP<0.05;与参照组治疗后对比,bP<0.05

表3 两组不良反应发生情况对比[n(%)]

3 讨论

心律失常是心内科的常见病和多发病。由于心脏激动的节律异常会影响心脏的动力学状态,长时间会影响其生理功能,造成心肌损伤,若不有效干预,可能会诱发心衰甚至心肌梗死。因此临床需要采用药物治疗,改善心律失常,避免心脑血管意外事件的发生。心律失常中以快速性心律失常为主[9]。钠通道阻滞药和钾通道阻滞药均是心律失常治疗的一线用药。普罗帕酮是Ⅰc类抗心律失常药的典型代表,它对于心房及心肌传导纤维细胞膜上的钠快通道有显著的阻滞作用,抑制钠离子内流,降低收缩期的去极化作用,从而减慢收缩除极速度和传导速度,延长动作电位间期及有效不应期,还能竞争性的阻断β受体,降低窦房结自律性,有助于纠正心动过速和异位博动[10-13]。但是有研究[11]发现,普罗帕酮在抗心律失常的同时,会增强负性肌力,会影响心输出量的稳定性。而胺碘酮则属于Ⅲ类药物,其抗心律失常的作用机制较为复杂,一方面主要通过阻滞三层心室肌的钾离子通道,选择地延长复极过程,延长动作电位的发生时间和有效不应期,延长 Q-T间期和PR间期,并减少微折返激动的建立[14-16]。另一方面它对于钠离子、钙离子通道也有较好的阻滞作用,兼具Ⅰ类和Ⅳ类抗心律失常药的功效。此外胺碘酮还能非竞争性抑制α、β 肾上腺素能受体,抑制肾上腺素的分泌,扩张外周血管和动脉血管,降低窦房结自律性,减慢窦性心律,更好控制心率。本次研究对两种药物治疗心律失常的效果进行了对比,结果显示,观察组总有效率91.67%高于参照组的75.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后,两组SDNN、rMSSD均长于治疗前,且观察组均长于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组不良反应发生率为14.58%,参照组不良反应发生率为12.50%,两组不良反应发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05)。结果与曾文军等[17]的既往研究一致,显示在心律失常患者的治疗中,胺碘酮的疗效要更优于普罗帕酮,能更好的改善患者心率变异性,且耐受性较好。不过本次研究没有进行长期抗心律失常效果的随访对比,因此还需进一步研究探讨。且在本次研究中发现,胺碘酮可能会造成甲状腺功能减退,因此对于甲状腺功能异常的患者要慎用。

综上所述,在心律失常患者的治疗中,胺碘酮的疗效要更优于普罗帕酮,能更好的改善患者心率变异性,且耐受性较好。