岩溶关键带植被对水循环过程的影响作用研究

2021-05-22康志强袁道先何师意刘媛媛姜光辉张勤军

康志强 , 陈 骏, 袁道先, 何师意, 邓 艳, 陈 旸,刘媛媛, 姜光辉, 张勤军

1)表生地球化学教育部重点实验室/南京大学地球科学与工程学院, 江苏南京 210093;

2)中国-东盟地学合作中心(南宁), 广西南宁 530023;

3)中国地质科学院岩溶地质研究所, 广西桂林 541004;

4)广西壮族自治区地质调查院, 广西南宁 530023

近些年来, 我国在石漠化治理方面做出了诸多的探索研究(蒋忠诚等, 2009; 曹建华等, 2016; 李强等, 2017; 何霄嘉等, 2019; 肖林颖等, 2021), 形成了一套基本成熟的石漠化治理模式(曹建华等, 2008;Jiang et al., 2014), 取得了明显的效果(蒋忠诚等,2008; 杜文鹏等, 2019; 王克林等, 2019), 石漠化蔓延的势头也得到了有效的遏制(国家林业和草原局,2018), 且持续向好发展。2019年 2月 12日, 美国航天局(NASA)发布消息称, 由于中国和印度的人类活动的影响, 在过去20年中, 地球变得越来越绿了, 尤其在中国最为显著, 占到全球新增绿叶面积的25%(Chen et al., 2019)。岩溶作用过程是由地下水驱动的地质循环过程, 是大气圈、岩石圈、生物圈、水圈相互作用最密切的地带(袁道先, 1993, 1995;Yuan, 1997b), 因而也是岩溶区地球关键带的最主要构成部分。地球关键带空间界限范围为上到植被冠层, 下到地下水含水层底部, 包含近地表的生物圈、大气圈、整个土壤圈以及水圈和岩石圈近地表部分(National Research Council, 2001; Lin et al.,2005; Sparks, 2005; Lin, 2010)。尤其在岩溶区, 关键带中水循环过程显得格外重要, 其不仅能促进岩溶作用过程本身, 还进一步促进了大气、植被和碳酸盐岩之间的碳循环过程。研究表明, 岩溶区森林植被可以增强岩溶小流域的降水-径流过程(Mcculloch and Robinson, 1993), 同时, 植被自身生长过程还会影响岩溶作用过程(曹建华和袁道先, 1999; 何师意等, 2001; 杨安学和彭云, 2007)。

本项研究在我国西南岩溶区选择了2个不同植被覆盖条件的岩溶关键带中的地下水系统为研究对象, 通过对岩溶水循环特征及水化学特征的对比,研究森林植被对地下水循环过程和水化学组分的影响。

1 研究区概况及取样点布置

选择的两个研究点地域相近, 均处于亚热带季风气候区, 具有高温多雨、降雨集中、湿度大等特点。但其所处的地貌单元和植被覆盖条件不同, 其岩溶关键带的结构和功能也具有明显的不同。其中贵州茂兰国家级自然保护区位于贵州省东南部, 地表标高在 450~1100 m之间, 处于云贵高原向广西盆地过渡的斜坡地带。森林覆盖率在90%以上。出露地层为石炭系中统灰岩、白云岩。地貌以峰丛洼地、谷地为主。该区人口密度较小, 受人类活动的干预程度甚微。板寨地下河发育于保护区内, 为独立的岩溶地下水系统(图 1-R1), 仅受大气降水的补给。在石炭系中统碳酸盐岩和下统砂页岩的地层界面处发育岩溶管道, 系统内地下水在地下河出口处全部排向地表。板寨自动化监测站建于地下河出口下游, 其汇水面积共计27.26 km2。

柳州市农耕区位于广西壮族自治区中北部柳州市区周围, 处于广西平原桂中盆地内, 标高在90~150 m之间。为峰丛谷地地貌, 地势较平坦, 出露地层为石炭系至二叠系碳酸盐岩。谷底内为主要的农耕区, 人口分布较为稠密, 农业活动较为发达。山上植被稀疏, 以灌木为主。官村地下河位于峰丛洼地向峰丛谷地的过渡区, 亦为独立的岩溶地下水系统(图 1-R2), 仅受大气降水的补给。其流域总面积约28.90 km2, 全长约7 km, 规模与板寨地下河相似, 平面展布形态呈简单树枝状, 构造呈南北向展布。地下河水力坡度较缓, 约为 13.3‰, 主体流向自北向南, 于大良—潭头谷地边缘排泄, 形成地下河出口, 在地下河出口处修建了自动化监测站,获取了自2015年8月至2018年12月共计3年多的连续数据。柳州农耕区其他平原地区岩溶发育整体较弱, 地下水一般以分散排泄为主。

图1 研究区地理位置图Fig. 1 Geographical location of the study areas

2 数据采集

2010年, 在茂兰国家级自然保护区布置了7个水化学取样点, 取样频次每次/月。于 2015年 9月至2016年4月, 在柳州市周边SS1区、SS2和SS3等3个区域, 在丰水季节和枯水季节2批次共采集水样39组。在板寨地下河出口和官村地下河出口处均建有监测站, 安装澳大利亚 Greenspan公司生产的 CDTP300多参数水质监测仪, 配备雨量筒和矩形薄壁堰。同步监测指标为水体水温、水位、电导率、pH值以及降水量, 其精度分别为 0.1 ℃、0.01 m、0.01 μs/cm、0.1 pH单位和0.5 mm。碳同位素标准样品为V-PDB, 测试仪器为MAT 235气体稳定同位素质谱仪, 测定精度分别为δ13C≤0.01‰。

3 结果及讨论

3.1 森林植被的气候效应

1984年茂兰喀斯特森林科学考察过程中, 发现森林小气候特征较明显, 主要表现为云雾较多, 阴雨天气出现频繁, 日照时数相对较少, 且年均气温低于荔波县气象站 3℃左右, 降水量明显较大(周政贤, 1987)。2009年, 中国地质科学院岩溶地质研究所在茂兰保护区建立了板寨水文监测站(海拔530 m), 对林区降水量进行连续监测, 发现茂兰保护区降水量值通常明显大于周围区域。如2010年,茂兰自然保护区降水量达1 710.0 mm, 而荔波县气象站(海拔432.9 m)降水量仅为1 058.9 mm, 说明茂兰自然保护区森林的气象水文效应明显, 森林激发降水量值占全年降水量的 38.08%, 显著高于预测值(表 1)。

表1 茂兰保护区与荔波气象站降水情况对比表(单位: mm)Table 1 Comparison of precipitation data in Maolan karst forest and Libo station (unit: mm)

3.2 植被对流域水循环的调控作用

通过对多场暴雨过程中降水-径流曲线分析(图2), 发现板寨地下河和官村地下河的在雨季暴涨暴落现象非常明显, 但去噪后退水过程流量曲线衰减部分拟合效果基本一致, 说明每场暴雨事件的流量衰减方式相同。从降水-径流曲线上可以看出, 虽然板寨地下河流量的峰值较大, 但官村地下河对降水的响应比板寨地下河迅速, 说明森林植被能起到有效的截流消洪作用。

图2 板寨(A)和官村(B)地下河降水-流量过程曲线Fig. 2 Rainfall-flow dynamic of Banzhai (A) and Guancun(B) subterranean river system

从地下河流量的衰减曲线来看, 初期地下河水流量衰减速率较快, 水文地质固有条件控制洪水的消减过程。但在退水后期, 板寨地下河洪水过后退水曲线的衰减过程非常平滑, 说明从管道流向基岩裂隙流的排水过渡过程中, 森林植被发挥了重要的调节作用; 而官村地下河流域缺乏森林植被覆盖,其退水曲线的拐点十分明显, 表现了由小型管道流直接向基岩裂隙流的过渡。

3.3 植被对岩溶作用过程的调控作用

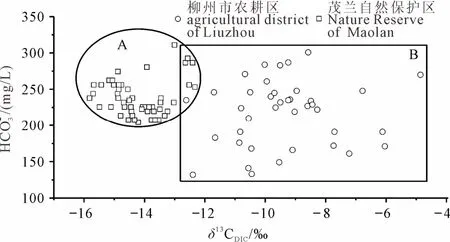

研究表明, 海相碳酸盐岩矿物δ13C值介于0‰至2.0‰之间(Drever, 1997); C3植物分布区土壤CO2的δ13C 值介于–23‰ ~ –40‰之间, 平均值为–27‰;C4植物区土壤CO2的δ13C值介于–9‰ ~ –19‰之间,平均值为–12‰(Smith and Epstein, 1971)。根据岩溶动力学方程式, 岩溶水中碳有两个来源, 其一为碳酸盐岩矿物, 其二来自大气(包括自由空气和土壤空气), 且大气碳源和碳酸盐矿物的碳源为1:1(Bögli, 1980; Dreybrodt, 1980; Yuan, 1997a)。因此有研究者认为在良好的植被覆盖条件下, 海相碳酸盐岩分布区岩溶水中δ13CDIC的预测值应该为–11‰(Grootes et al., 1969; Mook, 1986)。在柳州市农耕区, 受酸雨和施肥等影响, 大部分岩溶水点的值δ13CDIC介于–8‰ ~ –10‰之间(表 2), 统计值为(–9.08±4.70)‰(图 3), 值域明显较宽。而在森林覆盖条件良好的茂兰森林保护区, 岩溶水中δ13CDIC值均小于–11‰(康志强和何师意, 2011), 统计值为(–14.18±1.64)‰, 其值整体较茂兰自然保护区偏负。通过对比发现, 森林区参与岩溶作用的大气CO2的碳同位素受森林植被的控制左右较为明显。

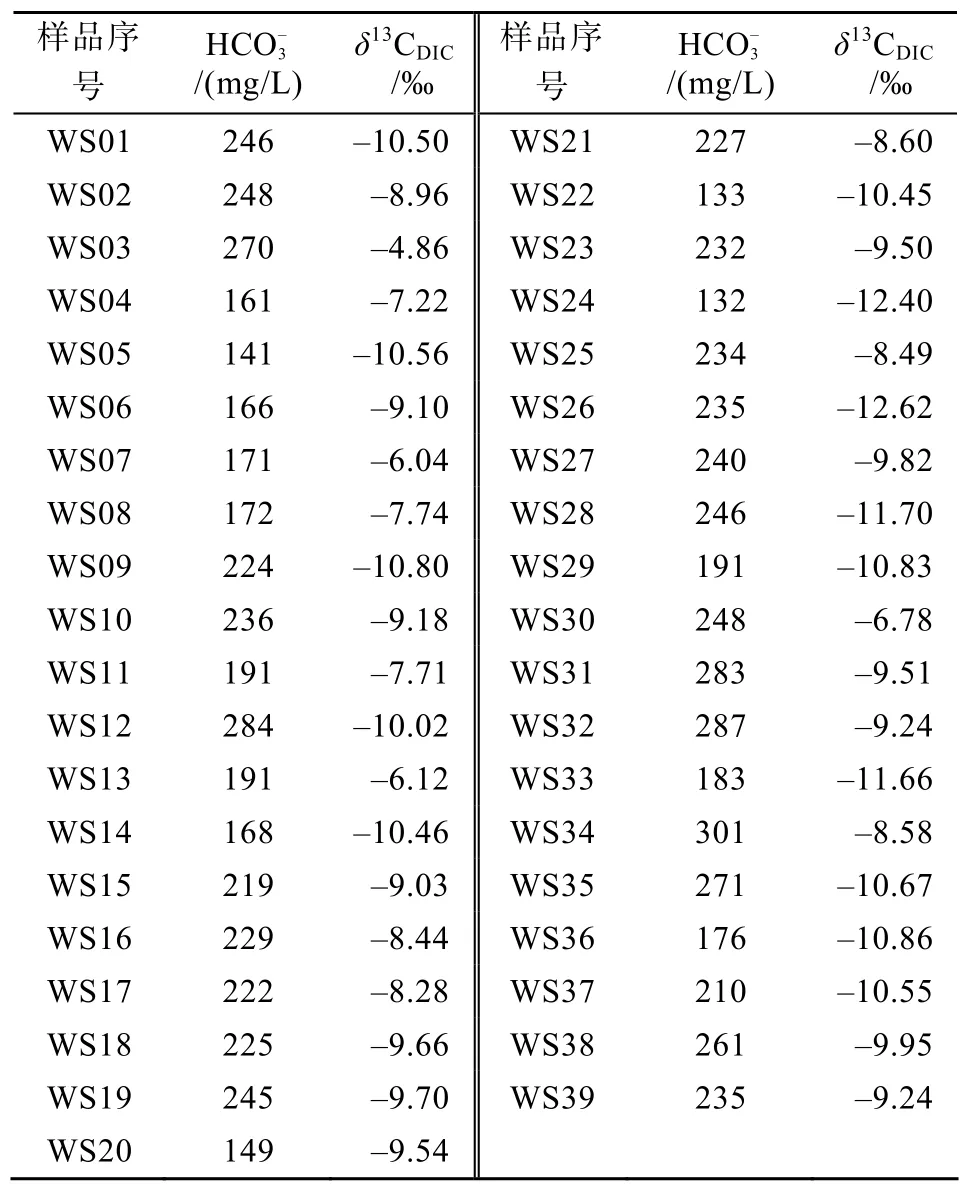

表2 柳州农耕区分散流系统地下水中HCO浓度和δ13CDIC值Table 2 HCO concentrations and δ13CDIC values of groundwater in the Liuzhou decentralized flow system

表2 柳州农耕区分散流系统地下水中HCO浓度和δ13CDIC值Table 2 HCO concentrations and δ13CDIC values of groundwater in the Liuzhou decentralized flow system

样品序号HCO– 3/(mg/L)δ13CDIC /‰样品序号HCO– 3/(mg/L)δ13CDIC/‰WS01 246 –10.50 WS21 227 –8.60 WS02 248 –8.96 WS22 133 –10.45 WS03 270 –4.86 WS23 232 –9.50 WS04 161 –7.22 WS24 132 –12.40 WS05 141 –10.56 WS25 234 –8.49 WS06 166 –9.10 WS26 235 –12.62 WS07 171 –6.04 WS27 240 –9.82 WS08 172 –7.74 WS28 246 –11.70 WS09 224 –10.80 WS29 191 –10.83 WS10 236 –9.18 WS30 248 –6.78 WS11 191 –7.71 WS31 283 –9.51 WS12 284 –10.02 WS32 287 –9.24 WS13 191 –6.12 WS33 183 –11.66 WS14 168 –10.46 WS34 301 –8.58 WS15 219 –9.03 WS35 271 –10.67 WS16 229 –8.44 WS36 176 –10.86 WS17 222 –8.28 WS37 210 –10.55 WS18 225 –9.66 WS38 261 –9.95 WS19 245 –9.70 WS39 235 –9.24 WS20 149 –9.54

图3 研究区δ13CDIC值与水体HCO含量关系图Fig. 3 Relationship between the δ13CDIC and HCO in the karst water

4 结论

不同类型岩溶关键带中地下水循环模式不同,其中的森林植被对地下水系统内部水循环和水化学组分均有明显的影响, 具体表现在以下方面:

(1)植被通过蒸腾作用而在林区激发二次降水,使林区降水量明显增大;

(2)在降水-径流曲线上, 森林覆盖区降水洪峰产生比较滞后, 而地下水排泄过程中退水曲线较为平滑, 说明森林植被具有明显的截流消洪作用;

(3)相比柳州农耕区, 茂兰自然保护区地下水中HCO–3浓度整体上较大, 碳稳定同位素也明显偏负,其两者的值域也明显较小。说明森林植被对岩溶关键带地下水中无机碳的贡献比较大, 并能有效增强岩溶作用。

Acknowledgements:

This study was supported by Scientific Research and Technology Development Program of Guangxi(Nos. GuikeAB110004 and GuikeAB18126062), National Key Research and Development Program of China (Nos. 2016YFC0502302 and 2016YFC0502500), Science and Technology Base and Talent Special Project of Guangxi (No. AD17129052),and National Natural Science Foundation of China(Nos. 41502260 and 41472239).