长江中下游退化浅水湖泊水陆交错带环境因子及其对植物多样性的影响研究

——以黄陂湖为例

2021-05-19任建洲吕佼佼张学弟赵西宁

马 欢,刘 园,任建洲,高 珍,吕佼佼,张学弟,赵西宁

(1.中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,西安 710065;2.西北农林科技大学 水利工程博士后流动站,陕西 杨凌 712100;3.中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 博士后科研工作站,西安 710065;4.陕西省“四主体一联合”河湖生态系统保护与修复校企联合研究中心,西安 710065;5.西北农林科技大学 旱区农业水土工程教育部重点实验室,陕西 杨凌 712100;6.中国科学院水利部水土保持研究所,陕西 杨凌 712100)

0 前 言

湖泊是地球上最重要的淡水资源之一,除了气候调节、水资源供给、水安全保障等功能以外,还具有维持区域生态平衡和生物多样性保持等重要作用[1]。根据相关统计数据,我国面积大于10 km2的湖泊中,淡水湖累计面积27 727.3 km2,占全国同类级别湖泊面积的32.6%,其主要分布在东部沿海与长江中下游地区,占全国淡水湖泊总数的65%以上,且绝大多数为浅水湖泊[2]。自20世纪80年代开始,人们在浅水湖泊区域进行了大面积的围湖造田及承包养殖活动,使得湖区所在流域水土流失严重、湖区淤积,从而导致浅水湖泊水面严重萎缩,以致河流生态功能丧失殆尽[3]。

浅水湖泊的富营养化现象尤为严重,亟需对浅水湖泊进行植被重建及生态系统修复。水陆交错带是水环境与陆地环境之间的过渡区域,是连接陆地生态系统和水生态系统之间的纽带,其不仅具有抑制面源污染进入自然水体的重要作用[4],而且水陆交错带系统的稳定性很大程度上会影响河湖生态系统的健康[5]。由于环境的复杂多变性,在对退化湖泊进行生态修复时,水陆交错带植物群落的人工恢复往往难度较大,虽然众多学者开展了有关研究,但对浅水湖泊水陆交错带植物群落和环境因子的相互关系研究较少。

为了解退化浅水湖泊水陆交错带环境特征,明确环境因子对水陆交错带植物群落的影响规律,本文以巢湖流域典型浅水湖泊黄陂湖为研究区,通过植物多样性调查及环境检测,研究明确黄陂湖水陆交错带的植物群落状态,比较水环境因子和土壤环境因子对水陆交错带植物群落的影响异同,探索影响水陆交错带植被恢复的主要因素,以期未来对浅水湖泊生态修复工程提供相应的理论指导。

1 研究区概况

黄陂湖位于安徽省合肥市庐江县城东南,湖区东西长约8.8 km,南北长约2.4 km,流域面积约598 km2,是典型的潜水型淡水湖。具体研究区位见图1。黄陂湖湖区西达庐江县鱼苗场,东至缺口大桥,北岸夏家庄处湖岸伸向湖心,湖底高程6.60~7.10 m,属于内陆浅水湖泊。入湖河流包括县河、扁担河、黄泥河、黄屯河等,下游经兆河入巢湖。20世纪70年代,黄陂湖地区进行了大面积的围湖造田及承包养殖活动,造成水土流失、湖区淤积等导致黄陂湖水面严重萎缩,未被围湖养殖的水面积从48.1 km2减少到3.63 km2,使得黄陂湖生态功能丧失殆尽。近年来,为了保护河湖生态环境,修复流域生态系统,合肥市为全面推进环巢湖流域治理工作,进行了巢湖周边湖泊退圩还湖、退耕还湖工程,将黄陂湖20世纪90年代以来围垦的水产养殖场和沿湖小圩全部还湖,修复湿地生态系统。

图1 研究区位图

2 研究方法

2.1 采样点布设及采样方法

2.1.1采样点布设

由于湖区土地利用、入湖河流上游情况不尽相同,根据初步查勘情况,湖区水环境及植被情况有较大差异。因此,根据土地利用类型和入湖河流情况将湖区分为5个片区,编号分别为A、B、C、D、E,不同片区概况见表1。

表1 湖区分片区特征及采样情况表

根据湖区水陆交错带分布情况对植被情况进行样方采样,样方布设尽量均匀沿湖岸带分布,若遇到优势种群落则增加样点,共布设植物采样点138个。植物样方调查范围及采样点布设见图2。另外,为了研究环境因子对植物群落的影响,根据现场情况选择一定植物样方对其土壤及水质情况进行现场采样,共布设土壤及水质采样点18个。

图2 植物样方调查范围及采样点布设图

2.1.2采样方法

在湖区水陆交错带进行植物样方调查,其中乔木样方设置10 m×10 m(长×宽),灌木样方设置2 m×2 m(长×宽),草本样方设置1 m×1 m(长×宽)。记录样方中植物种类、盖度、周边环境情况等。

水质采样采用有机玻璃采水器,采集植物样方附近水样并带回实验室分析,依据GB 3838-2002《地表水环境质量标准》并结合项目区实际情况,确定检测指标包括:pH值、水温(Temp.)、溶解氧(DO)、电导率(EC)、透明度(Trans.)、总氮(TN)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)及化学需氧量(COD)。土壤样品采集利用彼得逊采泥器抓取水底表层底泥,用专用密封袋密封、包装、冷藏,经风干后进行实验室成分分析。参考GB 15618-2008《土壤环境质量标准》并结合项目区实际污染物情况,确定黄陂湖区域水陆交错带土壤环境检测指标包括:pH值、全盐量(TM)、全氮(TN)、全磷(TP)、全钾(TK)、砷(As)、汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铜(Cu)、锌(Zn)。

2.2 数据处理

2.2.1植物多样性计算

根据植物样方数据计算Shannon-Wiener指数、Simpson指数及Pielou均匀度指数,计算公式如下:

Shannon-Wiener多样性指数:

(1)

Simpson多样性指数:

(2)

Pielou均匀度指数:

(3)

式中:S为样地内出现的物种数;Pi为样方内第i个物种的多度比例。

2.2.2Pearson相关分析

Pearson关系数是计算两组变量之间线性相关的参数,通过变量的协方差计算变量之间的相关关系。Pearson相关系数r以下式计算:

(4)

式中:xi和yi分别为两组变量的第i对观测值,n为成对观测的数量。r的计算结果介于[-1,1],若r>0,则两组变量成正相关;若r<0,则两组变量成负相关。

Pearson相关系数r的显著性检验采用t检验:

(5)

2.2.3PCA分析

PCA分析(principal component analysis)也被称为主分量分析,于1954年由Goodall引入植被分析,由于其属于低维空间排列样方而包含了大多数数据信息的多元排序方法,因此受到不少学者的采用。其过程即为将样方或植物种排列在一定的空间,使得排序轴能够反映一定的生态梯度,从而能够解释植被或植物种的分布与环境因子的关系,可以揭示植被—环境间的生态关系[6]。PCA分析过程包括数据的标准化、属性间内积矩阵的计算、内积矩阵的特征根计算、特征根对应的特征向量计算、排序坐标矩阵计算及属性的负荷量计算。

以上数据分析过程及作图通过开源软件R(4.0.3版本)完成。

3 研究结果

3.1 黄陂湖水陆交错带植物特征

3.1.1黄陂湖水陆交错带植物组成

根据调查数据,黄陂湖水陆交错带范围内植物共统计到70科181属218种。其中蕨类植物2科2属2种,裸子植物5科8属9种,被子植物63科171属207种。

(1) 蕨类植物

黄陂湖水陆交错带范围内蕨类植物种类较少,仅2科2属2种,分别为节节草(Equisetumramosissimum)和井栏边草(Pterismultifida)。其中节节草是黄陂湖比较常见的蕨类植物。

(2) 裸子植物

黄陂湖水陆交错带范围内裸子植物种类数量不多,为5科8属9种,分别为银杏(Ginkgobiloba)、侧柏(Platycladusorientalis)、刺柏(Juniperusformosana)、雪松(Cedrusdeodara)、白皮松(Pinusbungeana)、马尾松(Pinusmassoniana)、杉木(Cunninghamialanceolata)、水杉(Metasequoiaglyptostroboides)和红豆杉(Taxuschinensis)。其中银杏、马尾松是黄陂湖相对常见的裸子植物

(3) 被子植物

黄陂湖水陆交错带范围内被子植物种类数量比较丰富,其中单子叶植物9科30属32种,双子叶植物56科143属177种。

从植物种类上看,黄陂湖双子叶植物种类较多,占种类总数的80.09%。双子叶植物中木本植物种类明显少于草本植物,受人工干扰影响,常见的木本双子叶植物多为行道树种,包括樟(Cinnamomumcamphora)、意杨(Populuscanadensis)、广玉兰(Magnoliagrandiflora)、构树(Broussonetiapapyrifera)、乌桕(Sapiumsebiferum)等。草本双子叶植物种类数量非常丰富,优势科为菊科(26种)、蔷薇科(19种)和豆科(15种),均为黄陂湖重要的建群科。

黄陂湖的单子叶植物种类相较双子叶植物种类数量较少,但其种群数还是比较丰富,所含种类数量最多的科为禾本科,有19属20种。比较常见的双子叶植物包括芦苇(Phragmitesaustralis)、香蒲(Typhaorientalis)、狗牙根(Cynodondactylon)、菵草(Beckmanniasyzigachne)等。

3.1.2黄陂湖水陆交错带优势种群落及分布特征

根据表2结果显示,黄陂湖水陆交错带优势植被群落有喜旱莲子草群丛、芦苇群丛、菰群丛、香蒲群丛、莲群丛、节节草群丛、益母草群丛、齿果酸模群丛等。就植物科数来说,5个片区排列顺序为C片区>D片区>B片区>E片区>A片区;就植物属数来说,5个片区排列情况为C片区>B片区>D片区>E片区>A片区;就植物种数来说,呈C片区>B片区>D片区>E片区>A片区规律。总体来说湖区植物种分布呈现多数种属于少数科,少数科属于多数种的规律。

表2 不同片区植物分布特征表

3.1.3黄陂湖水陆交错带植物区系特征

根据吴钲镒《种子植物分布区类型及起源和分化》记载[7],中国种子植物现有记录的属3116属,分属于15个大类型31个变型;根据调查统计,黄陂湖现有种子植物181属,占中国种子植物现有属的5.81%,按照吴钲镒《中国种子植物属的分布区类型》[8]进行划分,除中亚分布类型外,15个大分布类型在黄陂湖均有分布。

种子植物根据吴征镒植物地理成分对所有属进行分类分析,依据各个类型及变型的性质,将它们归并为世界分布、热带分布、温带分布和中国特有四大类。

黄陂湖共有各类种子植物181属,种子植物属分布区类型见表3。就分布区类型数量看,世界广布型32属,占种子植物总属数的17.68%,此类型主要以草本为主,这和草本植物更易传播、生活周期短、更易适应新的环境有关。在黄陂湖主要有:苍耳属、车前属、繁缕属、飞蓬属、鬼针草属等;热带分布型47属,占种子植物总属数的25.97%,主要为:白茅属、稗属、大青属、稻属、冬青属、狗尾草属等;温带分布型98属,占种子植物总属数的54.14%,主要有:胡萝卜属、胡颓子属、黄杨属、蓟属、卷耳属等;中国特有属有4个,占总种子植物总属数的2.21%。分别为:杉木属、水杉属、银杏属、枳属。

表3 种子植物属分布区类型表

3.2 植物群落多样性特征及其影响因素

3.2.1不同片区群落多样性特征

不同湖区植物多样性指数见图3。Shannon-Wiener多样性指数、Simpson指数和植被盖度在湖区水陆交错带5个片区存在显著性差异。就Shannon-Wiener多样性来说,C片区多样性显著性多于其他4个片区,其他4个片区无显著性差异。就Simpson多样性指数来说,C片区植物多样性显著多于A、B、D片区。就Pielou均匀度指数来说,5个湖区均值呈现出C片区>B片区>E片区>D片区>A片区的特征,但无显著性差异。就植被盖度来说,湖区水陆交错带不同片区间呈现出和Shannon-Wiener指数一致的特征。

图3 不同湖区植物多样性指数图

就不同湖区来说,其中C片区植物多样性明显高于其他片区。根据现场调查情况,C片区无较大规模入湖河流,受人工扰动情况较少,同时调查时湖区处于低水位,水陆交错带范围有所扩大,靠近水面范围内土壤水分含量高,许多先锋种如节节草、益母草、水蓼等种群在这一范围内大量生长。总体而言,C片区内植物总体体现出生物量较大,物种丰富的特点。A片区有县河、马坝河2条入湖河流,根据现场调查情况,这两条河流均属于V类-劣V类水,污染较为严重,同时由于现场施工原因,植物群落受扰动较大,生物多样性和植被盖度均较低。

3.2.2不同群落环境特征

植物生长状况与环境因子息息相关,为了进一步探索环境因子之间的交互关系,对水陆交错带环境因子做配对Pearson相关分析。水陆交错带位于陆地环境与水环境之间的过渡带,土壤和水体之间能量和物质交换剧烈[9]。因此,分别对土壤环境和水环境进行相关分析。

土壤环境因子分析并排序的结果见图4。由图4可知,呈显著性正相关的配对因子有pH-Ni、Zn-Ni、pH-Cr、Cr-Ni、Cu-TP,其中Cu-TP相关性最高,达到0.628,其次是Zn-Ni(0.62)及Cr-Ni(0.588)。无显著性负相关配对因子。可以看出,pH和大部分重金属指标均具有相关关系,这说明水体中pH变化可能和湖区上游的矿物开采活动有关。根据相关资料,入湖河流失曹河上游存在大量的矿产开采活动,产生了大量的酸性废水和重金属离子污染。同时,重金属离子的相关性排序结果说明了在土壤中重金属离子较为活跃,受氢离子浓度、土壤营养元素的浓度影响较大。根据相关性分析结果,pH、TP等常规性土壤环境因子可在一定程度上反应土壤中重金属离子的浓度情况。

图4 土壤环境指标Pearson相关矩阵图

水环境因子配对相关性分析见图5。由图5可知,排序后的各水环境因子相关指数普遍大于土壤各因子间的相关系数,其中DO-pH之间相关系数达到了0.939,同时呈极显著正相关,其次为pH-EC(0.774)、DO-EC(0.752)及COD-temp.(0.756)。在负相关因子中,负相关指数最高的因子对为COD-Trans.,相关性指数达到-0.813,同时呈极显著相关。其次为COD-pH(-0.765)、COD-pH(-0.765)及temp.-EC(-0.727),均呈显著性负相关。根据相关性分析结果表明:由于水体中水的电离作用使得离子间交换活动剧烈,环境指标互相影响程度较高,从而导致水环境因子间相关性指数明显高于土壤环境因子。

图5 水环境指标Pearson相关矩阵图

3.2.3群落多样性与环境因子的关系

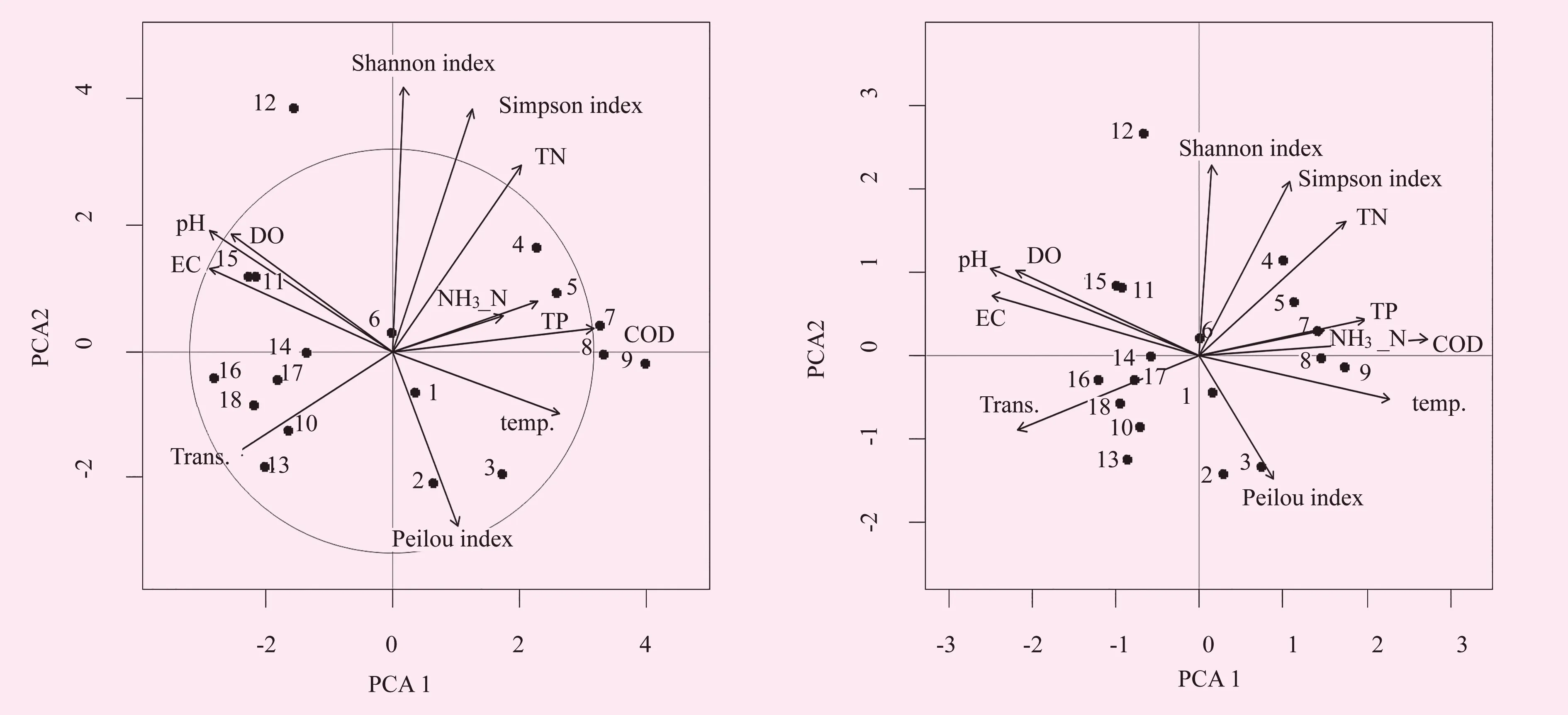

环境对植物生长有着重要的作用,同时植物群落的生长、繁殖等过程也能反作用于环境。例如调节环境的小气候、改变微地形、改善土壤肥力等。PCA分析可在低维空间排列植物样方,同时最大可能的包含了大多数数据信息,可以反应植物多样性指数与环境因子之间的关系。由于水陆交错带连接了土壤环境和水环境。因此以生物多样性指数为响应变量,分别以土壤环境因子和水环境因子为解释变量,以多元统计方式进行指标解释度提取结果见表4。结果表明:以水环境因子为解释变量进行分析时,前两轴能够解释的方差比例达到79%,远高于以土壤环境因子为解释变量时能够解释的方差比例,因此,应以水环境因子为解释变量进一步进行PCA排序。

表4 环境因子及植物多样性指数PCA排序结果表

PCA排序结果见图6。由图6可知,TN和pH指标箭头长度大于平衡贡献圆半径,表明这2种水环境因子对排序空间的贡献大于其他因子。说明了在黄陂湖水陆交错带,TN和pH因子是影响植物多样性的最重要因子。由图6可以看出,根据水环境因子的梯度变化,样方基本可以分成4组,第1组位于高均匀度指数及水温环境、低多样性指数、低DO环境,全部位于A片区;第2组位于高TP、COD、TN含量,低透明度、低氧含量等污染性较高环境下,全部位于B片区;第3组位于高pH、EC、DO,低水温区域,位于C片区和E片区;第4组位于高透明度、低TP、COD、TN环境,位于C、D、E片区。显示出黄陂湖北半湖(A片区和B片区)污染较为严重,而南半湖(C片区、D片区及E片区)污染程度较小。PCA排序的结果和黄陂湖分区基本相关,表明在以入湖河流为主要差异的湖面分区中,由于水环境中水质指标的较大差异,使得植物多样性也产生了较大变化。

图6 水环境因子和植物多样性系数PCA双序图

4 讨 论

水陆交错带即河湖水体的“消落带”,相关研究已成为恢复生态学的研究热点[10]。由于水陆交错带能量物质交换频繁,因此这一区域的生物多样性也较其他区域高。根据王金霞等[11]在巢湖流域的植物调查研究,巢湖流域水生植物Shannon-Wiener指数介于0.915~2.174之间,低于本研究的有关结果。同时,本研究得到黄陂湖现有种子植物属占中国种子植物现有属的5.81%,表明了水陆交错带植物多样性要高于水生植物的生物多样性[12],但植物种多为豆科、禾本科等先锋物种,表现出多数科属于少数种,少数种属于多数科的分布特征。

根据湖区以入湖河流为主要差异的分区调查结果,黄陂湖不同湖区生物多样性和水环境特征均受入湖河流影响较大,尽管不同片区退圩前土地利用性质较为近似,但由于入湖河流的影响,引起水环境、土壤状况均出现较大差异,导致植物群落产生差异,这和李中强等[13]的研究结论一致。田玉清等[13]在河西走廊的研究发现,水生植物群落类型及多样性主要受水温、海拔、经纬度、盐度及溶解性固体总量影响并呈显著性相关,表明了水环境差异可以较大程度的影响植物多样性指数。而在本研究中,PCA分析结果显示浅水湖泊水陆交错带植物多样性同样受水环境影响较为强烈,因此,入湖河流的污染情况可以在很大程度上决定湖区水陆交错带植物组成,从而进一步影响生态修复工程的实施效果。

在水环境因子对植物群落多样性指数的影响方面,李静等[15]的结果表明COD和水位是影响植物群落分布的关键环境因子,其研究结论和本研究结果稍有差异。本研究表明TN和pH对植物多样性的影响大于其他环境因子,主要原因可能是研究区域不同,李静等的研究区域位于高山湖泊,受污染情况较轻,而本研究中黄陂湖受污染情况较为严重,高污染负荷使得影响植物群落特征的最主要环境因子发生改变。

5 结 论

(1) 浅水湖泊水陆交错带植物多样性较高,目前黄陂湖水陆交错带植被群落呈现演替先锋阶段;

(2) 土壤中重金属指标大多和pH呈相关关系,在本流域水环境检测中可以考虑利用pH初步了解土壤重金属情况;

(3) 水环境因子和植物群落多样性的相关性更为密切,其中多样性和水环境中N含量呈正相关,均匀度指数和温度呈正相关;

(4) 黄陂湖南半湖和北半湖污染程度存在较大差异,入湖河流污染是黄陂湖的主要污染源;

(5) 人工扰动对植被群落构建的影响要大于退圩前养殖活动的影响,在对潜水湖泊进行生态修复时要考虑湖区环境差异,构建差异性群落,提高生态修复工程的实施效率。