“社会-空间”双重混合型住区模式研究

——以旧金山Hunters View住区为例

2021-05-17

(南京工业大学建筑学院,江苏南京 211800)

自20世纪80年代以来,我国开始实行土地和住房市场化,由于住房政策以及居民收入差距逐渐拉大,不同经济水平和社会地位的居民在住房选择上趋于同类相聚,其区位与住房环境体现了极大差异化[1]。相互隔离和不均等的资源配置加剧了不同阶层之间的矛盾与冲突,社会网络遭到破坏,不利于城市的健康发展。另一方面,在现代城市规划理论的指导下,功能分区思想对城市建设产生了重要的影响。

大面积单一功能开发成为建设的主体模式,大量的单一功能住区在城市中蔓延,与商业、办公等功能分离。这种模式给城市带来了诸多负面影响,例如城市资源配置不合理、土地利用粗放、居民交通混合日益得到重视,混合型住区理论经过几十年的发展和实践,在现代住区规划设计中的地位越来越重要,是一种促进社会融合和提升住区品质的有效途径。

1 混合型住区的双重内涵

住区是城市最基本的构成元素,其不仅是简单的建筑组合,还承载着人们交往形成的社会关系网络,同时兼具社会系统与物质空间的特征[2]。混合型住区包含社会和空间双重内涵,一种是不同社会人群的混合,即不同文化背景、收入水平、年龄的居民混合居住在同一区域[3];另一种是空间方面的混合,主要体现在功能构成上。住区内的功能混合强调居住与商业、办公、服务等人们日常生活的基本功能要素混合建设,在一定范围内满足居民多样需求。社会混合和空间混合处于不同的目标导向,社会混合的目标在于消除社会隔离带来的负面效应,促进社会融合;空间混合的目标是解决城市交通问题,提供生活便利,增加住区活力。空间混合是社会混合的支撑,在住区内布置一些其他功能,创造多样化的社区空间,提供活动与交往的场所,促进邻里之间的社会网络形成。社会混合是空间混合的理想状态,只有达到社会混合时,才可以真正实现住区的健康发展。

2 旧金山Hunters View住区案例研究

2.1 项目背景

Hunters View住区位于美国旧金山,于1956年作为临时劳动力住房而建造。2000年,该地块的267个公共住房单元已经严重破旧,无法修复。面对日益恶化的建筑、切断邻里关系的街道网络以及各种社会问题,旧金山房屋管理局于2005年开展振兴工作,目标是创建充满活力的、包容的、混合收入的社区,从“社会”与“空间”两个层面改善现有居民和周围社区的生活质量。

2.2 社会混合策略

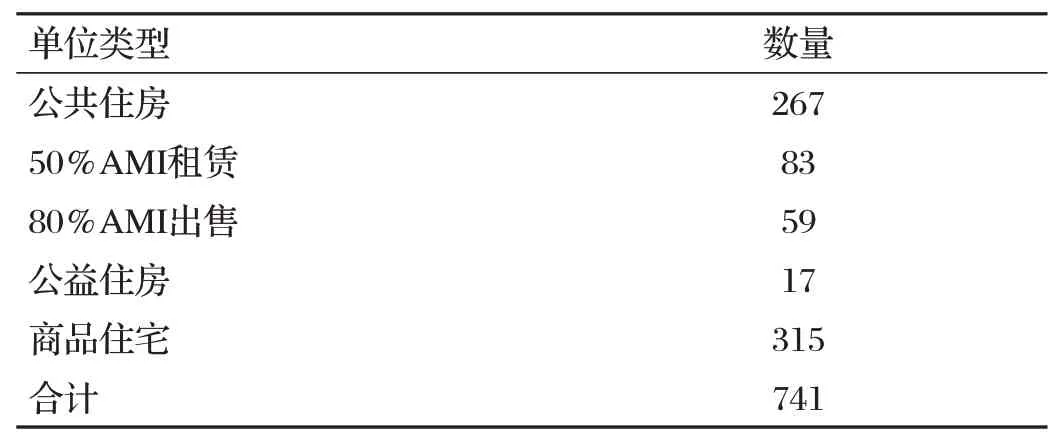

(1)住房类型混合开发。Hunters View住区原先拥有约431位居民,人口构成复杂,平均家庭年收入1.620 7万美元,且只有20%的户主处于就业状态。为促进社会各阶层融合,该住区的设计原则是整合组成社区的各种类型住房进行混合建设。为中低收入人群提供公共住房的同时,建设一定比例的市场化租赁住宅以及商品住宅。新住区将容纳2 000名不同收入水平的居民。新住区规划形成741个新住宅单元组合的混合收入社区,类型组合如表1所示。

表1 不同住房类型组合 单位:个

(2)公众参与。为了切实提供给居民高质量的生活,该计划的核心宗旨是公众参与。社区和居民自项目启动以来一直参与各个环节,每月举行居民会议,每次会议主题都集中在五个方面,包括项目设计、搬迁计划、运营管理、环境利益与社区利益。政府联合学校为高中生实施了青年学习计划,通过培训予以专业的指导,鼓励学生参与社区空间和公园的规划设计。通过切实了解不同社会人群的生活需求,为建设混合住区提供基础,在社区振兴中营造了社区认同,促进社区融合。

2.3 空间混合策略

(1)小尺度街区与密路网。典型的旧金山街区沿街道临街宽度为8 m,深度为30 m或更深。设计将Hunters View住区划分成了18个小街区,控制在一种人性化的尺度。这些小街区为街道和小径提供了多样化的网络,并为不同收入水平居民和建筑类型的混合提供了机会。旧金山的街道网格连续且正交,与地形无关。Hunters View住区规划在中点路的方向上创建了一个具有常规大小的旧金山街区的新街道网格。高密度的林荫街道以及连续的人行道,鼓励步行和非机动车出行,尽可能提高场地的开发能力并增强居民的安全性。网格状路网的形成提高了住区的开放性,加强与周围社区的联系,消除住区与城市空间的隔离。

(2)混合功能利用。在Hunters View住区中,强调“功能混合”概念,社区配套设施和住宅在空间上混合分布,满足居民的日常生活需求,同时创造了部分就业机会,带动社区经济发展。社区功能包括595 m2的邻里零售空间,分散在3~5个不同的街区,提高居民生活便利化程度;2 007 m2的社区服务空间,其中包括管理办公室、儿童保育中心和老年中心,围绕社区的公共空间分布;在社区不同位置的3个总面积为5 416 m2的公园空间和每个街区的小型公共活动场地,为居民休闲游憩提供场所。

(3)多层次开放空间体系。安全、活力和吸引人的开放空间是混合社区成功的关键。在新Hunters View住区中,有3个大型公园作为公共集聚场地;每个街区都设有微型公园,由周围的房屋围合而成,包括成人休闲区和儿童游乐区;在短步行距离内提供小规模的户外空间;每个单元保证至少7.4 m2规模的庭院空间,包括露台、屋顶平台、前院等,仅供紧邻住宅单元的居民使用。这些空间由绿树成荫的街道连接在一起,形成了多层次的空间体系,场所和街道景观元素共同构成了鼓励居民户外活动和社交互动的网络。

(4)住宅建筑差异化设计。本次规划已明确在该地块实现不同社会群体混合居住的目标,因此在落实具体建筑设计时,也追求与多阶层混居状态相适应的设计,即“住宅差异化”[4]。住宅建筑的设计鼓励类型、规模以及风格的多样性,包括小的排屋建筑和由走廊连接的较大规模的建筑。排屋建筑反映出旧金山典型的狭窄地块模式,与走廊连接型建筑相比,在街道上的入口更多,适宜在此次创建的步行友好性住区中使用。

3 借鉴与启示

3.1 不同阶层人群混居,促进社会融合

混合型住区采用阶层混居的模式,形成异质性居民结构[5]。中高收入阶层可以为低收入阶层提供一些服务业就业岗位以及共享高质量的服务设施与居住环境的机会,有利于未来的阶层流动。为了支撑人群混合,住区内的住房应采用多元化的所有权类型,满足不同类型人群对于住房的差异化需求。鼓励不同背景、家庭与年龄的居民共同居住在同一邻里,相互交流,有助于社会网络的形成和保持。同时,应倡导公众参与住区规划与管理,深入了解不同阶层人群的需求,提高混合型社区的合理性与包容性。

3.2 友好住区结构,提高空间开放性

混合型住区应采用“大开放、小封闭”的布局结构,使住区与城市形成互动关系。“大开放”强调与周围建立便捷的通道,使住区与城市资源共享,将居民生活渗入城市网络中。“小封闭”是指将住区划分成数个小单元,对外向街道开放,形成良好的街道氛围,对内保障居民对私密性的需求,进行小范围的深度社交,有利于产生归属感。友好的街道网络和适宜的街区尺度是支撑混合型住区的骨架。在住宅街道形式的选择上,有研究表明,网格状的街道路径的选择更多,开放性更强。街区尺度直接影响混合型住区的功能布局。街区的规模越小,越有利于功能配套设施的均质分布,非居住功能与开放空间向居住空间的渗透强度越大[6]。

3.3 多样建筑功能混合,增强社区活力

功能混合是混合型住区建设中的核心环节。目前,一般混合型住区内主要以居住、零售等功能为主,通过混合布置,在居民步行可达的距离中提供多样性便利设施。在未来规划中,文化、体育、娱乐等功能都有潜力与住区的规划结构和建筑布局紧密联系[7]。这不仅有助于在可步行范围内形成多元化就业环境和便捷生活服务条件,增加居民生活、购物、休闲等各类活动方式,满足居民不同层次的物质与生活需求,同时也容易吸引外来消费人群,提升住区的经济效益与活力,增强邻里关系,有利于营造优质的生活住区。

3.4 丰富空间类型组合,提升形态混合

在混合型住区建设过程中,通过增加住区内的建筑类型实现居民与空间肌理的混合。为了更好地促进居住人群的多元性,可以设计多种类型的住宅建筑,采用群体组合、高度和色彩更为丰富的建筑三维空间,构建多层次街区结构,增强居住单元的可识别性。另一个关键层面就是承载居民生活与邻里交往的开放空间体系。混居模式虽然在物质上实现了融合,但居民之间仅存在浅层交往,需要通过开放空间为社会融合提供场所。混合型住区应构建多层次开放空间,逐步形成社区凝聚力。

4 结语

社会与空间双重混合是实现住区可持续发展的重要途径。在城镇化过程中人口结构趋于多元化,人群混合居住有利于消除社会隔离等负面效应。同时,为了更好地促进邻里交往,应注重物质空间规划,通过街区结构人性化、功能混合等手段为居民提供良好的生活环境,提供活动交流的场所,增强住区活力,实现真正的社会融合。