水稻抗纹枯病接种鉴定方法评价

2021-05-16黎瑞莹刘传佳陈佳琪欧阳林娟李炜星贺浩华朱昌兰孙晓棠

贺 宏,黎瑞莹,刘传佳,陈佳琪,欧阳林娟,李炜星,贺浩华,朱昌兰,孙晓棠

(江西农业大学作物生理生态与遗传育种教育部重点实验室,江西南昌 330045)

【研究意义】水稻纹枯病是由立枯丝核菌(Rhizoctonia solani)侵染引起的一种世界性水稻病害[1]。培育和种植抗病水稻品种是防治水稻纹枯病最经济有效的措施之一,而抗源的鉴定筛选与评价又是选育抗病良种的前提和关键。【前人研究进展】水稻纹枯病的抗性鉴定易受环境中温度、湿度及水稻株高和生育期等的影响[2-7]。近年来,纹枯病的接种鉴定在国内外已得到广泛研究,研发了多种鉴定方法[8-13]。国内公益性行业科研专项“三大作物纹枯病综合防控技术研究与示范”推荐了2种接种鉴定方法,2007)[9,13]:苗期雾室法和成株期田间嵌入法;Jia等[10]在riceprotocols书中推荐了5种,包括离体叶片法、苗期微室法、苗期Parafilm小袋法、成株期雾室法和成株期铝箔包裹法。在实际应用中,国内主要采用田间成株期嵌入法[2,14-22];国外则主要采用田间成株期谷壳散布法[3,18,23-24]。【本研究切入点】不同学者在水稻抗纹枯病鉴定和遗传研究中采用不同的接种鉴定方法,这不仅不利于不同研究结果间的横向比较,也降低育种界对这些研究结果的认同度。本研究以已知抗、感差异明显的8个水稻品种为试验材料,综合评价了前人研发的8种水稻抗纹枯病接种鉴定方法,旨在确定最为简便、高效、准确、客观的抗纹枯病鉴定技术方法,为抗病种质资源挖掘和抗病遗传育种研究提供依据。【拟解决的关键问题】水稻纹枯病的抗性鉴定易受环境温度、湿度及水稻株高和生育期等的影响,筛选适宜大规模水稻抗性鉴定和遗传分析的接种鉴定方法至关重要。

1 材料与方法

1.1 试验材料

已知对纹枯病抗、感差异明显的8个水稻品种用于抗纹枯病接种鉴定方法的评价。其中C418、Jas‐mine85、特青和明恢63属于公认的相对抗纹枯病的品种[25-26],武育粳3号、日本晴、珍汕97、Lemont为相对感病的品种[13-14,25,27]。抗性级别由高到低依次为C418、Jasmine85、特青、武育粳3号和Lemont[28]。

供试水稻纹枯病菌为立枯丝核菌(Rhizoctonia solani)AG-1-IA菌株GD118,属强致病力菌株[28],由华南农业大学提供。

1.2 接种物的培养

在无菌条件下,将纹枯病菌接种在PDA培养基上,倒置放入28 ℃恒温培养箱中培养2~3 d,待培养基表面长满白色菌丝后备用。

带菌0.8 mm牙签[9]:将木质牙签剪成0.8~1.0 cm长,均匀地铺在培养皿底部,加入适量PDA培养液,液面高度刚好淹没牙签,灭菌后接种新鲜接种体,培养5~7 d,待菌丝密集地布满培养基时用于接种。

带菌稻谷[28]:将稻谷、稻壳按1∶2混合后放在盆里加清水浸泡1~2 d,每天早、中、晚3次更换清水后,分装到组培瓶中,稻谷装量为组培瓶的1∕2~2∕3,121 ℃灭菌2 h,灭菌3次。接菌后光照培养箱中培养5~7 d后备用。

1.3 接种鉴定方法

1.3.1 离体叶片法 按Jia等[10]方法,在水稻分蘖末期,每个品种取4株水稻,剪倒2叶中间段16 cm长置托盘中,托盘内放置用无菌水浸润的滤纸。将直径7 mm的新鲜菌丝块放在叶片背轴面中部附近,24 ℃保湿培养。72 h后进行病情调查,测量最远病斑间的长度(cm)。

1.3.2 苗期微室法 水稻种子浸种催芽后,选择芽长一致的种子点播到直径13 cm的塑料盆中。待各大部分秧苗长至2~3叶时,间苗保留3株。参考Jia等[10]方法,控制温室温度约为28 ℃,湿度为90%左右,接种后5~7 d,以测量的病斑高度(LH),最高病斑高度到土壤表面的距离)与植株高度(pH),植株最高处到土壤表面的距离)作为病情指标,计算相对病级(DR)=(病斑高度∕株高)×9级[29],用DR表示植株发病情况,每个编号测量3~5株,以4次生物学重复的平均值代表该株系的抗病水平。

1.3.3 苗期雾室法 参考王子斌等[13]方法,于水稻4~5叶期接种,将接种稻苗移入雾室。接种后5~7 d,将育苗盘搬出雾室以阻止病情进一步的发展并进行病情调查。以3个单株的发病状况的平均值代表该株系的抗病性,最终以3次生物学重复的平均值代表该株系的抗病水平。其余同1.3.2。

1.3.4 苗期Parafilm小袋法 水稻种子浸种催芽播种方法同1.3.2。按Jia等[10]方法,于水稻4~5叶期,将直径7 mm的新鲜菌丝块嵌入封口膜做成的10 cm×2.5 cm的小袋内,围在倒2叶叶片中间。接种7~10 d后测量病斑长度(cm),以3株4次重复的平均值代表该株系的抗病水平。

1.3.5 成株期嵌入法 试验在江西农业大学试验基地进行,2年重复试验。每年5月15日播种,6月15日移栽,单本栽插。按22.5 cm×12.0 cm规格栽插,每品种分别栽植3行,每行10株,随机区组排列,重复3次。小区四周种植保护行2行,按常规管理,不专门针对病害施杀菌剂。参考Zuo等[14]方法,在水稻分蘖末期,7月15日)用镊子将8 mm带菌牙签嵌入倒3叶叶鞘内侧,此时该叶鞘不再伸长,接种后叶鞘抱茎状态基本未被改变。每品种接种中间一行的中间3株,每株接种3个主分蘖。始穗后30 d,进行病情调查。将接种单株中发病最严重的分蘖齐地割断,将每个株系的3个单株收集编号。按修改的Rush病级[9],以3个分蘖的发病平均值代表该株系的抗性级别,最终以3个田间重复的平均值代表该株系的抗病水平。

1.3.6 成株期谷壳散布法 试验在江西农业大学试验基地进行,于水稻分蘖末期,在每个单株的分蘖基部放置约5 g带菌稻谷,每品种接种中间一行的中间5株。其余同1.3.5。

1.3.7 成株期雾室法 试验在江西农业大学试验基地控温室进行。水稻苗移栽于直径13 cm的塑料盆中,每品种5盆,每盆1株,置网室水池培养。接种前1天搬入控温室中的雾室,雾室与苗期雾室相同,但高为2 m。按Jia等[10]方法,在水稻分蘖末期将直径7 mm的新鲜菌丝块贴于植株主分蘖基部,每株接种3个主分蘖。控制雾室内温度约为28 ℃,湿度为80%~90%。10 d后移出温室,继续在网室的水池中生长5 d后,再移回到雾室内保湿10 d后,进行病情调查。其余同1.3.5。

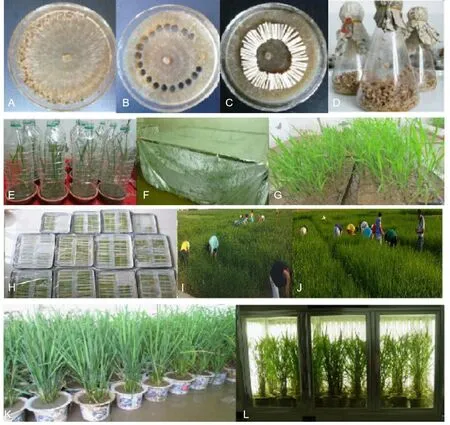

1.3.8 成株期铝箔包裹法 参考Park等[11]方法,在水稻分蘖末期将5 mm菌丝球嵌入倒3叶叶鞘内侧,接种后马上用铝箔纸包裹接种部位,每品种每株接种3个分蘖,共3株。温度控制在28 ℃左右,湿度90%左右。3 d后拆除铝箔,约18 d后待感病对照Lemont大多数植株感病时进行病情调查。其余同1.3.5(图1)。

1.4 数据统计分析

利用SPSS19进行各品种病级差异显著性单因素方差分析和LSD法多重比较。

1.5 抗性评价标准

水稻品种抗性评价标准按照陈夕军等[28]的方法划分,分为高抗(HR,DR≤1.5)、抗病(R,1.6<DR≤3.0)、中抗(MR,3.1<DR≤4.5)、中感(MS,4.6<DR≤6.0)、感病(S,6<DR≤7.5)、高感(HS,DR≥7.6),6个等级。

图1 水稻抗纹枯病鉴定的不同接种方法Fig.1 Different inoculation methods for identification of rice resistance to Sheath blight

2 结果与分析

2.1 接种后已知抗、感品种发病严重度

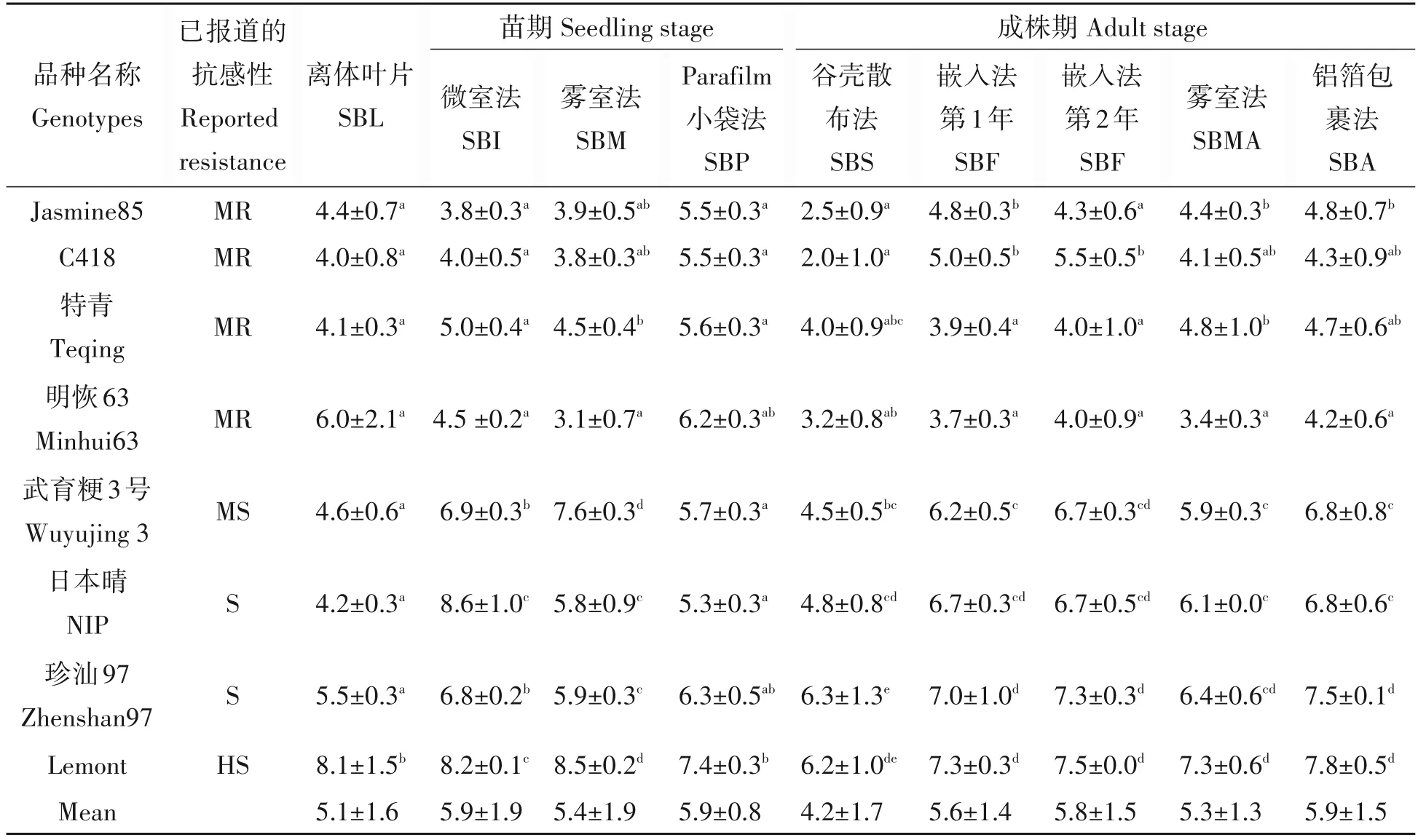

采用8种不同水稻抗纹枯病鉴定方法对8个已知抗、感纹枯病的水稻品种进行接种鉴定,发病情况见表1。由表1可知,各方法均能使所有水稻品种发病,但发病程度有较大差异,其中成株期田间谷壳散布法相对于其它方法发病较轻,平均病级为4.2,其它方法均达到5.0以上。

8种方法接种目前最常见的抗、感纹枯病对照品种Jasmine85和Lemont后,两者的病级差异都达到显著水平,但对其它6个已知抗、感水稻品种感病结果不一致。其中苗期微室法、苗期雾室法、成株期田间嵌入法、成株期雾室法和成株期铝箔包裹法接种后抗、感品种发病程度存在显著差异,能有效将抗病和感病品种区分开。而成株期田间谷壳散布法、离体叶片法和苗期Parafilm小袋法对大部分抗病和感病品种不存在显著差异,不能有效区分抗、感品种(图2)。

图2 不同接种鉴定方法水稻品种感纹枯病抗性状况Fig.2 Resistance to Sheath blight of rice varieties with different inoculation methods

2.2 不同鉴定方法的相关性分析

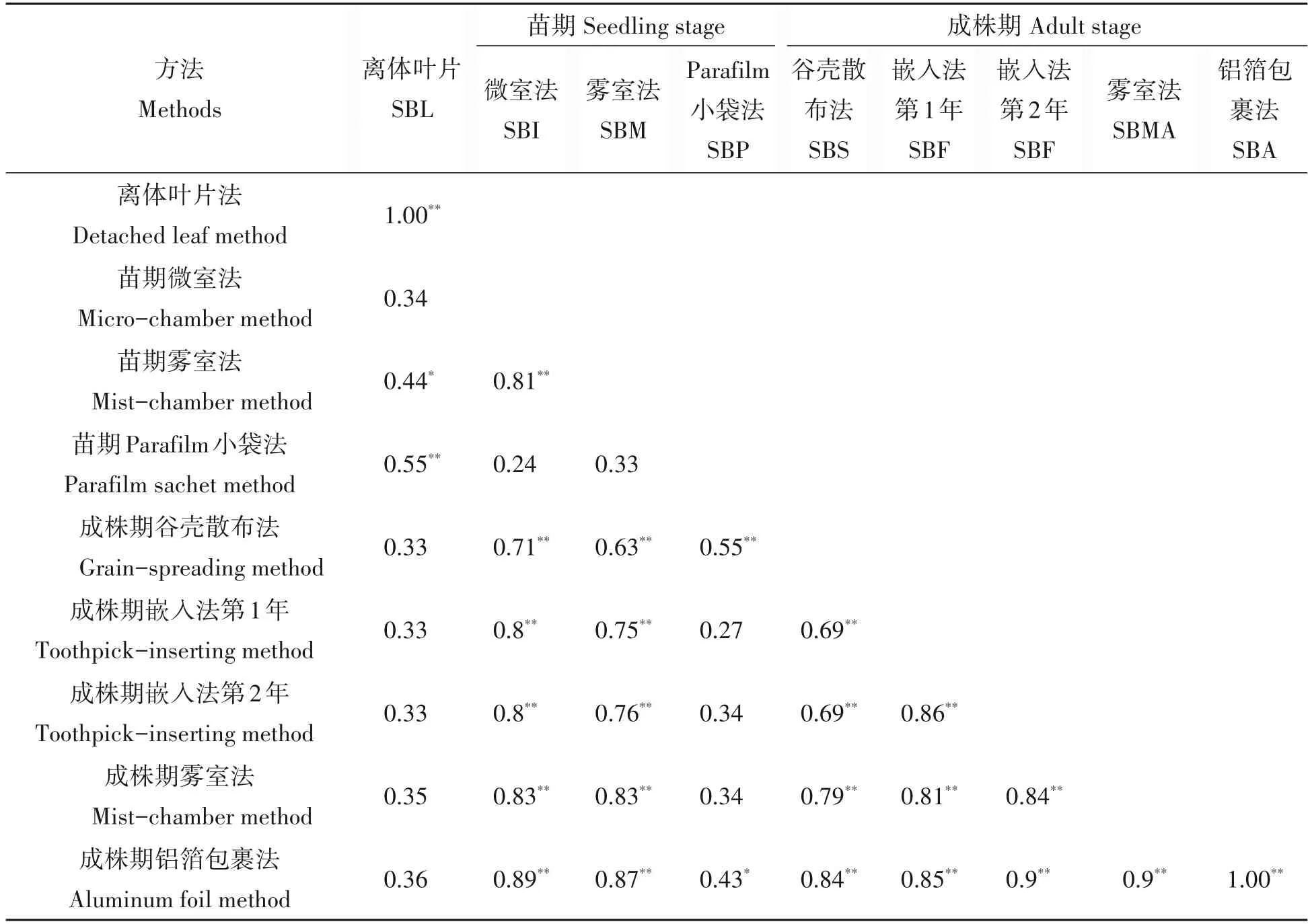

苗期微室法、苗期雾室法、成株期田间谷壳散布法、成株期田间嵌入法、成株期雾室法和成株期铝箔包裹法之间的相关性都达到极显著水平(P<0.01),离体叶片法和苗期Parafilm小袋法之间具有极显著的相关性,但和其它6种接种方法几乎不具有显著的相关性(表2)。

2.3 不同接种鉴定方法的综合评价

水稻纹枯病主要是叶鞘病害,离体叶片法虽然操作简单,但基于叶片部位接种的离体叶片法和Para‐film小袋法与其它6种接种方法都不具显著相关性,这2种方法不能真正的反应抗、感对照品种对纹枯病的抗性。因此,离体叶片法和Parafilm小袋法不适合水稻纹枯病的抗性鉴定。成株期谷壳散布法操作粗放,发病不一致且重复性较差,只适合前期大规模材料或品种抗病的初步筛选,但不适合表型鉴定等要求准确量化的抗病QTL定位研究。成株期雾室法和成株期铝箔包裹法虽然表型鉴定较准确,但操作繁琐,需要精确的控温、控湿和光照设备,因此也不适合大量材料或品种的表型抗性鉴定。

通过综合评价认为,苗期微室法、苗期雾室法、成株期田间嵌入法操作相对简单,接种后已知抗、感品种的感病程度差异显著,与多数方法具有显著相关性,适合大规模抗性筛选鉴定。建议可以采用苗期微室法或苗期雾室法进行抗病品种初筛,然后结合多次重复的成株期田间嵌入法进行复筛,对少量材料可以采用成株期雾室法或成株期铝箔包裹法最终确定材料抗性水平。

表1 8种接种方法处理后不同抗性水稻品种纹枯病发生相对病级(DR)Tab.1 The relative disease grade(DR)of sheath blight of rice varieties with different resistance after eight inoculation methods

表2 8种接种鉴定方法之间的相关性Tab.2 Correlation of eight different methods for the fungal inoculation and disease evaluation

3 讨论与结论

水稻纹枯病已经上升为我国水稻生产的主要病害,尽管全世界对水稻抗纹枯病的鉴定、研究已达十几万份材料,但至今未发现高抗或免疫品种。近几年,国内外围绕纹枯病的接种鉴定进行了广泛研究,先后提出成株期谷壳散布法、成株期注射法、成株期嵌入法、成株期雾室法、苗期雾室法、苗期微室法、成株期铝箔包裹法、苗期Parafilm小袋法和离体叶片法等。其中一些方法操作简易,如谷壳散布法操作粗放,发病不一致,重复性较差;成株期嵌入法最早由扬州大学潘学彪教授课题组提出,目前已被成功应用于水稻抗病QTL定位的群体抗性鉴定中。本研究也证明该方法可使植株充分发病,试验具有较好的重演性和可靠性。然而,成株期抗性鉴定易受环境(温湿度、光照等)、株高和水稻生育期等的影响,需要多年重复鉴定,且较精确的嵌入法接种鉴定工作量大,难以应用于劳动力昂贵地区的大规模接种鉴定试验。近几年提出的成株期雾室法和成株期铝箔包裹法虽然可以有效的控制环境温度和湿度,但操作较为繁琐,不适于大规模的接种鉴定试验。

为了弥补成株期抗性鉴定工作量大、易受环境温度和湿度影响等缺陷,研究者尝试过多种方法进行水稻抗纹枯病鉴定。离体叶片法便是其中一种[10],但水稻纹枯病主要是叶鞘病害,叶片的抗性不可能完全代表叶鞘的抗性。此外,器官离体后会激发一系列反应,防卫系统可能会被启动,代谢处于紊乱状态。因此,离体叶片法虽然操作简单,但抗性鉴定的结果参考价值有限。本研究也发现离体叶片与基于叶片接种的苗期Parafilm小袋法[10]具有相关性外,与其它接种方法都不具显著相关性,且不能区分已知抗、感品种。

苗期抗性鉴定早期是将水稻幼苗置于接近饱和的湿度下进行的,结果表明,菌丝体迅速包裹幼苗,导致幼苗腐烂死亡,据此认为水稻对纹枯病不存在品种间抗性差异。也有研究者认为,苗期抗性鉴定的结果与田间鉴定结果相关性低,最终放弃了苗期鉴定方法。2007年Jia等[12]提出了苗期微室接种鉴定方法,主要是采用2~3 L的透明塑料瓶,去除底部后罩在水稻幼苗上,创造一个适合水稻纹枯病菌生长和侵染的“微室”环境。“微室”内的相对空气湿度在80%左右,能有效鉴别品种间抗性,目前这一新方法已广泛用于水稻纹枯病抗病基因表达和QTL定位研究[18,31-32]。本研究结果也证明该方法能有效地降低环境和形态学因素的干扰影响,试验周期短,环境相对可控,结果具有较好的重复性和可靠性。苗期雾室接种鉴定法也是由潘学彪教授课题组提出[13],通过调节雾室的高度和室内温度来维持雾室内的湿度,构建了一个相对较大的保湿环境,能有效的鉴别品种间抗性差异。无论是苗期微室法还是苗期雾室法,影响抗性鉴定准确性的最重要因素是环境的湿度。温度相对较好控制,26~32 ℃均能使纹枯病有效发病,但相对湿度较难控制,湿度在80%以下,所有品种发病较轻,抗、感品种差异较小;湿度达到95%以上,所有品种又统统严重发病,只有湿度在85%~90%,品种才能较好的表现出不同的抗性。从湿度控制来说,微室法相比雾室法较易控制,微室法本身创造了一个小环境,外界环境对其影响较小。本研究进行雾室法接种时,湿度很难准确控制在85%~90%,经过多次调整雾室高度最终才能达到湿度要求。但是,一旦材料高度或密度变化,雾室的高度又需重新调整,湿度控制在85%左右是苗期接种鉴定方法成功的关健。

虽然水稻纹枯病苗期接种鉴定方法操作简单,结果具有重复性,但不能取代田间成株期抗性鉴定。因为不同水稻种子发芽、出苗及苗期生长势可能不同,这些因素导致的差异在苗期对鉴定结果可能具有明显的影响,长势好的水稻苗相对抗病,而弱苗相对感病,造成抗性结果的误判。但随着植株的生长,这些影响在成株期会减小或忽略不计。此外,有些品种苗期和成株期抗性可能并不一致。因此,苗期鉴定结果需要在成株期进行反复验证。

本研究以已知抗、感差异明显的8个水稻品种为试验材料,综合评价了离体叶片法、苗期微室法、苗期雾室法、苗期Parafilm小袋法、成株期谷壳散布法、成株期田间嵌入法、成株期雾室法和成株期铝箔包裹法,8种水稻抗纹枯病接种鉴定方法。其中苗期微室法、苗期雾室法和成株期田间嵌入法操作相对简单,接种后已知抗感、品种抗性差异显著,品种抗、感趋势基本一致,且3种方法之间的相关性均达极显著水平,适宜大规模水稻品种的抗性筛选鉴定。