显化科学方法的进阶式实验教学设计

——以“探究微小形变”教学片段为例

2021-05-14黄琪莉吴先球

黄琪莉 ,吴先球 ,2

1.华南师范大学物理与电信工程学院,广州 510006

2.华南师范大学物理学科基础课实验教学示范中心,广州510006

实验教学有利于学生掌握科学研究方法,在实验过程中学生需要进行归纳推理分析和解决问题,才能够对学生进行思维方法的训练[1]。古有“授人以鱼,不如授人以渔”,说明方法比知识更重要。同时,科学思维作为核心素养的要素之一[2],其培养离不开物理思维方法的建立。目前,通过实验教学显化科学方法成为培养科学思维的途径之一。因此,本文以“探究微小形变”教学片段为例,分析高中物理教材内容在该节呈现的物理方法,以实验探究为载体突破教学中的重、难点,挖掘转化思想的内涵,设计实验教学过程,提升学生的科学思维能力。

1 “探究微小形变”的教学地位分析

“探究微小形变”是新粤教版高中物理必修一第三章“弹力”一节前半部分内容,“弹力”一节的教学难点是“微小形变下弹力的有无”[3]。尽管学生在初中接触过形变的概念,但对微小量放大的思想感触不深,对转化法的认识不够。微小形变难以观察,因此,“弹力”重点内容之一为通过实验探究微小形变,理解任何物体受力后都能产生形变。

这一节具有承上启下的作用,一方面高中的“微小形变”教学是初中“形变”知识的延伸和拓展,通过对“微小形变”的理解,学生经历同化和顺应,完善已有的知识体系,逐渐认知到“形变”具有普遍性。另一方面,转化法是高中物理常见的思想方法之一,而“微小形变”是学生接触转化思想的第一个例子。因此,本节课的学习可以让学生领悟转化思维的奥妙,为后续扭秤实验等知识的学习和应用奠定基础。

2 教材内容和重、难点分析

2.1 教材内容编排

本节选自新粤教版必修第一册第三章第二节内容,教材在编排上首先以生活中的沙发、橡皮筋等常见物体的形变来说明形变在生活中随处可见。然后利用“观察与思考”栏目,通过观察受力与不受力状态下弹簧和橡皮泥形变情况的不同,介绍弹性形变与塑性形变的概念。再强调“任何物体受力时都会形变,只是形变有时明显,有时很微小”。最后,采用“光线放大”和“液柱高度变化放大”的方式放大微小形变,进一步强调微小放大的方法是物理学研究问题的一种重要方法。

2.2 重、难点分析

本节重点是通过实验等方法理解微小形变的概念,难点在于如何通过设计实验认识到微小形变。因此,本文的教学设计主要围绕探究实验设计教学过程,深化学生对微小形变的认识。在核心素养的指导下,培养学生的科学思维能力需要正确地引导学生学习科学研究方法。通过实验探究学习科学研究方法,从而建立正确的物理观念,培养合理的科学态度与价值观。科学方法往往体现在探索与发现知识之中,除非亲身经历这种探索的过程,否则很难发现其中的方法和关键,尤其是体会某些只能意会、难以言传的妙用之处[4]。通过进阶式的实验设计,逐步培养学生的思维能力和问题解决能力,让学生了解微小形变放大在生活中的应用,培养其STSE意识。

3 “探究微小形变”教学设计思路

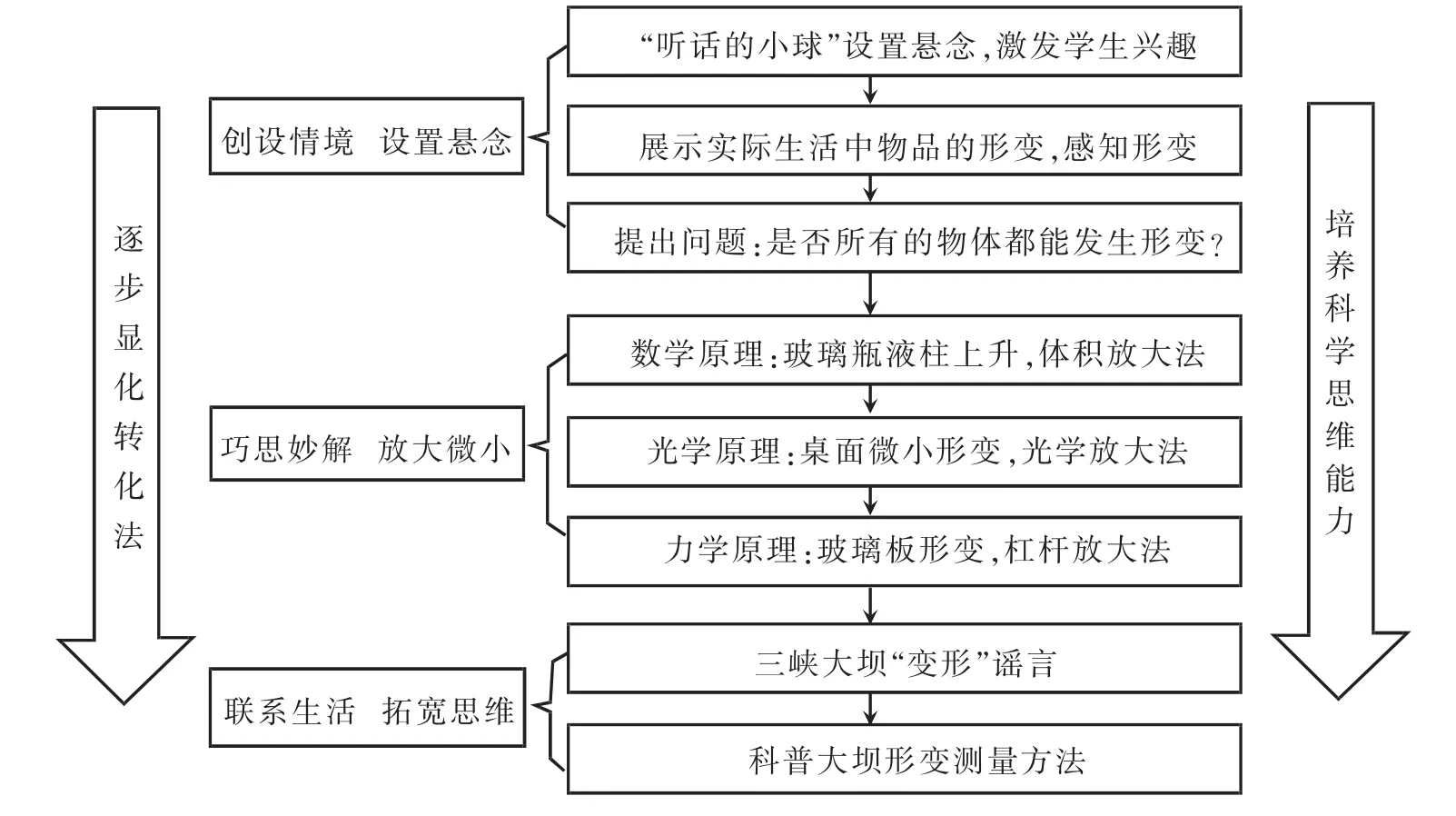

基于上述对教材内容的分析,笔者首先结合学生所学知识设计了三个进阶式实验。然后,设计进阶式实验探究问题链,并融入转化法的物理思想。最后,利用生活中常见的场景——桥梁应力的测量,进一步内化学生对转化放大法的理解(图1)。

图1 教学设计思路

(1)设置悬念,引出核心问题。设置悬念不仅能激发学生的学习兴趣,还能培养学生“提出问题”的能力。情境创设有助于学生提出问题,激发学生的想象力[5],探索真理,并锻炼学生观察与推理的能力。引导学生提出“为什么会出现这种现象”,调动学生“质疑创新”思维的参与。在因果认识兴趣的驱动下,学生进一步思考“该怎么样解决问题”。

(2)将演示实验变成探究性实验,还原转化法的思想。科学思维的发展以物理知识、实验、理论等作为支撑,而众多的科学方法隐藏在探究性学习中,对科学思维的训练产生直接影响[4]。探究性实验将过程还原给学生,学生亲身体验,才能有效掌握物理规律和方法[6]。而探究过程是基于问题解决的过程,利用问题链将学生的思维贯穿起来,在解决问题的过程中,旧知识不断被用来解决新问题,新知识被不断整合到原有的认知结构中。学生通过探究的过程不断对提出的方案质疑并检验,实现思维的碰撞,体验转化放大思想方法的妙处。

(3)学以致用,深化科学思维。培养学生物理核心素养的终极目标就是提高问题解决的能力。这说明学习物理不仅要学习知识,更要学习方法,而方法的作用是在实际生活中快速、便捷地解决问题。利用常见的桥梁堤坝形变来引发学生思考,如何用转化的思想把难以观察到的形变进行放大?既突出了转化放大法的奥妙,也启发学生“生活处处有物理”的道理。

4 “探究微小形变”教学过程

4.1 创设情境,设置悬念

物理来源于生活,又走向生活。课前给学生展示弹簧、橡皮泥、橡皮绳、纸等生活中常见的物品受力后的形变情况,总结形变概念:受力后,体积或者形状发生的变化称为形变。根据物体形变后是否能恢复,建构弹性形变和塑性形变的概念。

师:弹簧一定会发生弹性形变吗?

生:不一定,用过大的力拉弹簧时就不会恢复原状了。

设计意图:让学生亲自动手实验,体会动手实验的乐趣。有些学生轻轻拉动弹簧,有些学生用力过度将弹簧拉直。最终总结出弹性限度的概念。

对形变有一定理解后,教师演示利用一块坚硬的亚克力板和两个钢球(图2),用手指挤压板中间,未见形变,但两个钢球同时由两端向中间靠近。

图2 演示示意图

师:坚硬的物体受力后是否发生形变?如何证明钢球相互靠近与形变有关?

生:亚克力板太坚硬了,看不到形变。

设计意图:设置问题情境,引发学生思考。这里学生不难猜测是亚克力板受力后凹陷导致钢球相互靠近。但如何证明坚硬物体受力后发生形变则是学生要解决的难点。

4.2 巧妙转化,放大微小

教师向学生提供玻璃瓶、钢板、亚克力板、杠杆、螺母、激光笔、平面镜等器材,要求学生利用这些器材任意组合,自主设计实验。转化法是学生初中接触过的方法,如:声音的产生,是利用与音叉接触的乒乓球的弹动来间接说明音叉振动发声,这是“化重为轻”的思想。教师在课上可以举例介绍转化思想是用一个便于描述的物理量来描述另一个物理量,从而将难以观测的现象可视化,启发学生采用转化法设计探究实验。

4.2.1 进阶实验一“体积放大法”

教师展示挤压装有红色液体的扁平玻璃瓶,在展示前敲击一下玻璃瓶,发出清脆的响声,证明其材质是坚硬的玻璃。之后,教师拿出一根细长的玻璃管,将其插入玻璃瓶的活塞中。再次前后挤压玻璃瓶,玻璃管内液柱上升,松手后回到原来高度,如图 3(a)(b)所示。

师:是否看到玻璃瓶形变?你认为是否发生形变,为什么?如果有,你是如何发现形变的?

生:没有看到玻璃瓶形变。应该发生了形变,因为液柱上升了。

设计意图:锻炼学生的质疑能力和科学论证能力。部分学生看到玻璃管液柱上升,认为是玻璃瓶形变造成的;也有部分学生认为是手握玻璃瓶,使玻璃瓶内液体热胀冷缩导致液柱上升,玻璃瓶并未发生形变;少数学生认为玻璃瓶未发生形变,但不知为何挤压玻璃瓶后液柱上升。

教师先不解释其中原因,而是将玻璃瓶交给每个小组,让学生亲自捏一捏玻璃瓶。这时有些学生侧向捏玻璃瓶,导致液柱下降了,如图3(c)所示。

图3 进阶实验一示意图

师:侧向挤压玻璃瓶,液柱为何下降?

生:侧向挤压时,玻璃瓶的空间变大了。

设计意图:学生亲自体验,分组讨论,寻找证据。学生动手总会有千百种的情况发生,科学真理往往也是在奇思妙想中被发现的。学生动手,既让学生过了一把科学家的瘾,也培养了学生的反证能力和综合分析能力。

提炼思想方法:教师总结,将玻璃管液面高度的变化转化为玻璃瓶受力产生的微小形变。侧向挤压则玻璃瓶横截面积变大,体积变大,所以玻璃管液柱下降。这里运用了转化法的思想,玻璃管的作用正是采用了“化粗为细”的思想。用玻璃管“细”的优势转化了玻璃瓶的微小形变。

4.2.2 进阶实验二“光学放大法”

体积放大的实验让学生初次体会到微小放大的思路,这是证明带有容积的坚硬物体形变的有效方法。生活中的坚硬物体不总是一些容器,还有桌子、钢板、玻璃等,还应让学生探究对平面物体该如何证明形变。采用光学放大法的原理,逐步提高对学生的要求,培养学生运用数学原理处理物理问题的能力,进阶地了解转化放大法的精髓。

师:玻璃瓶受力后的形变利用了体积放大来观察,那坚硬的钢板受力后产生的形变可以用体积放大来证明吗?

生:不能,钢板是平面实心的,应该采用其他方法放大微小形变。

师:那可以用什么方法呢?比如:我们开始时的亚克力板实验,如果亚克力板是比较软的,挤压后会发生凹陷,亚克力板两端的钢球就会相互倾斜靠近,根据这个思路如何把坚硬钢板的凹陷表现出来呢?

生:可以在钢板上放置物体,钢板受力形变后,导致放在上边的物体会倾斜。

师:物体倾斜角度太小难以观察怎么办?这里给大家提示一下,我们可以采用光路的方法观察钢板上物体的倾斜情况。

生:可以通过平面镜反射来观察。

师:如果钢板受力后发生形变,光点如何变化?

生:根据光的反射定律,形变后导致入射角变小,光点向下移动。

师:几面镜子合适?经历几次反射效果比较好?该如何设计?如何调整器材位置使效果更明显?

生:交流与讨论。

设计意图:为了避免“虚假”探究,将光学放大法演示实验变为探究性实验,还原光学放大法的实验设计思想。学生在问题串的引导下不断完善探究思路,并在探究过程中解决问题。这个过程既让学生感受到探究的乐趣,也让学生将转化法这一物理思想内化于思维中。教师将最终的方案演示给全班学生。

光学放大法在物理上的应用非常广泛,其运用了“化角为线”的思想。钢板形变微小,所以镜子倾斜角度小,激光入射角变化小。设镜子倾斜角度改变Δθ,相应的法线改变角度为Δθ,即出射光线与原出射光线夹角为Δθ,光点移动的高度为 Δh≈l·Δθ。其中,l是指光线到屏的长度。增大l,Δh越明显。利用两面镜子,发生两次反射增长光路,观察投射在白墙上光点位置的变化。同时,可以将钢板放在两块水平等高的木板上挤压,将镜子固定在桌面上,激光固定在钢板上,如图4所示。只要钢板发生形变,激光光点就会移动,激光到白墙的距离越远,效果越好。

图4 光学放大演示仪示意图

4.2.3 进阶实验三“力学放大法”

力学放大法是微小放大法实验的进阶实验,对学生思维能力的要求进一步提高,能让学生感受物理知识的实用性魅力。

师:除了用光学放大法证明坚硬平板的形变,能不能用力学杠杆的原理放大亚克力板的形变呢?

生:讨论与交流,回顾杠杆原理。

师:从形变特点入手,如果形变的凹陷处连通杠杆,会发生什么现象呢?为了放大形变效果,该如何改进方案呢?

生:是不是可以设计一个省距杠杆来实现?

设计意图:教师给学生提供杠杆、螺母等实验器材,让学生自行动手设计。为了放大效果,可以设计多级杠杆。学生经历实验探究过程,达到转化法的进阶认识,锻炼推理分析和多角度思考问题的能力。

笔者自行设计了二级杠杆放大演示仪,如图5所示,作为课堂演示所用,具体的数学分析如下:在形变的凹陷处连通杠杆,相当于给杠杆提供动力,在阻力端产生位移。由于微小形变引起的凹陷小,如何把移动位移放大是微小放大法应用的关键。根据省距费力杠杆原理(图6),以AC杠杆为研究对象,动力臂为O1C,阻力臂为O1A。显然,O1C<O1A,AC是省距费力杠杆。当亚克力板受力形变,使O1C向下移动微小的距离,O1A向上移动较大的距离。由AB联动,下方长杠杆围绕支点O2转动,位移再次放大。亚克力板形变越大,下方长杠杆转动角度越大。

图5 二级杠杆放大演示仪示意图

图6 省距费力杠杆原理示意图

4.3 联系生活,拓宽思维

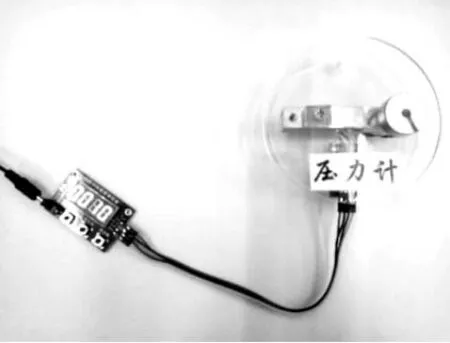

教师提出一则2019年7月关于 “三峡大坝形变”的谣言,并向学生介绍这则新闻。接着,教师给学生展示生活中常见的电子秤上的应变片,简要介绍电阻式应变片是通过将物体的微小形变转化为应变电阻的变化来检测微小形变的,如图7所示。

图7 电子秤示意图

师:如何用今天学习的“微小形变”知识消除这则谣言?

生:任何物体受力后都会发生形变,只不过有的形变比较明显,有的形变比较小,难以观察。

师:科学家们说三峡大坝的形变处于弹性形变状态。通过本节课的学习,我们知道在受力下不产生任何形变的工程结构几乎不存在。所以三峡大坝也不例外,也会在压力作用下发生形变。只不过大坝坚硬,形变微小,我们往往用传感器来检测其形变。三峡大坝土方和堤坝形变往往通过压力计来测量,基本原理是通过作用在两块面板上土方压力变化,将压力信号转变为电信号,显示形变情况。

设计意图:物理来源于生活,又走向生活。领悟科学的魅力,通过展示生活中微小放大法的应用,培养学生的STSE意识。

5 小结与启示

本文通过三种不同的实验原理为学生展示了微小放大法的共通本质,将难以观察的物理量转化为容易观察的其他量。三个实验的难度层层递进,以进阶式的方式显化转化放大法这种科学方法,既让学生体会到实验探究的乐趣,又能锻炼学生的观察和推理能力,进一步提升科学思维。

在教学中应根据不同的课程内容设计相应的显化科学思想方法教学过程,挖掘知识与方法之间隐含的联系。如:讲质点模型时,如何显化理想化方法;瞬时速度里蕴含的极限法等。教学中解决物理问题不仅要讲科学方法是什么,更要讲方法的特征和作用,才能让学生体会到科学方法的含义。注重设计引导性的问题,引导学生按照科学方法的思路推导知识,亲身经历探索过程,才能真正培养学生的科学思维能力。爱因斯坦曾说过:你要知道科学方法的实质,不要去听一个科学家对你说些什么,而要仔细看他在做什么。因此,适当开展探究性实验,使新、旧知识交替,用旧知识建构新知识体系,让学生在经历科学探究的过程中,领悟到其中的思维方法。