指向物理学科核心素养的实验教学教材对比研究

——以“伏安法测电阻”一课为例

2021-05-14王雄

王 雄

嘉兴经济技术开发区教研中心,浙江 嘉兴 314000

物理学科核心素养是学生在接受物理教育过程中逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,主要包括物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任四个方面[1]。如何让核心素养这颗美好的“种子”在课堂的“土壤”里“生根”,是每一位教师需要解决的难题。

1 问题的提出

学科素养的养成关键载体是课堂,然而从素养到课堂中间有一段很长的“路”要走。以目标为例,我们需要经历单元目标—课时目标—活动目标的迁移过程,这无疑挑战着教师的专业素养。把学科素养落实到课堂目前主要存在两个问题:第一,学科素养下行迁移路径不通。物理核心素养像课堂的“指南针”,指引着课堂实践的方向。因此,教师在课堂实践时要明确相应的学科素养,但真正能做到这一点却很难。第二,课堂实践上行迁移路径不畅。教师因其“强实践少理论”的工作特点,导致课堂实践上行迁移很难实现。

教材是专家结合核心素养及课程标准内化的教育资源,是众多专家的智慧结晶,有很强的科学性与专业性。为此,我们尝试以不同版本的教材为研究对象,对比教材设计,从异寻同,从同寻异,在素养与课堂之间“建桥”,在课堂教学中落实学科核心素养的培养。本文选取了2013年出版的五版教材进行对比分析,分别是人民教育出版社出版的《义务教育教科书物理九年级全一册》[2](以下简称人教版);上海科学技术出版社出版的 《义务教育教科书物理九年级全一册》[3](以下简称沪科版);江苏凤凰科学技术出版社出版的《义务教育教科书物理九(上)》[4](以下简称苏科版);教育科学技术出版社出版的《义务教育教科书物理九(上)》[5](以下简称教科版);浙江教育出版社出版的 《义务教育科学书物理八 (上)》[6](以下简称浙教版)。

2 如何进行教材对比

2.1 通过实验原理呈现方式看物理观念渗透

物理观念是学习者经过物理概念与规律的学习之后,将其在头脑中升华而形成的各种观念。物理观念的形成应注重物理大概念的学习,以物理概念和规律的深度理解与应用使学习者逐步形成整个物理课程体系的大概念[7]。

就实验教学而言,实验原理是最基本的大概念,是学习者对相关物理学习内容进行深度加工后才能获得的。具体到“伏安法测电阻”一课,我们可以从原理中升华出这节课的物理观念:电阻是物质的一种特性,是阻碍电流的一种能力,这种特性与能力是可以被认知的。但电阻这种特性与能力是隐性的,不能直接测量。为此,我们需要通过欧姆定律公式的变形,通过比值来认识电阻。

基于这样的物理观念,我们对五种版本教材中“伏安法测电阻”实验原理的呈现方式进行对比,如表1所示。

表1 五种版本教材“伏安法测电阻”实验原理呈现方式的对比

五种版本教材对于实验原理的呈现方式可以分为两种:(1)直接法,人教版、沪科版、苏科版都是通过开门见山的方式引入实验原理,简单明了;(2)间接法,浙教版把电阻的测量作为欧姆定律的应用环节,而没有独立的原理呈现,教科版是通过情境引入实验原理。

分析两种引入方法,其体现了两种物理观念形成的方式。一种方式是“开门见山”的方向引领,先直接给出相关的物理观念,而后通过活动与探究慢慢深入。另一种是“润物无声”的潜移默化,在实验过程中通过不断步步深入,在渗透中形成物理观念[8]。

当然,物理观念的形成是一个螺旋上升的过程,所以不同版本的教材才有多种方式引入。同时,以上两种物理观念形成的方式并不是对立的,而是相对的,相互交叠的。

2.2 通过实验方案对比看科学思维渗透

科学思维是根据物理学科的本质特性而形成的关于物理概念与规律的认识方式,主要包括模型建构、科学推理、科学论证和质疑创新。其中,构建理想模型的意识和能力是基础与关键,它可以很好地促进学习者科学思维的发展。

设计实验方案环节是基于实验原理而尝试形成的“理想图”,可以很好地培养物理学科思维。具体到“伏安法测电阻”一课,通过模型构建形成完善的电路图是科学思维形成的关键。基于此,我们对五种版本教材中“伏安法测电阻”电路图呈现方式进行对比。

从科学思维深度分析,五种版本教材的电路图设计可以分为四层:

第一层:直接给出完整的电路图,学生通过对电路图每一个元件的分析,提升其科学演绎思维(图 1)。

图1 人教版、浙教版实验电路图

第二层:完整电路图与实物图相结合,学生通过两种图形的相互对比与转换,提升其科学迁移思维(图 2)。

图2 沪科版实验电路图

第三层:给出部分基础电路图,空缺最核心的电路元件,让学生通过思维聚焦,构建科学分析思维(图 3)。

图3 教科版实验电路图

第四层:电路图完全“留白”,要求学生根据实验原理,自己建构完整的电路图,从而提升其科学整理性思维(图4)。

图4 苏科版电路图(留白)

支架式教学理论认为:通过“搭建脚手架”,可以使学习者掌握、建构、内化那些能使其从事更高认知活动的技能。一旦他获得了这种技能,便可以更多地对学习进行自我调节[9]。分析五种版本教材的实验电路图呈现过程,我们认为,学科思维的形成与学习支架有关。支架越完善,学生科学思维形成过程的阻碍越少,但思维深度越浅;支架越不完善,学生科学思维形成过程的阻碍越多,思维深度越深。

当然,我们不能把支架数量与思维深浅简单地画等号。因为科学思维的发生与学生的“最近发展区”有关。教师帮助学生搭建的“脚手架”是与“最近发展区”密切相关的,只有根据学生的“最近发展区”搭建的“脚手架”对学生的发展才是最有效的。

2.3 通过实验环节对比看科学探究渗透

科学探究是基于科学观察和实验提出科学问题,并形成基于已有事实的科学猜想或假设,设计收集证据和事实的有效方案,并对证据进行解释、交流、评估和反思的科学活动[10]。

从完整的科学探究环节来分析“伏安法测电阻”一课,五种版本教材都十分重视通过实验环节的设置来落实科学探究的问题、证据、解释和交流四部分,但侧重点有所不同。浙教版、沪科版设计了完整的实验探究步骤,实验过程清晰,突出探究的整体性;人教版设计“想想做做”环节,更侧重于解释能力;教科版设计生活情境引入环节,更侧重于问题提出;苏科版通过大量“留白”,给学生思维空间,更侧重于实验设计与交流能力。

科学探究是一种方式、一种方法,也是一种能力。它融合在物理学习的每一个环节,是物理核心素养的重要组成部分。在课堂实践中,建议通过“整体把握,层层深入”的方式进行,先通过整体探究,让学生对科学探究过程有一个完整的认识,形成科学探究大概念与认识,而后“聚焦”每一个环节,步步深入,从而把科学探究落到实处。

2.4 通过实验拓展对比看科学态度的渗透

科学态度与责任是在认识科学本质、理解科学·技术·社会·环境(STSE)关系的基础上逐渐形成的正确态度和责任感。其培养过程主要是抓住两点:一是科学本质教育;二是STSE的融合[7]。

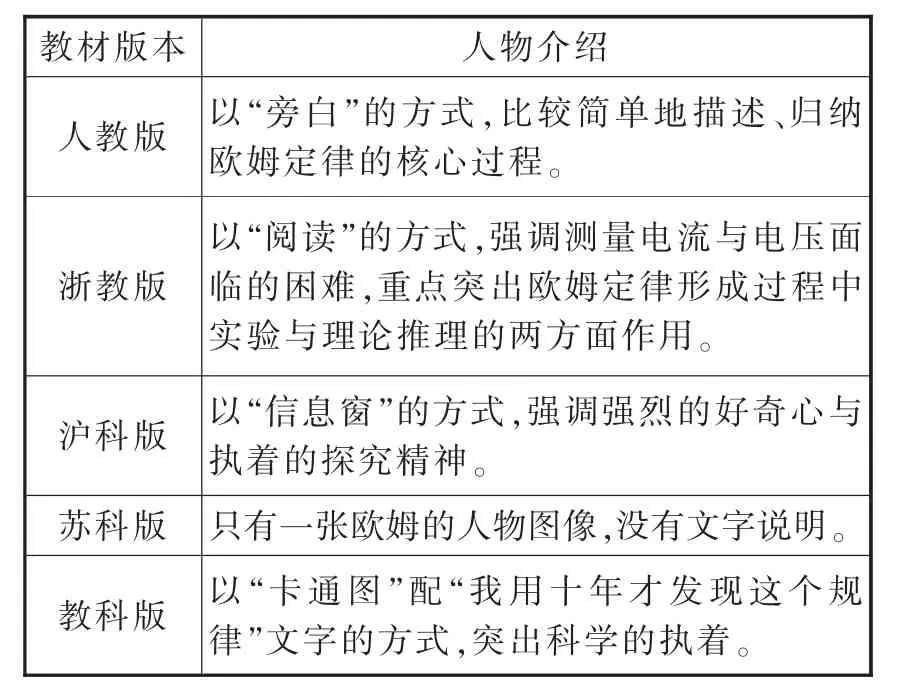

分析教材的实验拓展材料,我们发现五种版本教材都通过介绍科学家欧姆来体现科学态度与责任的渗透。不同的是,对人物介绍描述细节处理上有较大差别,这也反映出不同的科学观。为此,我们对五种版本教材欧姆的人物介绍中“科学态度与责任”的渗透进行对比,如表2所示。

表2 五种版本教材欧姆的人物介绍中“科学态度与责任”的渗透对比

同时,我们把课后作业也看成实验拓展的一部分,结合科学本质的科学知识、科学研究的过程与方法、科学研究的共同体、科学研究成果、科学应用与实践五个维度[11]进行了分析与对比,发现在科学知识、科学研究的成果两个维度各个版本教材的处理大致相同,但在另外三个维度却各有侧重。人教版作业设计侧重于“动手动脑学物理”的科学研究共同体;浙教版通过“交流电”的作业设计侧重于科学应用与实践;苏科版通过“方法链接”作业侧重于数学方法的形成;教科版通过“电压与电流图像”侧重于对实验结果的方法处理。

3 对比研究的意义

以“伏安法测电阻”一课为例,通过五种版本教材的比较研究,尝试教材设计环节与物理核心素养四层次进行融合。这样的研究有利于对比物理观念形成的不同方式;有利于对比科学思维形成的不同深度;有利于对比科学态度形成的不同侧面。通过对比,可以体现教学设计思维丰富性,提升思维精准性,形成思维深刻性,从而最终指向物理核心素养的理解与养成。