粉细砂与混凝土接触面强度影响因素显著性分析

2021-05-13杨保存杨晓松

魏 巍,杨保存,杨晓松

(1.塔里木大学 水利与建筑工程学院, 新疆 阿拉尔 843300;2.塔里木大学 南疆岩土工程研究中心, 新疆 阿拉尔 843300)

在工程实践中,土体与结构相互作用问题广泛存在于岩土工程领域,如土与桩基础、渠基土与混凝土衬砌结构、土与地下管道等,因其数学描述涉及到不连续、非线性和大变形等复杂力学问题,一直是岩土领域研究的热点课题[1-2]。土体与结构物在变形和强度特性上相差悬殊[3],导致土体与结构之间反映出既不同于土体、又不同于结构的力学响应,因此分析土与结构相互作用既不能单纯探究土体自身的力学性能,也不能单独分析结构对土体的作用,需要将土体与结构作为一个整体进行研究。土与结构接触面作为土体与结构相互作用传递荷载及变形的媒介,其反映出土体与结构物在相互作用时表现出的力学特性。在外部荷载作用下,由于结构对土体强烈的约束作用造成土与结构接触面出现局部脱离、滑动、错位、张闭等非连续性变形现象[4],这些现象会大大减弱接触面的荷载传递和变形协调功能,最终严重威胁岩土工程结构的安全性和稳定性。因此研究土体与结构接触面的力学特性对解决土体与结构相互作用问题具有指导意义。

国内外学者针对土体与结构接触面力学特性问题,通过室内直剪试验、理论分析及数值模拟等方法开展了广泛的研究,取得的丰富的理论成果。早在1961年,Potyondy[5]首次采用直剪仪开展了土体与多种建筑材料接触面力学特性试验研究;Uesugi等[6-7]以砂土与结构接触面作为研究对象,深入探究了土体级配、相对密实度、含水率和结构面粗糙度等因素对接触面剪切强度的影响规律;Taha等[8]进行了海洋黏土与钢板接触面剪切试验,深入研究了法向应力、超固结比、含盐量以及粗糙度对接触面剪切强度的影响;国内学者卢廷浩等[9]通过改进的直剪仪进行黏土与混凝土接触面力学特性试验研究,得出土体含水率是影响土与混凝土接触面力学参数的重要因素;朱彦鹏等[10]对不同配比及不同含水率的黄土-红砂岩改良土进行了室内直剪试验研究,深入探究了黄土-红砂岩改良土在工程应用中的适宜性;夏红春等[11]研究了不同法向应力、不同粗糙度、不同接触面材料以及不同剪切速率对土与结构接触面力学特性的影响。

以上学者对土与结构接触面相关问题展开了多方面的研究,但目前涉及到土与结构接触面强度影响因素显著性分析的研究却很少,鉴于此,本文通过粉细砂-混凝土接触面室内直剪试验,探究含水率、干密度及法向应力对粉细砂-混凝土接触面剪切强度的影响程度以及接触面的剪切强度随各因素的变化规律,并基于试验结果对粉细砂-混凝土接触面剪切强度随各因素水平变化进行了理论分析。以期为解决工程实践中遇到的灾害问题提供基础性理论参考。

1 试验研究

1.1 试验土样

试验用土取自新疆阿拉尔市周边,满足试验要求。考虑到当地土中含有大量的可溶性硫酸盐和氯盐,为避免土中可溶性盐对试验结果的影响,故需要对土进行洗盐处理,直至使土中的含盐量小于0.3%。将洗盐处理过的土自然风干,之后做碾碎处理,过2 mm的土筛。根据《土工试验规程》[12](SL 237—1999)进行土的颗粒级配试验和击实试验等土的基本物理性质试验。基本的物理性质参数如表1所示。

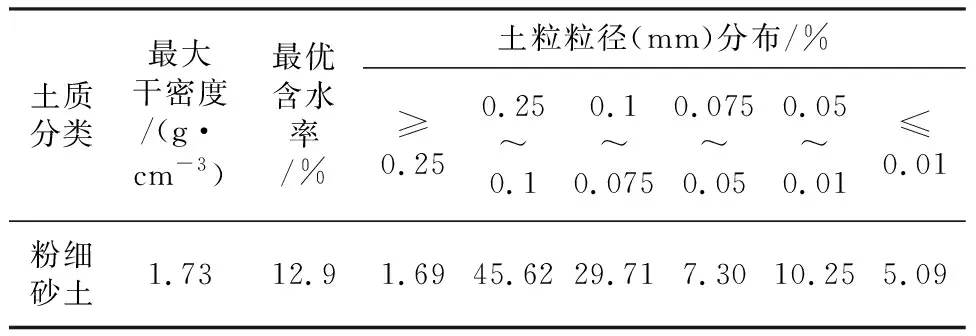

表1 土的基本物理性质参数

1.2 试样制备

根据试验要求,使用直径为 61.8 mm,高20 mm的环刀作为模具,在环刀内壁均匀涂抹一层凡士林,由于模具体积较小,选取粒径5 mm~10 mm小颗粒卵石作为混凝土试块的粗骨料,水泥、砂、卵石、水质量比为1.00∶2.31∶3.47∶0.55,将拌制好的混凝土分层装入模具中,为加强混凝土密实性,期间多次振捣,最后将混凝土表面抹平。将浇筑完成的混凝土试块静置24 h,然后将混凝土试块从环刀中顶出,按照标准程序养护28 d,选取厚度为20 mm的作为最终混凝土试块。考虑到目前针对结构表面粗糙度没有一个统一的定量方式,故不考虑结构表面粗糙度这一影响因素,由于无法将不同混凝土块表面的粗糙度控制到绝对统一,为减小混凝土表面粗糙度对实验结果的影响,选择同一枚混凝土试块进行试验,如图1所示,混凝土表面相对光滑。按照试验要求,分别拌制含水率8%、10%、12%、14%、16%五种不同含水率的土样,拌制结束后使用黑色密封袋封闭静置24 h以上,期间为加快土中水分迁移,静置12 h后需揉搓数分钟,以达到土中含水率近似均匀的目的。根据不同含水率和不同干密度称取相应质量的土样缓缓倒入预先准备的高样品环刀仓中,使用压平机制成直径为61.8 mm、高为20 mm的环刀试样。将混凝土试块安装在剪切盒下盒中,并确保剪切盒上、下盒之间平滑移动,插上销钉,将装有土样的环刀刃口朝上居中对齐剪切盒盒口,使用直剪盒上部传压板将环刀内部土样缓缓推入直剪盒上盒内,至此完成剪切试样的制备。直剪试样如图2所示。

图1 剪切盒及混凝土试样

图2 直剪试样

试验选用应变控制式直剪仪,剪切速率为0.8 mm/min。为保证试验土样含水率的精确性,对符合试验要求含水率的土样应尽量当天试验,减少因空气干燥导致的土中水分不同程度的蒸发。为避免上部土样与下部混凝土试块接触时由于二者含水率的不统一导致接触面水分不均匀,将混凝土试块预先埋置在与试验土样相同含水率的细沙中。每次试验前后用毛刷将混凝土块表面进行清理,保证粉细砂与混凝土充分接触。

1.3 试验方法

本次试验采用正交试验方法对试验做合理的安排设计。研究含水率、干密度以及法向应力3种因素对粉细砂-混凝土接触面剪切强度的影响规律和作用水平,根据试验方案确定因素种类和水平个数,选用合适的正交表。正交表具有“均衡分散性”与“整齐可比性”的优点,能够更直观地分析试验结果[13]。正交试验因素水平表见表2。

2 试验结果分析

2.1 影响因素分析

为分析各影响因素对粉细砂-混凝土接触面剪切强度的影响程度,根据各影响因素不同水平下接触面剪切应力-剪切位移的关系曲线,选取剪切强度作为考核指标,剪切强度取每条剪切应力-剪切位移曲线的峰值点,曲线若无峰值点,则取剪切位移4 mm处对应的剪切应力,通过直剪试验得到相关试验数据并汇总到正交表。正交表试验数据列于表3。

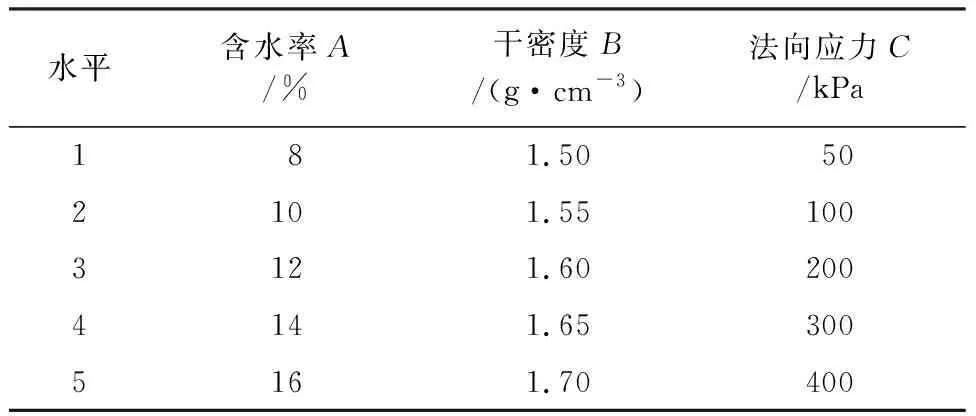

表2 正交试验因素水平表

表3 极差分析表

为确定各因素对粉细砂-混凝土接触面剪切强度的影响程度,对正交表试验数据进行极差分析,其中,K为各因素不同水平下剪切强度总和,k为各因素不同水平下剪切强度总和的平均值,以此确定各因素的极差值,极差值越大说明该因素对试验指标的影响越大,该因素即为主要影响因素,反之,则为次要影响因素。

由极差分析表3可知,法向应力对粉细砂-混凝土接触面的剪切强度影响程度最大,其次是含水率,干密度的影响最小,含水率与干密度对接触面剪切强度的影响相近。由于极差分析只是一种直观性分析方法,不能区分因素各水平所对应的试验结果差异来源的不足。故采用方差分析方法对试验数据进一步分析。

试验共设置含水率、干密度以及法向应力三个因素,每个因素各有5个水平(na=5),每个水平做5次试验(a=5),共计25组试验(n=a×na=5×5=25)。其计算过程为:

(1) 计算离差的平方和

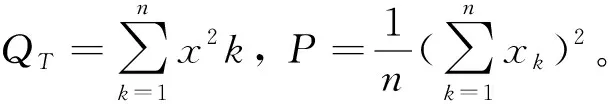

① 总离差的平方和ST

记:

ST=QT-P

(1)

② 各因素离差的平方和

记:

SA=QA-P

(2)

同理。即

SB=QB-P

SC=QC-P

③ 试验误差的离差平方和SE

SE=ST-S因

(3)

(2) 计算自由度

试验总自由度:

f总=n-1=25-1=24(n为试验总数)

(4)

各因素自由度:

f因=na-1=5-1=4(na为水平数)

(5)

试验误差自由度:

fE=f总-f因=24-12=12

(6)

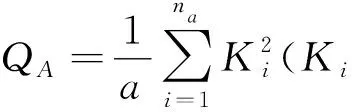

(3) 计算平均离差平方和(均方)MS

(7)

(8)

(4) 求F值

(9)

其大小反映了各因素对试验结果的影响程度的大小。

(5) 对因素进行显著性检验

给出检验水平α,以Fα(f因,fE)查F分布表:

若F>Fα(f因,fE)说明该因素对试验结果的影响显著。计算结果,如表4所示。

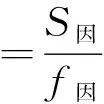

表4 方差分析表

方差分析结果列于表4。选取检验水平α为0.01、0.05、0.10,各因素自由度为4,误差自由度为12,查F分布表可得F0.01(4,12)=5.412,F0.05(4,12)=3.26,F0.1(4,12)=2.48。含水率F值FA=3.77

综合考虑极差分析和方差分析结果可知,高法向应力、最优含水率、低干密度情况下粉细砂土-混凝土接触面剪切强度达到极大值。

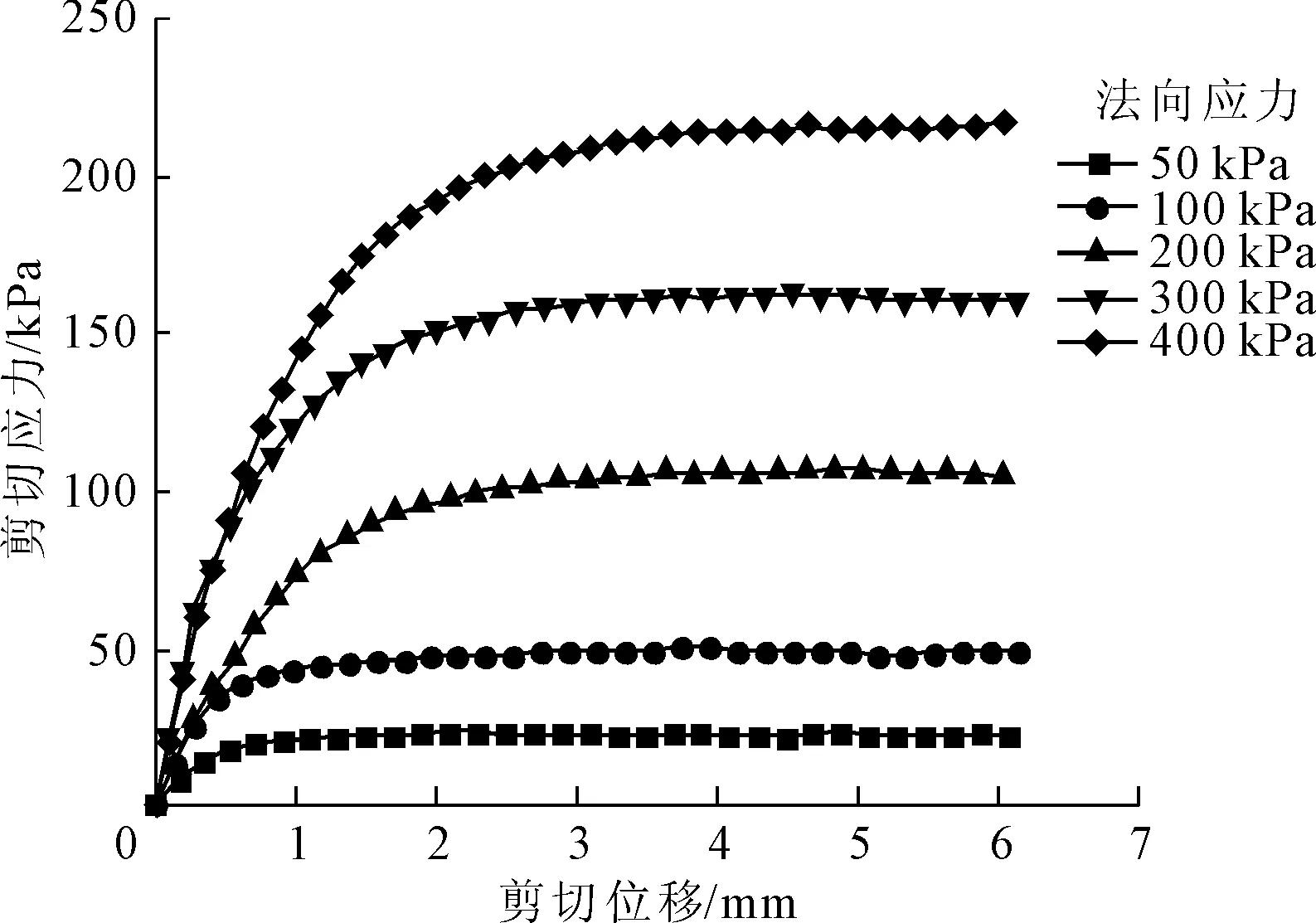

2.2 剪切强度分析

通过上述显著性分析发现,法向应力是影响粉细砂-混凝土接触面剪切强度的重要因素之一。在土的含水率、干密度以及混凝土表面粗糙度一定的情况下,粉细砂-混凝土接触面剪切应力水平随法向应力的变化呈现显著的差异,符合上述显著性分析结果。剪切应力-剪切位移关系曲线形态在低法向应力下表现出轻微应变软化,由曲线可得:随着法向应力的增大,曲线峰值点所对应的剪切位移越大;在高法向应力下显示出轻微应变硬化形态。以干密度1.60 g/cm3,含水率12%试验结果为例,见图3。出现上述的主要原因是:粉细砂土与混凝土剪切强度主要是来源于二者之间的摩阻力。随着法向应力的增大,粉细砂土与混凝土接触更加密实,带动了接触面更多的土颗粒发生翻转、滚动,促使接触面土颗粒重新排布,进而增大了粉细砂土与混凝土之间的摩阻力,导致接触面剪切强度随剪切位移的增大而增强。

图3 不同法向应力下剪切应力-剪切位移关系曲线

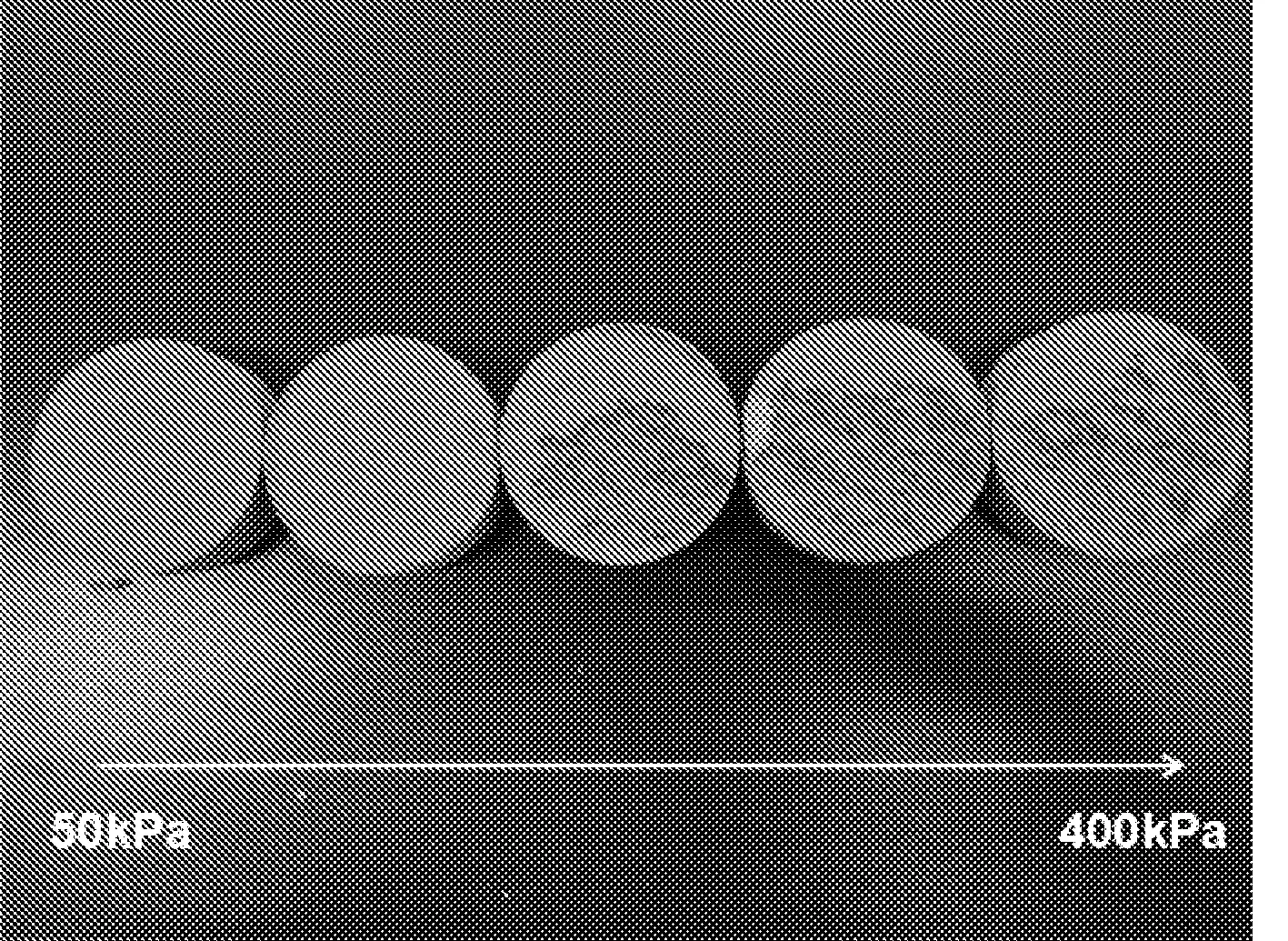

通过图4发现,在相同含水率,相同干密度,不同法向应力作用下,粉细砂土与混凝土接触面剪切破坏程度呈现明显的差异,在50 kPa、100 kPa法向应力作用下,剪切破坏主要发生在土体与混凝土接触面,粉细砂土与混凝土接触面仅仅发生了少量土颗粒的扰动。随着法向应力的增大,剪切破坏由接触面延伸到一定厚度的土体中,且随着法向应力增大土体发生破坏的深度和面积越大。粉细砂土与混凝土相互作用时,剪切面并非土与混凝土的交接面,而是形成一条具有一定厚度的接触带,将其定义为剪切带[14]。之所以形成剪切带主要是由于剪切盒下盒的混凝土为刚体,无法产生体积变化,而粉细砂土作为一种弹塑性体,其体积容易发生变化,当施加的法向应力越大,粉细砂土与混凝土发生剪切作用时,混凝土表面附近的土颗粒受到混凝土的约束作用,剪切盒下盒混凝土移动时会带动土体表面一定厚度的土颗粒发生转动,从而在粉细砂土与混凝土接触面形成一定厚度的剪切带。通过多组试验对比发现,在含水率、干密度以及混凝土表面粗糙度相同的情况下,接触带厚度和面积随法向应力的增加而增大。这与赵程等[15]结论基本一致。

图4 不同法向应力下粉细砂-混凝土接触面的剪切破坏情况

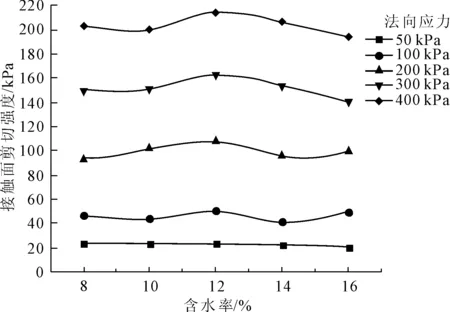

通过图5可以得出,在干密度1.50 g/cm3下,粉细砂土与混凝土接触面剪切强度随含水率的变化在每一级荷载下波动较小,接触面剪切强度关系曲线均呈现一致性规律,即随着含水率增大,接触面剪切强度先增大后减小,剪切强度的极大值出现在粉细砂土的最优含水率附近,且随着法向应力的增大,这种规律愈加明显。之所以出现上述变化规律,主要是由于:在法向应力一定的情况下。当含水率较低时,土颗粒之间的孔隙较大,土体与混凝土接触不够充分,导致土与结构之间摩阻力较小,随着含水率的增加,土颗粒之间的孔隙被更多的自由水填充,使得土体与混凝土接触地更加充分,随着法向应力的增大,在含水率与法向应力的共同作用下,土体与混凝土之间摩阻力不断增大,但当土体含水率超过最优含水率时,粉细砂土内部孔隙的自由水过多,在法向应力作用下,多余的水被挤压出来,从而对粉细砂土与混凝土接触面起到了润滑的作用,随着法向应力的增大,粉细砂土内部更多的水被挤压出来,增强了接触面的润滑效果,导致接触面剪切强度逐渐减小且减小幅度随应力水平增大而增大。

图5 不同法向应力下接触面剪切强度随含水率变化的关系曲线

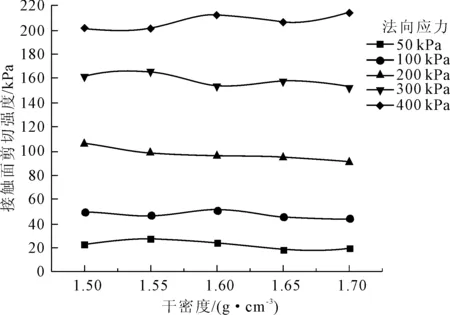

由图6可得:在含水率12%条件下,粉细砂土与混凝土接触面剪切强度随干密度的变化在每一级荷载下波动很小,且接触面剪切强度关系曲线反映出的规律不一致,符合上述显著性分析得到的干密度对接触面剪切强度影响不显著的结论。

图6 不同法向应力下接触面剪切强度随干密度变化的关系曲线

3 结 论

本文以粉细砂土-混凝土接触面为研究对象,开展不同含水率、干密度及法向应力工况下的直剪试验研究。通过对试验结果的整理分析得出的主要结论有:

(1) 综合极差分析和方差分析可得,三种试验因素对粉细砂土-混凝土接触面剪切强度影响的主次顺序为法向应力>含水率>干密度,含水率及法向应力对接触面的剪切强度影响显著,干密度影响不显著。

(2) 在粉细砂土的含水率、干密度以及混凝土表面粗糙度相同的情况下,不同法向应力条件下的剪切应力-剪切位移关系曲线在低法向应力下表现出轻微应变软化特性,在高法向应力下显示出轻微应变硬化特性。

(3) 粉细砂土与混凝土发生剪切作用时,由于混凝土表层土颗粒受到混凝土的约束作用,在高法向应力下,粉细砂土与混凝土接触面形成一定厚度的剪切带,且剪切带厚度和面积随着法向应力的增加而增大。

(4) 在一定干密度条件下,粉细砂土-混凝土接触面剪切强度在不同法向应力作用下随含水率的增大呈现先增大后减小的趋势,在粉细砂土最优含水率附近达到极大值,且这种变化趋势随法向应力的增大而愈发显著;在一定含水率条件下,接触面剪切强度在不同法向应力作用下随干密度的增大表现出不规律变化的趋势。