改良软性神经内镜治疗慢性硬膜下血肿44 例报告并文献回顾

2021-05-12褚梓轩夏学巍廖红展丁乙夫周配权王文波

褚梓轩,夏学巍,廖红展,丁乙夫,周配权,王文波

(桂林医学院附属医院神经外科,广西 桂林)

0 引言

慢性硬膜下血肿是在硬膜下间隙血液产物缓慢地异常聚集的一种神经系统疾病,在老年患者神经系统疾病中较常见。由于人口老龄化、抗凝和抗血小板治疗的应用,慢性硬膜下血肿的发病率正在上升[1-6]。对于有症状的慢性硬膜下血肿,手术作为首选的治疗方式仍是共识[1-3],钻孔引流术作为慢性硬膜下血肿手术治疗的金标准被广泛应用[7-9],其他的手术方法包括神经内镜技术和大骨瓣开颅术等。神经内镜技术包括硬质神经内镜和软性神经内镜。在前人神经内镜研究的基础上,我们对软性神经内镜技术进行了改进。我们将介绍使用改良软性神经内镜的经验,并回顾相关文献。这是一项回顾性病例系列研究,旨在评估改良软性神经内镜技术的安全性和疗效。

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2013 年9 月至2020 年1 月医院神经外科收治的44 例行改良软性神经内镜治疗的慢性硬膜下血肿患者临床资料。纳入标准:确诊为慢性硬膜下血肿并行改良软性神经内镜治疗。排除标准:(1)复发性慢性硬膜下血肿患者;(2)有凝血功能障碍或术前停用抗凝、抗血小板药物不超过1 周的患者;(3)肝肾功能衰竭等有严重基础疾病患者。

1.2 资料收集和预后评估

收集患者性别、年龄、术前症状、头部外伤史、术前及出院血肿影像学特征、病历资料和出院后6 个月的随访资料,用XYZ/2 法计算血肿体积[10]。疗效指标为复发率、术后并发症发生率、出院后6 个月改良金兰评分(modified Rankin scale, mRS)和出院时血肿清除率。复发率定义为6 个月内同侧有症状的复发性慢性硬膜下血肿。

1.3 治疗方法

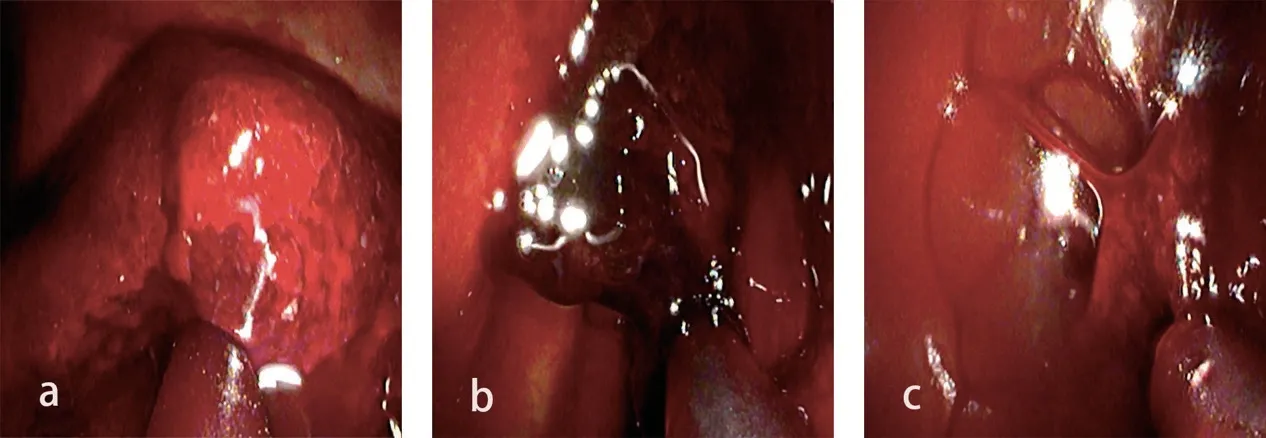

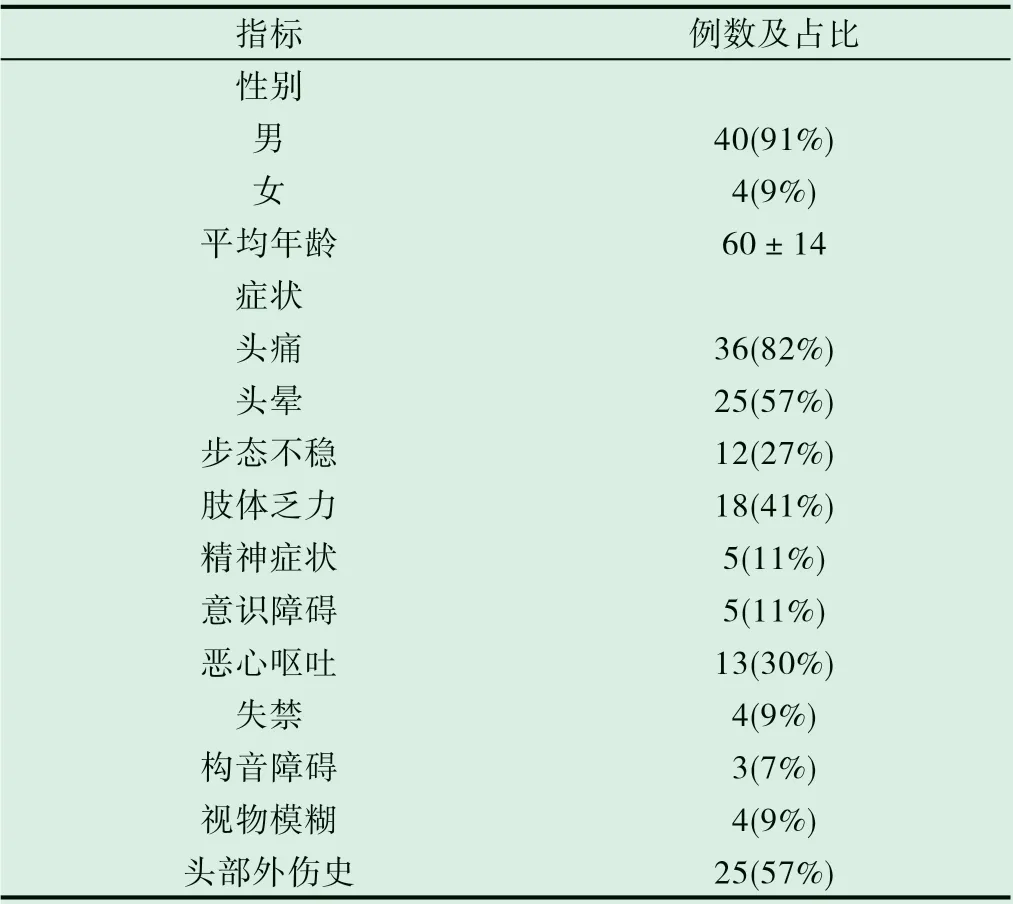

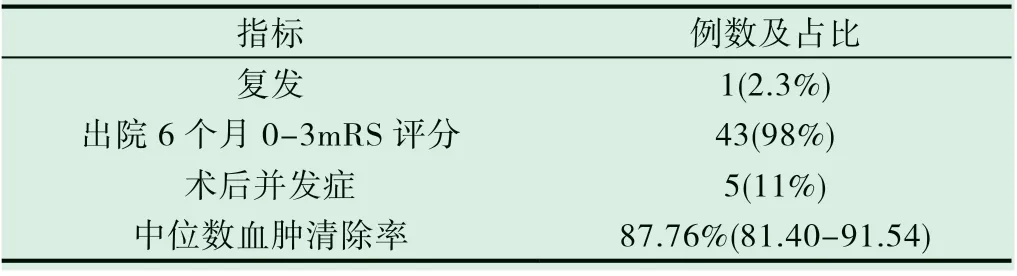

手术均在插管全麻下进行,患者仰卧于头枕上。在血肿最厚部位上方行大约8cm 的“U”形皮肤切口,切口位于最高点, 行直径为1.5cm 的颅骨钻孔, 铣下大小约3×3cm 骨瓣。暴露止血后,将硬膜固定在骨窗边缘,并作弧形切口,在第一部分液态血肿排出后,悬吊硬膜,然后将一个0°镜的软性神经内镜(karl storz, germany)小心地引入硬膜下腔,内镜顶端附有一根细而软的带阀门吸引管,吸力可连续精确调节,使用简单方便(图1)。在直视和软性神经内镜控制下,通过吸引管清除血肿液、固体血肿凝块和含纤维蛋白的有组织的血肿。在内镜下打开并清除新生膜和纤维蛋白隔膜,清除隔室内的血肿(图2),同时用生理盐水在体温下冲洗硬膜下腔,对出血部位进行电凝止血。血肿清除后,在内镜控制下,在额叶方向引入引流管。通过引流管,用温热生理盐水冲洗血肿腔,排出残余血肿,直至盐水变清,用体温下生理盐水注满硬膜下腔,以避免出现气颅。随后,将硬膜下引流管留置并通过另一个头皮切口取出。缝合硬膜后,固定骨瓣,缝合头皮。我们将使用带有可调节吸引管的软性神经内镜的单人在硬膜下手术操作清除血肿的技术称为改良软性神经内镜技术。至少在术后第1d 和出院前1d 复查头颅CT(computer tomography)(图3),根据CT 结果及引流量取出引流管。

图1 一个0°镜的软性神经内镜(karl Storz, Germany)顶端附有一根细而软的带阀门吸引管,吸力可连续精确调节,使用简单方便Fig. 1 A flexible 0° lens endoscope (karl storz, germany), beside the top of which was attached with a thin and soft suction tube with a valve and continuous and exact regulation of suction force and simple and convenient use

图2 a:含纤维蛋白的有组织的血肿, b:分隔型血肿, c:新生膜Fig. 2 a: organized hematoma with fibrins. b: septated hematoma.c: neomenbranes

图3 A:术前头颅CT 特征, B:术后第1d CT 结果, C:出院时CT结果,血肿基本上完全清除Fig. 3 A: preoperative head CT features, B: head CT results at first operative day, C: head CT results at discharge, most of hematoma is removed

1.4 统计学分析

所有数据采用SPSS 23.0 软件包进行分析。计数资料如性别、症状等以频数(频率)表示,符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,不符合正态分布的计量资料以中位数(四分位间距)表示。

2 结果

2.1 临床资料

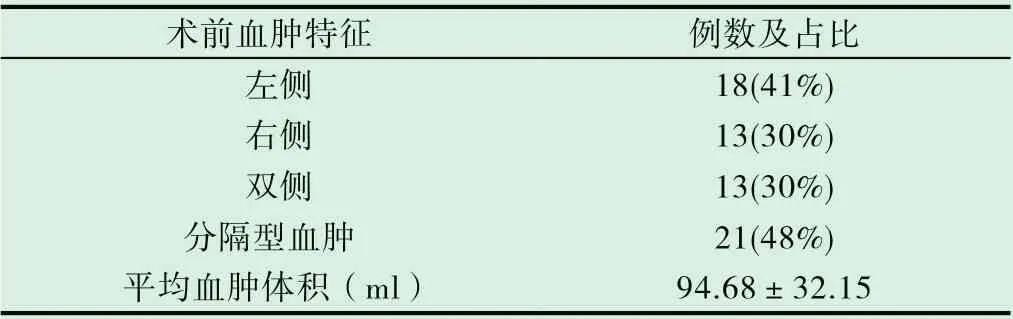

根据纳入标准和排除标准,44 例患者最终纳入分析。表1 总结了入院时的临床资料,大部分患者为男性,占91%,44 例患者平均年龄为60 岁。主要症状为头痛(82%)、头 晕(57%)、步 态 不 稳(27%)、肢 体 乏 力(41%)、精 神 症状(11%)、意识障碍(11%)、恶心呕吐(30%)、失禁(9%)。有头部外伤史患者占比为57%。表2 显示了术前慢性硬膜下血肿的影像学特征,左侧慢性硬膜下血肿为40%,右侧和双侧都占30%,分隔型血肿有21 例,比例为48%。44例患者平均血肿体积为94.68ml。

根据随访, 仅1 名患者复发, 复发率为2.3%( 表3), 出院后6 个月mRS 评分为0-3 分的患者比例为43/44(97.7%)。有5 例患者(11.4%)出现术后并发症,均为术后1-3d 内出现短暂性精神症状。在术后第1d 和出院前1d 复查CT,改良软性神经内镜清除慢性硬膜下血肿功效明显(图3),出院时中位数血肿清除率为87.76%(表3)。

表1 入院时临床资料Tab. 1 information of patients

表2 术前血肿影像学特征Tab. 2 Preoperative imaging features of hematoma

表3 疗效指标Tab. 3 Outcome measures

2.2 案例报告

复发1 例为8 岁患儿,因脑积水行脑室腹腔分流手术史,入院CT 提示双侧慢性硬膜下血肿,术后1 个月复发,再次行手术治疗,预后良好。出院后6 个月随访mRS 评分为4 分的1 例为81 岁女性患者,入院时有急性意识障碍、失禁症状,行改良软性神经内镜治疗,出院后6 个月出行仍依赖轮椅,mRS 评分为4 分。

3 讨论

尽管钻孔引流术是治疗慢性硬膜下血肿的标准手术方法,但近年来越来越多的研究表明,硬性或软性神经内镜治疗慢性硬膜下血肿有其独特的优势[11-13]。鉴于慢性硬膜下血肿的发病率不断上升,探究最佳的手术治疗方法尤为重要。慢性硬膜下血肿术后的一个重要问题是复发,大约8%-33%的患者需要再次手术[14]。复发率是本研究的疗效指标之一。据文献报道,复发的危险因素包括高龄、出血倾向、颅内压低、术后大脑复张不良、严重气颅、血肿清除率低,术前中线移位严重[2,14]。分隔型慢性硬膜下血肿是一种特殊类型,其特征是血肿腔被纤维蛋白隔膜分成不同的部分,这是复发的独立危险因素[14],在钻孔引流手术中,这些隔膜结果会阻碍血肿的排出。在本研究中,在改良软性神经内镜的引导下,手术医师可以大幅度地清除纤维隔膜、含纤维蛋白的有组织的血肿、新生内膜,间隔内的血肿,尽可能多地清除慢性硬膜下血肿。

据报道,以下方法可以尽可能避免并发症:(1)术前完成影像学检查,以评估分隔型血肿的数目和位置。(2)为保证操作的可操作性,钻孔的直径应稍微加大。(3)手术医师应将神经内镜轻拿轻放,以免损伤大脑皮层。(4)切除隔膜时需要特别小心,以免造成皮质出血。(5)内膜应尽量打开,以免漏掉任何不连通的小室。(6)在关闭钻孔前,应先用温水冲洗硬膜下腔,以防止出现气颅[15]。本研究发现术后短暂性精神症状发生率较高(11.4%),我们认为在整个围手术期对并发症的预防和治疗进行综合评估是非常重要的。根据出院时复查的头颅CT,统计分析出在出院时中位数血肿清除率为87.76%,四分位间距为81.40%-91.54%。硬膜下血肿脑组织的压迫会导致临床症状,高的血肿清除率表明改良软性神经内镜技术是一种有效的减轻早期脑压迫症状的方法,也显示出有良好的受压大脑半球复张率(图3)。这个疗效指标也显示了改良软性神经内镜技术的有效性。

近年来,随着诊断方法和手术技术的发展,慢性硬膜下血肿的治疗方法也在不断发展。虽然外科治疗已被证明对慢性硬膜下血肿的治疗是有效的,但仍有一小部分患者复发。我们认为预防复发的关键在于:(1)清除纤维隔膜、新生膜、隔室、含纤维蛋白的有组织的血肿。(2)在体温下用生理盐水大量冲洗和冲洗硬膜下腔,彻底清除血肿,并留置封闭的引流系统。(3)促进受压大脑半球复张。Hellwig等[16]证明了软性神经内镜技术结合闭合引流系统对慢性硬膜下血肿是有效的。他们使用软性神经内镜和新生膜切除术成功地治疗了14 例患者中的13 例,并且没有复发。M Májovský 等[12]发现,软性神经内镜辅助下慢性硬膜下血肿清除术可以很好地显示血肿腔,并保留了微创方法的优点,同时复发率和发病率较低。在2013 年我们改良了软性神经内镜技术并应用于慢性硬膜下血肿的治疗。内镜镜片旁附有可调节吸引管,以清除血肿,而不是使用内镜自身的工作通道进行血肿抽吸,因为很容易导致内镜镜片被血肿液模糊。手术过程由手术医师一手握住内镜和吸引管的柔性尖端,另一只手握另一端的控制装置,助手控制吸引管的阀门清除血肿。我们不采用一位手术医师控制神经内镜,同时另一个医师用吸引装置伸入硬膜下腔清除血肿的方法,因为可能存在的不协调性会增加手术的风险和难度。改良软性神经内镜技术在慢性硬膜下血肿的治疗中有许多优点:(1)大范围清除血肿液和有组织的血肿,识别隔膜,内镜引导下破坏和清除新生膜、纤维蛋白隔膜和固体血肿凝块,降低复发率。(2)改良软性神经内镜的柔性尖端可平行于大脑表面伸入硬膜下腔,在不损伤脑组织的情况下,提供更广阔的视野和多角度、多方位地观察和操作。(3)在直视控制下正确定位引流管,防止脑组织和血管损伤[17]。(4)吸引通道绑定在内镜旁,在一个医师的直视下清除血肿,降低了因2 名医师同时持器械同时在硬膜下行手术操作可能存在的不协调性而增加的手术操作风险和难度。(5)与大型标准骨瓣开颅术相比,改良软性神经内镜技术中的小骨窗开颅术仍是微创手术。该技术也有一些缺点:(1)主要问题是将内镜引入硬膜下腔可能会损伤桥静脉和皮质表面。然而,这种并发症在我们的病例系列中没有出现,因此丰富软性神经内镜操作经验至关重要。神经内镜技术也受血肿厚度和大小的限制,狭小的硬膜下空间不宜引入神经内镜清除血肿。(2)与硬质神经内镜相比,软性神经内镜获得的图像分辨率较低,且缺少多功能的仪器工作通道。(3)改良软性神经内镜技术治疗需要一些额外的费用并延长了手术时间。但总的来看,改良软性神经内镜技术有较低的复发率,避免再次手术,从而带来诸多益处。

这是一项对改良软性神经内镜技术的病例系列研究,而该改良技术以前还没有文献报道过,具有创新性。我们的研究有几个局限性。这个病例系列中患者人数相对较少,没有对照组,是单中心回顾性经验。需要随机对照试验更严格地分析该技术的益处和挑战。

4 结论

我们的研究提出的技术是对软性神经内镜的改进,主要优点是在直视下识别并清除纤维隔膜、分隔型的和有组织的慢性硬膜下血肿,单人的硬膜下手术操作降低了手术操作风险和难度。改良软性神经内镜技术有低复发率和高血肿清除率的优势,可以改善临床预后,在治疗慢性硬膜下血肿方面是安全和有效的。