父母心理控制、社会自我效能感对中学生羞怯水平的影响

2021-05-11罗小漫何浩

罗小漫?何浩

〔摘要〕采用父母心理控制问卷、社会自我效能感量表以及羞怯量表对885名中学生进行问卷调查,探讨父母心理控制、社会自我效能感对中学生羞怯的影响。研究结果表明:中学生的羞怯水平处于中等程度;男生的父母心理控制得分均高于女生,城镇学生的父母心理控制得分高于农村学生,城镇学生的社会自我效能感得分显著高于农村学生,农村学生的羞怯得分显著高于城镇学生;父母心理控制与中学生羞怯呈正相关,社会自我效能感与中学生羞怯呈负相关;社会自我效能感能缓解父母心理控制对中学生羞怯的正向预测作用。

〔关键词〕父母心理控制;社会自我效能感;中学生羞怯

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2021)11-0004-04

一、引言

中学生羞怯问题是当今社会关注的热点话题之一,如何降低中学生羞怯水平,改善其人际关系,提高其社交能力,是诸多心理学家研究的焦点。羞怯是人际交往中常见的现象,是指在人际交往情境中个体体验到或表现出的某种不适,包括紧张、焦虑、不安的主观体验和行为上对社交的抑制或回避;同时还伴随着脸红、心跳等明显的生理特征和消极认知[1]。因此,探讨中学生羞怯产生和发展的影响因素,对促进其身心健康发展具有重要作用。以往研究发现,亲子沟通、教养方式等家庭环境因素是影响羞怯产生和发展的重要原因[2]。而父母心理控制作为教养方式的重要维度之一,会对中学生的发展产生重要影响。它是指父母侵扰个体思想和情感的侵入式教养行为,容易引发个体的焦虑、内疚,导致限制其表达自己的观点等问题[3]。有研究还发现,父母的民主教养能降低个体的羞怯水平,而父母的专制以及高控制则会提高个体的羞怯水平[4]。

社会自我效能感是自我效能感在社交领域的特殊表征,是个体对自己在社会交往中获得和维持人际关系能力的信念,也是个体人际交往行为的重要影响因素[5]。高社会自我效能感的个体人际交往动机较强,社交能力也较高,确信自己能在社交活动中获得回报,对社交活动充满自信。有研究发现,社会自我效能感与羞怯存在显著的负相关[6-7]。此外,社会自我效能感作为调节变量,还能缓冲压力带来的消极影响,以及人际交往中消极因素带来的负面作用[8]。

综上所述,本研究拟揭示中学生父母心理控制、社会自我效能感和羞怯的关系,探讨父母心理控制、社會自我效能感对中学生羞怯的影响;并进一步明确社会自我效能感在父母心理控制与羞怯的关系中所起的调节作用,明确社会自我效能感能缓冲父母心理控制对羞怯的负面影响,以期为中学生羞怯的干预和改善提供理论和实证依据。

二、研究方法

(一)研究对象

采用方便取样,选取重庆市与贵州省铜仁市的900名中学生作为调查对象,获得有效问卷885份,问卷有效率为98%。其中,初中生456名,高中生399名;男生396名,女生459名;农村学生376名,城镇学生509名;独生子女428名,非独生子女457名。

(二)研究工具

1.父母心理控制问卷

采用Wang等编制的父母控制问卷中文版,使用其中的心理控制问卷,该问卷共18个题目,包括引发内疚、收回关爱以及坚持权威三个维度[9]。学生根据父母的实际情况作答,采用5点计分,分数越高表示父母心理控制水平越高。在此次研究中,父母心理控制问卷的内部一致性系数为0.88。

2.羞怯量表

采用Cheek和Buss编制的羞怯量表,由13个题目构成,其中有4个项目是反向计分。该量表采用5点计分(1=非常不符合,5=非常符合)[10]。学生得分越高,表示其羞怯水平也越高。在本研究中,羞怯量表的内部一致性系数为0.89。

3.社会自我效能感量表

社会自我效能感量表由Smith和Betz编制,孟慧、杨铮、徐琳等[11]修订。该量表包含18个题目,采用5点计分,得分越高表示学生的社会自我效能感水平越高。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.87。

(三)统计分析

采用SPSS16.0软件对数据进行相关分析、差异检验以及回归分析。

三、研究结果

(一)中学生父母心理控制、社会自我效能感与羞怯的现状

研究发现,中学生父母心理控制平均得分为2.86,处于中等水平,其中父亲心理控制得分为2.75,母亲心理控制得分为2.89;社会自我效能感平均得分为3.35,处于中等偏上;中学生羞怯平均得分为3.01,处于中等水平。以性别、生源地等人口学变量进行差异检验,结果表明,男生在父母心理控制(p<0.001)、父亲心理控制(p<0.001)与母亲心理控制(p<0.01)上得分显著高于女生,城镇学生的父母心理控制得分显著高于农村学生(p<0.05),城镇学生的社会自我效能感得分显著高于农村学生(p<0.05),农村学生的羞怯得分显著高于城镇学生(p<0.05)。

(二)中学生父母心理控制、社会自我效能感与羞怯的相关分析

相关分析表明(见表2),中学生父母心理控制、父亲心理控制、母亲心理控制与社会自我效能感都呈显著负相关(p<0.01);父母心理控制、父亲心理控制、母亲心理控制与羞怯呈显著正相关(p<0.01)。研究还发现,中学生社会自我效能感与羞怯呈显著负相关(p<0.01)。

(三)中学生社会自我效能感在父母心理控制与羞怯之间的调节作用

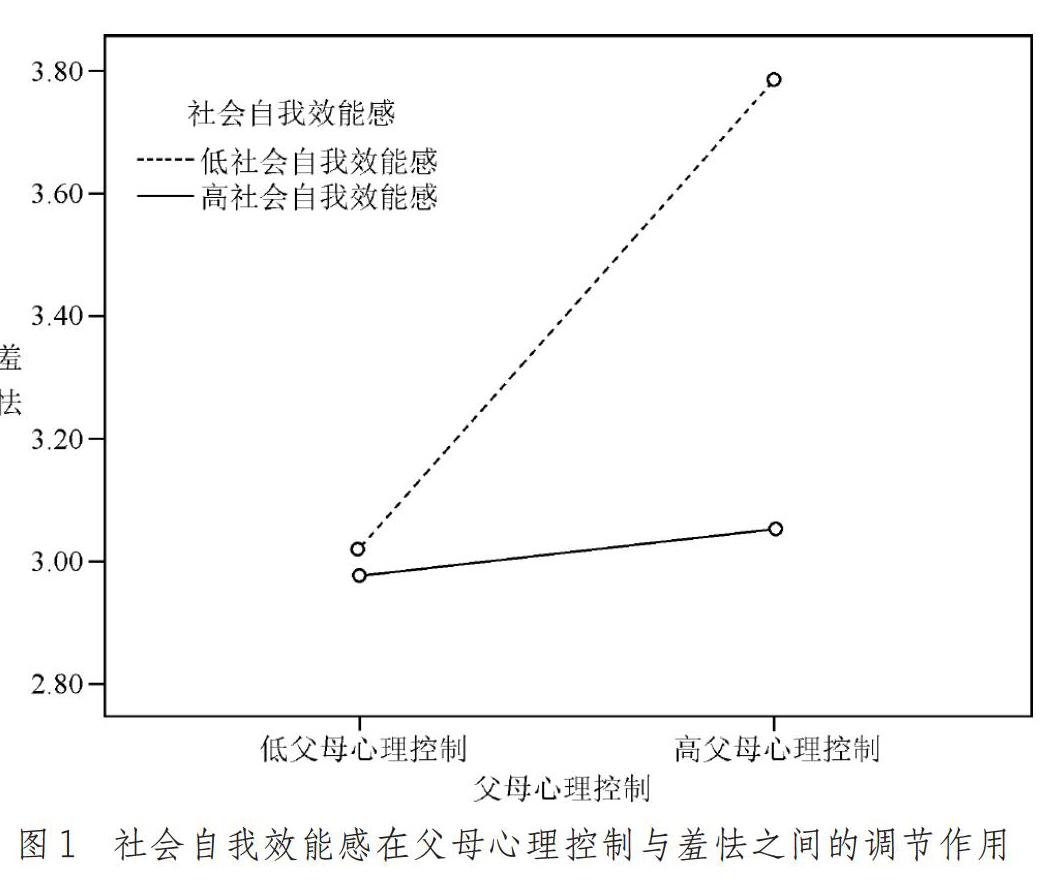

由上述研究结果可知,中学生父母心理控制、社会自我效能感与羞怯的关系存在差异显著性。进一步的层次回归分析结果表明,父母心理控制与社会自我效能感对中学生羞怯的交互作用显著(β=-0.33),调节效应值为0.22。为了能更清晰地了解社会自我效能感的调节效应趋势,分别将父母心理控制与社会自我效能感分为高、低两组(平均数上下一个标准差)。由图1可知,随着父母心理控制得分的增加,中学生的羞怯得分均呈上升趋势,然而社会自我效能感得分较低的学生上升趋势更明显。即当个体父母心理控制得分较低时,低社会自我效能感组与高社会自我效能感组中学生的羞怯得分差异不显著;然而,当个体父母心理控制得分较高时,低社会自我效能感组中学生的羞怯得分明显高于高社会自我效能感组。

四、讨论与分析

(一)中学生父母心理控制、社会自我效能感與羞怯的现状分析

描述性统计结果表明,中学生父母心理控制处于中等水平,其中学生感知到的母亲心理控制得分高于父亲心理控制。这一方面表明,中学生父母心理控制整体水平较高。中学阶段是学生自主性发展最迅速的时期,要求学生有足够的空间去追求独立,而父母出于对子女“恨铁不成钢”的想法,会采用责备与批评的方式去关爱孩子,有时还会将自己的要求和意愿强加给子女,让他们无条件接受,这就会让子女感受到较强的心理控制。另一方面还表明,中学生母亲的心理控制水平高于父亲,这与前人研究结论一致[12]。受到中国“男主外,女主内”的传统观念影响,母亲对子女的教育和监管起了主要作用,会将更多的时间和精力投入到孩子的教育与管教中;而父亲则更多地追求事业的发展并关注孩子未来发展的宏观方面,这就导致学生会感受到来自母亲的心理控制较多。

研究结果还发现,中学生社会自我效能感处于中等偏上水平,这表明中学生的人际关系状况较好,在人际交往中能采取较为主动、积极的态度与行为,即使在人际交往中遇到了挫折,也能采用积极的归因与积极的行动去解决,最终形成较好的人际关系。与此同时,结果还发现,中学生羞怯水平处于中等水平,这个结果对于中学生而言,虽然不会打乱他们的学习与生活,但影响也是不容小觑的,需要引起重视。以学业为主的中学生较少有机会参与社会交往,伴随着生理的发展与成熟,他们在人际交往情境中容易表现出焦虑、紧张,有时甚至还会出现脸红心跳、呼吸急促等症状。因此在教育教学过程中,教育工作者应多关注羞怯者这一群体的问题表现与成因,要将中学生的羞怯控制在合理范围内,尽量减少因为羞怯对学生造成的负面影响。

(二)中学生父母心理控制、社会自我效能感与羞怯的差异分析

研究结果发现,男生在父母心理控制、父亲心理控制与母亲心理控制上得分均显著高于女生。青春期是个体自我同一性发展的重要时期,中学生开始经历各种混乱与挑战,开始反抗父母的权威,对自主与独立的需求较儿童期更为强烈[13]。尤其是男生,更向往自由、独立以及不受束缚,父母不鼓励子女自主发展,限制子女情感与行为的教养方式,会让男生感受到更多的心理控制感。城镇学生的父母心理控制与社会自我效能感得分显著高于农村学生,这一方面可能是因为大多数农村学生是留守学生,父母常年在外打工,由爷爷奶奶照顾,对孩子的教育参与较少;而城镇父母对孩子期望较高,会有更多时间参与到孩子的学习与生活中,对孩子的要求也较高。因此,城镇中学生的父母心理控制水平高于农村学生。另一方面可能表明,与农村学生相比,城镇学生对自己的社会交往能力更加自信,在人际交往中会有更多的适应性反应,面对人际冲突也能采取适应性的问题解决策略。此外,农村学生的羞怯得分显著高于城镇学生,这与李响[14]的研究结论一致:农村学生生活圈子狭小,生活环境简单;而城镇学生成长环境较好,生活内容丰富,还能接触不同类型的人和事,这就导致农村学生在人际交往中更多表现出羞怯。

(三)父母心理控制、社会自我效能感对羞怯的影响

本研究发现,父母心理控制与羞怯呈显著正相关,这表明学生感受到的父母心理控制水平越高,越容易在人际交往情境中表现出紧张、焦虑等行为。这也证明,父母心理控制这种消极的教养方式不利于子女的健康发展,父母收回关爱、引发孩子内疚感等教养方式,可能直接引起学生的消极情绪体验,导致中学生在社交场合中放不开,容易出现退缩回避、社交焦虑等害羞行为。与此同时,研究结果还发现,社会自我效能感对中学生父母心理控制与羞怯之间的关系具有调节作用,能有效缓解父母心理控制正向预测羞怯的趋势。由此说明,社会自我效能感作为个体的内在特质,它在不同的情境中发挥着不同的调节作用,对于父母心理控制水平较高的情境,低社会自我效能感的个体更容易出现羞怯行为,而高社会自我效能感的个体则能减少社会交往中羞怯行为的出现。因此,在与父母的交往中,面对父母高水平心理控制的学生,在社会交往中更易出现退缩等害羞行为,这就导致低社会自我效能感的学生特别容易出现羞怯行为;而高社会自我效能感的学生在羞怯行为出现之前,就能确信自己有能力应对社交活动并获得回报,还能积极应对来自父母的心理控制,在社会交往中主动接触他人,与环境互动,能有效地降低社会交往中的焦虑、紧张,进而抑制了羞怯行为的产生。

五、教育建议

本研究从社会自我效能感的角度出发,为预防并干预中学生的羞怯行为提供了重要的理论支持。鉴于社会自我效能感是影响个体羞怯行为的重要因素,且社会自我效能感这一内在特质的形成离不开个体自身以及家庭、学校的影响,那么对于中学生羞怯行为的预防与干预,可以从个体自身、家庭和学校三方面入手。

个体自身方面,随着身心发展的不断成熟,以学业为主的中学生应多参与社会交往,提高自身对社交的自信程度;还要学会积极处理不同的社交任务,以积极的态度应对来自父母的心理控制,提高自身的社会交往与社会适应能力。

家庭方面,父母应对孩子要求独立自主的心态有一个正确的认识,在与孩子交往的过程中,尽可能减少自己的心理控制,而采用适当的行为控制。行为控制是指父母向子女施加规范、限制以及以主动观察和询问等方式了解子女活动,相对于心理控制,行为控制会明确规范子女行为,能减少学生外化问题的产生,被认为是较恰当的控制方式[15]。此外,父母还应尽可能多地让孩子自主决策,不可采用撤回关爱、引发内疚以及坚持权威等方式威胁孩子,以免让学生出现羞怯等社会适应不良行为。

最后是学校方面,除了家庭,学校也是中学生学习与生活的重要场所,尤其是学校中的同伴交往对个体社会自我效能感的提升有重要作用。因此,学校应多举办一些能够促进学生人际交往、建立良好同伴关系的活动,如开展一系列促进人际交往、增强团队凝聚力的团体辅导活动,让学生能在人际交往中提高社会自我效能感,降低羞怯水平,促进学生的身心健康发展。

参考文献

[1]陈英敏,劉忠花,李亮,等. 高中生羞怯与学业适应的关系:学业求助的中介作用[J]. 心理发展与教育,2018,34,150(3):69-76.

[2]闫景蕾,张伟霞,崔娟. 母亲教养方式及青少年自尊与羞怯的关系[J]. 中国心理卫生杂志,2016,30(2):142-147.

[3]高鑫,丁碧蕾,冯姝慧,等. 父母心理控制和儿童消极情绪性对学前儿童问题行为的共同作用:“素质—压力”还是“差别易感性”[J]. 心理发展与教育,2018,34(1):28-37.

[4]韩磊,高峰强,平凡,等. 父母教养方式对羞怯的作用机制[J]. 心理与行为研究,2012,10(6):464-467.

[5]何浩,潘彦谷. 生命意义感、宽恕对中学生社会自我效能感的影响[J]. 教学与管理(理论版),2017,697(12):71-73.

[6]顾佳旎,孟慧,范津砚. 社会自我效能感的结构、测量及其作用机制[J]. 心理科学进展,2014,22(11):1791.

[7]Smith H M ,Betz N E . An examination of efficacy and esteem pathways to depression in young adulthood[J]. Journal of Counseling Psychology,2002,49(4):438-448.

[8]Buser T J ,Buser J K ,Kearney A . Justice in the family:The moderating role of social self-efficacy in the relationship between nonsuicidal self-injury and interactional justice from parents[J]. The Family Journal,2012,20(2):147-156.

[9]孙丽萍,鞠佳雯,蒋柳青,等. 父母心理控制与青少年焦虑的关系:一项交叉滞后研究[J]. 心理发展与教育,2018,34(6):120-130.

[10]许萍. 初中生网络社交互动与自我同一性的关系研究:羞怯的调节作用[D].宁波:宁波大学,2017.

[11]孟慧,杨铮,徐琳,等. 大学生社会自我效能感与学业成绩的关系:适应的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志,2012,20(4):552-555.

[12]邓林园,刘丹,徐洁. 父母监控与青少年自我控制:父亲自我控制的调节作用分析[J]. 中国特殊教育,2018,221(11):85-93.

[13]孙丽萍,田微微,边玉芳. 父母心理控制的发展趋势及青少年抑郁、焦虑的影响:一项三年追踪研究[J]. 中国临床心理学杂志,2018(4):730-735.

[14]李响. 高中生羞怯与网络成瘾的关系:社会支持与心理需求的中介作用[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2015.

[15]李丹黎,张卫,王艳辉,等. 母亲心理控制与青少年问题性网络使用:非适应性认知的中介作用[J]. 心理科学,2013(2):411-416.

(作者单位:铜仁幼儿师范高等专科学校学前教育学院,铜仁,554300)

编辑/张国宪 终校/卫 虹