黏性细颗粒泥沙絮凝研究浅析

2021-05-11周苏芬黄志文邬年华王志超

周苏芬,黄志文,邬年华,王志超

(江西省水利科学院,江西 南昌330029)

黏性细颗粒泥沙是自然界泥沙的重要组成部分,其基本特性与运动规律与非黏性泥沙最大的区别在于非黏性泥沙以单颗粒运动为主,而黏性细颗粒泥沙受多种因素影响,会发生絮凝作用[1],形成絮团,在天然水体中绝大部分以絮团的形式输运[2]。因此,对黏性细颗粒泥沙运动的研究关键在于对絮凝作用的研究。本文在查阅大量文献和资料分析的基础上,从研究方法、取得的主要研究成果两方面,总结现有黏性细颗粒泥沙絮凝作用研究成果,提出进一步研究的具体方向和技术思路。

1 研究方法

1.1 理论研究

细颗粒泥沙絮凝沉降理论研究可以分为絮凝动力学理论、胶体稳定性理论、分形几何理论三个阶段。

1.1.1 絮凝动力学理论

1917年,波兰学者Smoluchowski基于扩散理论,在6个假设前提下,即颗粒为实心球体、絮凝过程中絮团不发生破坏及沉降、液体为层流、初始颗粒粒径相同、碰撞仅在两颗粒间发生、碰撞即粘结,建立了絮凝动力学方程:

式中,t为时间,下标 i、j、k 为絮团内颗粒个数;n 表示单位体积内的絮团数目;c为絮团最大值;α为碰撞效率参数;β(i,j)为碰撞频率函数。但因为方程是在理想化假设的基础上,絮团碰撞频率函数、效率系数很难直接确定,实际河流中的絮凝沉降现象往往非常复杂,很难直接采用此公式进行分析。

1.1.2 胶体稳定性理论

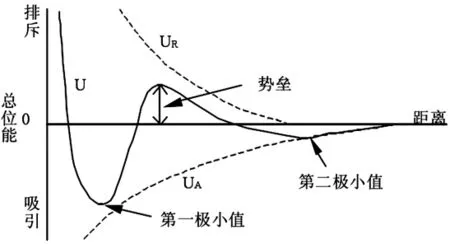

胶体稳定性(DLVO)理论:颗粒间存在综合作用能,它是范德华引力能和电层排斥能的叠加。这一理论认为,两个细颗粒靠近时其交互作用能会出现三个极值,在极大值即势垒处,两微粒产生最强排斥力,可逆粘结发生在第二极小值处,絮凝发生在第一极小值处,同时提出,颗粒粘结的临界条件为排斥势垒为0(如图1所示)。

图1 粒子间典型位能曲线

1.1.3 分形理论

分形理论是由B.B.Mandelbrot[3]提出的分形几何概念在海岸线、地貌等复杂几何形态研究中逐渐演变而成。随着计算机技术快速发展,分形理论推动了泥沙絮凝研究,先后形成了扩散受限聚集模型(DLA)和扩散受限的絮团聚集模型(DLCCA),弥补了絮凝动力学理论无法描述实际颗粒聚集体的复杂结构的空白。目前,分形理论在河流泥沙领域有广泛的应用,一是将分形维数作为一项指标,用于河床地貌、河型分类及泥沙颗粒级配等研究中,如刘兴年[4]利用分形理论研究河流地形地貌及河流类型的划分;分形理论在河流剖面形态及河流表面形态等河流形态研究中也有广泛应用[5];王协康[6,7]基于分形理论,分析泥沙颗粒级配及非均匀沙床面粗糙度;李嘉[8]给出了泥沙颗粒粒径的分形分布函数;金同轨[9]利用分形研究黄河泥沙絮凝过程中的形态。二是利用分形模型模拟复杂现象和结构的动力学过程,如DLA和DLCCA等模型。

1.2 现场观测研究

随着科学技术发展,现场测量仪器不断更新,使得对黏性细颗粒泥沙现场观测条件得到了极大改善。当前,现场观测主要测量絮凝体粒径、絮凝体沉降速度及絮凝体结构,激光粒度仪[9]为粒径和体积浓度的主要测量仪器,沉速测量方法主要有ADV法[11]、SEDVEL沉速仪法[12]、INSSEV原位录像沉速仪[13]等,絮凝体的结构主要通过显微镜、高清摄影机等光学设备进行观测[11]。

黄鹏程[14]利用激光粒度分析仪、X射线荧光光谱仪、Zeta点位仪等测量仪器对三峡库区忠县皇华城区域泥沙样品进行粒度、元素、Zeta电位等特性进行分析。王诗妮[15]利用现场激光粒度仪(LISST)、声学多普勒流速剖面仪(ADCP)和光学后向散射浊度计(OBS),在不扰动天然细颗粒泥沙絮凝体的情况下,定点连续测量了长江河口上段、口门段以及北港口外段的表层絮凝体的级配谱,结合水动力、盐度数据,分析了絮凝体粒径与流速、盐度和浊度的关系,以及河口不同区段的絮凝特性。李文杰[16]利用ADV和泥沙采样测得三峡库区忠县和奉节河段同步的瞬时流速和含沙量,通过泥沙扩散理论反算现场泥沙沉速及絮团粒径,得到了三峡库区泥沙絮凝度及其与粒径、流速和含沙量的关系。宋迪迪[17]利用Image-pro plus图像处理软件,提取了絮凝体外形尺寸及絮凝体内孔隙直径、孔隙率、孔隙比等特征。余立新[18]利用环境扫描电镜( ESEM)观测有机质对絮凝体形态影响。

1.3 物理试验研究

总结国内外文献可以发现,物理模型试验是研究黏性细颗粒泥沙絮凝主要研究方法,通过采样、预处理、制配等过程,利用室内试验装置对黏性细颗粒泥沙絮凝进行研究,主要分为静水沉降试验和动水絮凝试验两方面。

静水沉降试验装置主要有沉降(量)筒或自主开发的沉降筒。如张德茹[19]、李慧梅[20]试验研究都是在体积为1 000mL的沉降量筒中进行的,冯曦[21]则采用内径4.5cm、长104cm的沉降管进行试验,王茜[22]采用500mL和1 000mL沉降筒试验,利用清浑交界面沉降速度和上清液浊度研究了粒径分布、初始含沙量及高分子聚合物对河湖淤泥絮凝沉降特性的影响规律;在沉降(量)筒内进行试验的优点是由于体积小,泥沙配置更均匀,但存在取样不方便,很难测量沿垂线分布的含沙量和泥沙的级配等缺点。而且有可能对絮团结构产生破坏,损失水量,产生量测误差。陈曦[23]、吉祖稳[24]、谢瑞[25]等则利用自制沉降筒进行试验研究,使得测量数据更精确。

静水试验中黏性细颗粒泥沙在不受外界扰动的情况下完成絮凝沉降,而在天然水体中水流往往是流动的,黏性细颗粒泥沙的沉降受动水影响。动水絮凝试验主要是研究水流紊动等动水参数对细颗粒泥沙沉降的影响,试验装置主要有长型水槽[26]、振动沉降筒[27]、旋转沉降筒[28]、环形水槽[29]等。

1.4 数学模型研究

由于黏性细颗粒泥沙粒径往往是微米级别,受技术及测量仪器限制,直接观测其絮凝过程存在一定的难度,因此,近年来随着数学模拟技术的不断发展,众多学者尝试通过数值模拟计算,对黏性细颗粒泥沙絮凝进行研究。已有研究主要从以下4个方面开展:(1)基于絮凝动力学理论,在离散絮凝动力学方程基础上加上简化假设,计算单颗粒间的碰撞频率。如Xu[30]利用絮凝方程的质量形式模拟河口地区浊度与絮凝的关系;Lee[31]在改进的絮凝方程基础上研究了河口泥沙的双峰絮凝;杨铁笙[32]利用Smoluchowski方程研究黏性细颗粒泥沙絮凝-沉降的时空过程。(2)基于分形理论建立的絮凝体生长模型,如DLA、DLCA、RLCA等模型,DLA模型通过简化处理,注重构建颗粒的絮凝体结构,未考虑泥沙颗粒之间粘结机理,而RLCA与DLCA模型除考虑了单个泥沙颗粒之间碰撞粘结现象,还考虑了泥沙颗粒与絮凝体、絮凝体与絮凝体之间碰撞与粘结现象[33]。柴朝晖[34]以分形聚集生长理论为基础,考虑了絮团破碎、泥沙浓度等因素影响,使用三维无网格方法,在MATLAB平台上通过模拟泥沙颗粒和絮团在布朗运动、重力沉降和均匀切变水流作用下碰撞黏结过程,研究了水流剪切作用对黏性细颗粒泥沙絮凝影响。(3)基于格子玻尔兹曼方法(LB)的微观作用力模型,LB方法避免了求解N-S方程中的非线性项,并且进一步简化了计算量,具有编程简单、易于并行等优点[35],可以从微观的角度模拟水流和泥沙运动。张金凤[36]为了模拟紊动剪切率对泥沙絮凝影响建立了三维格子玻尔兹曼数学模型。乔光全[37]用格子玻耳兹曼方法,引入胶体作用理论模拟不同温度下两个黏性泥沙颗粒静水不等速沉降絮凝过程。(4)其他,如张宇卓[38]基于介观尺度下的耗散粒子动力学方法,建立了包含力场势函数的均匀各向同性紊流模型,对不同剪切率条件下黏性泥沙絮凝过程及絮团形态进行了模拟计算。

2 研究成果

2.1 黏性细颗粒泥沙絮凝成因

2.1.1 盐絮凝

盐絮凝是因为水中的金属离子浓度提高而导致泥沙颗粒失去稳定产生的一种絮凝现象[39]。主要原因是悬浮泥沙颗粒吸附水中金属离子后,表面排斥力减小,颗粒之间平衡被破坏,泥沙稳定性降低,从而促进絮凝的发生,而这一机制主要包括压缩双电层作用和电性中和作用[40]。

2.1.2 桥联絮凝

桥连絮凝是指在被吸附的有机物胶结作用下,颗粒之间互相碰撞时形成粒间桥键,由此发生的絮凝现象称之为桥联絮凝。产生桥联絮凝的情况主要有以下两种[41]:一是一个有机物高分子与两个或两个以上颗粒通过侨联而出现絮凝;二是不同细颗粒表面上吸附的有机高分子通过相互作用而出现絮凝。

2.1.3 网捕作用

网捕作用[42]是指细小的泥沙颗粒附着在大的絮凝体(絮团)之间的空隙而一同下沉的现象,而有机物的胶结作用是促进大的絮凝体(絮团)的主要原因。

2.1.4 碰撞理论

碰撞理论是指水体中的泥沙颗粒受布朗运动、不等速沉降、水流紊动等动力作用,发生碰撞粘结,形成较大絮凝体现象[43]。当粒径<1μm时,黏性泥沙颗粒之间的碰撞主要是由于布朗运动;在水库、湖泊等静水中泥沙粒径常>1μm,不等速沉降是其发生碰撞的主要原因;而动水中的泥沙颗粒碰撞的主要动力是水流紊动[44]。

2.2 影响黏性细颗粒絮凝因素

2.2.1 泥沙粒径

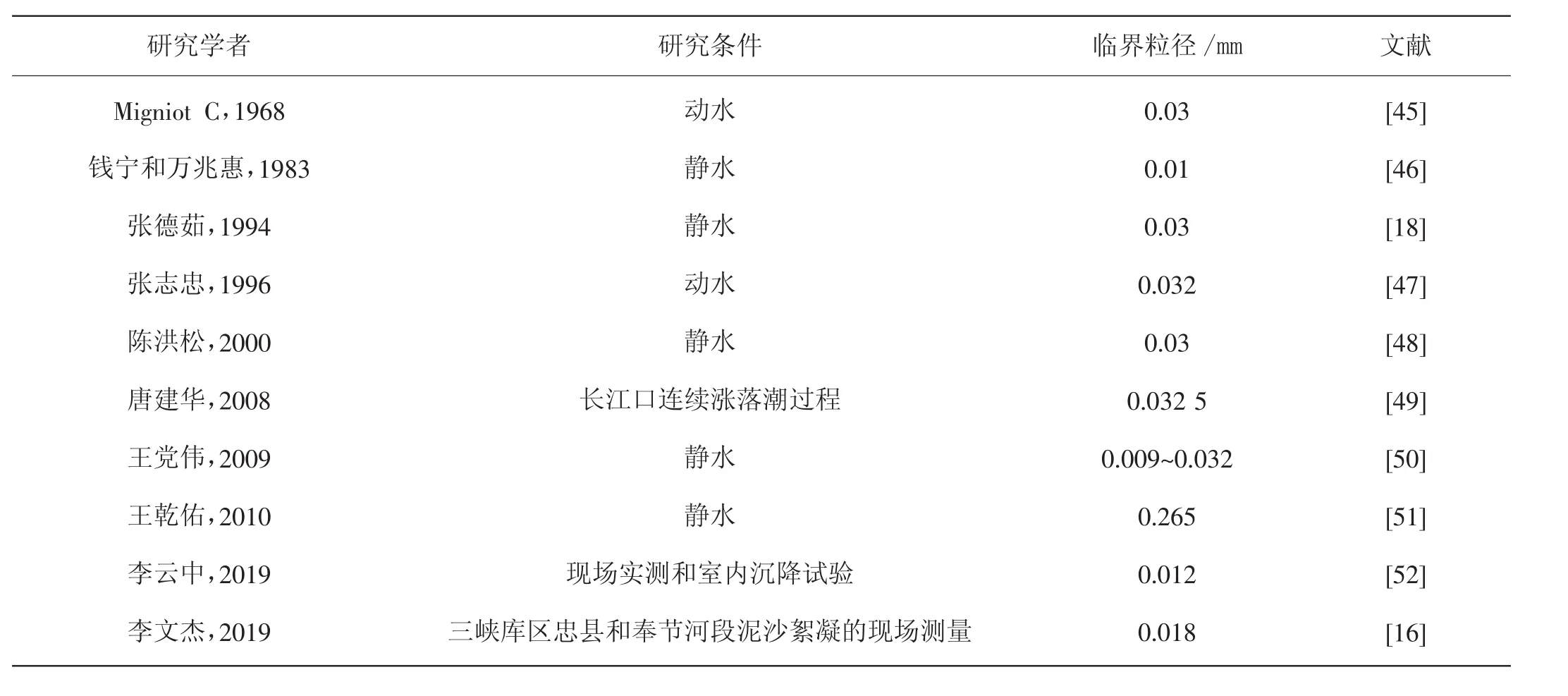

泥沙粒径是影响絮凝发生的一个重要因素,粒径越小越容易出现絮凝,而且会影响形成絮团的过程以及其内部结构。现有研究成果表明,黏性细颗粒泥沙产生絮凝的临界粒径为0.009mm~0.032 5mm。

2.2.2 泥沙浓度

大量研究表明泥沙浓度的增加会导致絮凝作用先增强后减弱。从絮凝碰撞机制来看,泥沙浓度越高,颗粒间碰撞的几率越大,从而加快颗粒聚合,促进絮团生长;但较大的泥沙浓度需要较大水流流速挟带,而大流速又会抑制泥沙絮凝,进而导致当泥沙浓度达到一定程度时,絮凝呈减弱趋势。如万远扬[51]通过室内试验发现随着含沙量增加,沉速先增大后稳定再减小;李文杰[16]通过对三峡库区泥沙絮凝现场测量发现随着含沙量增加,库区泥沙絮凝度呈先增大后微弱减小趋势。

2.2.3 水流紊动强度

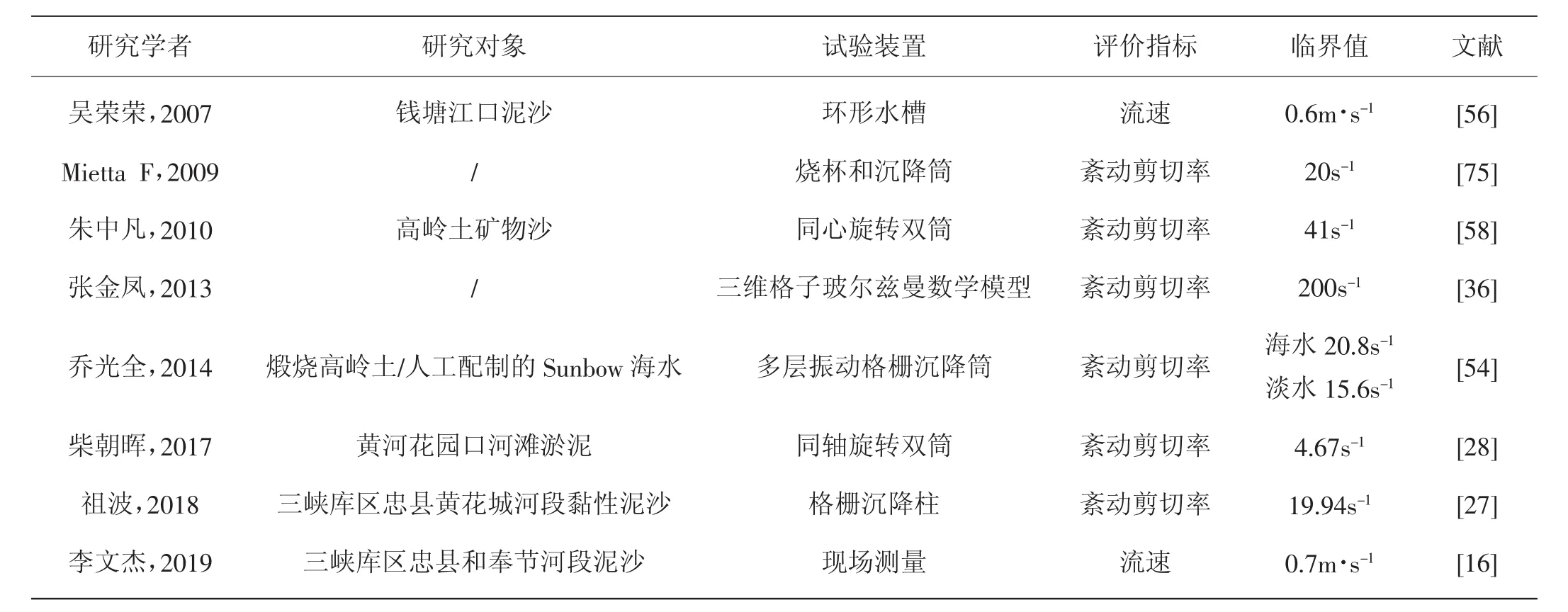

水流紊动强度对泥沙絮凝影响规律与泥沙浓度对其影响规律类似,低强度紊动促进絮凝,高强度紊动抑制泥沙絮凝[27,28,54,55],所以存在影响絮凝的临界紊动强度,从表2絮凝临界紊动强度研究成果表中可以看出,受研究对象、试验装置、水体条件等影响,临界紊动强度存在较大差异。

表1 絮凝临界粒径研究成果表

表2 絮凝临界紊动强度研究成果表

2.2.4 其他水化学因素

黏性细颗粒泥沙絮凝除受上述因素影响之外,水体内水化学因素如盐离子浓度[59]、温度[37]、pH 值[60]、有机物等也是影响絮凝的重要因素。盐离子浓度、pH值等会降低泥沙颗粒表面电位来促进絮凝发展[40,61]是近年来国内外学者的共识。而对有机物对絮凝的影响结果存在差异,是因为有机物种类繁多,不同有机物等对絮凝影响机制与效果有所不同,如Lee[62]通过试验发现胞外聚合物(EPS)促进絮凝发展,而腐殖质(HS)会对絮凝产生抑制作用;李学凯[63]研究发现硫酸钾对细颗粒泥沙絮凝沉降有促进作用。

3 结 语

从以上分析可以看出,由于影响絮凝作用的因子很多,理论研究又大多基于假设,与实际情况存在较大差异,且大部分研究都是分析单一因子对黏性细颗粒泥沙絮凝作用影响,研究区域也是集中在河口、海岸等高含盐水域,而对多因子之间的耦合作用及大水深低流速水库湖泊等水域内的黏性细颗粒泥沙絮凝研究相对较匮乏。可以从以下几个方面进一步开展研究:

(1)多因子共同作用对黏性细颗粒泥沙絮凝影响研究。目前虽然研究获得一些单一因子对絮凝作用影响规律,但需进一步研究各因子之间的相互作用及对絮凝的耦合作用。

(2)大水深低流速水库湖泊等淡水水域内黏性细颗粒泥沙絮凝机理研究。由于上游来沙、城市排泄等外源引入和动植物死亡等内源产生,河湖中存在大量的淤泥。淤泥质湖区含有大量黏性细颗粒泥沙,其运动是湖滩沉积和地貌演变主要因素。此外细颗粒泥沙较强的吸附作用使其成为河湖中污染物的主要累积地,对河湖水质治理及修复产生一定影响,更深入研究对于河湖通航、蓄洪、水质修复、疏浚淤泥的处理均有重要意义。

(3)补充完善动水条件下黏性细颗粒泥沙絮凝体运动规律。现有对动水条件下絮凝研究装置集中于旋转筒或震动格栅筒,与天然水体条件存在较大差异,因此补充完善在接近天然水体状态动水条件下絮凝体运动规律研究十分必要。