红芪化学成分和药理作用研究进展及质量标志物(Q-Marker)的预测分析

2021-05-10冯慧敏李成义何军刚强正泽贾妙婷孙天雄罗旭东梁婷婷魏小成

冯慧敏,李成义,何军刚,李 玥,强正泽,贾妙婷,汪 莉,孙天雄,罗旭东,梁婷婷,魏小成

红芪化学成分和药理作用研究进展及质量标志物(Q-Marker)的预测分析

冯慧敏,李成义*,何军刚,李 玥,强正泽,贾妙婷,汪 莉,孙天雄,罗旭东,梁婷婷,魏小成

甘肃中医药大学,甘肃 兰州 730000

红芪为甘肃的大宗药材,主要含有红芪多糖类、黄酮类、苯丙素类、三萜及甾体类化合物、微量元素、生物碱类、有机酸类等化学成分。其药理研究主要集中在抗肿瘤、抗炎、抗氧化、免疫调节、降糖、调脂、降压等方面。通过文献检索,梳理和总结了近几年国内外红芪化学成分及其药理作用研究,从传统功效、药性、不同加工、化学成分可测等多方面对其质量标志物(quality marker,Q-Marker)进行了预测分析,最终预测了红芪多糖、毛蕊异黄酮、毛蕊异黄酮苷、芒柄花素、芒柄花苷、美迪紫檀素、γ氨基丁酸等化学成分,以期为红芪质量评价体系的建立及开发利用提供参考。

红芪;质量标志物;红芪多糖;毛蕊异黄酮;毛蕊异黄酮苷;芒柄花素;芒柄花苷;美迪紫檀素;γ氨基丁酸;抗肿瘤;免疫调节

红芪为豆科(Leguminosae)植物岩黄耆属Linn.多序岩黄耆Hand. -Mazz.的干燥根,性温、味甘,具有补气固表、利尿托毒、排脓、敛疮生肌之功效,用于治疗气虚乏力、中气下陷、内热消渴、痈疽难溃、久溃不敛等病症[1]。民间常有红芪掺杂黄芪使用的现象,历史上红芪也曾列在黄芪项下,混同使用。我国台湾、香港等地认为红芪为黄芪的优良品种,至今仍药用红芪,但两者功效及品质存在差异,《中国药典》2020年版已将其分开。中药质量标志物(quality markers,Q-Marker)由刘昌孝院士[2]针对中药生物属性、制造过程及配伍理论等自身特点提出,以此统领中药质量研究,进一步密切“中药有效性-物质基础-质量控制标志性成分”的关联度,有利于建立中药全程质量控制及质量溯源体系。通过文献检索,本文梳理和总结了国内外红芪化学成分及其药理作用的研究进展,并从传统功效、药性等方面对其Q-Marker进行探索,以期为红芪的药效物质研究提供新的思路。

1 化学成分

红芪中含有多种化学成分,主要包括红芪多糖类、黄酮类、苯丙素类、三萜及甾体类、微量元素等,此外还含有生物碱、氨基酸、酚酸以及脂肪烃类等化学成分。

1.1 红芪多糖类

多糖是由10个以上单糖脱水后形成的糖苷键以线性或分枝形式连接而成的大分子链状聚合物,相对分子质量为几万甚至数百万[3],多存在于植物根及根茎中[4]。红芪多糖(,HPS)作为红芪的主要活性成分,为红芪药材近几年研究的热点。其多糖质量分数高达23%~34%,由鼠李糖(rhamnose,Rha)、阿拉伯糖(arabinose,Ara)、木糖(xylose,Xyl)、葡萄糖(glucose,Glc)、半乳糖(galactose,Gal)5种单糖组成,其中,以葡萄糖含量相对较高[5]。一般不同的分离纯化方法得到的多糖样品不同[3]。目前,已被发现的HPS有30种,多以α--(1→4)葡萄糖为主链,并在6-位氧上有短而少量分枝的葡聚糖。红芪中红芪多糖类化合物的结构见图1,化合物名称及取代基见表1。

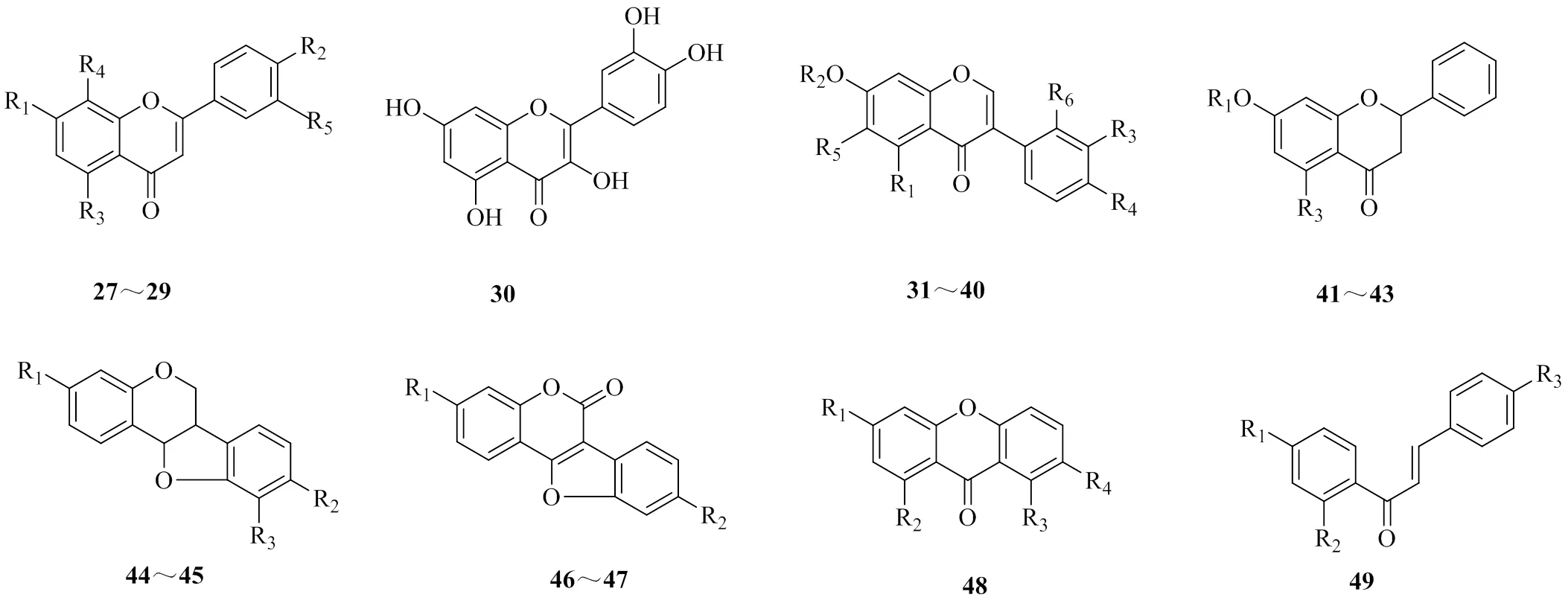

1.2 黄酮类

图1 红芪中红芪多糖类化合物的结构

表1 红芪中的红芪多糖类化合物

—:无数据

—: no data

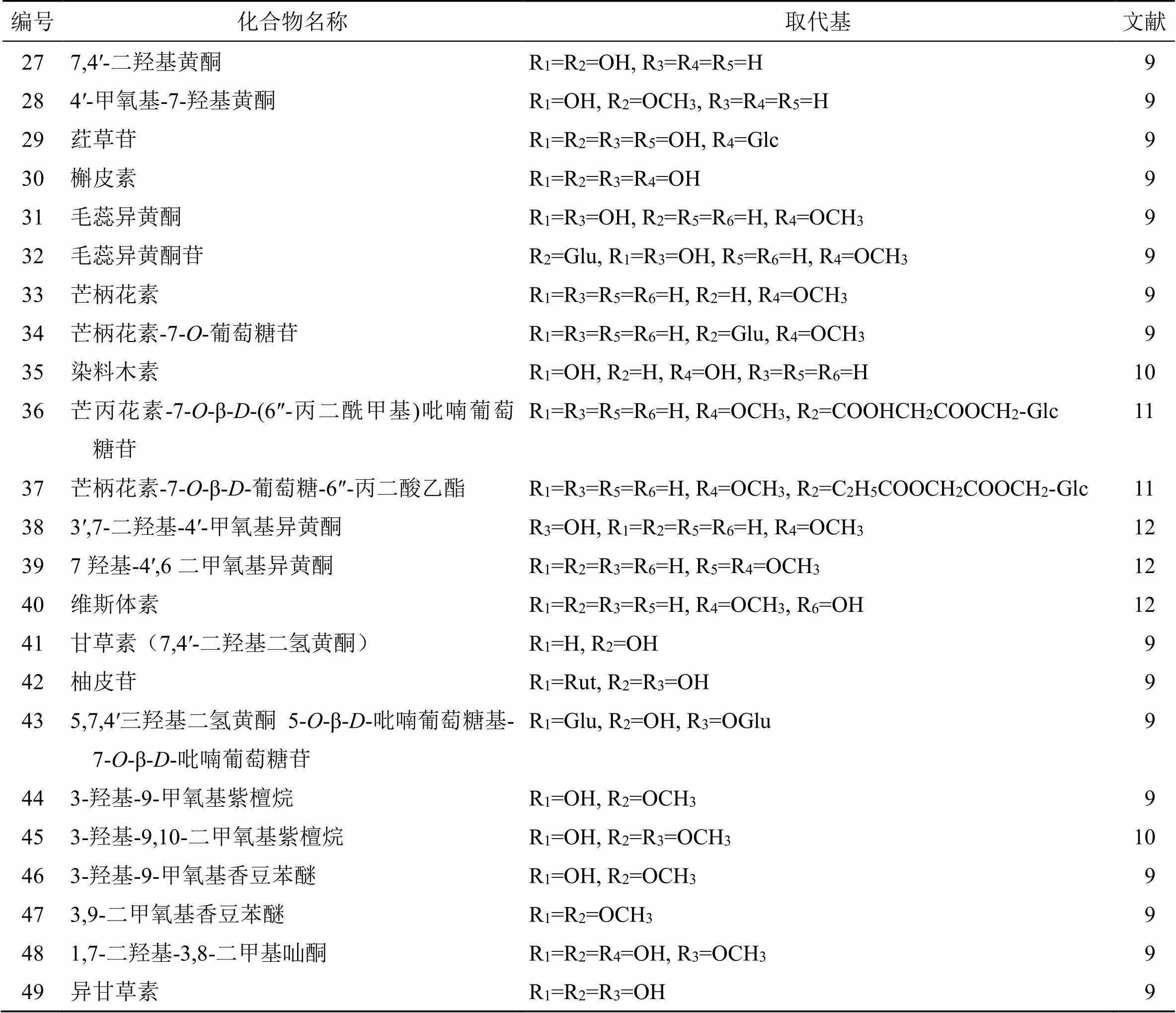

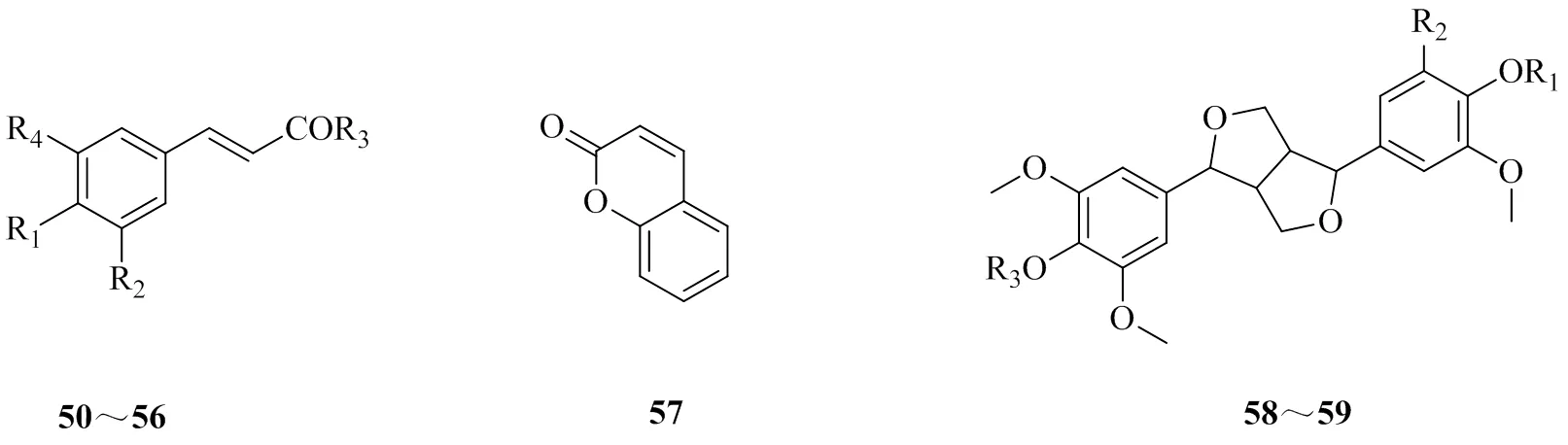

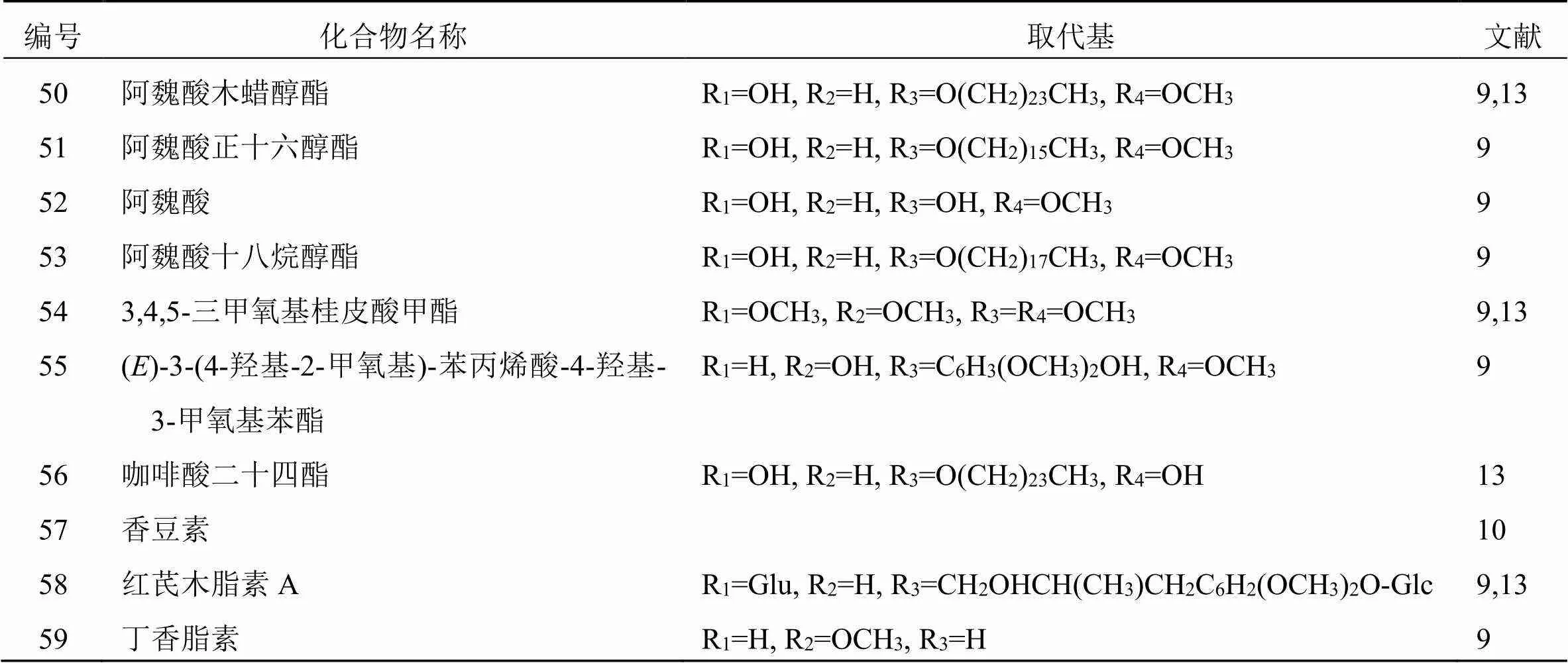

1.3 苯丙素类

苯丙素类是一类具有C6-C3基团的化合物,广泛存在于中药中,同样也是红芪的主要成分之一。目前,从红芪中共分得已知苯丙素类化合物10个,主要为简单苯丙素类(50~57)和骈双四氢呋喃类木脂素(58~59)2类。红芪中苯丙素类化合物的结构见图3,化合物名称及取代基见表3。

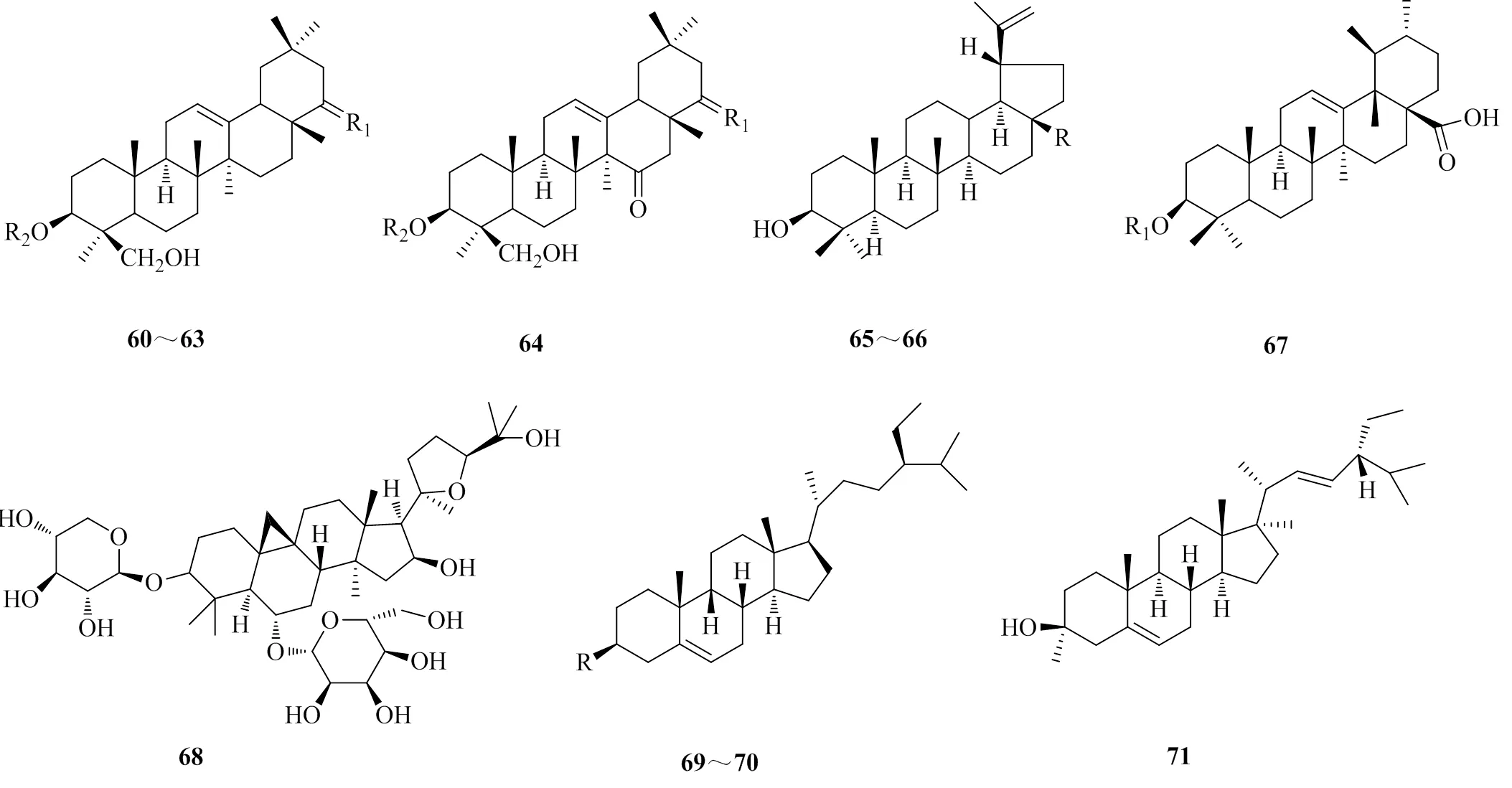

1.4 三萜及甾体类

三萜类化合物是30个碳原子组成的萜类化合物,其结构符合异戊二烯定则,多分布在豆科、五加科植物中,红芪中所含三萜类化合物为五环三萜皂苷:齐墩果烷型(60~64)、羽扇豆烷型(65~66)和乌苏烷型(67);四环三萜皂苷:环木菠萝烷型(68)。所含甾体成分为植物甾醇(69~71),是植物细胞的重要组成。红芪中三萜及甾体类化合物的结构见图4,化合物名称及取代基见表4。

1.5 微量元素

红芪中含有Li、Be、B、Mg、Al、Ca、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Sr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、Hg、Tl和Pb 24种微量元素,特征元素为Cr、Co、Li、Be、Al、Mo[16]。另有研究表明红芪中K、Mg、Ca、Fe、P、Na含量相对较高[17]。各含量差异性不仅与产地相关,还与红芪是野生品或栽培品有关[17]。本课题组前期研究发现微量元素含量与红芪活性成分具有一定相关性,毛蕊异黄酮、芒柄花素与Fe、Mg含量呈极显著正相关,此外,芒柄花素还与Ca、Ni含量呈极显著正相关,与K含量呈显著正相关,与Cr、Li、Co含量呈显著负相关;多糖与Zn含量呈显著负相关,与Mg含量呈极显著负相关[18]。

图2 红芪中黄酮类化合物的结构

表2 红芪中的黄酮类化合物

图3 红芪中苯丙素类化合物的结构

表3 红芪中的苯丙素类化合物

图4 红芪中三萜及甾体类化合物的结构

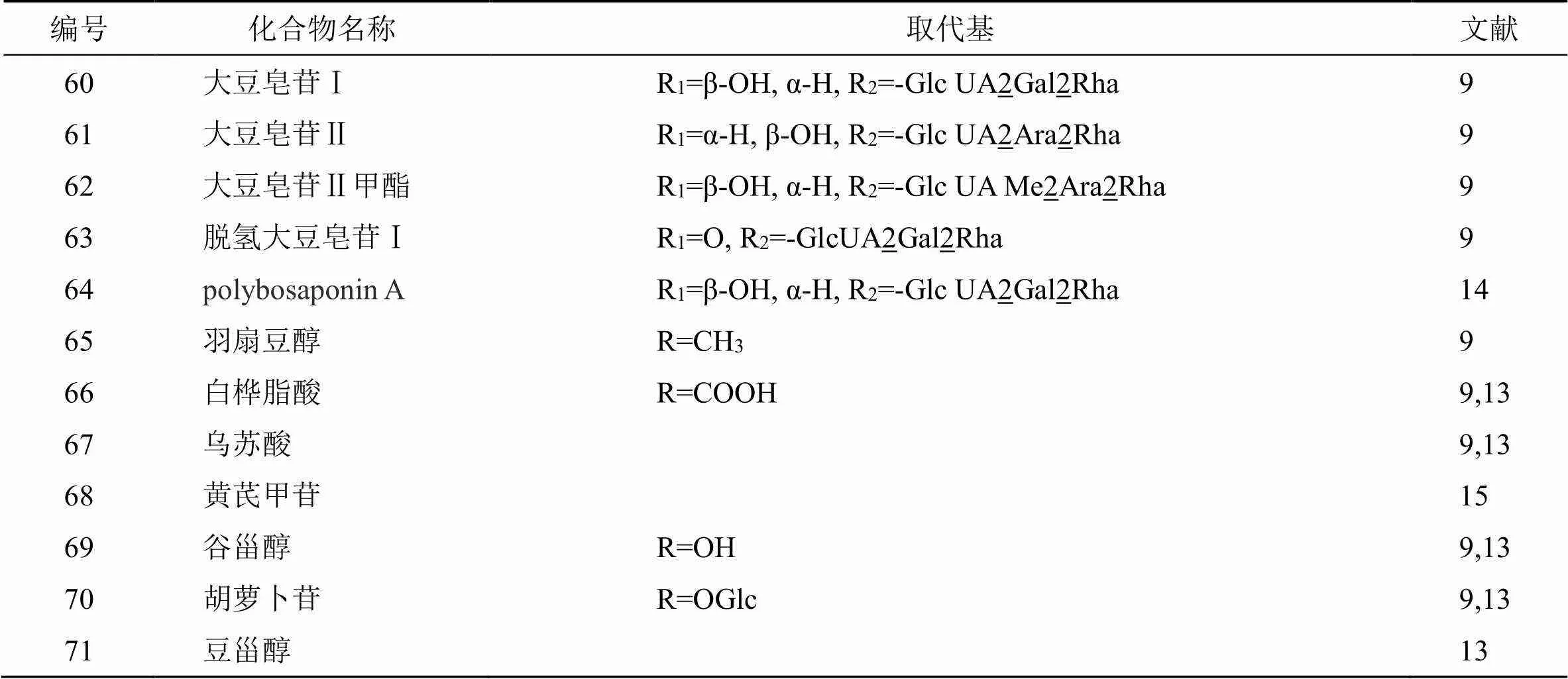

表4 红芪中三萜及甾体类成分

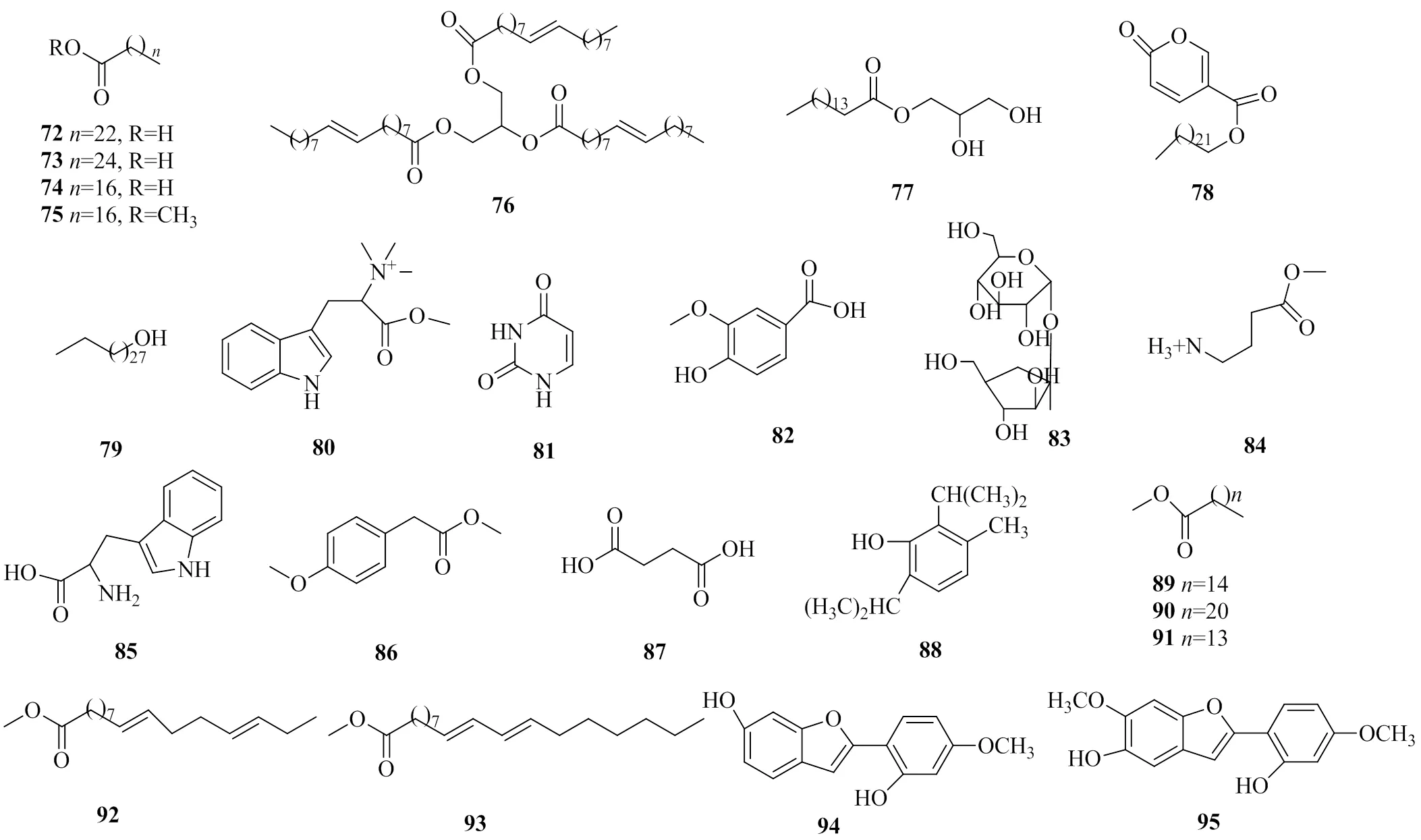

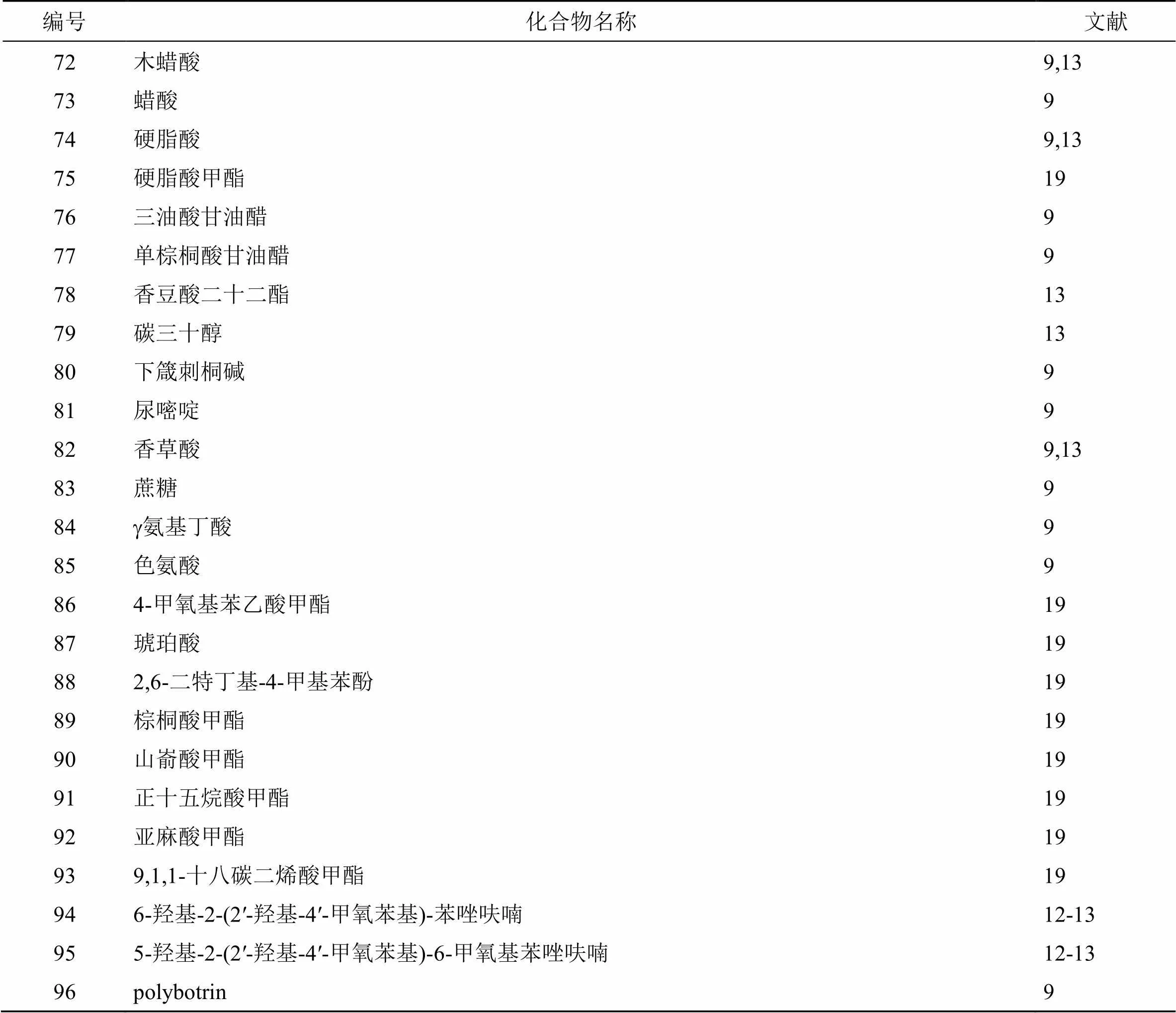

1.6 其他

红芪中除了含有上述化学成分外,尚有生物碱、氨基酸、酚酸以及脂肪烃类等化合物,具体结构见图5,化合物名称见表5。

图5 红芪中其他类化合物的结构

表5 红芪中其他类成分

2 药理作用

2.1 抗肿瘤

红芪中含有的HPS、黄酮为其抗肿瘤的主要活性成分。红芪可通过抑制肿瘤增殖、诱导肿瘤分化和凋亡、调控机体通道因子、提高机体免疫功能及协同化疗药物等方式防治肿瘤[9]。李世刚等[20]研究发现HPS-1和HPS-3是HPS对人胃腺癌和肝癌细胞起抑制作用的关键活性组分,且抗肿瘤活性与其相对分子质量大小和单糖构成有关。HPS-1抑制人肺腺癌A549细胞增殖、凋亡的机制可能与其调控A549细胞氧化/抗氧化能力比例的作用有关[21]。李研等[22]基于分子对接的方法研究拮抗肿瘤坏死因子受体1的红芪小分子化合物。结果表明槲皮素、异甘草素、柚皮素、毛蕊异黄酮及甘草素等黄酮类成分具有成为肿瘤坏死因子受体1拮抗剂的可能性。此外3-羟基-9-甲氧基紫檀烷对肝癌HepG2细胞具有一定的细胞毒活性[23]。

2.2 抗氧化

大量研究表明,中药及其有效成分在抗衰老及抗氧化中具有独特的效果,其活性成分主要集中在黄酮类、酚酸类、皂苷、多糖、微量元素等化合物中[24]。而红芪抗氧化的研究近几年受到相关学者的关注,除了HSP外,芒柄花苷也具有较好的抗氧化作用。袁菊丽等[25]采用1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH)、超氧阴离子、2,2′-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐[diammonium 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline- 6-sulfonate),ABTS] 3种自由基测定HPS抗氧化活性,发现HPS清除DPPH、超氧阴离子和ABTS的能力随HPS浓度的增加而升高,呈一定的量效关系。红芪提取物具有延缓衰老机制与提高机体抗氧化能力,机制与维护海马区神经细胞的结构完整性、减轻自由基对脑细胞DNA的损伤、改善或延迟脑组织和神经元退行性变有关[26]。此外,对于高强度运动后氧化应激所导致的骨骼肌损伤,红芪总黄酮能发挥缓解作用,通过延缓离心运动后大鼠骨骼肌活性氧、丙二醛、乳酸脱氢酶含量的积累并提高超氧化物歧化酶活性[27]。

2.3 抗炎

红芪通常通过抑制转录因子、调整促炎因子和抗炎因子的平衡发挥其抗炎作用。燕玉奎[28]研究红芪不同极性溶剂提取物对溃疡性结肠炎小鼠的影响,发现红芪及其水、乙醇提取物对溃疡性结肠炎有治疗作用,醋酸乙酯与二氯甲烷提取物作用较弱;而石油醚提取物未见治疗作用。后期进一步研究表明红芪抗炎机制为降低肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、白细胞介素(interleukin,IL)-6水平,升高IL-10水平,物质基础主要为HPS,此外,红芪总皂苷及总黄酮也有一定的作用。韩卫强等[29]研究HPS对糖尿病周围神经病变ob/ob小鼠的炎症反应,发现HPS通过降低神经组织神经核转录因子-κB的蛋白与mRNA表达,进而降低IL-1β的蛋白与mRNA表达,达到减轻炎症反应,保护神经的作用。

2.4 免疫调节

近年来,红芪调节免疫的作用越来越受到广大研究者的重视,红芪提取液能够通过调节免疫器官(胸腺和脾脏)、免疫细胞(淋巴细胞、单核巨噬细胞、)和免疫因子(CD分子、IL、γ干扰素)的作用增强机体的非特异性免疫和特异性细胞免疫功能而起到免疫调节作用[30]。牛江涛等[31]建立脾气虚大鼠模型,给予红芪、炙红芪水提液干预。结果显示,与模型组相比,药物干预后大鼠血清白细胞和淋巴细胞计数有不同程度的恢复,胸腺指数和脾脏指数升高,血清IL-2和TNF-α水平降低,且炙红芪免疫调节效果更佳。邵晶等[32]研究红芪醇提物组、水提物组、醇沉物组、残留物组对环磷酰胺所致免疫低下小鼠的影响,结果表明红芪水提物和醇沉物有一定的增强体液免疫和细胞免疫的作用,可调节环磷酰胺所致免疫低下,多糖为主要活性部位。而红芪总皂苷对环磷酰胺所致免疫低下也具有调节作用[33]。

2.5 降糖、调脂和降压

红芪在预防和治疗糖尿病方面也有大量的研究及应用,研究发现,红芪能有效降低2型糖尿病小鼠的空腹血糖、糖化血红蛋白、总胆固醇、甘油三酯水平,促进高密度脂蛋白水平的升高,能够显著降低2型糖尿病小鼠的血糖,并能显著改善糖尿病小鼠血脂代谢紊乱[34]。HPS具有显著的降血糖作用,其降糖机制可能与HPS参与激活坐骨神经组织中Kelch样环氧氯丙烷相关蛋白/核因子E2相关因子2信号通路,调控二者的产生和表达有关[35]。黄芪超滤物与红芪超滤物具有一定的降血压作用,且二者的作用无明显差异,机制可能为提高抗氧化能力、缓解血管壁重构[36]。此外,红芪中g氨基丁酸具有很好的降压利尿效果。

2.6 其他

除上述药理作用外,红芪还具有抗骨质疏松,促进成骨细胞分化[37]、抗肺纤维[38]、杀菌[39]和保肝[40]等作用。

3 Q-Marker预测分析

为了使中药的有效性得到控制,刘孝昌院士提出Q-Marker的核心概念,主要用于发现代表特定中药的特有次生代谢物与某种属关系,确定代表该中药特征的标志物其来源明确,其相关物质与功效和医学用途相关联,有利于建立中药全程质量控制及质量溯源体系[2]。该概念提出之后受到广大学者的广泛关注。本文围绕红芪的Q-Marker展开,以期建立对红芪药材更合理的质量控制方法。

3.1 基于传统功效的红芪Q-Marker预测分析

红芪药用历史悠久,始载于《神农本草经》黄芪项下,具有补气固表、利尿托毒、排脓、敛疮生肌之功效;用于中气下陷、表虚自汗、痈疽难溃、久溃不敛等病症。HPS及皂苷增强免疫的作用和HPS、芒柄花苷等的抗氧化作用与红芪“补气固表”传统功效具有一致性;3-羟基-9-甲氧基紫檀烷的抗菌作用和HPS、黄酮及皂苷的抗肿瘤抗炎作用与红芪“利尿托毒、排脓、敛疮生肌”传统功效具有一致性。以上成分是红芪发挥药效的物质基础,均可为红芪的质量标准物筛选提供一定的参考依据。

3.2 基于传统药性的红芪Q-Marker预测分析

性与味是药物性能,每种中药都具有其独特的性、味、归经,方便认识了解各种中药的共性和个性,对指导中药的临床应用具有实际意义。药性是从性质上对药物多种医疗作用的高度概括。红芪“性温、味甘,归肺、脾经”。甘类药物主要集中分布在豆科植物。甘能补、能缓、能和,补体现为红芪补气,甘温益气,临床上不仅可以用来解决身体能量不足的问题,而且还可以用来杀菌、降血压、血糖以及调血脂的作用[41]。现代研究表明糖类、皂苷、脂肪、维生素、蛋白质、甾醇及氨基酸等是甘味中药甘味的主要来源,甘类药物中Al、Si、V、Fe、Co等微量元素显著高于苦味药。根据红芪的化学成分分析,HPS、皂苷、甾醇、氨基酸、微量元素等应作为红芪Q-Marker测定的另一重要依据[42]。

3.3 基于植物亲缘学及化学成分特有性证据的红芪Q-Marker预测分析

红芪为豆科植物岩黄耆属多序岩黄耆的根,岩黄耆属约150种,我国已知42种10变种1亚种,其中多序岩黄耆为红芪原植株,分布于甘肃六盘山和南部的山地以及四川西北部等地。黄酮类成分为红芪主要有效成分之一,其中异黄酮以在豆科蝶形花亚科和鸢尾科植物中较多,在红芪植物中具一定独特性,美迪紫檀素为红芪所特有,多用以区别黄芪[43]。Liu等[44]采用HPLC-UV法和HPLC-ELSD法对红芪、黄芪的主要成分异黄酮和皂苷进行了分析。结果表明芒柄花黄素、芒柄花苷、毛蕊异黄酮为其共有的成分,美迪紫檀素只存在于红芪,而芒丙花素-7--β--(6″-丙二酰甲基)吡喃葡萄糖苷、毛蕊异黄酮苷未在红芪中检测到。脱氢大豆皂苷Ⅰ、大豆皂苷II和多皂苷存在于红芪中,而在红芪中未发现黄芪的特征性皂苷黄芪甲苷IV。黄芪化学成分的检测多为黄酮及皂苷类化合物,红芪所检测成分多为黄酮及总多糖等化合物。

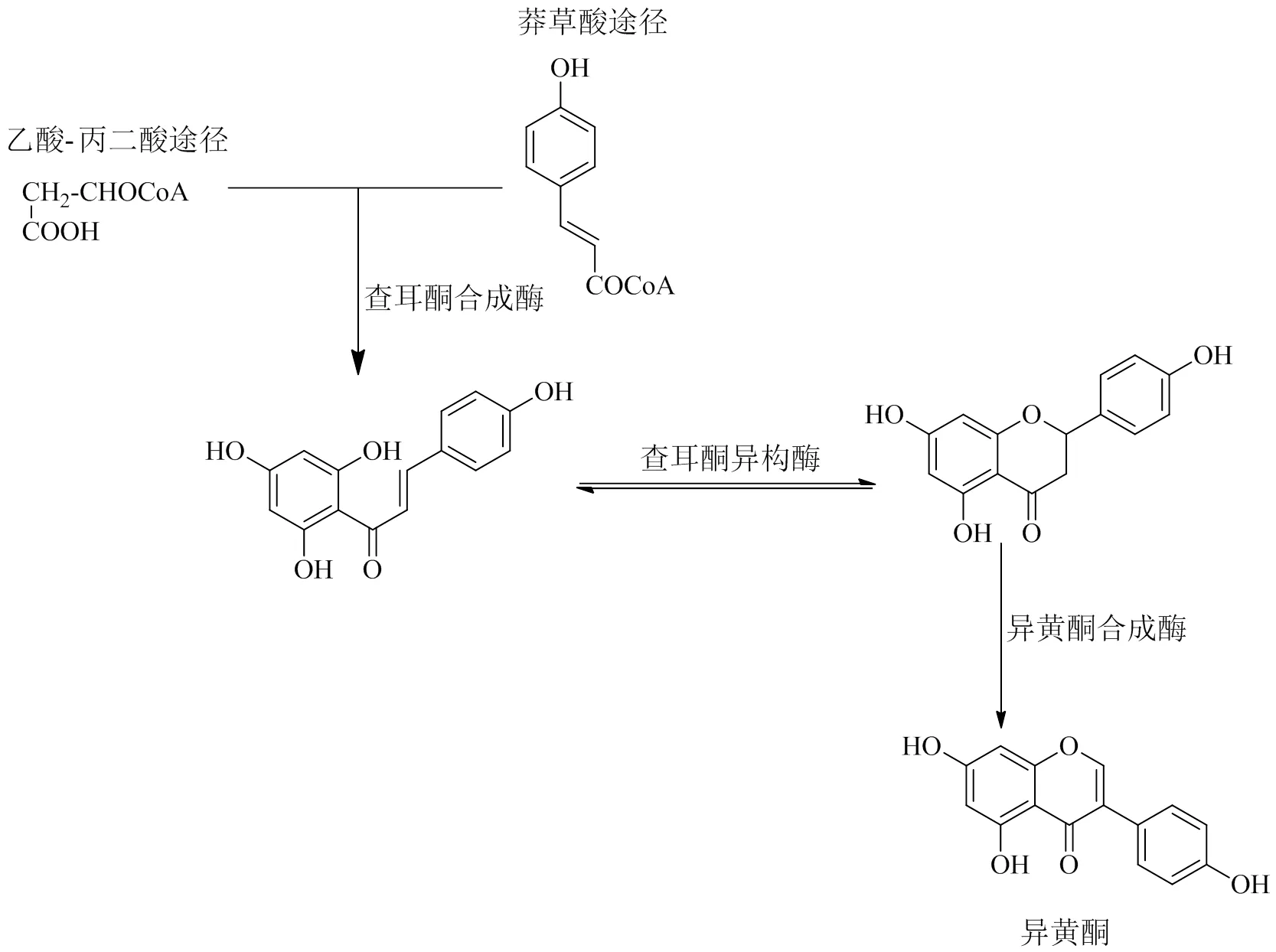

异黄酮是一类次级代谢产物,是苯丙烷类代谢途径的一个分支。经复合生物合成途径(莽草酸途径和乙酸-丙二酸途径),异黄酮由丙二酰辅酶A和香豆酰辅酶A一系列反应衍生成而成[45]。异黄酮类化合物的生物合成途径见图6。同时,专属性很强的异黄酮类化合物与红芪的生物特有性密切相关,这也为岩黄耆属植物提供佐证,为红芪Q-Marker的研究提供一定的基础。

图6 异黄酮类化合物的生物合成途径

3.4 基于临床疗效的红芪Q-Marker预测分析

红芪药理作用广泛,临床疗效显著,植物体内化学成分是其发挥药理作用,防治疾病的药效物质基础,阐明有效成分与临床疗效之间的关系为今后需研究的重点。红芪具有抗肿瘤、抗氧化衰老、抗炎、免疫调节等作用,其中有效成分近几年的研究热点为HPS,具有抗肿瘤、抗氧化衰老、抗炎、免疫调节、降糖、调脂、降压及对心血管系统的作用;3-羟基-9-甲氧基紫檀烷具有抗菌、抑制肿瘤细胞的作用;毛蕊异黄酮有促进成骨细胞分化的作用、抗菌、抗肺纤维化作用;g氨基丁酸具有很好的降压利尿效果。上述几种成分均可作为红芪Q-Marker的指标。

3.5 基于化学成分可测的红芪Q-Marker预测分析

多糖类成分多化学结构复杂,提取、分离纯化和结构鉴定难度大,缺乏特异性和专属性的测定含量的方法,故不宜以单体多糖为Q-Marker,目前多采用硫酸苯酚法紫外检测总多糖含量以评价红芪的质量,但多糖类成分存在一定的不稳定性,皂苷、氨基酸、黄酮类成分易于提取分离,前处理简单,操作方便,可用色谱法对异黄酮类成分进行测定,目前多采用HPLC对红芪有效成分进行定量分析。柳小亚等[46]建立了HPLC法测定红芪中腺苷、γ氨基丁酸和6个黄酮类化合物(毛蕊异黄酮苷、芒柄花苷、毛蕊异黄酮、异甘草素、芒柄花素和美迪紫檀素)的含量。有学者建立一种超临界流体色谱新方法测定了红芪中11个成分(香豆素、香草酸、阿魏酸、3-羟基9,10-二甲氧基紫檀烷、芒柄花素、甘草素、染料木素、毛蕊异黄酮、槲皮素、芒柄花素- 7--β--葡萄糖苷、毛蕊异黄酮-7--β--葡萄糖苷),实验表明该方法快速鉴定和评价红芪的一种非常有用的方法[47]。这些成分为多指标控制红芪药材质量提供了实验依据。

3.6 基于不同加工方法的红芪Q-Marker预测分析

本草文献中所记载的红芪炮制方法有炒制、酒炙、米炒、盐炙及蜜炙。蜜炙红芪最优工艺为抢水冲洗红芪药材泥土,切厚片(3~6 mm),加入25%的炼蜜,拌匀,闷润至炼蜜,被鲜红芪片充分吸收后,90 ℃烘箱干燥3 h后制成蜜炙饮片。与传统炮制工艺制得的蜜炙红芪饮片相比,总多糖含量、总黄酮含量和芒柄花素等指标含量较高[48]。李越峰等[49]以毛蕊异黄酮、芒柄花素、毛蕊异黄酮苷、芒柄花苷对照品为参照物,建立红芪、炙红芪指纹图谱,对比相应成分变化,探索红芪蜜炙前后化学成分存在量与质的差异。有研究采用HPLC探索不同干燥工艺对红芪黄酮类成分毛蕊异黄酮和芒柄花素含量的影响,结果表明红芪电热鼓风干燥组毛蕊异黄酮、芒柄花素含量高于其他组,其中晒干组最低[50]。以上研究表明异黄酮类成分(毛蕊异黄酮、芒柄花素、毛蕊异黄酮苷、芒柄花苷)可作为红芪炮制品Q-Marker筛选的重要指标成分。

3.7 基于不同产区的红芪Q-Marker预测分析

杨秀娟等[51]探索甘肃不同产地红芪中总黄酮及总多糖含量,总黄酮含量高的地区为岷县、甘谷、武山,礼县产者总黄酮含量最低;红芪中总多糖含量较高的地区为礼县、渭源栽培、西和,而岷县产者含量最低。李成义等[52]以Fe、Cu、Ca、Mn、Zn、Mg、Cr、Co、Na、Li、Ni、K 12种微量元素评价甘肃不同产区红芪质量,质量排名结果与陇南为红芪主产区相符,定西地区部分样品质量较优。甘肃不同产区红芪中毛蕊异黄酮和芒柄花素含量为指标性成分。武都、宕昌产红芪质量优于岷县、陇西等地所产红芪药材[53]。红芪总多糖、总黄酮、异黄酮、微量元素等成分可为不同产区红芪Q-Marker的预测提供一定的参考。

3.8 基于药动学及体内过程相关性红芪Q-Marker预测分析

中药的临床特点为多成分、多靶点,是多成分间的协同与拮抗等相互作用的综合结果。故应将中药材和/或中成药作为一个整体进行研究。王波[10]建立UPC2分离技术在大鼠血浆中快速、准确地测定3-羟基-9,10-二甲氧基紫檀、芒柄花素和毛蕊异黄酮3种有效成分,3种目标化合物的浓度均符合二室模型,且毛蕊异黄酮体内吸收和消除最快。芒柄花素的吸收和清除次之。该结果与刘小花[54]所研究的黄芪结果相反,可见红芪、黄芪同科不同属,有效成分种类和含量不同,导致它们在代谢过程中吸收、消除的时间和方式不同。应将异黄酮成分作为红芪Q-Marker筛选的重要参考。

4 结语

红芪为甘肃的大宗药材,药用历史悠久,临床疗效确切,目前已有报道红芪在一些生理活性及临床疗效方面优于黄芪,其药用价值具有广阔的开发利用前景。《中国药典》虽已将红芪与黄芪分开,但并未规定其质量检测控制。因此,建立更加完善、合理、科学的质量评价方法,并对红芪资源进行合理地利用,对红芪产业的健康发展具有重要的现实意义。本文在红芪化学成分及药理作用的基础上,结合Q-Marker的思路,从传统功效、药性、临床疗效等方面进行红芪Q-Marker预测分析,推测HPS、毛蕊异黄酮、毛蕊异黄酮苷、芒柄花素、芒柄花苷、美迪紫檀素、γ氨基丁酸等成分可作为其Q-Marker,为完善红芪的质量标准提供参考。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 中国药典 [S]. 一部. 2020: 159.

[2] 刘昌孝, 陈士林, 肖小河, 等. 中药质量标志物(Q-Marker): 中药产品质量控制的新概念[J]. 中草药, 2016, 47(9): 1443-1457.

[3] Xie J H, Jin M L,Morris G,. Advances on bioactive polysaccharides from medicinal plants [J]., 2016, 56(1): S60-S84.

[4] 曾小燕, 李鸿霞, 梁纪强, 等. 中药多糖体外抗氧化作用研究进展[J]. 亚太传统医药, 2020, 16(7):181-188.

[5] 封士兰, 赵良功, 杨涛. 一种红芪多糖1、其四种分离物及其制备方法和应用: 中国, CN103709266A [P]. 2014-04-09.

[6] 强正泽, 王燕, 李硕, 等. 红芪多糖及其衍生物的化学结构与活性研究进展[J]. 中国新药杂志, 2018, 27(19): 2271-2280.

[7] 张䶮. 红芪多糖HG-2的制备及联合透明质酸水凝胶对大鼠骨关节炎作用的研究[D]. 兰州: 甘肃中医药大学, 2019.

[8] Yang X Y, Xue Z Y, Fang Y Y,. Structure-immunomodulatory activity relationships ofpolysaccharides extracted by a method involving a complex enzyme combined with ultrasonication [J]., 2019, 10(2): 1146-1158.

[9] 赵昱波, 陈俊, 许浚, 等. 红芪的化学成分及抗肿瘤作用研究进展[J]. 中草药, 2015, 46(22): 3434-3440.

[10] 王波. 基于UPC~2技术对红芪中化学成分的分离分析及药代动力学的研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2020.

[11] Liu Y, Zhao Y Y, Chen H B,. Isolation and structural elucidation of an unstable isoflavonoid glycoside malonate from[J]., 2010, 19(2):100-103.

[12] Toshio M, Seigo F, Yoshihiko A. Studies on the constituents ofHand. -Mazz. [J].,1984, 32(8): 3267-3270.

[13] 刘扬. 1. 复方四君子汤水煎剂的化学研究 2. 多序岩黄芪化学成分的研究[D]. 北京: 北京协和医学院, 2006.

[14] Liu Y, Zhao Y, Chen H,. Structure elucidation and complete NMR spectral assignment of two triterpenoid saponins from[J]., 2009, 80(2): 127-129.

[15] 叶迎, 包强, 王瑞海, 等. 甘肃红芪中黄芪甲苷存在的判定以及一年生、二年生红芪、黄芪皂苷和总黄酮含量对比[J]. 中国实验方剂学杂志, 2018, 24(14): 69-75.

[16] 刘小云, 谢迎春, 薛利新. 红芪中无机元素分布特征及主成分分析[J]. 疾病预防控制通报, 2017, 32(3): 80-83.

[17] 李成义, 强正泽, 王明伟, 等. 甘肃不同产地红芪中微量元素的含量测定[J]. 中国实验方剂学杂志, 2016, 22(12): 54-59.

[18] 强正泽, 王燕, 李成义, 等. 红芪中微量元素与活性成分含量的相关性研究[J]. 天然产物研究与开发, 2015, 27(10): 1801-1810.

[19] 杨智, 刘静明, 王伏华, 等. 中药红芪的化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 1992(10): 615-616.

[20] 李世刚, 张永琦, 赵健雄, 等. 红芪多糖体外抗肿瘤活性及构效关系研究[J]. 中药药理与临床, 2007(6): 35-37.

[21] 王小军, 刘华. 红芪多糖-1对人肺腺癌A549细胞氧化应激的影响[J]. 中国呼吸与危重监护杂志, 2017, 16(2): 127-131.

[22] 李研, 骆亚莉, 刘永琦, 等. 基于分子对接探讨红芪中小分子拮抗肿瘤坏死因子受体1的可能性[J]. 中国实验方剂学杂志, 2019, 25(17): 173-180.

[23] 李云志, 黄静, 郭弘川, 等. 红芪化学成分和抗肿瘤活性研究[J]. 中草药, 2009, 40(8): 1195-1198.

[24] Zhou J, Zhang L, Zheng B,.Bunge exerts anti-oxidative effects through inhibiting KLF10 expression in vascular smooth muscle cells exposed to high glucose [J]., 2020, 262: 113208.

[25] 袁菊丽, 王亚丽, 黄钰芳. 微波提取红芪总多糖工艺及其抗氧化活性的研究[J]. 应用化工, 2019, 48(2): 373-375.

[26] 耿广琴, 刘坤, 夏光萍, 等. 黄芪与红芪提取物对衰老模型小鼠脑组织抗氧化能力和海马结构功能的影响[J]. 中国现代应用药学, 2017, 34(4): 500-504.

[27] 马玉德, 杨雅丽, 卢翠莲, 等. 红芪总黄酮对离心运动大鼠骨骼肌的抗氧化作用[J]. 中医药学报, 2015, 43(3): 56-58.

[28] 燕玉奎. 红芪治疗UC有效部位的提取分离及作用机制研究[D]. 兰州: 甘肃中医药大学, 2020.

[29] 韩卫强, 金智生, 何流, 等. 红芪多糖对糖尿病周围神经病变ob/ob小鼠的炎症反应状态的影响[J]. 中国临床药理学杂志, 2019, 35(6): 539-542.

[30] 辛二旦, 张爱霞, 牛江涛, 等. 红芪免疫调节作用现状探究[J]. 西部中医药, 2019, 32(9): 145-147.

[31] 牛江涛, 曹瑞, 司昕蕾, 等. 红芪与炙红芪对脾气虚大鼠免疫功能的干预作用[J]. 中国医院药学杂志, 2020, 40(3): 265-268.

[32] 邵晶, 王志旺, 杜丽东, 等. 红芪不同提取物对环磷酰胺所致免疫低下小鼠的影响及相关成分含量研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2018, 34(6): 698-702.

[33] 王玮, 尤崇革, 王裕, 等. 红芪总皂甙对小鼠免疫功能的增强作用及其与CaM水平的相关性[J]. 兰州大学学报, 2000, 36(5): 107-111.

[34] 叶文斌, 宫峥嵘, 何玉鹏, 等. 纹党和红芪加工废弃物中的活性多糖对Ⅱ型糖尿病小鼠血糖血脂的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2020, 55(2): 32-39.

[35] 吉福玲, 金智生, 何流, 等. 红芪多糖对糖尿病周围神经病小鼠的神经组织纤维化的改善作用及其机制[J]. 中国临床药理学杂志, 2019, 35(7): 661-663.

[36] 王志旺, 刘永琦, 魏舒畅, 等. 黄芪、红芪超滤物对高血压大鼠抗氧化及血管形态学的影响[J]. 中国医院药学杂志, 2014, 34(19): 1650-1653.

[37] 陈宇, 薛志远, 师志强, 等. 红芪活性组分抗骨质疏松作用的谱效关系研究[J]. 中草药, 2018, 49(1): 160-166.

[38] 苏韫, 张毅, 李娟, 等. 红芪黄酮对肺纤维化模型大鼠基质金属蛋白酶-2及其抑制剂-1蛋白表达的影响[J]. 中国中医药信息杂志, 2015, 22(1): 47-49.

[39] Liu X, X. Sun X, Deng X,. Calycosin enhances the bactericidal efficacy of polymyxin B by inhibiting MCR‐1[J]., 2020, 129(3): 532-540.

[40] 薛志远, 师志强, 陈宇, 等. 红芪和黄芪水煎剂对四氯化碳致肝损伤小鼠的保护作用[J]. 华西药学杂志, 2018, 33(2): 183-185.

[41] 孙洋, 徐思思, 罗娴婷. 探讨基于中药药理作用的中药药性理论[J]. 临床医药文献电子杂志, 2020, 7(6): 191.

[42] 张静雅, 曹煌, 龚苏晓, 等. 中药甘味的药性表达及在临证配伍中的应用[J]. 中草药, 2016, 47(4): 533-539.

[43] Huang J, Wong K H, Tay S V,. Cysteine-rich peptide fingerprinting as a general method for herbal analysis to differentiateand[J]., 2019, 10: 973.

[44] Liu Y, Zhang X J, Zhao Y Y,. Comparative chemical analysis ofandby HPLC [J]., 2012, 26(20): 1935-1938.

[45] 马君兰, 李成, 魏颖, 等. 异黄酮的生物合成途径及其调控[J]. 东北农业大学学报, 2007, 38(5): 692-696.

[46] 柳小亚, 李继平, 陈心悦, 等. HPLC同时测定红芪中8个活性成分的含量及聚类分析[J]. 药学学报, 2016, 51(5): 786-791.

[47] Wang B, Liu X H, Xue Z Y,. Chromatographic fingerprint analysis ofusing supercritical fluid chromatography coupled with diode array detector [J]., 2020, 58(3): 262-273.

[48] 白瑞斌, 杨平荣, 王燕萍, 等. 蜜炙红芪饮片的现代炮制工艺研究[J]. 兰州大学学报: 医学版, 2019, 45(3): 21-27.

[49] 李越峰, 牛江涛, 曹瑞, 等. 甘肃道地药材红芪与炙红芪指纹图谱对比研究[J]. 中国医院药学杂志, 2019, 39(16): 1634-1638.

[50] 李越峰, 牛江涛, 曹瑞, 等. 不同干燥工艺对红芪中毛蕊异黄酮和芒柄花素含量的影响[J]. 中国现代中药, 2019, 21(7):941-945.

[51] 杨秀娟, 杨志军, 牛鹏贤, 等. 甘肃不同产地红芪中总黄酮及总多糖含量测定研究[J]. 中国中医药信息杂志, 2018, 25(2): 79-82.

[52] 李成义, 强正泽, 王燕, 等. 基于12种微量元素评价甘肃不同产区红芪质量[J]. 中国中医药信息杂志, 2016, 23(6): 92-98.

[53] 李成义, 王燕, 强正泽, 等. 甘肃不同产区红芪中指标性成分含量的比较[J]. 中国现代中药, 2014, 16(10): 796-799.

[54] 刘小花. 基于抗胃溃场作用的黄芪谱效关系和相关成分的体内代谢研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2015.

Research progress on chemical constituents and pharmacological effects ofand predictive analysis on quality markers

FENG Hui-min, LI Cheng-yi, HE Jun-gang, LI Yue, QIANG Zheng-ze, JIA Miao-ting, WANG Li, SUN Tian-xiong, LUO Xu-dong, LIANG Ting-ting, WEI Xiao-cheng

Gansu University of Chinese Medicine, Lanzhou 730000, China

Hongqi ()is a major medicinal material in Gansu Province. It mainly contains polysaccharides, flavonoids, phenylpropanoids, triterpenoids and steroids, trace elements, alkaloids, organic acids and other chemical components. Its pharmacological research mainly focused on anti-tumor, anti-inflammatory, antioxidant, immunomodulatory, hypoglycemic, lipid-lowering, and antihypertensive effects. By literature retrieval, the research on chemical constituents and pharmacological effects ofat home and abroad in recent years are reviewed and summarized in this paper. The quality markers (Q-Marker) offrom the aspects of traditional efficacy, drug properties, different processing, and chemical components measurability are predicted and analyzed, Finally, the chemical components ofpolysaccharide, calycosin, campanulin, formononetin, ononin, medicarpin, and γ-aminobutyric acid were predicted, so as to provide reference for establishment and development of quality evaluation system of.

; quality markers;polysaccharide;calycosin; campanulin; formononetin; ononin; medicarpin; γ-aminobutyric acid; anti-tumor; immune regulation

R282.71

A

0253 - 2670(2021)09 - 2831 - 12

10.7501/j.issn.0253-2670.2021.09.030

2020-08-27

国家自然科学基金资助项目(81860683);甘肃省中药质量与标准研究重点实验室开放基金资助项目(zyzx-2020-26);2017年度甘肃中医药大学中青年基金项目(ZQ2017-1)

冯慧敏,硕士研究生,研究方向为中药鉴定与品质评价。E-mail: 3359602287@qq.com

李成义,博士生导师。E-mail: gslichengyi@163.com

[责任编辑 崔艳丽]