基于质量标志物(Q-Marker)的中药制剂质量过程控制方法与策略

2021-05-10熊诗慧王学成伍振峰朱卫丰王雅琪

熊诗慧,邱 婷,王学成,伍振峰, 2,朱卫丰,王雅琪, 2*,杨 明, 2*

基于质量标志物(Q-Marker)的中药制剂质量过程控制方法与策略

熊诗慧1,邱 婷1,王学成1,伍振峰1, 2,朱卫丰1,王雅琪1, 2*,杨 明1, 2*

1. 江西中医药大学 创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室,江西 南昌 330004 2. 江西中医药大学 现代中药制剂教育部重点实验室,江西 南昌 330004

质量源于过程控制水平。目前,中药质量控制缺乏系统性,难以满足产品均一、稳定的要求。从而致使我国中药制剂质量参差不齐,影响中药制剂的疗效及安全稳定。从保证中药制剂产品“均一、稳定”出发,结合中药质量标志物(Q-Marker)的核心概念,提出在中药制剂质量过程控制中建立基于Q-Marker的“原料-工艺-产品质量”为一体的质量过程控制方法,为提高中药制剂稳定性、均一性、质量过程控制水平提供参考。

中药质量标志物;质量过程控制;均一;稳定;中药制剂

随着我国中医药事业的不断发展,对中药类产品质量的要求也进一步提高,中药制剂产品质量的均一性和稳定性备受关注。2018年,原国家食品药品监督总局发布了《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定(征求意见稿)》,指出质量一致性问题是中成药质量控制的难点,单纯依靠最终产品的质量检验具有局限性,需要建立从药材源头到饮片、中间体、制剂全链条的质量过程控制措施。2020年11月,国家药品监督管理局药品审评中心发布《中药均一化研究技术指导原则》,进一步强调中药生产全过程的质量控制,加强药品质量的可追溯性。

一系列相关政策表明,加强中药生产全过程的质量控制水平是中医药事业未来发展的必然趋势,健全和完善质量过程控制标准,提高中药质量过程控制技术,是目前中药发展的重点与难点。受制于中药制剂自身的复杂性、工艺单元的多样性,传统事后控制模式难以满足现代发展需求。为此,本文从保证中药制剂产品“均一、稳定”出发,结合刘昌孝院士质量标志物(Q-Marker)的核心概念,提出在中药制剂生产过程中建立基于Q-Marker的“原料-工艺-产品质量”为一体的质量过程控制模式和方法,为提高中药制剂稳定性、均一性、质量过程控制水平提供参考。

1 中药制剂质量过程控制存在的问题

1.1 从原料到成品,缺乏全链条整体质量过程控制措施

中药产品(如中药饮片、中药煎剂、中药提取物、中成药制剂等)生产过程是从原料药到成品的加工制造环节,中药制剂的生产都需要经过一系列操作单元,如前处理(提取、浓缩、干燥)、制剂成型、包装贮藏等组成,不同阶段产品,经1次或多次物理、化学和生物学信息传递或整合后,构成产品的质量内涵,并最终影响产品效能的发挥。各单元信息间整体转化程度和控制水平决定了最终产品品质[1]。

目前针对中药制剂全过程质量控制的研究较少,多趋向于各操作单元的孤立化。如对热敏性成分的质量控制,大多数制药企业往往针对前期提取车间的中间体转移率关注较多,忽视后续成型、粉碎、灭菌等操作单元的影响,导致成品批间质量差异较大。本团队前期研究发现板蓝根制剂在制粒环节靛玉红含量下降15.87%[2];灭菌环节当归挥发油提取率下降了55.56%,阿魏酸则被完全破坏[3]。郑巧等[4]将不同类型柑橘制粒后发现,绿原酸、川陈皮素、没食子酸、柚皮苷等含量下降明显。本团队考察不同粒度复方丹参粉末的稳定性,粗粉中隐丹参酮和丹酚酸B的含量降低幅度较大[5]。黄龙等[6]采用不同灭菌方法考察三黄药材的灭菌效果,其中黄芩苷含量降低明显。李跃辉等[7]探讨不同灭菌方法对牡丹皮粉体药效成分影响,流通蒸汽灭菌法使细粉、超微粉中丹皮酚的含量分别下降18.54%和21.94%。

1.2 工艺参数与产品质量、制造装备间的匹配性不强

中药制剂产品具有化学成分多样、体系复杂、物质基础尚不明确特点,故对中药制剂产品质量属性与工艺参数、制造装备间的适应性及关联性评价更为复杂。现行制药企业多趋向于关注检测指标的质量控制,对个别关键影响环节进行工艺参数优化,以实现提高制剂质量目的。但中药制剂生产过程各环节单元的工艺技术控制水平与成分之间的相互作用规律依然存在盲目性,难以表达出生产过程中复杂的物理和化学变化,难以预测各工艺参数波动范围及其对产品质量属性的影响程度,导致操作过程经验化,数字化表征实现困难。

1.3 传统产业效能低下、设备自动化水平不高

我国制药装备行业的生产企业数、产品品种规格、产量均已位居世界前列,但是中药生产依然沿用着靠廉价劳动力和牺牲生产资源拼生产力的发展模式,传统生产制造存在能耗高、污染高、成本高、效率低、工艺与装备不适宜、物料性状不佳等一系列问题[8]。具有国际竞争优势的制药装备仍集中于德国、意大利、日本等制造大国,将最先进的管理理念与自动化技术设备、工业机器人以及信息技术一体化,建造规模化智能化饮片生产线,在中药智能制造领域形成倒逼态势[9]。

2 Q-Marker辨识技术及其在中药质量过程控制中的应用

2.1 Q-Marker技术

Q-Marker是刘昌孝院士[10]结合中药功能属性,反映中药材和中药产品安全性和有效性的标示性物质。Q-Marker具有5个要素:①可以是中药材和饮片的形态学特征、组织学特征和遗传学特征,或来源于中药材、饮片、提取物、单方或复方制剂中的与功效有关的特征化学物质和物质群;②是可以用化学分析方法和生物测定方法进行定性和定量的物质;③具有生物学效应的特异性;④具有来源的溯源性和产业过程的传递性;⑤在中医理论指导下,体现组方配伍规律[11]。

2.2 基于Q-Marker辨识技术的中药质量过程控制策略

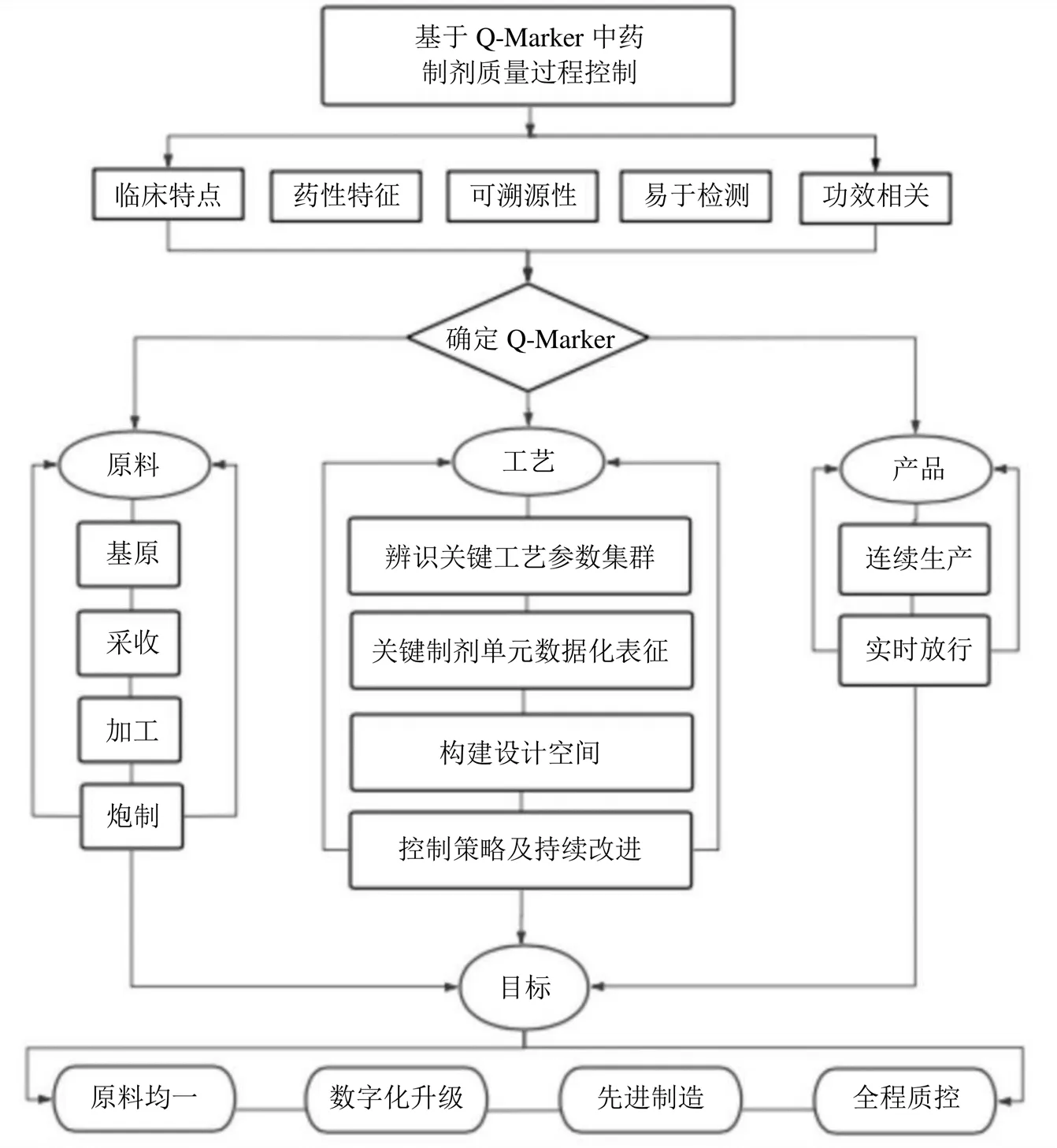

实现中药制剂质量过程控制,前提是需针对中药制剂的品种特点、原料特征、工艺技术等模块进行集成和整合,确定Q-Marker。基于Q-Marker构建原辅料、中间体、成品的整体质量控制体系,为实现各环节的精准化控制,提高中药制药行业生产水平提供思路(图1)。

3 基于Q-Marker辨识技术的中药原料质量过程控制方法

药材原料是影响中药质量的起始和关键。原料的不稳定性成为现行中药制剂质量波动最为重要的影响因素之一。

图1 基于Q-Marker的中药制剂质量过程控制策略示意图

3.1 原料基原、产区

中药资源的生物多样性是维持生物资源可持续发展的基础。同一种药材有几种甚至多种基原的现象在中药材原料中尤为普遍。《中国药典》2020年版一部收载中药材品种共有616种,其中多基原中药品种有150种,约占全部收载品种的25%。基原差异,产地差异,必然导致中药原料质量波动,影响临床疗效稳定可靠。刘天亮等[12]研究表明,不同产地、不同种源栽培品牛膝存在明显差异,内蒙古赤峰及河北安国产区牛膝总灰分含量较高、水分含量较低;河南武陟道地产区牛膝浸出物、多糖、β-蜕皮甾酮含量较高。赵雪琴等[13]综合分析了内蒙古、宁夏、甘肃、青海等省区枸杞子,结果发现青海产区样品中谷氨酰胺、麦芽糖的含量显著高于其他3个产区;甘肃产区样品中脯氨酸、蔗糖含量明显高于其他3个产地。

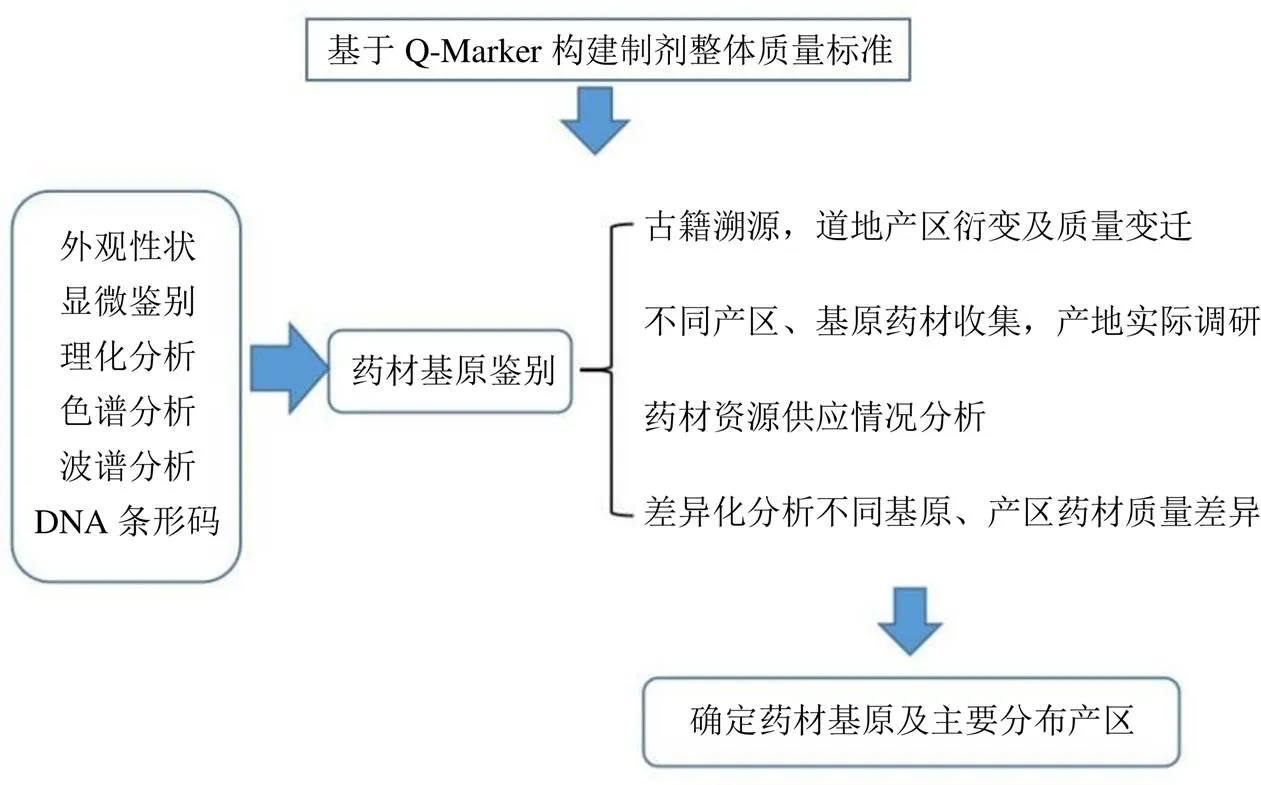

不同产区、基原药材质量差异较大,因此重视多基原、多产区药材原料的共性与差异性,从源头控制药材原料稳定性至关重要。基于Q-Marker构建整体质量评价标准的基本程序和方法(图2)包括:不同基原药材鉴别方法与技术(如经验识别、形态观察、DNA条形码等);古籍溯源,药材道地产区衍变及质量变迁分析;不同产区、基原药材的实际调研与收集;结合药材产量,进行资源供应情况分析,进行合理性分类;差异化分析不同基原、产区药材原料对制剂成品生物药效的影响规律;确定药材基原及主要分布产区。

3.2 产地采收、加工

药材生长年限和采收时间对中药材质量有着显著影响。《千金翼方》指出:“凡药,皆须采之有时日,阴干、暴干,则有气力。若不依时采之,则与凡草不别,徒弃功用,终无益也”。花、叶、果实、根茎类药材各有其最佳的采收时间,不同采收时间会影响药材的有效成分含量、性状及中药的可持续发展。陈佳等[14]对不同采收时间甘草药材的质量进行综合分析,结果表明采收时间不同,甘草药材质量存在差异,主要表现在新异甘草苷、芹糖甘草苷和刺甘草查耳酮成分含量明显不同,确定最适采收时间。付士朋等[15]通过测定赤芍中6种有效成分含量,确定赤芍的最适宜的采收时间。Mun等[16]比较不同采收年限和月份葛根中异黄酮含量差异,确定葛根最佳采收期为10月、11月和次年1月。

图2 中药原料基原及产区控制基本程序示意图

中药材的产地加工是由新鲜药材成为商品药材的关键一步。《中国药典》2020年版规定,允许产地趁鲜加工的药材有68种,常用产地加工方式包括水处理、切制、干燥等操作。张军等[17]比较了鲜丹参药材24种不同加工工艺对丹参饮片的影响,包括鲜切、全干切、鲜蒸切、鲜煮切、传统切等,综合考虑有效成分含量、饮片外观性状、加工难易程度等因素,最终确定适宜的产地加工方法为蒸后切晾干。石典花等[18]通过对柴胡药材的性状、TLC图谱以及柴胡皂苷含量等指标的综合分析,确定柴胡药材最佳产地及其加工工艺。段金廒等[19-20]对不同产地的厚朴、地黄、当归等药材的干燥技术进行了系统研究,从药效物质基础角度阐明了产地加工过程中传统经验与现代科学的相关性。

3.3 炮制加工

炮制工艺是影响中药饮片质量的关键步骤,中药经过炮制之后,可以起到增效、减毒、改变药性、利于成分溶出等作用。我国常用中药材中,需进行加工者约占70%,加工炮制的程度的方法在很大程度上影响后续制剂的质量和疗效[21]。陈嘉谟在《本草蒙荃》一书中表明“凡药制造,贵在适中,不及则功效难求,太过则气味反失”。可见,根据处方的功能主治,合理的掌握炮制工艺,是控制制剂质量的关键。曹斯琼等[22]比较王不留行炮制前后的指纹图谱差异以及黄酮苷、刺桐碱含量变化,结果显示王不留行炮制前后的化学成分有较好的一致性,但炮制后王不留行黄酮苷、刺桐碱的含量均下降。林好等[23]采用九蒸九晒传统法以及现代法炮制熟地黄,研究结果为九蒸九晒炮制法中毛蕊花糖苷与5-HMF含量均大于现代炮制法,九蒸九晒传统法炮制熟地黄效果更佳。

4 基于Q-Marker辨识技术的中药制剂关键工艺环节质量过程控制方法

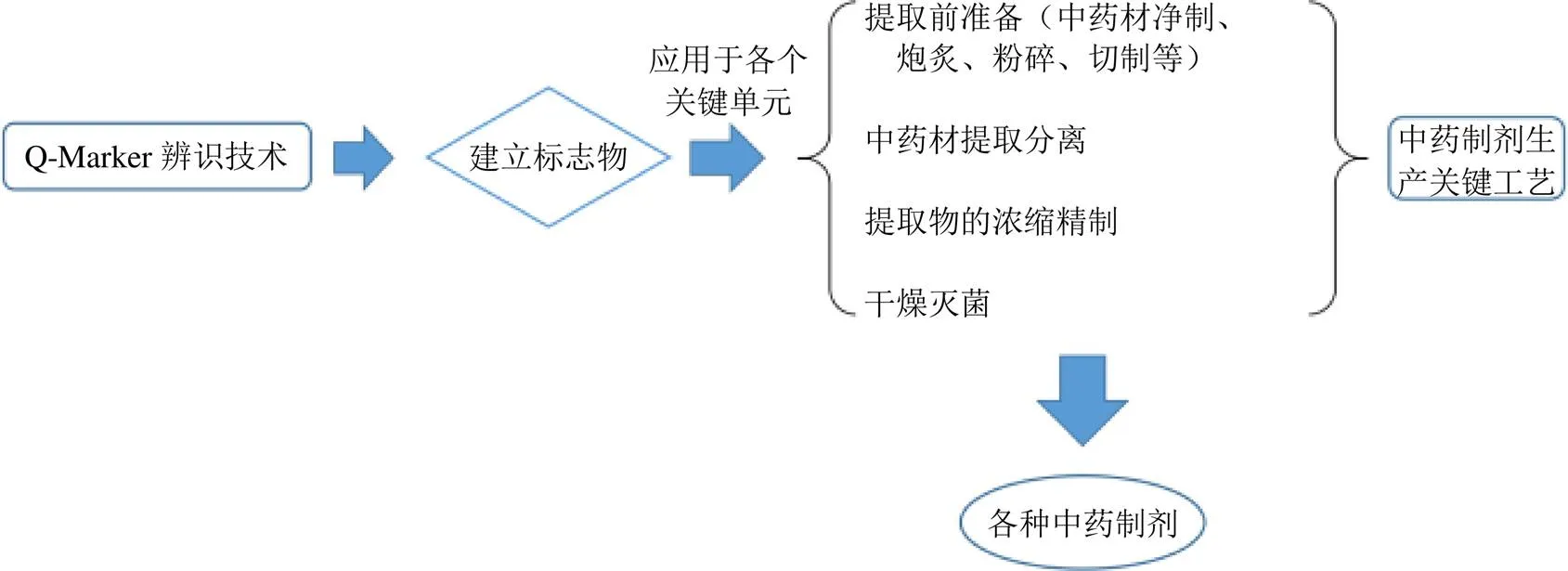

中药制剂作为中药产品的重要表现形式之一,其质量过程控制的核心是将风险管理的思想贯彻于生产工艺研究的各个环节,以保证最终产品目标质量。将Q-marker辨识技术应用于中药制剂关键工艺生产的全过程(图3):通过全过程单元的整体评价,辨识关键工艺参数集群,借鉴数据化表征方式,构建设计空间,实现整体控制策略的提升及持续改进。

4.1 全过程制剂单元整体评价

中药制剂产品的生产是从原料药到成品的完整加工制造过程,中药制剂(颗粒剂、丸剂、片剂、口服液等)要经过前处理(提取、浓缩、干燥)、制剂成型、包装贮藏等一系列操作单元。不同制备工艺及其控制水平(装备设施、人员操作规范、工艺参数范围、偏差管理方案等)都会造成物料理化属性、化学成分变化,致使中成药产品有较大差异。因此,亟待构建完整的符合中药制剂产品特点的质量标准。

中药制剂单元众多、影响因素繁杂,要实现全过程整体评价,首先必须明确控制什么,哪个工艺单元是影响制剂质量疗效的限速步骤。为此,针对制剂品种特点结合实际生产经验,开展整体化全流程的风险分析是实现过程控制的前提。本团队前期系统整理中药制剂生产过程中可能诱发质量风险的来源,根据风险类型从原料、工艺、设施、管理4个方面进行分类,全面而系统地将风险因子进行识别[21]。

图3 基于Q-Marker的中药制剂关键工艺环节过程控制方法示意图

目前关于中药制剂全过程质量控制的研究报道较少,大多针对某单一环节进行研究。本团队前期对黄芩、穿心莲、板蓝根制剂制备过程进行实验室模拟,发现制剂制备环节中主要指标性成分含量整体呈下降趋势,尤其是干燥过程、长时间浓缩热敏性有效成分的损失速率加快,药效活性降低[2,24-25]。不仅是普遍关注的前处理阶段,后续制粒、灭菌等操作单元同样对药效活性影响较大。Meng等[26]发现铁皮石斛经过超微粉碎后,随着粒径的减小,吸湿性、比表面积增大,其显微结构特征与普通粉体也有显著差异。不同灭菌方法对富含挥发油药材、热敏性成分影响较大[3]。一般来说,热处理、沉淀、萃取等工艺过程与制剂物理、化学性质关系较为密切,对中药复杂体系影响也较大。

4.2 辨识关键工艺参数集群

全过程整体质量评价有助于明确影响制剂质量疗效的关键环节,进而针对关键环节的特性,结合风险分析和实际生产经验,构建关键工艺参数集群。常用的关键工艺参数集群的辨识方法可分为风险分析、统计分析、机制推断等。其中统计分析识别关键工艺参数的方法最为常用,表达最为简单,由统计关联数据而得,缺点是数据可靠性要求高。邹俊波等[27]对影响水蒸气蒸馏法提取川芎挥发油的关键工艺参数进行研究,发现提取温度及药材粉碎度为川芎挥发油提取工艺的关键工艺参数。蒋建兰 等[28]筛选苦参生物碱纯化工艺的关键工艺参数,确定为上样流速、上样pH值、稀释倍数、乙醇体积分数和洗脱流速。韩天燕等[29]应用多元线性回归分析仙曲片薄膜包衣的关键工艺参数,为包衣液浓度、包衣增重、片床温度。

4.3 关键工艺单元数据化表征

中药生产工艺环节众多,但制药过程监控手段缺乏,信息丢失、残缺,缺乏系统整理,导致过程控制经验化,产品均一性得不到有效保证。因此数据化表征关键工艺单元信息传递成为中药制药走向智能化的基础。数据化包括数据集成、数据挖掘和数据可视。通过数据集成、数据挖掘、数据可视化等技术的综合运用,可以打破数据孤岛,整合所有数据,提取出有用信息,并发现和沉淀生产知识,最终提高生产过程质量。数据集成涵盖整个生产过程所设计的所有相关物料属性、工艺参数等信息的收集、储存和管理。数据挖掘是在数据集成基础上,实现数据向信息、知识的转化过程,通过利用各种统计理论,帮助发现数据中隐含的、未知的、并有潜在价值的相关模式和规律。如采用数学建模方法描述物料属性、工艺参数等评价指标之间的定量关系,挖掘数据背后的过程特征和模式[30]。常用建模方法主要分为数据统计建模和机制建模等。数据可视化的目标是通过图形的方式将大型数据库中的数据及其结构关系以直观的方式表现出来。

基于数据的统计模型是使用频率最高的模型,不仅包括对已有的数据进行统计分析,寻找影响因素与评价指标间的函数关系模型;还包括采用聚类分析、机器学习、概率统计等方法,从数据中获得信息和知识。本团队前期采用响应面分析方法构建了穿心莲药材减压提取过程统计模型[31]。康念欣等[32]建立酒黄连的HPLC特征图谱,并采用聚类分析和主成分分析,为酒黄连饮片质量评价提供参考。马书伟等[33]采用D-最优混料设计法对复方甘草微乳处方进行优化。

基于机制的模型是根据工艺过程中的物理化学反应机制、能量平衡规律和质量传递规律等构建模型,形成基于微分方程的机制模型。然而,由于大部分中药成分的复杂性,各参数也十分匮乏,难以建立数学模型,一般需拟合获得[34]。Lau等[35-36]采用固液相间传质这一关键因素,通过丹参和葛根提取工艺的动力学模型和成分降解,完善了提取动力学模型。Jia等[37]对莲子心挥发油的超临界提取过程构建机制模型。

4.4 构建设计空间

设计空间是一范围组合,可保证工艺品质的关键物料属性和工艺参数,同时满足2个目标的空间子集,体现多维组合与交互作用。在空间内任一点都表示可达到工艺目标的组合[38]。设计空间是在数学模型的基础上开发的,由于模型存在误差,故设计空间也存在不确定性及不稳定性。目前,设计空间可靠性的评价方法包括贝叶斯方法[39-40]、区间估计法、Bootstrap抽样法[41]和蒙特卡洛仿真法[42]。

4.5 控制策略及持续改进

International Council for Harmonization(ICH)Q8中指出,控制策略是通过理解现行产品以及工艺过程,形成的一套规划性的控制,其可保证工艺性能和产品质量。控制策略制定过程中,不仅仅取决于设计空间的范围,还要结合风险评估结果。若在空间内改变工艺参数,且都达到了控制目标要求,则可构建基于空间的控制策略;但有时设计空间内工艺参数分布并不均匀或仍无法满足控制目标,可结合生产经验或增加附加条件来缩小设计空间的范围。Zhou等[43]采用卡尔-费休(Karl Fischer)滴定法测定制药工业中水分含量,对7个方法参数进行优化,发现实验数据所得的参数范围与常规使用范围不符,进而对参数范围进行选择性优化,不能单纯依赖实验数据结果。

ICH Q10中提出反馈基于工艺或系统的实施效果,从而对其结果进行修正或控制;前馈是基于工艺或系统的预期实施效果,从而对其结果进行修正或控制。反馈和前馈都可用于优化工艺,由于创新和持续改进的优点,可获取最大的利益。

5 结语

中药是几千年实践传承下来的宝贵资源,受制于起效形式的多样性、化学成分的复杂性以及研究思路和方法等多种因素,现行绝大多数中药除了质量标准与药材资源的专属性未准确阐述,疗效相关性及药材品种特异性等方面也未切实阐明,导致中药质量控制处于“难关药效,难评难控”瓶颈。

提高中药制剂大品种质量,将“不稳定”的中药制成“均一、稳定”的中成药是中药产业标准化、现代化、国际化面临的重要攻坚难题。而要实现质量过程控制的前提是致力于中药生产实际,以生产实际规模与需求为前提,将研究切实做到药品生产企业、中成药大品种中,提高中药产业现代化水平,保证制剂产品均一、稳定、可靠。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 王雅琪, 焦姣姣, 伍振峰, 等. 基于“整体观”的中药制剂质量过程控制体系探讨 [J]. 中国中药杂志, 2018, 43(1): 197-203.

[2] 胡彦君, 王雅琪, 李冰涛, 等. 板蓝根制剂制备过程中成分变化及其药效相关性研究 [J]. 中草药, 2016, 47(9): 1515-1519.

[3] 康超超, 王学成, 伍振峰, 等. 当归原生粉乙醇灭菌工艺优化及其品质比较研究 [J]. 中草药, 2019, 50(6): 1341-1347.

[4] 郑巧, 张桂伟, 郑惠文, 等. 制粒对柑橘全果果粉酚类物质及抗氧化活性的影响 [J]. 食品科学, 2015, 36(23): 136-142.

[5] 胡鹏翼, 龚莹莹, 郑琴, 等. 不同粒径的复方丹参粉末的稳定性考察 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2014, 20(13): 1-7.

[6] 黄龙, 康绍建. 不同灭菌方式对三黄药材灭菌效果及质量影响的考察 [J]. 云南中医中药杂志, 2010, 31(5): 51.

[7] 李跃辉, 王银, 张水寒, 等. 灭菌方法对牡丹皮粉体主要成分含量的影响 [J]. 中国医药科学, 2012, 2(13): 41-42.

[8] 邓锦松, 张海燕, 李艳, 等. 中药制药装备发展现状与对策 [J]. 中国医药工业杂志, 2019, 50(3): 345-348.

[9] 创新制药装备和炮制工艺, 推进中药产业技术升级: 访江西中医药大学副校长杨明教授 [J]. 世界中医药, 2019, 14(7): 1625-1628.

[10] 刘昌孝, 陈士林, 肖小河, 等. 中药质量标志物(Q-Marker): 中药产品质量控制的新概念 [J]. 中草药, 2016, 47(9): 1443-1457.

[11] 刘昌孝. 基于中药质量标志物的中药质量追溯系统建设 [J]. 中草药, 2017, 48(18): 3669-3676.

[12] 刘天亮, 董诚明, 杨朝帆, 等. 不同产地及不同种源栽培品牛膝的品质评价[J]. 中药材, 2020, 43(10): 2363-2368.

[13] 赵雪琴, 郭盛, 卢有媛, 等. 宁夏枸杞叶水溶性营养成分分析及产地差异研究[J]. 中国中药杂志, 2020, 10. 19540/j. cnki. cjcmm. 20200701.201.

[14] 陈佳, 张权, 赵莎, 等. 基于HPLC特征图谱、多成分定量结合化学计量学方法评价不同采收期甘草药材的质量 [J]. 中国药学杂志, 2020, 55(18): 1540-1547.

[15] 付士朋, 沈宏伟, 王谦博, 等. 不同采收期赤芍中6种有效成分的含量测定及其变化规律研究 [J]. 中国药房, 2020, 31(4): 441-446.

[16] Mun S C, Mun G S. Dynamics of phytoestrogen, isoflavonoids, and its isolation from stems of(Willd.) Ohwi growing in Democratic People’s Republic of Korea [J]., 2015, 23(3): 538-544.

[17] 张军, 戴衍朋, 石典花, 等. 丹参药材的产地加工工艺研究 [J]. 中国药房, 2019, 30(13): 1807-1811.

[18] 石典花, 张军, 苏本正, 等. 柴胡产地加工工艺探究 [J]. 中成药, 2020, 42(8): 2207-2211.

[19] 段金廒, 宿树兰, 吕洁丽, 等. 药材产地加工传统经验与现代科学认识 [J]. 中国中药杂志, 2009, 34(24): 3151-3157.

[20] 朱邵晴, 郭盛, 钱大玮, 等. 基于多元功效成分的当归药材产地现代干燥加工方法研究 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42(2): 264-273.

[21] 杨明, 杨园珍, 王雅琪, 等. 中药制剂生产过程中的质量风险分析与对策 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42(6): 1025-1030.

[22] 曹斯琼, 吴文平, 罗宇琴, 等. 王不留行炮制前后的UPLC指纹图谱比较及刺桐碱和王不留行黄酮苷的含量测定 [J]. 中国药房, 2020, 31(19): 2365-2370.

[23] 林好, 冯娇, 陈圻宇, 等. 基于HPLC多波长法测定两种熟地黄中有效成分的含量及指纹图谱分析 [J]. 中国食品添加剂, 2020, 31(11): 94-102.

[24] 王雅琪, 焦姣姣, 熊优, 等. 黄芩制剂制备过程成分含量变化及其药效相关性研究 [J]. 中草药, 2018, 49(1): 115-119.

[25] 兰继平, 胡彦君, 王雅琪, 等. 穿心莲制剂指纹图谱及其制备过程药效相关性研究 [J]. 中国中药杂志, 2016, 41(15): 2802-2808.

[26] Meng Q, Fan H, Chen F,. Preparation and characterization ofpowders through superfine grinding [J]., 2018, 98(5): 1906-1913.

[27] 邹俊波, 张小飞, 史亚军, 等. 川芎挥发油水蒸气蒸馏法提取工艺的关键影响因素考察 [J]. 中国药学杂志, 2019, 54(18): 1468-1474.

[28] 蒋建兰, 单潇潇, 孙露, 等. 基于QbD理念优化苦参生物碱的分离工艺 [J]. 天津大学学报: 自然科学与工程技术版, 2020, 53(11): 1204-1210.

[29] 韩天燕, 付亭亭, 费文玲, 等. 基于质量源于设计理念的仙曲片薄膜包衣工艺研究 [J]. 中草药, 2018, 49(11): 2564-2570.

[30] 李正, 康立源, 范骁辉. 中药制药过程数据集成、数据挖掘与可视化技术研究 [J]. 中国中药杂志, 2014, 39(15): 2989-2992.

[31] Wang Y Q, Wu Z F, Ke G,. An effective vacuum assisted extraction method for the optimization of labdane diterpenoids fromby response surface methodology [J]., 2014, 20(1): 430-445.

[32] 康念欣, 袁炎炎, 张潇, 等. 酒黄连HPLC特征图谱的建立及聚类分析和主成分分析 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2020, 22(8): 2790-2798.

[33] 马书伟, 王永洁, 陈柽, 等. D-最优混料设计优化复方甘草微乳制备工艺的研究 [J]. 中国中药杂志, 2018, 43(6): 1131-1138.

[34] 龚行楚, 陈滕, 瞿海斌. 基于质量源于设计理念的中成药二次开发研究进展 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42(6): 1031-1036.

[35] Lau Y T, Ng K M, Lau D T W,. Quality assurance of Chinese herbal medicines: Procedure for single-herb extraction [J]., 2013, 59(11): 4241-4254.

[36] Lau Y T, Ng K M, Chen N,. Quality assurance of Chinese herbal medicines: Procedure for multiple-herb extraction [J]., 2014, 60(12): 4014-4026.

[37] Jia D D, Li S F, Xiao L. Supercritical CO2extraction ofoil: Experiments and modeling [J]., 2009, 50(3): 229-234.

[38] 徐冰, 史新元, 乔延江, 等. 中药制剂生产工艺设计空间的建立 [J]. 中国中药杂志, 2013, 38(6): 924-929.

[39] 戴胜云. 中药HPLC分析设计空间的建立与可靠性研究 [D]. 北京: 北京中医药大学, 2016.

[40] Peterson J J. A Bayesian approach to the ICH Q8 definition of design space [J]., 2008, 18(5): 959-975.

[41] Arai H, Suzuki T, Yada S C,. Reliability evaluation of the design space of the granulation process of mefenamic acid tablets using a bootstrap resampling technique [J]., 2011, 59(5): 608-617.

[42] Debrus B, Lebrun P, Ceccato A,. Application of new methodologies based on design of experiments, independent component analysis and design space for robust optimization in liquid chromatography [J]., 2011, 691(1/2): 33-42.

[43] Zhou L, Socha J M, Vogt F G,. A systematic method development strategy for water determinations in drug substance using Karl Fischer titrations [J]., 2010, 13: 74-84.

Methods and strategies for quality process control of Chinese medicine preparations based on Q-Marker of Chinese materia medica

XIONG Shi-hui1, QIU Ting1, WANG Xue-cheng1, WU Zhen-feng1, 2, ZHU Wei-feng1, WANG Ya-qi1, 2, YANG Ming1, 2

1. State Key Laboratory of Innovation Drug and Efficient Energy-Saving Pharmaceutical Equipment, Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine, Nanchang 330004, China 2. Key Laboratory of Modern Preparation of TCM, Ministry of Education, Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine, Nanchang 330004, China

The quality depends on the process control level. At present, there are still some defects in the quality control standards of traditional Chinese medicine (TCM), which can hardly meet the requirements of uniformity and stability of products. As a result, the quality of TCM preparations varies, affecting the efficacy, safety and stability of TCM preparations. In order to guaranteeing the uniformity and stability of traditional Chinese medicine preparations, a quality process control method based on Q-marker was established, which holds “raw materials-process-product quality” as a whole. The control method provides reference for improving the uniformity, stability and quality control process of TCM preparations.

Q-Marker of Chinese materia medica; quality process control; uniformity; stability; Chinese medicine preparation

R283.6

A

0253 - 2670(2021)09 - 2534 - 07

10.7501/j.issn.0253-2670.2021.09.004

2021-03-24

国家重点研发计划项目(2017YFC1702904);江西中医药大学校级项目(JXSYLXK-ZHYAO004);江西中医药大学校级项目(2019WBZR003)

熊诗慧,女,硕士研究生,研究方向为中药质量分析与控制。Tel/Fax: 0791-87118108 E-mail: 1019883565@qq.com

王雅琪,副教授,研究方向为中药质量分析与控制。Tel/Fax: (0791)87118108 E-mail: wangyaqi_3@163.com

杨 明,教授,研究方向为中药新剂型与新技术。Tel/Fax: (0791)87118658 E-mail: yangming16@126.com

[责任编辑 郑礼胜]