应用HFMEA改造急性非创伤性胸痛患者院内转运流程研究

2021-05-08戴李华梁立维尹莉莉路士杰孙继权

■ 戴李华 梁立维 尹莉莉 王 勇 丁 飞 路士杰 孙继权

急性非创伤性胸痛是常见急诊就诊原因,相关疾病包括急性冠脉综合征、肺栓塞、主动脉夹层、张力性气胸等,具有起病急骤、疼痛范围广、症状差异大、病情进展快、诊断难度高、可救治时间短、死亡率高等特点[1]。快速安全转运以求尽早明确诊断后开展规范治疗是急性非创伤性胸痛救治的难点[2-3]。目前,医疗失效模式与效应分析(health failure mode and effect analysis,HFMEA)在医疗风险管理中应用的目的主要包括识别患者和医疗服务各环节存在的潜在危险因素、预防技术故障或设备缺损、提高患者治疗安全性等[4]。HFMEA因其具有前瞻性预防的特点,为广泛应用于医疗卫生领域提供了可能。美国医疗机构联合评审委员会(JCAHO)将失效模式与效应分析(FMEA)应用于医疗机构并支持与推广HFMEA方法[5],使HFMEA在国外医疗风险管理领域开始广泛应用。本研究运用HFMEA对急性非创伤性胸痛患者转运流程进行改造,并对改造前后主要失效模式的失效风险指数(risk priority number,RPN)进行对比分析,研究其应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以上海市某医院为研究现场。2020年1月,运用HFMEA对急性非创伤性胸痛患者转运流程进行改造;通过调查,收集流程改造前(2020年1月以前)和流程改造后(2020年1~12月)各主要失效模式数据,计算RPN值。

1.2 方法

1.2.1 确定需要优先改善的实效模式。成立HFMEA小组[6],对于急性非创伤性胸痛患者在转运过程中所存在的和潜在的失效模式进行分析总结,对其发生的可能性进行论证,对发生后的严重程度进行评估。同时,对于每项失效模式的RPN进行计算,确定需要优先改善的失效模式[7]。本研究中,RPN值前6位的高危因素为主诊医师评估能力不足、转送意外发生处理不当、患者回室评估不到位、相关科室沟通不到位、运送准备工作不足、交接内容不全,故将其作为优先改善的失效模式。

1.2.2 流程改造。(1)评估。经初步处理稳定病情,进行外出检查或明确诊断后收治入院,由护士通知相关科室。对患者病情开展评估,主要包括患者的生命体征和胸痛状况,填写转运评估单。(2)转运前准备工作。转运之前护送人员应做好相关准备工作,病情较轻者一般由当班责任护士或外勤人员进行护送,病情危重者需通过主班护士/诊治医生进行护送[8]。电话告知相关科室患者具体情况,让其提前准备好物品和仪器。相关科室根据患者病情,了解是否需要携带除颤仪、抢救箱、呼吸机等相关抢救设备,并且对相关仪器运转状态进行检验,保证在转运过程中能够正常使用[9]。如果患者插有引流管,需要予以良好固定和夹闭。向患者及家属讲解转运的必要性和过程中可能出现的状况,获得其同意和理解。通知外勤人员及时到位,对护送事项进行讲解,并联系好专用电梯备用[10]。(3)转运。转运过程中应时刻注意转运安全性,装好床栏;对于存在烦躁情绪的患者,应做好保护性约束。如果在转运过程中出现相关情况,应做好有效处理:如频繁呕吐,应取侧卧位保证气道通畅;如呼吸骤停,需要立即予以心肺复苏,之后根据距离选择继续入院还是回急诊科抢救,同时对患者和家属进行安抚。(4)入院工作。入院后做好交接,内容包括患者病情变化、检查及治疗情况,并做好交接登记工作。(5)检查工作。需在外送检查回科室以后及时通知护士,落实好相关待完善的治疗。再次对患者病情进行评估,评估内容和转运前评估相同。

1.2.3 评价方法。HFMEA小组成员对流程改造前后转运风险因素进行评估,计算影响安全转运的高危因素RPN值,进行对比评价。

1.3 观察指标

评价流程改造前后各危险因素的RPN值,主要从主诊医师评估能力、转送意外处理、患者回室评估、相关科室沟通、运送准备工作、交接内容等角度进行评估。

1.4 统计学分析

本研究采用SPSS 26.0进行统计分析,计数资料采用卡方检验;当P<0.05时差异有统计学意义。

2 结果

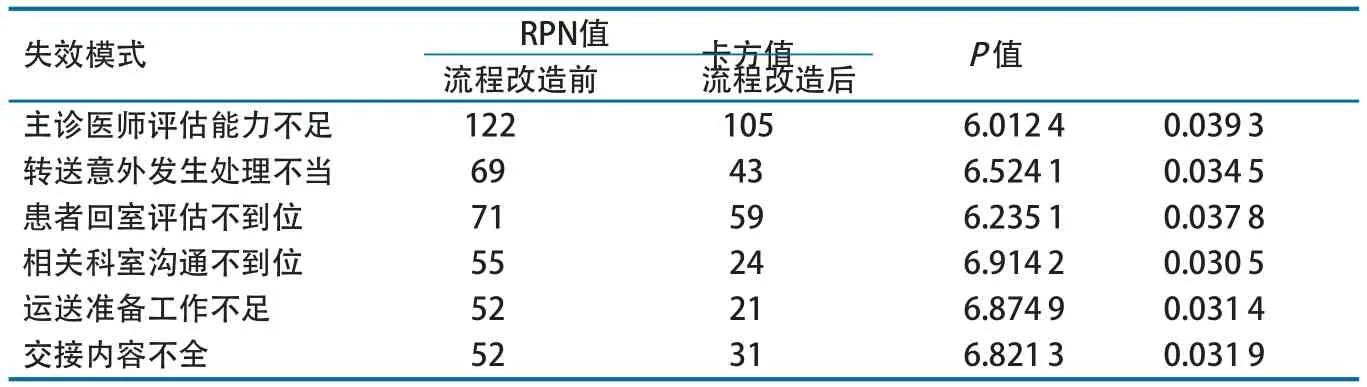

评价主诊医师评估能力不足、转送意外发生处理不当、患者回室评估不到位、相关科室沟通不到位、运送准备工作不足、交接内容不全等6项失效模式的RPN值。结果显示,各组间P<0.05,流程改造前后差异有统计学意义(表1)。

表1 流程改造前后影响安全转运失效模式RPN值对比情况

3 讨论

急性胸痛患者常常会因为诊断和收治等需要进行院内转运,但转运过程会增加原发病并发症的发生率,甚至出现患者死亡,因此需要通过质量改进方法不断优化流程,保障患者安全。HFMEA是JCAHO推广的医院风险评估方法,在国际医疗领域广泛应用。该方法从流程具体环节出发,通过计算各影响因素的RPN值精准定位需要优先改造的环节,找准流程改造工作的着力点。应用HFMEA改造该类患者转运流程并开展效果研究有重要的现实意义。本研究结果显示,应用HFMEA改造急性非创伤性胸痛患者转运流程,有效降低了主要失效模式的发生和后果,取得了明显成效。

国内HFMEA相关研究多集中在护理风险管理领域,医疗风险管理、临床诊疗流程等方面相对较少,本研究对急性非创伤性胸痛患者转运流程进行研究具有现实意义。本次应用HFMEA改善急性非创伤性胸痛患者转运流程的实践存在一定不足:(1)研究现场局限于上海市某医院急诊科,流程改善措施的普遍适用性有所不足,在参考时要结合医院自身情况灵活运用;(2)评价HFMEA应用效果的时间是1年,相对较短。在后续研究中,将邀请多学科乃至多中心的医生团队共同参与,提高研究的广度和深度;获得医院领导更多支持,有效克服HFMEA应用过程中团队成员缺席、培训不充分、方案实施不到位等有碍于HFMEA顺利开展的问题。