不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对水稻产量品质的影响

2021-05-07王文玉万思宇张雪松魏媛媛张家智李红宇郑桂萍

王文玉,万思宇,张雪松,魏媛媛,张家智,李红宇,郑桂萍

(黑龙江八一农垦大学 农学院,黑龙江 大庆 163319)

我国是世界水稻生产与消费第一大国,大约65%以上的中国人以稻米为主食[1-2],而被誉为“中华大粮仓”的黑龙江省,截至2019年水稻种植面积达到398万hm2。然而黑龙江省乃至全国现行的稻田耕作制度造成土壤结构破坏、土壤板结,水整地、搅浆平地导致水资源严重浪费[3],全层施肥致使肥料利用率降低[4]。针对以上问题,黑龙江八一农垦大学水稻研究中心提出水稻旱平垄作双侧双深高效栽培新模式[5]。该模式特点:可以省力高效、恢复和保护土壤资质、提高废肥水利用率等优势。李红宇等[6]研究表明,采用垄作双深技术模式,土壤容重下降,土壤温度和团聚体升高,垄作齐穗期干物质量和叶面积指数、灌浆期干物质量和叶面积指数、各时期根干质量方面表现出显著优势,垄作平均增产7.85%。陈立强等[7]表明,与平作处理相比,垄作双深处理改善了水稻产量,增幅达19.66%,与平作处理相比,总体上垄作双深处理提高了稻米加工、外观、营养及食味品质,其中对稻米的整精米率及食味综合评分的影响达到显著或极显著水平。在水稻生产中,不同插秧期对水稻的产量有很大的影响,尤其是像黑龙江这样寒地稻作区存在着热量资源差、营养生长期短等特点的情况下,适时早插可使水稻充分利用光热资源使生育进程提前,促进早熟,提高米质,也可缓解农时紧张,人工短缺等问题。有研究表明,插秧期推迟会导致水稻有效分蘖临界期延迟,成穗率降低,株高降低[8],总叶片数减少、节间数减少[9],生育期缩短[10],地上部群体生长量减少[11-12]。霍中洋等[13]研究表明,无论是从单茎还是群体来看,拔节、孕穗、抽穗、蜡熟和成熟期的干物质量均随插秧期的推迟呈明显的下降趋势,且随着生育进程的推进,差异愈加明显。而提前适期插秧可以充分利用辐射能光温资源,并可与垄作提升地温的优势相结合适当提早插秧。同时针对现有方式存在的育苗时间长、易产生病害、育秧成本高、移植后缓苗慢等问题,提出了水稻乳苗移栽技术,水稻乳苗移栽技术研究始于1984年由日本石川县农业试验场中谷治夫提出,其主要技术环节是培育0.8~1.5叶龄、胚乳残留量为50%左右、株高7~8 cm的绿化乳苗,生产中表现出的优点是育苗时间短、秧苗无病害、秧苗抗逆性强、可密播、省秧田、成本低、移植后不缓苗、分蘖节位低、能力强。郑桂萍等[14]研究表明,5月10日前移栽的乳苗区的产量明显高于5月25日移栽的中苗对照区;5月20日移栽的乳苗区的产量水平远远低于2个中苗对照区,表明乳苗适宜早栽。吕艳东等[15]进行早、中、晚熟代表品种进行乳苗早栽试验,并与5月下旬移栽中苗相比,乳苗表现出较强的优势。乳苗早栽秧苗素质的各项指标,均比对照中苗提高;产量高于对照,并且按照熟期不同,增产幅度由早熟品种向晚熟品种递减。目前,水稻乳苗早栽技术作为一种有效的低成本稻作技术在日本相关的研究较多,而在我国则很少有这方面的研究。因此,研究乳苗早栽技术对我国水稻生产具有重要意义。为此,本研究采用大田试验,探究2种耕作模式下插秧期与乳苗对水稻产量品质形成和群体生长的影响,以实现在水稻生产中节本增效、高产优质环保的可持续性发展目标,为集成水稻栽培技术提供理论和实践依据。

1 材料和方法

1.1 试验地点及试验材料

试验地点:试验于2019年在黑龙江八一农垦大学水稻中心试验田进行。北温带大陆性季风气候区,年太阳总辐射量491.1 kJ/cm2,年降雨量约为427 mm,年蒸发量1 635 mm,年均日照时数达2 726 h,无霜期为166 d,年平均气温4.2 ℃,夏季平均气温23.2 ℃,农作物生长发育期气温日均10 ℃以上。土壤碱解氮123.0 mg/kg,有效磷18.6 mg/kg,速效钾191.5 mg/kg,有机质含量32.4 g/kg,pH值8.2。

供试品种:垦粳7号(黑龙江八一农垦大学提供),主茎12片叶,株高88.00 cm左右,穗长15.00 cm左右,千粒质量23.00 g左右,生育期135 d左右,需≥10 ℃活动积温2 575 ℃左右。

供试肥料:中化复合肥(总N 21.0%,其中缓释氮素含量为8.0%,P2O515.0%,K2O 16.0%),尿素(含N 46%)、磷酸二铵(P2O546%、N 18%)、硫酸钾(含K2O 50%)。

1.2 试验设计

采用耕作模式×插秧期×秧苗类型 3 因素裂裂区试验,主区设 2 种耕作模式:①A1旱平垄作双侧双深高效栽培模式(简称垄作双深, 当土壤墒情适宜时进行秋起垄,同时施肥和镇压,要求垄底宽60 cm,垄面宽40 cm,镇压后垄高达到10 cm左右。旱起垄的同时,将基肥分层深施于垄中形成一深二浅共3条肥带,1条深肥带位于垄正中央,将肥施入距垄面深6~8 cm处,选择具有缓效氮的肥料(中化复合肥),2条浅肥带分别位于深肥带两侧水平距离10.5~18.0 cm,将肥施入距垄面深2~3 cm处,选择速效氮的肥料(常规化肥),这样就形成了一垄三肥带-即实现了苗带双侧双深分层分类速缓结合的立体施肥效果(图1)) ;②A2常规平作(旱旋耕-泡田搅浆平地-全层施肥)。

裂区设2个插秧期:①常规苗4月8日播种5月8日进行早插秧(B1),乳苗4月30日播种5月8日进行早插秧(B1)。②常规苗4月18日播种, 5月18日常规插秧(B2),乳苗5月10日播种 5月18日常规插秧(B2),常规苗秧龄均为30 d,乳苗秧龄均为8 d。

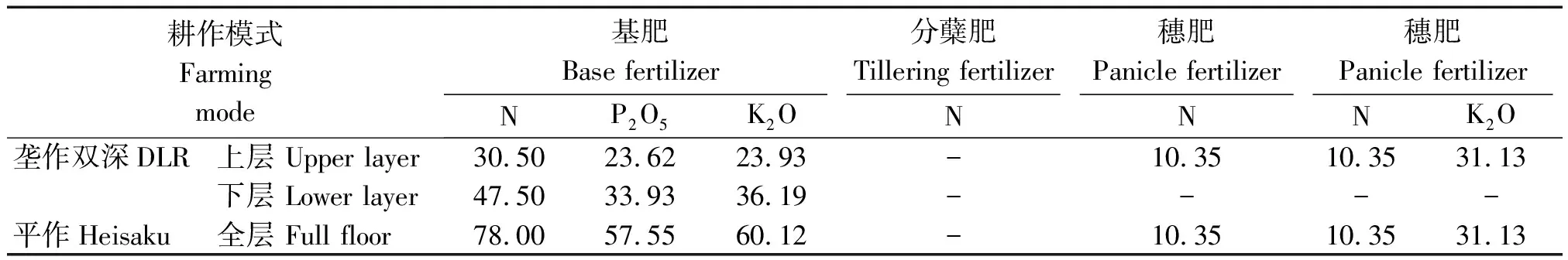

裂裂区为2种秧苗类型:①常规苗叶龄三叶一心期移栽(C1);②乳苗叶龄1.5叶左右移栽(C2)。插秧前7~8 d播种,于30~32 ℃条件下育成株高7~8 cm,叶龄0.8~1.5叶,胚乳残留量50%的绿化乳苗;利用乳苗耐冷性强的特点,较常规旱育稀植提早5~15 d插秧;配合相应的本田管理技术,实施高产低成本栽培。各处理氮磷钾用量相同(表1)。小区面积16.8 m2(2.4 m×7.0 m)。氮肥分基肥(80% N)、调节肥(10% N)和穗肥(10% N)施入,钾肥分基肥(70% K2O)和穗肥(30% K2O)施入,磷肥以基肥形式一次性施入。穗肥分2次施用。小区间筑埂,两边设保护行。分批播种,分批插秧,行距为43 cm×17 cm,穴距为12 cm,每穴5苗。垄作分层施肥上层均为速效肥,下层均为中化复合肥。平作全层为上下两层的肥料混合一起施用。垄作插秧后水分管理为除施用除草剂时水层淹没垄面外,其他时间均保持垄沟有水,垄台无水。平作插秧后建立浅水层,在分蘖达到预计穗数的80%时,排水晒田,控制无效分蘖;拔节长穗期至灌浆结实期采用浅湿交替灌溉,成熟期收获前7 d排水便于收获。其他管理措施同常规生产。

表1 施肥种类、用量及时期Tab.1 Fertilization species,dosage and period kg/hm2

1.3 测定项目及方法

1.3.1 地上部干物质积累 于分蘖期、齐穗期、灌浆期及成熟期取样,每小区分2点取样,每点连续数20 穴,取平均茎数的 2 穴,每处理取样4穴,带回实验室。置于烘箱 105 ℃下杀青 30 min,80 ℃烘至恒质量后,测定地上部干物质量。

1.3.2 叶面积指数(LAI) 于分蘖期、齐穗期、灌浆期、成熟期取样。用直尺测定绿叶的长度和最宽处叶片宽度,根据叶面积长宽系数法(长×宽×0.75)计算叶片的叶面积及叶面积指数。叶面积指数=测定株数×平均单株绿叶面积/取样的土地面积。

1.3.3 产量及产量构成 水稻成熟时,每个处理连续调查20穴,每处理按平均茎蘖数取6 穴,室内考种,测定穗粒数、实粒数、千粒质量,计算结实率等性状。

1.3.4 稻米品质测定 水稻收获的稻谷自然风干后脱粒,储存2个月之后测定稻米的加工品质、外观品质、营养品质及食味品质,每个处理称取3份,每份200 g稻谷,3次重复。

加工品质:取一定质量M0的稻谷,采用FC-2K型实验砻谷机砻谷2次,称量糙米质量(m1),计算糙米率,糙米率(%)=m1/m0×100%;然后采用日本公司生产的VP-32型实验碾米机,将糙米加工成精米,称精米质量(m2),计算精米率,精米率(%)=m2/m0×100%;采用谷粒判别器(ES-1000,日本产)分离整精米,称整精米质量(m3),计算整精米率,整精米率(%)=m3/m0×100%。

外观品质:用日本静冈机械株式会社生产的ES-1000便携式品质分析仪测定垩白粒率、垩白度等。

营养品质:用Foss近红外谷物分析仪测定糙米的蛋白质含量。

食味品质:用日本佐竹公司(SATAKE)生产的米饭食味计(STA1A)测定食味评分、光泽、味道、口感。

2 结果与分析

2.1 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型的产量品质及主要群体指标的方差分析

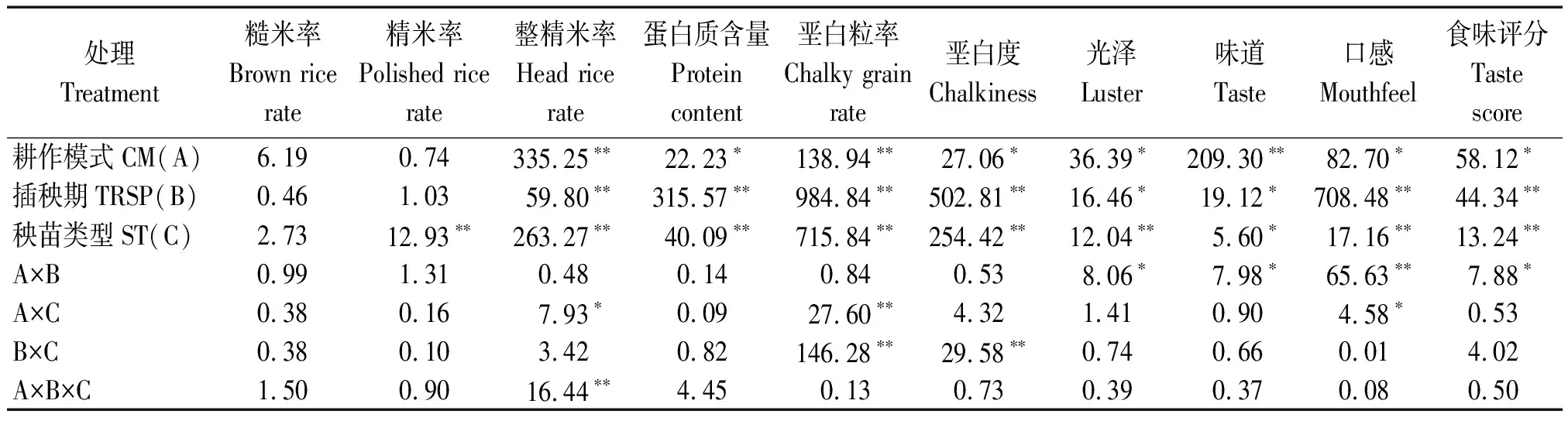

由表2可知,除千粒质量外,耕作模式、插秧期与秧苗类型对产量及其构成因素均存在显著或极显著影响;从二因素间的交互效应来看,插秧期与秧苗类型对产量、穗粒数以及结实率均存在极显著的影响,间接表明,插秧期与秧苗类型通过影响穗粒数及结实率指标,进而影响产量。由表3可知,除糙米率、精米率外,耕作模式、插秧期与秧苗类型对食味评分及其他指标均达到显著或极显著水平,从二因素间的交互效应来看,耕作模式及插秧期对食味评分、光泽、味道及口感均存在显著或极显著的影响,间接表明,耕作模式及插秧期通过影响光泽、味道及口感指标,进而影响食味评分。

表2 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型产量及产量构成因素的方差分析(F值)Tab.2 Variance analysis of transplanting rice seedling period and seedling type on yield and yield component factors under different cultivation modes (F values)

表3 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型品质方差分析(F值)Tab.3 Variance analysis of transplanting rice seedling period and seedling type on rice quality under different cultivation modes(F values)

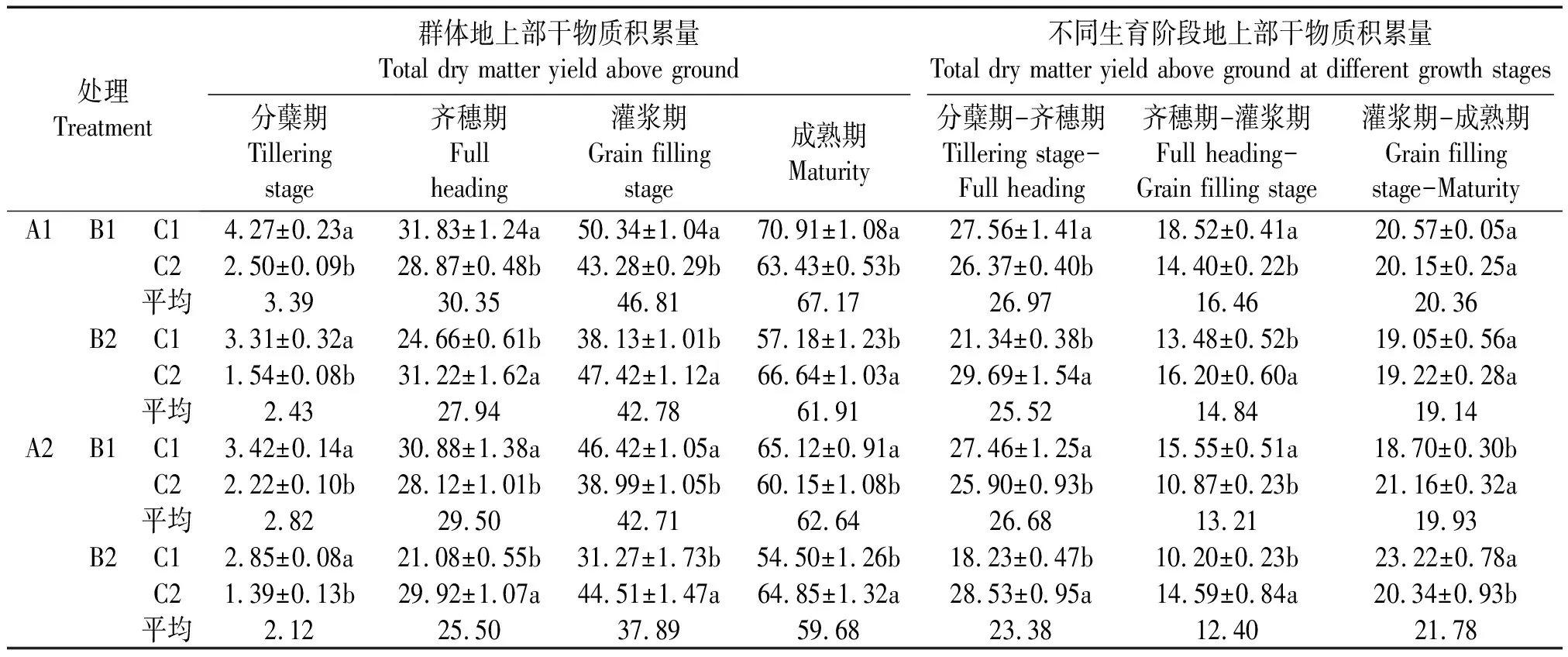

由表4可知,除插秧期和乳苗对灌浆期-成熟期地上部干物质积累量影响不显著外,耕作模式、插秧期与秧苗类型对其他群体质量指标均存在显著或极显著的影响;从三因素间的交互效应来看,除对分蘖期、齐穗期、成熟期影响不显著外,耕作模式、插秧期与秧苗类型对其他群体质量指标均存在显著或极显著的调控作用。由表5可知,耕作模式、插秧期与秧苗类型对各时期叶面积及LAI均存显著或极显著的影响;从三因素间的交互效应来看,耕作模式、插秧期与秧苗类型对灌浆期叶面积及LAI存在极显著的调控作用。

表4 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型群体质量指标影响的方差分析(F值)Tab.4 Variance analysis of transplanting rice seedling period and seedling type on the impact of rice population quality index under different cultivation modes(F values)

表5 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型叶面积指数(LAI)方差分析(F值)Tab.5 Variance analysis of transplanting rice seedling period and seedling type on leaf area index under different cultivation modes(F values)

2.2 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对产量及其构成因素的影响

垄作双深耕作模式下,稻谷理论产量、穴穗数及穗粒数均较常规平作处理显著或极显著提高,分别提高了7.41%,7.34%,2.00%,而结实率表现为常规平作大于垄作双深(表2,表6)。相同耕作模式下,除穗粒数外,水稻穴穗数、结实率、千粒质量和理论产量均表现为B1>B2;就乳苗来看,除B2时的穗粒数和稻谷理论产量外,各处理下穴穗数、结实率、千粒质量均表现为C1>C2,而B2时穗粒数、稻谷理论产量表现为C2>C1,说明常规苗适宜早插,而乳苗适宜晚插。同时表明垄作双深条件下,配合适宜插秧期与秧苗类型可以显著提高水稻产量。

表6 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对产量及其构成因素的影响Tab.6 The effect of transplanting rice seedling period and seedling type on yield and yield component factors under different cultivation modes

2.3 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对稻米品质的影响

垄作双深处理下,食味评分较平作处理显著提高,较平作提高2.52%(表 3,7)。相同耕作模式下,垩白粒率、光泽、味道、口感、食味评分均表现为B1>B2 ,整精米率、蛋白质含量表现为B2>B1,糙米率、精米率、垩白度不同耕作模式下变化趋势略有不同;就乳苗来看糙米率、精米率、整精米率、蛋白质含量、垩白粒率和垩白度均表现为C2>C1,而光泽、味道、口感、食味评分均表现为C1>C2。表明适当提前插秧可以提升食味评分,且与垄作双深相结合可以进一步促进稻米食味评分。

2.4 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对群体地上部干物质积累特性的影响

垄作双深处理下,除灌浆期-成熟期外,群体地上部干物质积累特性均较平作显著提高,垄作双深耕作模式较常规平作,分蘖、齐穗、灌浆、成熟期群体干物质分别增加了17.81%,5.98%,11.15%,5.53%(表 4,8)。由表8还可以看出同一耕作模式下,除灌浆期-成熟期外各生育时期群体地上部干物质积累量、不同阶段干物质累积量均表现为 B1>B2 ;就乳苗来看,分蘖期群体地上部干物质积累量为C1>C2,在B1时齐穗期、灌浆期、成熟期群体地上部干物质积累量为C1>C2,在B2时齐穗期、灌浆期、成熟期群体地上部干物质积累量为C2>C1,间接表明乳苗适宜晚插。除了灌浆期-成熟期,其余各时期在B1时不同生育阶段地上部干物质积累量均表现为C1>C2,在B2时群体地上部干物质积累量为C2>C1。

表8 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对群体地上部干物质积累特性的影响Tab.8 The effect of transplanting rice seedling period and seedling type on total dry matter yield above ground under different cultivation modes g/穴

2.5 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对叶面积指数(LAI)的影响

对比2种耕作模式下,垄作双深处理下各时期叶面积和LAI均显著或极显著高于平作处理,垄作双深耕作模式较常规平作,分蘖、齐穗、灌浆、成熟期叶面积分别提高了14.71%,9.16%,8.77%,2.10%(表5,9)。由表9还可以看出,在相同耕作模式下,插秧期对叶面积及LAI的影响表现为B1>B2;就乳苗来看,分蘖期叶面积和LAI为C1>C2,齐穗期、灌浆期在B1时叶面积和LAI为C1>C2,而在B2时为C2>C1,成熟期叶面积和LAI为C2>C1,表明乳苗生育期延后,具有贪青晚熟的特性。间接表明常规苗适当提前插秧,结合垄作优势更为明显,而乳苗适当晚插并结合垄作具有一定优势。

表9 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对叶面积及叶面积指数(LAI)的影响Tab.9 The effect of transplanting rice seedling period and seedling type on leaf area and leaf area index under different cultivation modes

3 讨论

3.1 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对产量及其构成因素的影响

耕作模式、插秧期和秧苗类型是影响水稻群体性状和产量形成的重要因素。本试验研究发现,以上3个因素中任意一个因素对产量、穗数、穗粒数及结实率均达到显著或极显著水平。插秧期和秧苗类型互作对水稻产量、穗粒数及结实率均达极显著水平。

陈立强等[7]研究表明,垄作较平作显著提高了穗数,一、二次枝梗结实率,二次枝梗千粒质量。王怡红[16]研究表明,在产量构成因素上垄作与平作相比,呈现穗数、千粒质量、结实率增、穗粒数降的三增一减的趋势,其中以穗数增幅最大,其次为结实率,千粒质量最小。本试验结果表明,垄作双深处理下,稻谷理论产量、穴穗数及穗粒数均较平作处理显著提高,而结实率表现为平作大于垄作双深。这与前人研究结果略有不同,但均表现为穗数增加,可能是由于垄作双深提高了肥料利用率[6],为后期植株生长提供充足的营养供应,减少了无效分蘖。也可能由于垄作免耕消除了淹水平作稻田土壤生态系统中淹水层对物质循环和能量转化障碍的弊病, 改善了土壤通气性, 使土壤物理、化学性状有明显的改善[17], 提高了稻田对水、热、光、肥、生物等自然资源的利用率, 垄作免耕相比常规平作和水旱轮作处理能显著提高水稻根系活力, 使水稻栽插完后更早进入分蘖期, 从而有利于穗数的增加。另外,万琪慧等[18]研究表明,垄作免耕可以增加水稻的根长密度和根表面积,在抽穗期显著提高水稻对氮、磷、钾的累积,整个生育期对钾的吸收利用明显优于水旱平作,为水稻高产打下坚实基础。

前人研究表明,合理确定播期可调整水稻生长发育进程与季节良好同步[19],充分发挥优质品种的增产潜能。水稻乳苗期移栽具有育秧时间短,秧田面积小,成本低等优点,避免了插秧季节农时紧张用工高度集中,劳动强度大,工费高及易延误农时等问题[20]。为确保水稻生育进程不致拖后,利用水稻乳苗较强的耐寒能力,通过早栽,充分利用温光资源,从而实现低成本、安全生产。本研究结果表明,插秧期和乳苗主要通过影响水稻穗数和结实率进而影响产量。赵黎明等[21]研究表明,适期插秧增加了水稻每平方米有效穗数、结实率、穗实粒数和粒质量,插秧期过早或过晚均会导致水稻干物质积累、成穗率、结实率以及产量的显著或极显著降低。越晚的播种期产量降低幅度越大。从产量构成因素看,穴穗数和秕谷率各期次之间差异达到显著水平,随着播种期推迟,穗数(分蘖) 减少,而秕谷率增加,严重影响了产量。郑桂萍等[14]研究表明,5月10日前移栽的乳苗区的产量略高于5月20日移栽的中苗对照区;5月20日移栽的乳苗区的产量水平远远低于5月20日移栽的中苗对照区。本研究结果表明,5月8日移栽的乳苗产量略高于常规苗,但显著低于5月18日移栽乳苗产量。与前人研究结果有所不同,主要是由于乳苗是1.5叶期移栽株高为7~8 cm,未进行3~5 cm深水护苗,导致乳苗大部分裸露在外,加之2019年春季当地极端天气较多,持续低温强风,造成叶尖枯萎现象和漂苗,从而影响了乳苗返青成活,从而导致乳苗优势没有发挥出来,这可能是与前人研究结果有所不同的重要原因。因此,与水稻乳苗早栽技术相配套的施肥、灌溉、植保和田间管理措施等技术措施也需进一步优化。而在相同耕作模式下,常规苗除穗粒数外,水稻穴穗数、结实率、千粒质量和理论产量均表现为B1>B2。因此得出, 常规苗适宜早插显著提高了水稻穴穗数、结实率、千粒质量从而显著提高了产量,而乳苗适宜晚插。

3.2 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对稻米品质的影响

垄作对水稻产量影响研究较多,但对品质的影响较少。由于垄作双深除返青前一直处于深水护苗,后面整个生育时期一直进行垄沟有水垄面无水的水分管理,因此,始终处于轻度干湿交替的状态。张自常等[22]研究表明,畦沟灌溉和干湿交替灌溉不仅可提高水稻产量,而且可提高稻米的加工品质,降低垩白度与垩白粒率。张自常等[23]研究表明,在中氮和高氮水平下,轻干湿交替灌溉显著提高了稻米的整精米率。李国生等[24]研究认为,在各种氮肥水平下,稻米的加工品质和食味品质均以土壤轻度落干处理较高。周婵婵等[25]研究表明,轻干湿交替灌溉方式可以改善稻米品质。本研究结果表明,与平作处理相比,垄作双深处理提高了稻米加工、食味品质,与前人研究结果一致。垄作双深下食味评分提高,蛋白质含量呈下降趋势,可能是由于垄作双深通过适度土壤水分调节蛋白质含量的积累,从而达到蛋白质含量降低而食味值提高的效果。

稻米品质性状受品种的遗传特性、环境条件、栽培技术和加工条件等综合因素的影响[26],而插秧期主要通过改变栽培环境从而改变稻米品质。适宜调整播期可有效控制水稻抽穗、齐穗时间,改善灌浆结实期气候环境条件,调节光合物质积累与转化过程,优化籽粒灌浆动态,促进产量形成,提升稻米品质[27]。关于插秧期对稻米品质的影响,前人已经做了大量研究,由于生态条件、试验品种、试验地点、栽培措施等不同,试验结果也不尽相同。崔弘等[28]研究表明,随着播期推迟加工品质,外观品质变优。赵庆勇等[29]研究表明,随播期的推迟,加工品质、直链淀粉含量、蛋白质含量均有提高的趋势。本试验结果表明,B2移栽,提高了加工品质、蛋白质含量和食味评分,降低了垩白粒率、垩白度使外观品质变好。与前人研究结果较为一致。温度过高会引起灌浆结实速度变快,籽粒不能很好地灌浆,从而导致稻米的出糙率、精米率和整精米率显著降低,碾米品质变差;另外,高温造成稻米垩白米粒明显增加,垩白面积显著增大,外观品质降低,同时低温也会引起垩白升高,蛋白质含量下降,但低温对稻米品质的影响没有高温大,如果维持灌浆结实期温度在20~30 ℃内,就能对良好米质的形成提供有利的条件[30]。因此,本研究B2移栽稻米品质较好的原因,可能就是水稻进行灌浆时避开了前期高温阶段,使之处于一个较适宜的温度,从而提升了稻米品质。关于乳苗对稻米品质的研究较少,本研究表明,乳苗与常规苗相比提高了加工品质、蛋白质含量、但降低了食味评分和外观品质。乳苗具有前期生长迅速、中期保持强劲、后期衰老缓慢的生长特性,整个生育期要晚于常规苗,并具有贪青晚熟的现象。生育期延后从而使灌浆期推迟,从而导致了加工品质和蛋白质含量的提高,但食味评分和外观品质的降低还有待进一步研究。

3.3 不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对地上干物质积累的影响

垄作对水稻生长的影响研究较多,但结果不尽相同。李红宇等[6]和钱永德等[31]研究表明,垄作双深分蘖期根干质量、根冠比、根总长度、根表面积、根直径和根尖数等明显优于平作,为其后期快速恢复生长奠定了基础,这也是齐穗期和灌浆期垄作双深干物质积累量和叶面积指数,乃至最终产量高于平作的重要原因之一。也有研究表明,在寒冷稻作区垄作栽培使土壤增温,可促进高寒生态区水稻早发和干物质积累,增加有效分蘖,优化群体质量,提高成穗率和产量[32]。而本试验表明,垄作双深较平作直接可以显著提高水稻地上部干物质积累量、叶面积及 LAI,说明垄作双深有效改善了田间土壤环境,为水稻整个生育期提供更多的营养成分,从而使水稻群体生长显著增强,地上部干物质和光合产物积累增多,灌浆期向穗部转运充足的营养物质,使籽粒饱满充实,为水稻高产打下坚实物质基础。

插秧期与秧苗类型对水稻群体的影响也有较多的研究。但乳苗对水稻群体影响的研究较少。孙建军等[12]研究表明,随着播期的推迟,不同品种类型水稻的拔节期、抽穗期和成熟期相应推迟,全生育期呈极显著缩短趋势。张驰等[33]研究表明,随着播期推迟水稻全生育期特别是营养生长期缩短,造成水稻地上部物质积累量减少,分造成植株源不足,对抽穗灌浆有一定的负面影响。本研究表明,常规苗与乳苗在2种插秧期上表现有所不同,常规苗在B1时各时期地上部干物质积累、不同阶段干物质积累、叶面积及LAI均显著或极显著高于B2,而乳苗除分蘖期外各时期均为B2>B1。可能是B1移栽时常规苗深水护苗效果较好实现早插早缓,而乳苗由于株高较矮深水护苗难度大,受冻害而缓苗时间较长,因此常规苗有较长时间进行物质生产,从而使B1移栽时常规苗产量、干物质及叶面积高于乳苗,而B2移栽时常规苗需缓苗返青,乳苗则利用50%左右胚乳残留量为其快速返青,从而使其在有限的时间里更好地利用温光水气等资源,并快速从土壤吸取营养物质,使其产量及地上部干物质积累、叶面积和LAI等高于常规苗。

不同耕作模式下插秧期与秧苗类型对主要生育时期水稻地上部干物质积累量、不同生育阶段地上部干物质积累量、叶面积、叶面积指数及产量和品质均存在显著或极显著的调控效应;垄作双深耕作模式可以显著提高稻谷产量,且适宜的插秧期与秧苗类型配合能进一步促产。本试验条件下,垄作双深处理下,常规苗(5月8日插秧),具有较高的齐穗期-灌浆期阶段地上部干物质积累量(18.52 g/穴),和齐穗期、灌浆期叶面积指数(4.33,3.95),显著提高了穗粒数(115粒),从而可显著提高水稻的产量(38.11 g/穴)和食味评分(77.11分),为本研究最佳的处理。其次为垄作双深处理下,乳苗(5月18日插秧),使产量达到36.85 g/穴,食味评分为72.14分。