陈建斌:契诃夫来到我身边

2021-05-06许晓迪孟星

许晓迪 孟星

陈建斌

陈建斌执导的电影《第十一回》,他在其中饰演早点摊主马福礼。

陈建斌从酒店的房间走出来,接受这一天的最后一家媒体专访。从早到晚的采访车轮战把他折腾得够呛,每一次轱辘碾过,都得回屋缓几分钟,再出来继续说话。

在两架摄影灯的包夹下坐定,陈建斌神色如常,没有兴奋,也没有倦色。桌上一盘马卡龙,黄白粉绿,码得齐整,一点儿没动。不同的采访提纲散落各处,从五号宋体到初号黑体,各种大小型号。

51岁这一年,陈建斌带来了自己的第二部导演作品《第十一回》。电影拍摄于2018年,经历了忐忑不安的等待和删改,终于开始了兵荒马乱的宣传期。

此前,他说起选档期时“很受侮辱”:“我问这个档期行不行?他们说不行,这是暑期档,会有这些电影。我又问那个点行不行?人家说也不行,那个点是那种电影……就感觉365天,每一天都不适合。”

电影拍摄成本5000多万,收回成本,票房差不多要两个亿。他做了不少突破自己“从业底线”的事,比如穿上袍子拍抖音,但为了电影,还是豁出去了。

上映第四天,《第十一回》豆瓣7.5分,票房4015万——一个不低的分数、一个不太理想的收益,陈建斌站在很多新锐导演都曾置身的十字路口,在个人审美与观众口味之间,在艺术与商业之间,在对票房的随缘与焦灼之间。

他在微博写了一首诗:“从来没觉得自己/这么像个诗人/这是一种耻辱/还是一种光荣/一百万朵玫瑰/佩戴胸前/一个受伤的苹果/握在手中……”

难产的艺术

或许是巧合,《第十一回》讲的也是一件艺术作品艰难的诞生。话剧团的年轻导演胡昆汀(大鹏饰)正在排练新剧《刹车杀人》,改编自一桩陈年旧案——30年前,马家沟村的一对男女,大白天在拖拉机下脱了裤子;女人的丈夫撞见后,一怒之下,用拖拉机轧死了两人。

每一次,演员们在舞台上排演得激情澎湃,就会有闯入者将他们打断。先是“杀人犯”马福礼(陈建斌饰),说自己没杀人,认罪是为了保住“男人的面子”;再是死者的弟弟,拍下20万要求改戏,说哥哥是受害者,一切只是女人意乱情迷的勾引;再是市领导,说“男女乱搞”的戏码,价值导向有问题。资本、权力相继登场后,胡昆汀又因为出轨女演员贾梅怡(春夏饰)惨遭封杀……剧本不断被修正,艺术越来越跑偏,直至沦为闹剧。

电影《第十一回》采用了“章回体”讲故事。

艺术荒诞,现实也如此。真相如《罗生门》一样难以抵达。马福礼如“男版秋菊”,在不断“要个说法”的过程中,被不同人做着定义。杀人犯、说谎者、王八蛋……律师怂恿他做个“讨回尊严的强者”,“神棍”屁哥劝他做个“四大皆空的修行人”。

陈建斌由此搭建起他挚爱的两个世界。一边是中国老百姓的现实主义,那里有马福礼、金财玲(周迅饰)和金多多(窦靖童饰)一家,守着自家的早点摊,把鸡飞狗跳的日子,过得坚韧粗粝、生气淋漓。

一边是戏剧营造的幻梦光影。话剧团里的各号人物,名字都是“谐音梗”:贾梅怡是“梅姨”梅丽尔·斯特里普,胡昆汀是昆汀·塔伦蒂诺,团长傅库司致敬的是南斯拉夫导演库斯图里卡,保卫科苟也武对照的是北野武。这些人,都是陈建斌爱的,如同电影里嵌入的那些经典戏剧台词,来自他熟记于心的莎士比亚、契诃夫、阿瑟·米勒。

這是陈建斌的私心。“我从20岁到32岁,一直在中戏。我对生活、对世界的认识,来自于剧场和舞台。”他对《环球人物》记者说,“你可以把《第十一回》理解为一部戏剧。”

他抱着“永无止境”的心态来导这出戏,从开拍到杀青,几乎每一天都在改剧本。原本的片名叫《如是我闻》,到后期快定剪时,又忽发奇想,要做一版“章回体”,用一个晚上的时间,召唤好友史航来家里,起了10个章回的回目。就在那一瞬间,他决定,电影改名叫《第十一回》。

“这个电影只有十回,就像一场戏剧的序幕。当序幕结束,灯光打亮,每个观众走出影院的时候,属于他(她)的第十一回,才真正开演。”陈建斌说。

新疆与少年

这也是他最初为电影击中的地方。

1982年,陈建斌在乌鲁木齐八中开始了初中生活。从家到学校,经过3家电影院,他经常背着书包去上学,路上直接拐进影院,看上一天。一个充满理想主义的文艺时代正在展开,陈建斌被香港的武打片,磁带里的费翔、张蔷和同学家订的《中篇小说选刊》彻底分了心。

1988年,高考落榜的陈建斌当起了待业青年。那一年,他看了张艺谋的《红高粱》与特吕弗的《最后一班地铁》。散场时,天是亮的,他特别惆怅:“故事里的人都去哪儿了?如果能变成电影里的人多好?”

那一年,陈建斌第一次来到北京。亲戚在王府井逛街,他独自一人从南往北走到了北京人艺,走到了美术馆,在那里买了一套《新浪潮诗集》。

回去后,陈建斌完成了人生中第一个剧本《蓝灰黑》,三个故事三种颜色,比基耶斯洛夫斯基的《红白蓝》还早四五年。他联系了两个在电视台工作的朋友,借了一个碘钨灯和一个M7摄像机,又找来一个朋友做演员。“开机仪式”在新疆大学的一间教室举行,几天后,因为没钱,剧组散伙。

1990 年,陈建斌(前排右三)、王学兵(前排左一)、李亚鹏(前排中)等人,考入中央戏剧学院。

他和朋友商量,要先积累资金。陈建斌从外婆家拿了一个铁油桶,改造成烤炉,卖烤红薯。生意很不错,照这个势头,能开一个饭馆,挣了钱再拍片。直到他们的烤炉被城管拉走,理想再一次破灭。

待业第二年,中央戏剧学院来新疆招生。三试过后,陈建斌焦急地等待放榜结果,给来招生的何炳珠老师写了一封长信。“我今年就20岁了,我清醒地明白,我的一生不能没有艺术,不能没有表演,不能没有这个唯一让我狂热,让我不能自已,让我沉醉,让我觉得生活还有乐趣,让我为它激扬奋发、斗志不渝的东西……”信的结尾,一连点了15个感叹号。

1990年,陈建斌、王学兵、李亚鹏、曹卫宇等17个新疆孩子,登上了开往北京的T70次绿皮火车,坐了三天三夜的硬座,下车时,所有人腿都肿了。

大一假期,陈建斌和王学兵得到在琼瑶剧《梅花烙》里跑龙套的机会,两人演一对侍卫,报酬70块。拿到钱后,他们到学校对面的小饭馆美美吃了一顿宫保鸡丁配炒疙瘩。

大二那年,中戏导演系硕士毕业的孟京辉排练《等待戈多》,主演是胡军和郭涛。陈建斌看着师哥们表演,发现根本看不懂,只隐约感觉,这个戏很革命、很前卫。在“导演的话”中,孟京辉写下那句著名的“我找到了爱你的秘诀,永远作为第一次”。这部戏,还有这句出自法国诗人安德烈-布勒东的诗,猛烈地冲击了陈建斌,回响悠长。

1994年,新疆班迎来毕业大戏《第十二夜》。演出很轰动。陈建斌演的角色叫马伏里奥,念快一点,就是《第十一回》里的马福礼。

编剧汪海林发现了这个巧合,陈建斌回他:“英雄怕见老街坊。”

瘋子与帝王

四年一梦,新疆班是定向培养,毕业后必须回去,和新疆话剧团签10年合同。

13天后,看着失魂落魄的孩子们,剧团领导松了口。其他人纷纷跑回了北京,继续拍戏,当“北漂”,只剩下陈建斌一个人。

一年多后,何炳珠老师让他回来考研。陈建斌求之不得,给老师回信:“目前我的生活非常单纯,每天两件事,学英语和锻炼身体,英语看累了就看一段斯坦尼,每次都让我特别地思念舞台,掐指一算,已经有550多天没演过戏了,我告诉自己一定要挺住,不要放弃。”

靠着绝佳运气,英语选择题只会蒙B和C的陈建斌重回北京。同学的名字渐渐出现在电视剧演员表的时候,他坐在图书馆里读契诃夫的剧本。

1997年的一个晚上,陈建斌在操场溜达,被迎面走来的孟京辉叫住,加入了他的《爱情蚂蚁》剧组。排戏的时候,陈建斌、周迅、陶虹和孟京辉四个人搭伙吃饭,大家轮流付钱。

那一年,意大利作家达里奥·福获得诺贝尔文学奖。第二年,孟京辉把他的《一个无政府主义者的意外死亡》改编成话剧,在一起发生于1969年米兰火车站的爆炸案中,嵌入21世纪中国社会现实的浮世绘。

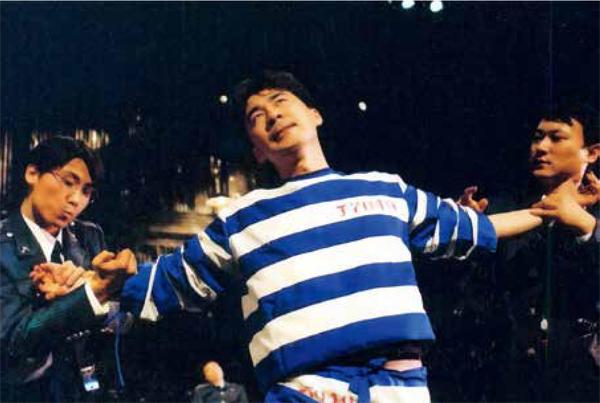

这成为中国先锋戏剧的高光时刻,首演场场爆满,舆论轰动。陈建斌饰演疯子,拿一根棒球棍去砸圆白菜。大量的台词,夹杂着质疑抨击,从他口中喷吐而出,包括针对他们正在进行的先锋戏剧:“我一直看不上那帮先锋派,舞台上摆十个八个电视、一堆破纸盒子,如今还有砌水池子的,都哪儿跟哪儿啊,根本就是现实主义功力不够,上这儿来哗—众—取—宠!”

那是1998年,与《一个无政府主义者的意外死亡》同年问世的,还有著名的《恋爱的犀牛》。先锋开始回撤,孟京辉开启了他的商业时代。

“黄昏是我一天中视力最差的时候,一眼望去满街都是美女……”《恋爱的犀牛》里,编剧廖一梅写下这段著名的开篇台词,灵感来自近视的陈建斌。那一年,他研究生毕业,在地安门的一个筒子楼租了房,房租800块,没有暖气。演“无政府”的那个冬天,陈建斌一直在不停地感冒,最后买了一个很小的电暖气,放在床垫子旁,先把自己右边烤热了,再翻过身烤左边。

孟京辉找他来演《恋爱的犀牛》,陈建斌拒绝了——他已经弹尽粮绝,准备去拍电视剧了。

那一年,同学李亚鹏和王学兵到上海拍《爱相随》,导演是戏文系87级的师哥张一白。快杀青时,张一白对片名不满意,在剧组悬赏征名。陈建斌在电话里半开玩笑地建议,“叫‘将爱情进行到底呗”。于是,诞生了中国大陆第一部青春偶像剧。

中国电视剧市场,由此开启了长达10年的黄金时代。陈建斌凭借《结婚十年》、《乔家大院》和《甄嬛传》,进阶“明星”行列。

各个剧组都流传着他加台词、改动作的故事。《新三国》里,陈建斌演曹操,加了3场小解的戏。“31年的过程中撒3泡尿难道不应该吗?”他看古今帝王的传记,他们做很多重大抉择,是在洗澡的时候、在卫生间里,“难道他想上个厕所、想放个屁还得憋着?”他最津津乐道的发挥是曹操临终那场戏:恍惚间,曹操看到酒樽里的圆月,伸手去捞,一无所有。他使出最后一丝力气,两指一弹,酒滴飞溅,一代枭雄长逝。

曹操后,陈建斌演了另一位帝王——《甄嬛传》里的雍正。导演郑晓龙照着《末代皇帝》的标准,把这部言情网文改造成了颇具“正剧范儿”的清宫剧。

在话剧《一个无政府主义者的意外死亡》中,陈建斌饰演疯子。

在电视剧《甄嬛传》中,陈建斌饰演雍正。

后来演了《如懿传》的周迅夸陈建斌,演出了一个皇帝每次到后宫的“烦啊”“愁啊”。这种微妙的不耐烦,来自他的片场感受。一屋子“后宫佳丽”跪着坐着,安安静静,一个镜头拍完,瞬间开始各聊各的。那段日子,他在片场读贝克特、契诃夫,其他的消遣就是玩《植物大战僵尸》,以至庆功宴上,看到穿着现代装的“妃嫔”,竟一时对不上号,恍如隔世。

老派的诗意

《甄嬛传》后,陈建斌也陷入了雍正式的“不耐烦”,突然失去了表演的热情,什么戏都不想接。2013年,台湾导演钮承泽邀请陈建斌演《军中乐园》。他先是婉拒,看了一遍劇本,还是想演。

钮承泽的父亲是国民党老军官,壮年时就被诊断为渐冻人,最后20年躺在病床上,始终没能回大陆。陈建斌演一个老兵,有一场戏是在金门北山断崖上,对着海那边狂吼,“娘,俺想你!”泪水顺着脸上的皱纹滑下。钮承泽在机器后面,一下哭了。

在金门,陈建斌用手指在iPad上写完了《一个勺子》的剧本,改编自河北作家胡学文的小说《奔跑的月光》。他将故事背景搬到了甘肃农村,将主角农民改成了放羊倌,名字也换作“拉条子”。

“拉条子”是他喜欢的吃食,“勺子”也是纯正的西北说法,意思是骂一个人傻。这让他感觉自己住进了角色的身体里:“我不用做准备,我就是他。”

2014年,电影开拍。陈建斌碰到了所有“处女导演能碰上的问题”。投资方撤资、原班底解散,朋友介绍了刚和张艺谋拍完《归来》的摄影团队,给了个友情打包价,但只能用30天。

陈建斌只用了20天,中间还放了一天假。他厌恶“假模假式”,追求“此时此刻”,屋子和羊圈是当地现成的,衣服是找农民买的,街市、城镇的几个长镜头,是棉帽子里藏摄影机,混迹到人群里偷拍的。

2014年11月,第五十一届台湾金马奖,陈建斌连中三元,先是凭《军中乐园》斩获最佳男配角,又凭自编自导自演的《一个勺子》,获得最佳新导演和最佳男主角。颁奖礼上,当年从孟京辉那里听来的布勒东的诗被他说了两遍:“我找到了爱你的秘诀,永远作为第一次。”

直至今天,他仍认为自己最好的表演献给了戏剧。“无政府”里的亢奋、癫狂和青春,再难以复制。2012年,他主演的电影《人山人海》上映,陈建斌写了一首《契诃夫来到我身边》,歌词这样写道:“诗篇总写在苦难的心灵中,契诃夫来到我身边。”

陈建斌自编自导自演的《一个勺子》。

9年后的《第十一回》里,他终于让契诃夫,还有莎士比亚、阿瑟·米勒等等,来到身边。结尾处,马福礼站在舞台上,漫天血雨落下,遮天蔽日。那是陈建斌曾经历过的奇观,是“双M时代”(以牟森、孟京辉为代表的实验戏剧创作)那些电焊林立、果肉横飞、满地碎纸屑与碎玻璃的惊世骇俗。

他始终有一种老派文青的诗意。不久前,他送给妻子蒋勤勤一本《建斌诗集》,都是写给她的诗,从彼此认识到结婚15年。在一篇《生日颂歌》里,他写道:“古人今人,台上台下,去得太痴迷,人生如戏,不知哪个捉笔?”

他还为《一个勺子》写了一首推广曲,起名《给那个谁的第一首诗》:“二环路上明月光/照在钟鼓楼上就像是霜/抬头望着被人踩过的月亮/低头想起我的小村庄/叮叮当当铁匠房/我舅爷在钉马掌/蝴蝶穿过啤酒花停留在/我爷纳凉的窗……”

这是陈建斌写给故乡的情书。那个小村庄,是乌鲁木齐的八家户村。6岁之前,他与外公外婆住在那里,现在回忆起来,最难忘的童年场景,是夏日的水渠。

“黄昏的时候,水从渠的沟壑流下,冰凉、清甜,比矿泉水还好喝。村里人围在两边,还有人力车、驴车,大人们拿着盆和桶,等着打水,小孩们就在一旁玩。”

陈建斌用手比划形容着,“我觉得特别美好”。

那两分钟,他展现出难得的轻松和舒展,就像走进了自己的“第十一回”。

陈建斌

1970年生于新疆乌鲁木齐,在《乔家大院》《新三国》《甄嬛传》等电视剧中塑造了乔致庸、曹操、雍正等经典角色。2014年,自编自导自演的电影《一个勺子》,获得第五十一届台湾电影金马奖最佳新导演奖、最佳男主角奖。2021年4月2日,最新电影《第十一回》上映。