结膜瓣转移联合5-氟尿嘧啶治疗翼状胬肉临床研究

2021-04-29朱延渠

朱延渠

(江苏省泗阳县人民医院,江苏 宿迁)

0 引言

翼状胬肉是常见的眼部疾病之一,患者会出现眼干、眼涩、眼部异物感以及视物模糊等症状,对患者的日常生活和工作造成了严重的影响[1]。本次研究通过我院眼科收治的110 例翼状胬肉患者为对象分别采用翼状胬肉切除术治疗和结膜瓣转移联合5-氟尿嘧啶治疗,将两组的不良反应情况、疼痛情况、修复情况以及临床疗效做比较,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

收治我院眼科2018 年1 月至2019 年12 月总计110 例翼状胬肉患者为对象,随机以每组55 例作为观察组和对照组。其中观察组有男性29 例,女性26 例,年龄为36~69 岁,平均(54.13±4.16)岁,病程为1~4 年,平 均(1.93±0.51)年。对照组有男性29 例,女性26 例,年龄为37~69 岁,平均(54.22±4.19)岁,病程为1~4 年,平均(1.88±0.49)年。两组的临床资料无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:所有患者皆符合翼状胬肉的相关诊断标准[2];所以患者皆为初次发病;所有患者皆为单眼发病;患者和家属皆愿意积极参与本次研究;所有参与研究者均无其他严重的身体疾病。

排除标准:排除严重器官疾病的患者;排除患有其他严重眼部疾病的患者;排除有凝血功能异常的患者;排除不积极参与治疗的患者;排除认知功能障碍的患者;排除处于哺乳期或妊娠期的患者。

1.3 方法

对照组实施翼状胬肉切除术治疗。协助患者取仰卧位,采用抗生素滴眼液进行滴眼,并进行常规消毒,消毒完成后铺巾,将患者的眼睑撑开,实施盐酸奥布卡因对患眼进行表面麻醉,之后再对胬肉区结膜进行局部浸润麻醉,当麻醉起效后对胬肉区角膜边缘做纵向切口,将胬肉组织充分分离,将胬肉剪断并剥离胬肉头部,将残留组织清除干净,避免血管以及结缔组织等的残留,剪除胬肉体部,压迫止血,进行缝合处理,进行抗感染、消炎等常规治疗[3]。

观察组结膜瓣转移联合5-氟尿嘧啶治疗。协助患者取仰卧位,采用抗生素滴眼液进行滴眼,并进行常规消毒,消毒完成后铺巾,将患者的眼睑撑开,实施盐酸奥布卡因对患眼进行表面麻醉,之后再对胬肉区结膜进行局部浸染麻醉,当麻醉起效后在胬肉区角膜边缘切开角膜上皮层,将胬肉组织剪除并分离,将浸有5-氟尿嘧啶的棉片将巩膜区覆盖,覆盖2~3 min 后用生理盐水进行冲洗,将鼻上角膜缘外球结膜与筋膜组织分离,形成结膜瓣,覆盖创面并采用10-0 眼科尼龙线间断缝合,冲洗后采用眼垫包眼,进行抗感染、消炎等常规治疗[4]。

1.4 观察指标

根据两组的不良反应情况进行对比,包括异物感、畏光以及流泪。

根据两组的疼痛情况进行对比,采用疼痛指数疼痛分级法评分(VRS)以及视觉模拟疼痛评分(VAS)。

根据两组的修复情况进行对比,包括角膜上皮修复时间以及复发率。

根据两组的临床疗效进行对比,评价标准分为:显效-治疗后疾病症状基本消失,角膜愈合良好,移植后未出现排斥反应;有效-治疗后疾病症状明显改善,角膜逐渐愈合,移植后组织成活;无效-治疗后等疾病症状依旧存在,胬肉再次侵入,移植后组织未成活。

1.5 统计学方法

此次研究将SPSS 22.0 统计学软件用来计算,计数资料以(%)表示,并用χ2检验;计量资料以(±s)表示,并用t检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不良反应情况

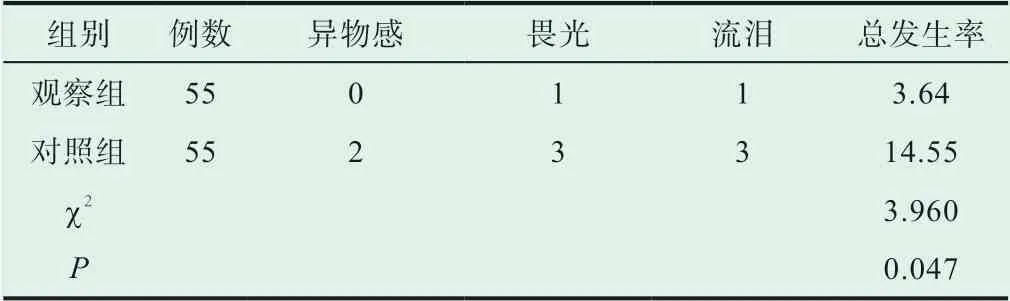

两组的不良反应情况中观察组(总发生率3.64%)明显低于对照组(总发生率14.55%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 不良反应情况(n, %)

2.2 疼痛情况

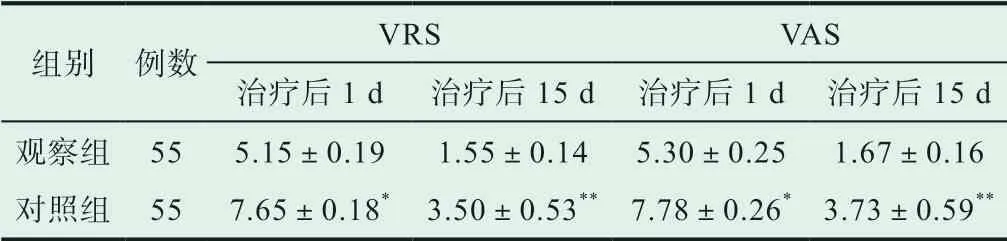

治疗后1 d 观察组的疼痛情况(VRS 以及VAS)均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后15 d 观察组的疼痛情况均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 疼痛情况(±s, 分)

表2 疼痛情况(±s, 分)

注:*与观察组对比,P<0.05;**与观察组对比,P<0.05。

组别 例数 VRS VAS治疗后1 d 治疗后15 d 治疗后1 d 治疗后15 d观察组 55 5.15±0.19 1.55±0.14 5.30±0.25 1.67±0.16对照组 55 7.65±0.18* 3.50±0.53** 7.78±0.26* 3.73±0.59**

2.3 修复情况

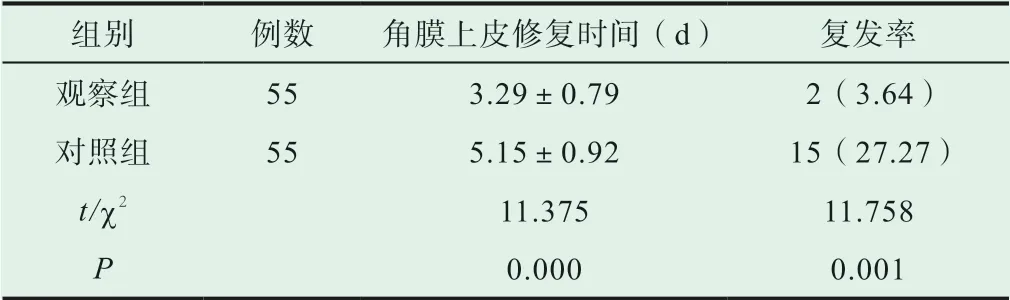

两组的修复情况(角膜上皮修复时间以及复发率)中观察组(复发率3.64%)均明显优于对照组(复发率27.27%),差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 修复情况[±s, n(%)]

2.4 临床疗效

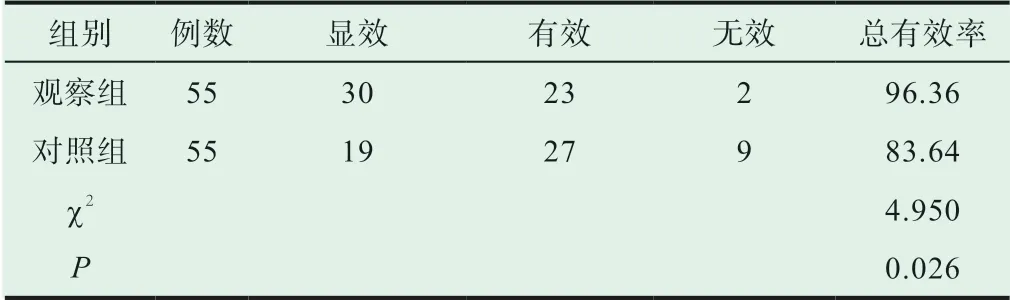

两组的临床疗效中观察组(总有效率96.36%)明显优于对照组(总有效率83.64%),差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

翼状胬肉也被称为胬肉攀睛,是临床一种常见的眼部疾病,一般是由于眼部受外界刺激睑裂部球结膜与角膜上一种赘生组织,侵犯角膜后日渐增大,甚至可覆盖至瞳孔区而严重影响视力[5]。翼状胬肉与过敏反应、缺乏营养、泪液分泌不足、先天性遗传因素以及受到风沙、烟尘、热、日光、花粉等过度刺激有密切的关系[6]。翼状胬肉患者会出现眼干、眼涩、眼部异物感以及视物模糊等症状,对患者的日常生活和工作造成了严重的影响[7]。翼状胬肉切除术作为临床上治疗翼状胬肉的常用手段,但术后患者容易出现不适感,并且有较高的复发率,导致临床效果不是特别理想[8]。根据相关研究资料显示,结膜瓣转移联合5-氟尿嘧啶治疗能降低术后复发率,减少不良反应的发生,并且操作便捷,是一种理想的翼状胬肉治疗手段[9]。随着环境和空气污染的加剧,受不良生活习惯等的影响,再加上不注意对眼部的保护,导致翼状胬肉的发病率逐年上升,严重危害了患者的生活和健康,因此研究翼状胬肉的治疗手段对社会有重要意义[10]。

表4 临床疗效(n, %)

通过本次研究结果得出,两组的不良反应情况中观察组(总发生率3.64%)明显低于对照组(总发生率14.55%),差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后1 d 观察组的疼痛情况(VRS以及VAS)均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后15 d 观察组的疼痛情况均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组的修复情况(角膜上皮修复时间以及复发率)中观察组(复发率3.64%)均明显优于对照组(复发率27.27%),差异有统计学意义(P<0.05)。两组的临床疗效中观察组(总有效率96.36%)明显优于对照组(总有效率83.64%),差异有统计学意义(P<0.05)。结果说明,结膜瓣转移联合5-氟尿嘧啶治疗对翼状胬肉患者的效果显著,增加了临床疗效,减少了不良反应,减轻了疼痛感,降低了复发情况。

综上所述,对翼状胬肉患者采用结膜瓣转移联合5- 氟尿嘧啶治疗,能够增加临床疗效,减少不良反应,减轻疼痛感,降低复发情况,具有临床推广的价值。