基于空间句法的巢湖中庙历史发展研究

2021-04-24李阳,王方*,甘泉

李 阳,王 方*,甘 泉

(1. 合肥工业大学 建筑与艺术学院,合肥 230601;2. 安徽农业大学 轻纺工程与艺术学院,合肥 230036)

寺观建筑作为中国古典建筑之一,往往因为带有宗教、封建迷信等色彩而鲜有深究.笔者认为,寺观包含着民众的信仰,而信仰并不等于封建迷信,跪拜祭祀的本意代表华夏民族谦逊质朴的品质,是放下对身相的执著,让民众拥有超出世俗的理想和目标.本文以巢湖中庙为例,运用空间句法理论科学、定量地分析历年巢湖中庙的空间特征,并结合其发展历史、信仰变迁和时代特点综合分析,探究其历史变迁的文化内涵.

巢湖今位于安徽省合肥市境内,为我国五大淡水湖之一.它拥有众多风景名胜和民俗传说,以巢湖北岸姥山岛和中庙一带影响最为深远.巢湖中庙最初为纪念巢湖湖神焦姥而建,又名“圣母庙”“圣妃庙”和“忠庙”.庙址3 面环水,庙地又被称为凤凰台和凤凰矶.庙宇建筑始建于汉代的说法源于湖神焦姥传说,多有存疑之论.根据诗词及史料记载,中庙的民间宗教活动在宋代已有一定规模,由于历史悠久,中庙屡遭战火破坏,但在主持、百姓、官绅等各方群体的共同努力下,如今庙貌犹存.中庙因其独特的地理区位和山清水秀的水天景色,享有“湖天第一胜境”的美誉.

中庙是“安徽省级文物保护单位”和“省级重点寺庙”,也是巢湖地区时代变迁的见证者和历史记忆的保存者.其庙宇信仰也随着时代的变迁而发生改变,从最初的湖神焦姥信仰到明清时期道教的碧霞元君信仰,再到民国时期佛教信仰,这种顺应时代的信仰变迁为中庙香火经久不衰奠定了坚实的基础.

中庙不仅是巢湖沿岸的标志性建筑之一,其悠久的历史、多元信仰的交汇、壮丽的自然景观也促使其成为了巢湖地区宗教文化和社会历史的代表.因此,对于中庙历史变迁的文化内涵研究具有非常重要的意义,而空间句法理论的引入也是对寺观建筑空间研究新的尝试.

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

鉴于中庙所传绘画图纸等信息在清代以前并无保存,故部分年代只能根据诗词描述、历史画册、现状地形和建筑综合推敲,并绘制了元大德年间、清康熙年间、民国十二年(1923 年)、抗战期间(1938 年)、2004 年实测图以及2019 年实测图.分别说明如下:1)元大德年间:根据元代泰定三年偰玉立碑文和明隆庆《庐州府志》记载,当时的中庙包含山门、后殿层楼及辅房;2)清康熙年间:明朝末年中庙遭毁并于清代末年重修完成,庙貌如初,根据《巢湖中庙志》记载和石涛巢湖图中庙画,此次修建含前中后3 殿,后殿3层,庭院为敞开状;3)民国十二年(1923 年):根据庙志图式,中庙包含山门、正殿和层楼3 重,前庭院“左寮(斋厨)右序(序墙)”、后庭院左祠2 进,右高台曲栏;4)抗战期间(1938 年):根据合肥画师所画中庙图可知,中庙后庭太守祠改建为厢房,庙址东建“祖师殿”2 进,北殿2 层,原山门成“二山门”;5)2004 年,安徽省考古所古建室对中庙进行了实测,并保留照片;⑥ 2019年,笔者进行了实地考察测绘.

笔者选取以上6 个不同时期的中庙作为研究对象,建立凸空间模型和视域边界模型进行句法解读和空间特征分析.

1.2 研究方法与思路

空间句法理论的提出者为英国伦敦大学的比尔·希列尔(Bill Hillier)等[1]人,是一种以拓扑几何学为数学基础的,用来定量描述和分析建筑空间的理论.该理论旨在从科学的视角来解决以往对空间定性描述的不足,通过对空间的划分、转译,对结果进行可视化输出分析.

本文通过空间句法软件(Depthmap)对不同时期的中庙空间进行对比分析,用凸空间建模来探究中庙不同时期空间关系的改变,以实证的角度来分析不同时期的人们对中庙建筑群落的理解认知、建造方式的变化与规律,再结合VGA(video graphics array)视域分析方法对现状中庙建筑群落进行视域解译与思考,得出研究结果.

2 历年巢湖中庙演变分析

2.1 历年巢湖中庙凸空间模型构建

中庙西、东、南3 面环水,历年庙址基地变化不大.人们进入其内部须从右侧广场进入.广场式前导空间结合南侧巢湖水岸的开阔视野,动线与视线收放自如,成就了中庙序列完整、节奏明晰的韵律空间.笔者从中选取11 类主要空间进行详细对比,它们分别为山门、广场、山门殿入口、山门殿、前庭院、南配殿、大雄宝殿、抱屋、后庭院、北配殿和层楼.虽然有的空间并没有出现在所有年份之中,或者一些空间的使用功能和名称也在发生着变化,但这不影响分析空间特征.这种现象也反映了中庙为适应时代变迁发生的变化.

以2004 年实测图(见图1)为例进行凸空间的划分、空间拓扑关系的转译.

2.2 历年巢湖中庙空间整合度测算

以2004 年实测图为例,对CAD(computer aided design)底图进行凸空间拓扑关系连接与转译,并编号1 到n.假设把其中一个空间x命名为ax(1≤x≤n),与ax相连最近的空间到ax的拓扑距离为1,则其他所有空间到ax的拓扑距离d之和为D(ax),即为ax空间的深度值.剔除掉自身影响后,可得平均深度MD(ax)=D(ax)/(n-1).深度值越高的空间吸引达到交通的潜力越差.即其可达性越差,可以简单地将整合度理解为可达性,在排除掉不对称因素和空间节点个数对计算结果的干扰后,得其整合度的计算公式为

将全局深度GD或局部深度LD分别代入计算,可以得到全局整合度GI(integrationRn)和局部整合度LI(integrationR7).全局整合度反映了其他空间相对于ax空间的离散程度,即GI值越高则其可达性、聚集性越强;局部整合度是以7 个拓扑距离为限定(拓扑距离限定可根据实际情况调整),计算其他空间相对于ax空间的离散程度,更具有代表性.对二者进行回归分析可得到,局部空间结构与整体空间结构的协同度R2.R2值越高说明局部空间与整体空间协同度越好,空间核心更突出、凝聚力更强[2];R2值越低说明空间结构倾向于离散化.一般认为,0≤R2<0.5 说明系统协同度差;0.5≤R2<0.7 说明系统具有协同性;0.7≤R2≤1 说明系统协同性较强.

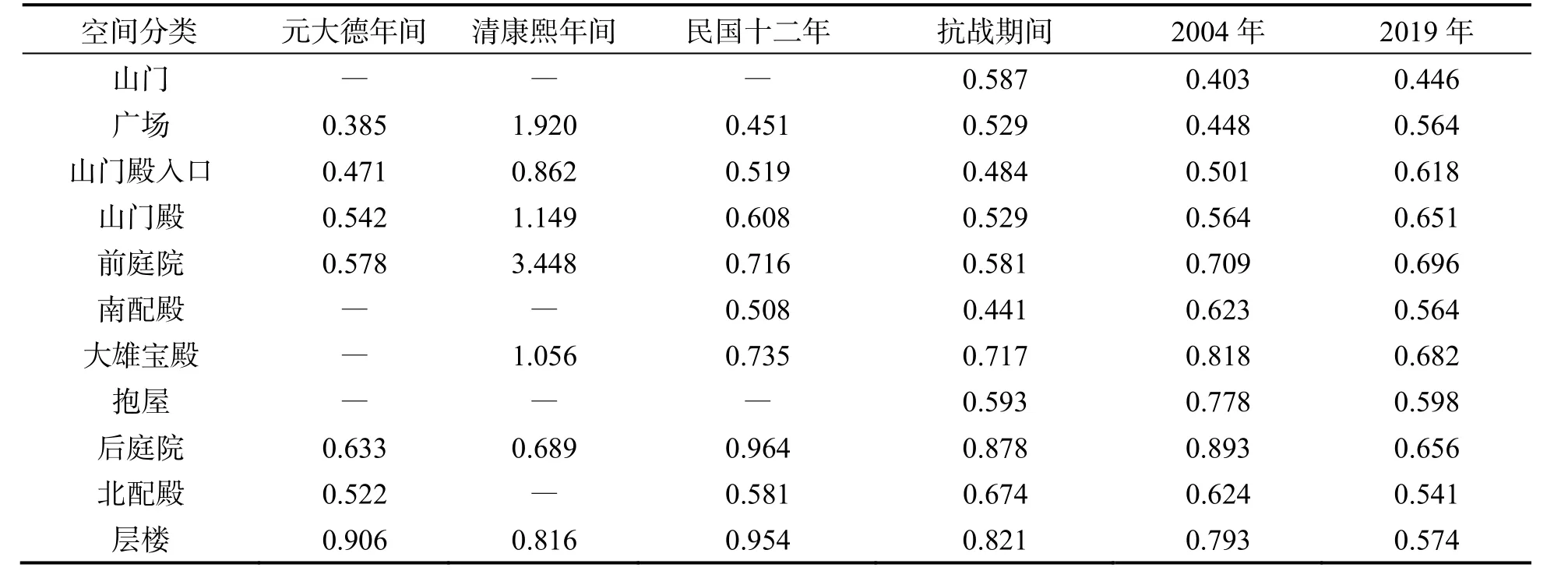

对历年中庙CAD 图纸进行凸空间划分后导入UCL Depthmap 软件,并根据整合度高低赋予不同的颜色(颜色越暖整合度越高),得到历年中庙整合度图(见图2).统计11 类主要空间的GI与LI值得到表1 和表2.对全局整合度和局部整合度进行回归分析并统计R2值得到图3.

图2 历年中庙整合度分布

表1 历年中庙不同功能空间GI 平均值

表2 历年中庙不同功能空间LI 平均值(R7)

2.3 历年巢湖中庙空间特征分析

将表1 和表2 空间类别前3 类即山门、广场和山门殿入口列为中庙外部前导空间,后8 类西侧主体建筑群落列为中庙内部空间[3].

图3 历年中庙R2 值

元大德年间,中庙主要由山门殿、内庭院、层楼和辅房构成,整体建筑群落坐北朝南、呈中轴对称形式.由图2 可知,全局整合度最高的凸空间是后殿层楼,该空间的主要功能为祭祀中庙当地土生土长最早的神灵湖神焦姥,是中庙当地早期的主信仰[4];局部整合度最高的空间为层楼2层.虽然局部整合度最高的凸空间相较于全局整合度最高的凸空间发生了一些偏移,但是层楼作为一个整体建筑,其核心性和聚集性地位不变.从局部整合度可知,内庭院作为前后殿的连接空间,有中庙空间的核心向其靠拢的趋势,体现了内庭院在日常生活中的重要性[5].由表1 和表2 可知,元大德年间,中庙内部空间整合度大于外部前导空间整合度,说明该时期的中庙呈现封闭性、内向性的特征.由图3 可知R2值大于0.7,说明系统协同性较强,趋于单核心模式[6].

清康熙年间,中庙最大的特点为内院开敞式,主要由前、中、后3 殿构成,整体建筑群落坐北朝南、呈中轴对称形式.由图2 可知,全局整合度和局部整合度变化甚微,说明其整体空间为单核心结构,核心凸空间为前庭院广场处(这是内部空间与外部前导空间融合的结果),这与其R2值高达0.994 相符合.明清时期道教的兴起使中庙主信仰变为碧霞元君,此期间中庙屡遭战火毁坏,所需巨额费用虽阻碍了中庙复建的进程,但最终还是在道士、百姓、地方官员等不同群体的共同努力下完成重建[7].笔者认为,这一对外开敞式的空间格局与此时期中庙复建需要多方募化有一定的联系.

民国十二年,中庙回归院落式封闭布局,在前、中、后3 殿的基础上进行扩建,整体建筑群落坐北朝南、呈中轴对称形式.由图2 可知,全局整合度较高的凸空间是后庭院和后殿层楼,后庭院为连接中、后殿和辅房的交通枢纽,后殿主要功能为祭祀道教碧霞元君.局部整合度较高的空间为后庭院和前庭院.由图3 可知R2值为0.596,说明该系统协同性一般,有多核心空间结构的趋势.由表1 和表2 可知,该时期中庙内部空间整合度大于外部前导空间整合度,说明此时期的中庙呈现从边缘向中心聚拢的空间特征,而前后庭院作为交通组织的核心,其中轴线的位置也能体现出传统文化的中庸之道[8].

抗战时期,中庙主体建筑改动甚微,庙址东加建祖师殿和新山门,原山门殿成“二山门”,至此中庙山门始成“重门”格局.由图2 可知,全局整合度较高的凸空间依然是后庭院和后殿层楼;局部整合度较高的空间为后殿层楼、后庭院和前庭院.由图3 可知,R2值为0.522,说明该系统协同性微弱,为多核心空间结构,符合此时期信仰多元化的特点.由表1 和表2 可知,中庙内部空间整合度与外部前导空间整合度差距较以往偏小,说明中庙正在慢慢由封闭向开放转变.随着佛教的兴盛,此时期中庙已基本成为了佛教活动场所[9].笔者认为,中庙信仰随时代变迁是中庙吸引信众,增进与地方各阶层关系的重要途径.

2004 年,中庙的主体建筑延续坐北朝南、中轴对称的形式,此时期的中庙是文革时期被破坏后重建的状态,中殿名为大雄宝殿(佛教寺院核心正殿).由图2 可知,全局整合度较高的凸空间为后庭院、大雄宝殿和层楼;局部整合度较高的凸空间为后庭院和大雄宝殿.虽然这一时期中庙由佛教接管,但是后殿层楼依然供奉着碧霞元君.后庭院是连接后殿层楼与佛教核心建筑大雄宝殿的交通枢纽,体现了此时期主信仰为佛教和道教碧霞元君,而大雄宝殿的高局部整合度体现了此时期佛教在中庙信仰中更胜一筹的地位.由表1和表2 可知,此时期中庙内部空间整合度大于外部前导空间整合度,说明此时期中庙具有一定的封闭性.由图3 可知,R2值为0.608,说明该系统协同性一般,符合此时佛教与道教碧霞元君信仰共存的现实.

2019 年,中庙主体建筑形制同2004 年,山门殿供佛教护法神像,后殿层楼改名藏经阁(佛教讲经说法场所),在主体建筑东加建2 层大体量山门和2 层内院寮房供僧人使用,并扩建地下基地增设地下室,广场处另立有观音雕像,并有中庙寺一说,具有浓厚的佛教色彩.由图2 可知,全局整合度较高的凸空间为前庭院、大雄宝殿和后庭院;局部整合度较高的凸空间为后庭院、大雄宝殿和层楼.由表1 和表2 可知,此时期中庙内部空间整合度近似等于外部前导空间整合度,说明此时期中庙具有开放性和发散性的空间特征.由图3 可知,R2值为0.307,说明该系统没有协同性,空间具有多核心特征.笔者认为,此时期中庙扩建的一系列做法结合空间句法分析的结果,都体现了此时佛教为中庙的主信仰.

2.4 现状巢湖中庙空间VGA 视域分析

用空间句法进行视域分析可以定量、准确地揭示复杂建筑平面的内部特点[10].笔者从可视层(160 cm)层面绘制现状中庙空间边界模型并导入Depthmap 软件,以单股人流500 mm 宽度进行网格划分,为满足观察建筑细部要求将视线最长范围设定为5 000 mm,进行VGA 分析,得到图4 左侧等视域图(isovist)和右侧视线整合度图(visual integration [HH]).等视域图代表某一元素以5 m 为视线长度看到全系统中其他元素的总和.视线整合度表示从全系统任意位置开始,元素吸引视线关注的能力.颜色越暖的区域,视域范围和可视性越好,更容易吸引人群的目光和聚集人流[11].由图4 可知,广场、山门殿入口和前庭院视域范围较广,广场、山门殿、山门殿入口和前庭院可视性较好.由此可以得出,中庙广场式前导空间是很突出的视觉中心场所,具有较强的吸引力与便捷性.因此,该场所应当努力提升景观空间质量,营造中庙历史整体感知氛围,从行为心理和环境心里层面打造中庙文化.

图4 现状中庙视域分析

3 结论

1)虽然中庙屡遭破坏,但是其主体建筑群落坐北朝南、中轴对称的形式未变,其核心空间位于中轴线的布局未变;

2)中庙R2值呈现逐年降低的趋势,暗示其空间核心趋向于离散化的多核心布局模式,这与其多元化的信仰有一定关系;

3)中庙外部广场式前导空间整合度呈逐年增高的趋势,表现其逐年对外开放的特点;

4)现状中庙广场前导空间的可达性提高,视域范围和可视性较好,其主要功能为休闲、观光和烧香祭拜,可见其旅游化发展后,主体建筑空间保护仍较为完好;

5)中庙历年香火不衰与其顺应时代发展有关,焦姥、道教、佛教等信仰共存的现象体现了中华文明谦逊、包容的一面;

6)在历史建筑保护方面,不应当仅仅停留在对本体建筑的保护上,更要注重对本体建筑及周围环境所共同营造的历史文脉感知的保护.