基于GIS的地震滑坡危险性分析研究

——以伊犁地区为例*

2021-04-21陈建波吴国栋谢江丽

李 帅, 陈建波, 姚 远, 吴国栋, 谢江丽

(新疆维吾尔自治区地震局,新疆 乌鲁木齐 830011)

自上世纪70年代中国开始逐渐深入对地震滑坡的研究,并分别对炉霍、昭通、龙陵、松潘—平武、唐山等强地震造成的滑坡进行了详细调查研究,得到诱发滑坡的烈度下限及触发滑坡的优势坡角。周本刚等根据西南地区几次大震的地震滑坡资料对地震滑坡发生的地形地貌条件、地震滑坡与烈度关系作过比较深入的研究。此后,孙崇绍等根据历史地震滑坡资料总结了中国地震滑坡的分布规律。2000年以来,伴随国民经济发展迅速,ArcGIS逐渐应用到地学领域内,一些学者利用了ArcGIS的统计特性与空间分析功能,将前人考虑的滑坡影响因子归纳进来,形成灾害危险性统计模型。如唐川等对云南地区的地震滑坡进行过比较深入地研究,黄润秋、许冲、李为乐等,也分别运用ArcGIS对2008年汶川地震、2010年青海玉树地震、2013年芦山地震等地震诱发的地震滑坡进行了分析,并归纳总结出地震灾害危险性分布特征及地震灾害发生的危险性分布图,为大震现场野外地质调查和科考提供参考依据[4-12]。

1 伊犁地区概况

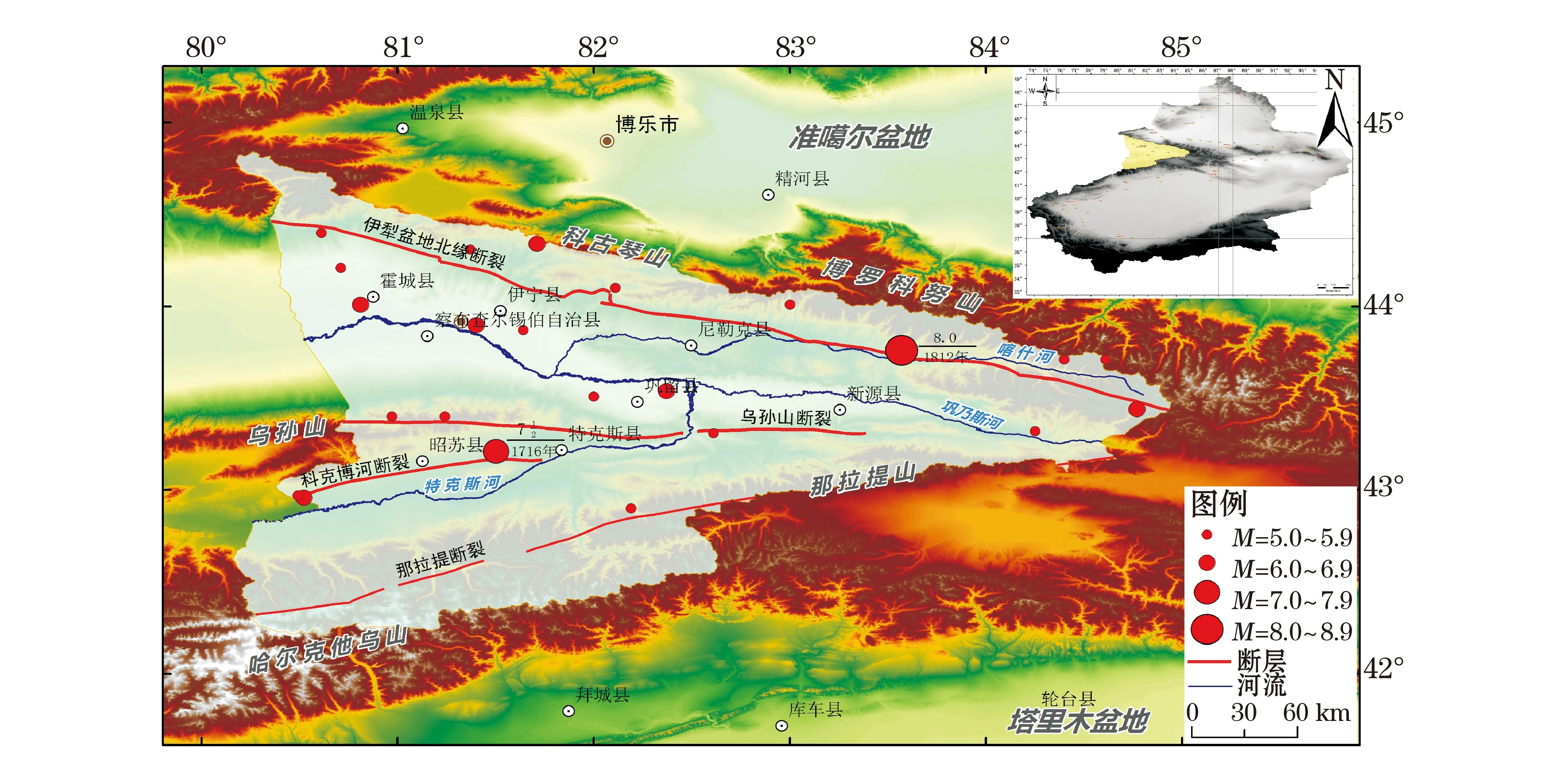

伊犁地区位于中国西北边陲(图1),是国家实施西部大开发战略的重点地区之一。在地貌上,依连哈比尔尕山、博罗科努山、科古琴山是阻隔准噶尔盆地与伊犁盆地的重要屏障,哈尔克他乌山、那拉提山是划分伊犁盆地与塔里木盆地的界限山脉,中部的阿吾拉勒山、伊什基里克山、铁木里克山、乌孙山则是将伊犁盆地又划分为喀什河谷地、伊犁—巩乃斯谷地、特克斯—昭苏盆地。山区面积占比70%以上。

在地质构造上,伊犁盆地构造复杂,区域范围内由北向南分布有伊犁盆地北缘断裂、阿吾拉勒山南坡断裂、科克博河断裂、那拉提断裂等12条活动断裂带。其中控制盆地南北边界的伊犁盆地北缘断裂和那拉提断裂为全新世活动断裂,前者是1812年尼勒克8级地震的发震构造,后者为古生代板块边界断裂。

图1 伊犁地区DEM数字高程影像及强震分布

在地震活动性上,研究区域自有地震记录以来,共记录到8.0级地震1个,7.0~7.9级地震1个,6.0~6.9级地震7个,5.0~5.9级地震17个。其中1812年尼勒克8级地震诱发了较多的地震地质灾害。据前人考察, 1812年尼勒克8级地震形成了东西长124 km,南北宽28 km的形变带,沿形变带产生了一系列的黄土滑坡和塌陷,其中较大(宽度大于0.5 km)的滑坡有365个,较小的有2 000个左右[13-20]。

在地层岩性上,伊犁地区黄土分布较为广泛,主要分布在海拔为1 100~2 000 m 的中山区,具有自西向东变厚再变薄的特点。因此,地层岩性的分布,决定了伊犁地区的地质灾害主要由黄土滑坡与泥石流组成,且灾害分布也与黄土在区域分布的特点一致。因此,伊犁地区西部山区黄土薄且滑坡规模小,靠近中东部山区的尼勒克县、巩留县、新源县大部分地区黄土分布较厚,是伊犁地区黄土滑坡地质灾害最为发育的地区[21-22]。

在气候特征上,伊犁地区受西宽东窄的地形影响降水充沛,年均降水量在200~550 mm,是新疆降水最为丰富的地区。但是伊犁地区还存在降水不均等情况,其中新源县、尼勒克县及昭苏县降水量较大,年平均降水量493~554 mm,霍城县和特克斯县次之,年均降水量391~451 mm。伊宁市年降水量最少,约 269 mm,并且降水主要集中在4~9月。

在上述因素影响下,就会有发生地震滑坡的条件。根据新疆维吾尔自治区自然资源厅(2018年前身为自治区国土资源厅)2013年开展过的地质灾害调查数据统计,伊犁地区共有地质灾害1 287处,其中滑坡1 004处,通过野外实际调查验证,认为这些滑坡可以加入此次研究。

2 研究思路及方法

自2008年汶川地震发生以来,国内学者对地震滑坡的研究越来越多,主要致力于地震滑坡灾害的危险性方面,即降低地震引发滑坡灾害的风险程度方面,而采用的研究方法也呈现多样性。包括信息量与逻辑回归法、层次分析法、模糊数学方法、人工神经元网络法,等等[23-27]。

本次研究采用Logistic回归分析法是用来解决在因变量取值范围已知的情况下,预测某种事件发生的可能性。Logistic回归方法是指因变量有且仅有2个数值分类的回归分析方法。一般情况下,在地震地质灾害中会遇到,各影响灾害发生的因素数据可以作为自变量,而地震地质灾害是否发生可以作为分类因变量,即0可以代表地震地质灾害不发生,而1则代表地震地质灾害的发生。但由于地震地质灾害发生的结果不是连续变量,因此线性回归的计算方法不能够推算类似自变量和因变量之间的关系,而采用Logistic 回归模型就可以完全解决此类问题。利用Logistic回归模型可以推测自变量与因变量之间的关系,并推测发生这种概率的大小。其优势在于当开展地震地质灾害统计分析时,计算的自变量可以是离散变量或是连续变量,也不要求呈正态分布,对自变量的分布没有规定任何要求,因此该方法增强了模型的应用范围。

(1)

Z=b0+b1x1j+b2x2j+……+bnxnj.

(2)

P为地震滑坡发生的概率,取值范围为(0,1);b1、b2、bn为逻辑回归系数,b0表示在某一地震滑坡影响因素改变时,地震滑坡效应发生与不发生的概率之比的对数变化值。如果逻辑回归系数确定,则根据不同的影响因素值xnj,就能够计算并得到研究区域发生地震滑坡的概率P值。根据P值分类可以划分灾害敏感性等级。

3 伊犁地区地震危险性分析

3.1 地震诱发滑坡的影响因子选择

地震滑坡的形成由多种因素控制。例如震级的大小决定滑坡的规模,地形坡度决定滑坡的速度与位移量,地层岩性决定滑坡类型等等。此外,从历史地震滑坡发生的数量、分布范围、活动规模上都直接反映了地层岩性、地形地貌以及有关地震动力环境对地震诱发滑坡的控制作用。由于此次使用的ArcGIS需要考虑DEM影像数据的数字容量及数据的可靠性,且主要考虑在地震动作用下形成的滑坡情况,因此在此研究中重点考虑地震烈度、地形坡度、坡向、海拔高程、断层距离、地层岩性年代等6项对地震滑坡的影响。

此外,由于不同情况下的地震滑坡数量及规模不一致,因此在考虑地震滑坡影响因子后,需要将影响因子进行分级。因此,将所获得的历史地震、地层岩性、断层分布等数据调入ArcGIS软件进行统计后,对影响因子分类,并将已知滑坡点与影响因子相交,得到各影响因子不同等级下的滑坡数量(图2、表1)。

3.2 伊犁地区地震滑坡的影响因子评价

3.2.1 地震烈度

3.2.2 断层距离

一般情况下,断层是决定滑坡分布的方向,且沿断层两侧,距离断层越近,滑坡分布越多,规模也越大。在没有考虑断层的滑动性质下,我们将断层距离分为8组(表1),从分布特征来看,可以看到滑坡主要集中于断层距离<10 km的范围内,且比率>88%。其中在10 km范围内的分布情况,看到5~10 km范围内分布的滑坡最多,其次为1~3 km的范围,0~1 km范围内的滑坡与3~5 km范围内的滑坡数量相当。

3.2.3 地层岩性

地层岩性的构成决定了地震滑坡的类型。一般情况下,泥岩、页岩等软质岩体易形成浅层滑坡体,第四系的土质滑坡受地震动作用结构面易发生破坏也易形成滑坡,而地层年代较老的元古代地层由于地层岩性稳定往往只有在强震中才易引发大规模的滑坡。此次研究区内根据地层的年代进行归类,共分为7类。从表1中,发现古生代(PZ)的滑坡最多,其次为新生代的第四系地层(Q)和第三系(E~N)地层。

3.2.4 地形坡度

地形坡度也是产生地震滑坡的重要因素。伊犁地区以山地为主,山地占总面积的70%,其余地区由河谷平原及盆地组成。此次利用ArcGIS软件从DEM(30 m分辨率)影像中提取到了伊犁地区地形坡度,并将地震滑坡点分布在地形坡度图中。从分布图中,发现地震滑坡主要分布在3°~30°的范围内,其中10°~20°范围内分布的地震滑坡数量最多,说明滑坡多发生在低山、丘陵等地区。坡度相对较陡峻的山地存在较少。

3.2.5 坡向

由于南坡受光照、风蚀作用较阴坡强烈,所以一般情况下,南坡较北坡的岩体风化侵蚀强烈,水土不易留存,会使山坡的坡度变的陡峭,坡面距离变短,易导致地质灾害的孕育和发生。因此此次将研究区的坡向按照坡度分布共分为8个区间。根据调查研究,此研究区域内滑坡主要发生在北坡,滑坡方向东北、东、西北和西南。

3.2.6 海拔高度

海拔高度也是地震滑坡产生的因素之一。海拔高度决定了植被类型和植被的覆盖率有所不同,以及高程与地区的降雨之间具有很好的相关性。结合资料,并根据地方差异,此次将伊犁地区海拔高程分为6组。从滑坡的分布上看,多发生在海拔1 000~2 000 m的高度内,占总量的85.7%。此海拔是低山丘陵至中山带的地形转折带,黄土分布较多,灌木等植被分布相对较少。

3.3 伊犁地区地震滑坡危险性模型建立

ArcGIS软件作为一种地理信息软件,早已在各行业的信息量化统计与分析上起到了重要作用。此次研究工作先在ArcGIS中将已知滑坡点与影响因子进行叠加,然后将地震滑坡影响因子统计归类,生成综合评价图层。图层中的每一个多边形都代表着一种影响地震滑坡的因素,该因素是唯一条件,有利于开展地震滑坡统计的分析与计算。如果多边形内包含地震滑坡,那么就表示该范围内有地震滑坡发生,取值为1,否则为0,即没有发生地震滑坡。

由于此次研究范围包含有50 000多平方千米,因此为着重考虑数据的可靠性,利用 ArcMap 中的鱼网工具将研究范围生成了1 000 m×1 000 m的格网图层,总计50 000余个网格。生成网格后,将各地震滑坡的影响因子图层分别与已知滑坡点图层和格网图层叠加,最终得到一个图层。图层中的每一个多边形均包含着一种影响地震滑坡的因素,称为均一条件单元,有利于开展地震滑坡统计的分析与计算。如果某个1 000 m×1 000 m 的单元格内包含已知滑坡灾害区域,那么该单元就取值为1,判定为有地震滑坡发生,否则为0,即没有发生地震滑坡。

作为一款统计分析软件,SPSS软件具有Logistic回归统计分析功能,此次利用该软件对地震滑坡危险性发生的概率做一统计,最终得到地震滑坡危险性因子的 Logistic 回归模型系数。

本次研究将烈度、断层距离等影响因子作为统计Logistic 回归模型的自变量,地震滑坡的发生与否作为因变量,利用 ArcMap中的工具转换图像数据,并将此数据导入SPSS 统计分析软件后,采用该软件中的二元Logistic 回归模型回归分析,最终得到伊犁地区地震滑坡危险性因子的 Logistic 回归模型系数,

Z=b0+b1x1j+b2x2j+……+bnxnj

(3)

=-5.495+0.20x1j+0.073x2j+0.143x3j+0.021x4j+0.325x5j+0.421x6j.

其中,x1j、x2j……x6j等按照顺序依次为等震线、地层岩性、断层距离(单位:km)、坡向、坡度和海拔高度(单位:km)。

依据上述因素的相关统计结果,发现Logistic回归结果中,坡向的系数所对应的显著水平大于0.05外,其余均小于0.05,可以认为回归结果通过5%的显著水平检验。

4 分析与讨论

根据得到的伊犁地区地震滑坡危险性模型,在ArcGIS软件中利用栅格数据叠加计算功能,得到新的图层,然后依据软件中的自然间断点分级法,将地震滑坡危险等级分成5类(表2),并依据划分出的危险等级制作出伊犁地区地震滑坡危险性分布图(图3)。

从表2中,可以发现在滑坡分配比例上,中危险区以上的滑坡比例大于50%,而分区面积则小于30%,说明在该区域内发生地震滑坡的占比较大,相应发生概率也较高,与地震滑坡危险概率逐渐增大相对应。

从地震滑坡危险性分布图来看,地震滑坡危险性较高的地区主要位于研究区范围内的中东部的特克斯县、尼勒克县、巩留县、新源县境内,尤其是尼勒克县与巩留县、新源县交界的阿吾拉勒山一线分布最为明显,呈条带状;而地震滑坡危险性低的区域主要位于伊犁地区的盆地和高山区内,且分布面积最大。此外,通过分布图,也可以发现地震滑坡危险性与等震线、地层岩性、断层距离、坡向、坡度和海拔高度等影响因素具有较好的一致性。

虽然地震地质灾害包括地震滑坡、地震崩塌、地裂缝等灾害类型,但由于伊犁地区的地貌、地层岩性等条件决定了该地区的地震滑坡分布较为广泛,具有代表性,因此在此项研究中仅考虑了地震滑坡的危险性划分。

5 结 论

(1) 伊犁地区地貌多样,地质构造复杂,地震滑坡分布较为广泛,通过使用ArcGIS软件的数据统计与分析功能,采用SPSS软件中的二元Logistic 回归模型,建立伊犁地区地震滑坡危险性模型,制作伊犁地区地震滑坡危险性分布图,揭示了研究区范围内地震滑坡的空间分布规律,为大震现场野外地质调查,为震区的灾后恢复重建和选址规划提供参考依据。

(2) 本次研究在考虑了伊犁地区地形地貌、地质构造、地震活动性等综合问题后,选取了6个适合研究该地区的地震滑坡影响因子,并利用ArcGIS和SPSS得到了伊犁地区地震滑坡危险性模型。通过模型结果,可以发现对伊犁地区的地震滑坡影响较大的分别为海拔高度、地形坡度、地震烈度和断层距离,坡向和地层岩性影响较小。

(3) 利用Logistic 回归模型生成了伊犁地区地震滑坡危险性分布图,结果显示,认为伊犁地区地震滑坡危险性较高的地区主要位于特克斯县、尼勒克县、巩留县、新源县境内,较低的地区位于霍城县、昭苏县和察布查尔锡伯自治县境内。并且极高危险区面积占伊犁地区总面积的1%,高危险区面积占6%,中危险区面积占18%,低危险区面积占39%,极低危险区分区面积占37%。