长宁页岩气田建武向斜构造解析及成因机制

2021-04-20张经国孟立丰

张经国,陈 伟,孟立丰

(西南石油大学 地球科学与技术学院,四川成都 610500)

1 区域地质背景

长宁地区地处四川盆地南缘,北与华蓥山褶皱带西倾伏段相接,南毗邻云贵高原,西邻鲜水河大型走滑断裂带。因此,长宁地区处在不同构造带相互叠加、影响的区域,构造变形异常复杂。长宁地区构造存在两个大的构造带,一是北西西走向的构造带,以长宁背斜及其东部区域以及北西区域的天宫堂构造为代表;二是北东走向的构造带,主要分布在长宁页岩气勘探区块的中部,为华蓥山褶皱带西倾伏段的延伸,平面上呈线状分布,前后翼倾角较大。北西向构造带则集中在探区的北西、南东两侧,构造带呈短轴状,其形成受盆地西侧鲜水河断裂带的控制。

长宁地区经历了多期构造活动,晋宁运动形成基底,随后桐湾运动对灯影组地层有一定的抬升,但是整体仍处于伸展性的环境[1]。加里东运动发生,四川盆地整体出现大隆大坳的格局,而川南地区北部乐山-龙女寺开始隆起,南部产生黔中隆起,川黔凹陷,随后海西运动兴起,川南及大部分四川盆地都缺失石炭及泥盆的地层,到二叠纪才开始又接受地层沉积[2]。印支运动及燕山运动,川南地区东部华蓥山断裂开始隆起,对川南地区有一定的影响。最后喜山期至今,变形强烈,尤其在川南地区,所有地层一起受到推覆变形,侏罗系以上的地层几乎被完全剥蚀。

研究区内部主要发育三个构造单元,工区东南侧的建武向斜以及工区西北侧的罗场向斜及中间过渡的玉河背斜,其中建武向斜是与长宁背斜形成的同一期构造,且位于大娄山前,呈现出一个走向呈北西-南东向的宽缓向斜。玉河背斜是一个走向呈NE-SW 的小背斜,但是地表出露较多断层。罗场向斜位于玉河背斜北部,在更大的区域上被工区西部走向NE-SW 的灯杆坝背斜,北部的长宁背斜所包围,轴迹保存了偏移的现象。工区地表出露的地层主要有二叠系、三叠系及侏罗系地层,由于工区区域主要位于向斜核部,因此地表出露的岩性以侏罗系紫红色泥岩和灰紫色砂岩为主,三叠系地层以灰白色石灰岩为主,二叠系地层岩性以砂岩及页岩为主。地震剖面所揭示的反射层则比较完整,由老至新为:寒武系筇竹寺组(∈1q),奥陶系五峰组(O3w),二叠系梁山组(P1l),二叠系龙潭组(P2l),三叠系须家河组(T3x),其中须家河组地层部分保留部分缺失。

2 构造样式分析

本文利用三维工区内的井资料的合成地震记录对关键解释层位进行标定。分析野外露头观察的地层产状及变形样式,然后根据多条封闭解释的地震剖面资料对地震剖面进行断层相关褶皱模型假设与断层几何形态正演。

通过井资料的合成地震记录与相应位置的岩性分层,确保地层的相位保持一致,深度变化符合特征,与本文对寒武系筇竹寺组(∈1q),奥陶系五峰组(O3w),二叠系梁山组(P1l),二叠系龙潭组(P2l),三叠系须家河组(T3x)几组的闭合解释相匹配,而地表出露建武向斜两翼的主要地层T3x,P2l,倾角分别为17°和19°左右,这也与地震剖面解释的宽缓向斜相统一。此外在野外露头中观察到的建武向斜北部长宁背斜的地层的变化样式,也表明断层传播褶皱是长宁地区变形的常见样式(图1)。

本次研究在对三维地震满覆盖地区的地震资料精细解释的基础上,建立其相应构造模型,认为长宁地区深部(主要为筇竹寺组)与浅部(主要为五峰组和龙马溪组等页岩层)的构造发育特征存在明显不同。其中深部以发育近东西向和北东东向构造为主,断层的发育造成玉和背斜北西翼地层较陡、南东翼地层缓,其深部以基底卷入式逆冲断层构造发育为特征(图2),其应为断层传播褶皱构造样式,指示其主要应力场为北西向挤压,这与南部盆地边缘区大娄山褶皱带的主要构造应力场方向基本一致,其形成跟研究区西北地区北东向构造带相联系。而浅部页岩层内则表,差异明显的构造特征,从剖面上看,建武向斜区内主要发育小型高陡逆断层,断层发育的上下界限多局限在五峰组地层附近。而在玉和背斜区则出现较多切穿五峰组至嘉陵江组断层,且以北东向断裂占主导(图2)。从平面展布规律上分析,建武向斜区主要发育北东向和北西向两组“共轭”断裂体系,根据构造地质学基本原理,认为其主应力方向因大致处于共轭剪切角的锐角平分线位置,其方向大致与长宁背斜近乎垂直,表明该断裂体系的很可能与长宁背斜形成于同一时期。从形成机制上分析认为,建武向斜区内部的高陡小型断裂体系与长宁背斜的主体形成密切相关,其受到近北北东向挤压应力场的影响而造成五峰组和龙马溪组页岩层内部的层间滑动而形成。而玉和背斜区不对称构造特征的形成则是受到深部断层活动的影响而形成了断层传播褶皱的三角剪切区,局部突破并形成高角度的中大型断裂体系。

图1 地表发育的断层传播褶皱样式图

图2 建武向斜区北西向测线构造解释

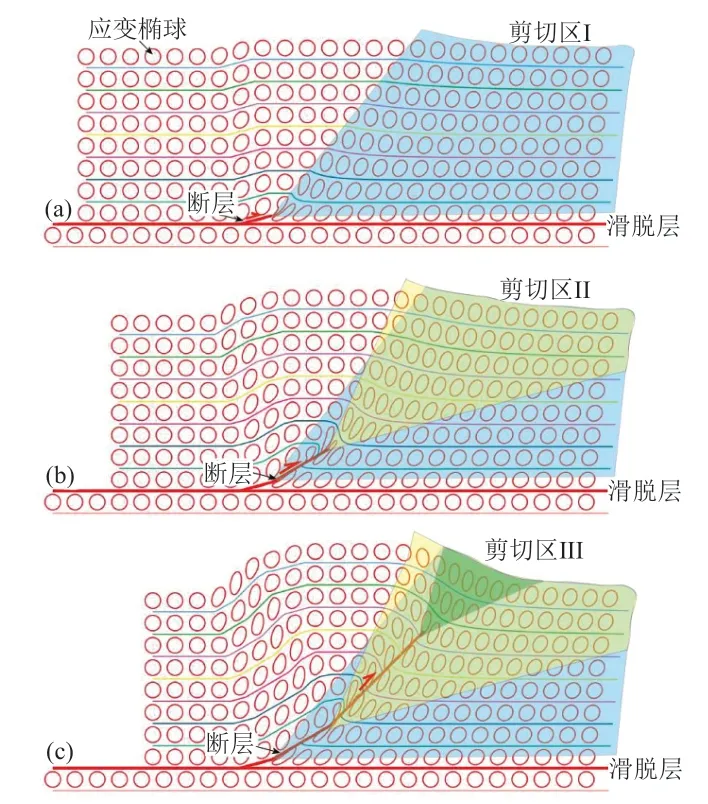

长宁地区构造定型时间主要在印支期以来,其变形样式复杂,其中工区内发育的北西-南东向构造带的变形样式以典型的基底卷入式的断层传播褶皱样式为主。该类型构造以断层很少到达地表并形成相应的强烈变形褶皱,其前翼宽度窄而地层倾角较陡,局部近直立甚至倒转,形成高陡构造;褶皱后翼相对宽缓。这种断层传播褶皱形成的过程往往存在深部基底断层的活动,其在向上传播进入沉积盖层时,由于两者流变学性质的差异,常表现为基底中的脆性强破裂变形带被沉积盖层中的一个向上变宽的三角形分布式变形带替代,三角形顶点固定在断层端点之上。随着断层端点的向前传播,该三角形变形带也不断向前向上迁移(图3)。

3 构造样式与页岩气保存关系

页岩气形成后,后期的抬升时间和抬升程度是页岩气保存的关键,地层抬升后遭受风化剥蚀,上覆地层压力减小,一方面原有的地层压力与孔隙压力两者的平衡关系发生破坏,深埋于地下的裂缝由原先的闭合状态过渡到开启的状态,另一方面,地层的温度围压降低,岩石脆性升高,如后期再次遭受构造挤压作用,岩石极易产生破裂,且破裂模式更为复杂,在上述双重作用的影响下,地层抬升强度越大的区域,裂缝发育程度越高,页岩气逸散强度越强,页岩气藏则存在“泄压”的可能;构造抬升程度较弱的区域,地层仍处于较大的埋深范围,裂缝发育程度低,岩石表现为一种“裂而不破”的状态,一定程度上可维持页岩气藏的超压。

长宁地区五峰组-龙马溪组页岩层早期经历了持续的埋藏阶段及隆凹格局置换以及晚期特别是喜山期以来的快速抬升。早期的持续深埋促使页岩气形成,而晚期的构造演化则控制着页岩气逸散强度和规模。地层抬升后,原来的烃源岩生烃作用停止,抬升时间的早晚决定着页岩气散失量,抬升时间越早,意味着页岩气层遭受后期改造时间越长,裂缝越发育。有研究表明,长宁地区整体的快速抬升时间与同处川东南隔挡式构造区的川东地区相比晚,长宁地区的最晚一期的快速抬升时期是在ca.45Ma,工区东部地区在ca.35Ma,如此短时间的快速抬升一方面可能会导致裂缝连接错动形成断层,部分大幅度的构造抬升同样也会导致保存条件的破坏而导致页岩气的散失。

本文认为罗场向斜东南翼北部构造样式为典型受主干断裂活动控制而形成的断层传播褶皱变,其表现为褶皱前翼陡倾,核部及后翼相对较缓,其为典型的低传播比条件下形成的构造,表现为褶皱作用强烈,变形幅度较大,造成页岩层的地层倾角相对较大,对页岩气的保存不利。而南部受构造活动幅度的减弱的作用,传播比有所增大,整体褶皱变形幅度较缓,相对平缓的地层倾角有利于页岩气的保存。

图3 长宁地区典型断层传播褶皱三角剪切破坏区发育过程示意图

4 结束语

近期的玉和背斜构造带页岩气井普遍遇到的地阻和低排气现象,很可能与其位于断层传播褶皱的三角剪切区有关,根据断层相关褶皱理论,三角剪切区内属于整个变形带内的强应变区,地层破坏强烈使得页岩气的保存条件遭受破坏,不仅如此,破碎带的出现更容易受到流体的注入,因此本研究认为建武向斜区不同时期形成的构造带的存在是造成其在玉和背斜带页岩气开发的失利的重要原因。