党内程序如何介入行政程序

2021-04-19王建芹陈思羽

王建芹 陈思羽

[摘 要]《重大行政决策程序暂行条例》第三十一条“重大行政决策出台前应当按照规定向同级党委请示报告”的规定,明确了党内请示报告程序介入行政程序的制度安排。作为衔接党规与国法的新型制度尝试,党内程序介入行政决策程序,既是中国国家治理体系下的必然趋势,又是宪法“本质特征条款”的重要体现。在上述制度安排中,行政决策机关不是以机关的名义履行请示报告程序,而是以决策机关内设的党组名义履行上述程序,在特殊情况下,也可由领导干部以自己的名义向党委请示报告。行政机关重大行政决策事项与党内重大事项报告之间为包含关系,意味着重大行政决策事项作为重大报告事项中的一部分均应履行向党组织请示报告程序,并贯穿于行政决策程序全过程。

[关键词]重大行政决策;重大事项;请示报告;党内程序;行政程序

中图分类号:D262.6 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2021)02-0013-10

一、引 言

作为全面依法治国的指导思想,习近平法治思想提出了关于全面依法治国的一系列新理念新思想新戰略,并创造性地将党内法规体系与国家法律体系一道,纳入中国特色社会主义法治体系。处理好党内法规体系与国家法律规范体系的关系与衔接问题,是保证全面依法治国系统性、整体性与协调性的重要环节。其中,党内程序介入法律程序作为一种新型制度安排,是二者衔接协调的重要联结点,对促进党内法规和国家法律有机统一具有重要意义。

在法治政府的建设过程中,依法执政、依法行政属于首要问题,而政府的行政决策又居于核心地位。党的十八届四中全会通过的《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,提出了要“健全依法决策机制,把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序”。《法治政府建设实施纲要(2015—2020)》则提出了推进行政决策科学化、民主化、法治化的目标和措施。为贯彻落实这一精神,2019年9月1日起实施的《重大行政决策程序暂行条例》(国务院令第713号)(以下简称《暂行条例》)对政府重大行政决策的事项与范围、重大行政决策的作出与调整程序、重大行政决策的执行和法律责任等方面作出了具体的规定,一定程度上改善了我国行政程序特别是重大行政决策程序立法缺失的状况。《暂行条例》提出了一系列规范重大行政决策程序的新理念新制度新要求,是新时代法治政府建设的重要制度创新成果。

作为一部具有重要意义的、规范重大行政决策程序的行政法规,部分规定在实践中的适用尚不清晰,如第31条“重大行政决策出台前应当按照规定向同级党委请示报告”这一条款。结合《中国共产党重大事项请示报告条例》(以下简称《请示报告条例》)进行对比分析,两者均就“重大行政决策”与“重大事项”的“请示报告”程序分别从行政法规与党内法规角度进行了规范,其内涵与外延上均具有一定重合性,但两部条例在具体实施过程中特别是规范衔接过程中依然有一些关键性问题需要进一步明确,如向党委请示报告的主体是谁,是否所有重大行政决策在出台前都需要向同级党委请示报告,重大行政决策程序与请示报告程序二者如何具体衔接等。

从行政法规范的角度对“重大行政决策出台前应当按照规定向同级党委请示报告”这一条款进行规范分析,需要解决四个问题。第一,该条款中适用于“请示报告”的“规定”是什么?在目前国家法律体系特别是行政法规范体系中无法找到相对应的规范依据,直接导致该条款在适用中的实践困境。第二,“请示报告”在严格意义上不属于法律用语,除该条例外,在其他法律文本同样难以见到,导致其在行政法规范体系中的解释难题及法律适用上的困境。第三,事实上,“请示报告”作为一种非法律用语,更常见于党内治理过程中的权力制度安排,具备党内治理中的合理性与正当性,而当《暂行条例》将“请示报告”程序纳入行政法规范,必然使得原本只具备党内治理行为规范和程序规范的制度安排进入行政程序,因而需要法理学的支持。

第四,《暂行条例》这一条款中所涉及的“规定”,不可仅局限于《暂行条例》的行政法规范性质进行分析,而是将党内法规程序纳入行政程序。

因此,《请示报告条例》及散见其他党内法规的相关规定才可以在一定程度上弥补行政法规范中相关规范的缺位。

根据《请示报告条例》的规定,“请示报告”是由下级党组织向上级党组织或党员、领导干部向党组织就特定事项请求指示或呈报的制度。

《请示报告条例》是在总结党的长期发展建设经验的基础上,首次以单行规范的形式较为全面地对请示报告制度进行了系统规范。将党内请示报告制度纳入行政法规范体系,体现了新时代加强和改善党的领导理论与实践中重大的理论创新与实践创新。

就目前学术理论界的研究现状来看,以“重大行政决策”为主题的研究多集中于《暂行条例》及其与之相关的重大行政决策概念、程序的界定与制度建构方面;以“请示报告”制度为主题的研究则侧重于该制度的历史发展及《请示报告条例》出台后相关精神的解读。而将二者作为共同的研究主题并在理论和实践中探讨两者之间的关系,特别是如何在程序上、适用范围上实现有效衔接的研究尚未得到足够的重视。因此,本文旨在运用规范分析与体系分析的方法,考察作为行政法规范的“重大行政决策程序”与作为党内法规规范的“重大事项请示报告程序”二者在适用范围上的关系,并协调其在具体程序上的衔接问题,为党内法规与国家法律制度的有效衔接、有机结合提供思路。

二、党内程序介入行政决策程序的法理逻辑

研究重大行政决策程序与重大事项请示报告程序衔接的问题,本质上是党内程序介入行政决策程序问题的研究,前提就是党内程序介入行政决策程序的合法性依据何在?具体而言,行政决策机关向同级党委请示报告的正当性、合法性依据是什么?

(一)党政协同的自然机理

依据西方的党政分开理论,政党和政府在组织结构和组织职能上各有自己的结构序列和制度规范,二者相互独立。一方面,在法律层面上二者并没有直接领导与被领导的关系[1],党内的制度不能对政府产生强制的直接规范作用;另一方面,行政决策机关不同于政府公职人员,其自身既不具备党员身份,也不具备党的组织身份,因此向党请示报告的合法性依据是什么?

事实上,中国政党制度并不认可西方的党政分开理论,虽然邓小平最早提出实行党政分开,但其更为确切的表述应理解为“党政分合”模式——既有分的关系,也有合的关系。“分”只是把行政权、审判权、检察权等权力从“党政合一”中分离,而国家大政方针、路线等重大政策的决定、人事推荐等领导权依旧应当由党掌握[2]。以此形成了党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的国家与社会治理体制。在这一党政关系模式下,党通过党组、领导干部推荐权等制度安排作为领导权行使的中介,对国家事务进行全面领导。特别是,党组作为具有创制意义的、中国特色的党的领导制度形式,是党在非党组织包括国家机关、人民团体、经济组织和其他非党组织领导机关中设立的领导机构,是党在非党组织中贯彻党的路线、方针、政策的重要组织安排[3]。党组的设立,使政府等非党组织兼具双重身份——既有国家机关、人民团体、经济文化组织等的身份,又有党的组织的身份。在这样一种组织形式下,行政决策机关以其党组身份,需要遵守各项党内法规并执行上级党组织的决策;其黨员领导干部在履行国家公职人员身份的同时,要执行党组织的部署与决定。党正是通过这一系列政治和组织机制自然而然地融入国家治理的各个层面[4]。这一政治组织机制的目的就是确保行政权必须接受党的领导,保证党的大政方针贯彻执行。正是在这个意义上,行政决策机关履行党内请示报告程序具有了党内法规意义上的法理依据。

(二)实定法依据

行政决策机关履行向党组织的请示报告制度及其程序亦有实定法上的依据。将中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征正式写入《中华人民共和国宪法》,为党更加全面地领导国家、全方位参与国家治理提供了宪法依据。《暂行条例》第4条规定的“重大行政决策必须坚持和加强党的全面领导,全面贯彻党的路线方针政策和决策部署,发挥党的领导核心作用,把党的领导贯彻到重大行政决策全过程”, 可以被视为在行政法规范层面为重大行政决策的请示报告程序提供了制度依据。《暂行条例》第3条第3款与第31条规定的“经同级党委同意后公布”与“向同级党委请示报告”也可视为以行政法规的方式将重大行政决策具体事项目录、标准的审核权和对重大行政决策的指导权、监督权授予了同级党委。在此前提下,同级党委参与到重大行政决策程序过程中的身份将不再是“案外人”,而是以行政法所授权的主体的身份被纳入重大行政决策法律关系之中。这一法律关系一方面表明同级党委有权依据行政法规范的规定听取行政决策机关的报告及对行政决策机关的请示进行回复,另一方面也表明行政决策机关在重大行政决策过程中有履行《暂行条例》所规定的向同级党委请示报告程序的义务。

全面依法治国是要加强和改善党的领导,健全党领导全面依法治国的制度和工作机制,推进党的领导制度化、法治化,通过法治保障党的路线方针政策有效实施。习近平法治思想的这一经典论述为党内重大事项请示报告程序介入重大行政决策程序提供了理论支撑和合法性支持。党在国家事务中始终发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,这一作用在重大行政决策层面也应当一以贯之。如何保证重大行政决策过程中发挥党的领导核心作用?如何保证以制度化、法治化的方式保障党的领导、贯彻党的路线方针政策?《暂行条例》第31条就作出了回答。通过党内请示报告程序介入重大行政决策程序这样的方式,满足了党对重大行政决策的领导,保证了习近平法治思想在具体制度建构上的贯彻落实。

党内程序介入行政决策程序,不论是从党内治理与国家治理的视角出发,还是从制定法的角度出发,不仅具有合法性,更具有正当性与合理性。在最根本的意义上,是宪法“本质特征条款”“本质特征”条款是指宪法第一条第二款规定的“中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征”。这一条款入宪表明,任何法律、法规、规章及其他规范性文件都不能虚化、弱化甚至否定党的领导,要保证党在有关事务中的领导地位。参见周叶中、张权:《论我国现行宪法的中国特色社会主义最本质特征条款》,《政法论丛》2019年第3期。 的重要体现。

三、重大行政决策请示报告程序中的主体问题

以语言学角度而论,《暂行条例》第31条的规定是一条缺乏主语的条款,而这恰恰是《暂行条例》实施过程中所面临的具体实践性问题,即谁才是履行向同级党委请示报告程序的主体?

(一)关于请示报告主体的两种观点

从形式意义上看,履行请示报告程序的主体似乎是确定的,就是行政决策机关中的“机关”本身。但进一步的问题在于,向同级党委请示报告应以何种名义作出?行政决策机关在请示报告时,是以“机关”本身的名义作出,还是以机关中设立的党组的名义作出?或者以其他主体的名义作出?如果以“机关”本身的名义作出,则表明请示报告程序已经成为行政程序的一部分,党委听取报告与作出回复等领导性权力也成为行政权的一部分,相应地,如果党委对该重大行政决策请示报告的回复对特定利害关系人产生了外部效力,其将来就具有了成为行政诉讼被告的可能。反之,如果以“党组”的名义作出,则表明请示报告程序仍然为党内程序,属于党内治理的范畴,因而,对请示报告的回复仅属于党内治理行为,并不能视为行政行为。

关于请示报告的主体问题,有两种观点。

观点一:请示报告应当以党组的名义作出。党对国家事务的治理是通过一系列的政治与组织机制自然而然地介入的。这种介入是一种间接介入而非直接介入,其机理在于通过行政机关的另一重身份——党组——实现上级党组织对下级党组织的领导,之后通过行政机关中的党组织对该机关单位进行监督与指导,实现机关单位的行政决策充分贯彻党的意志。行政机关中的党组织之所以能够对机关单位进行有效的监督与指导,在于党组织成员与机关单位成员的同一性:《中国共产党地方委员会工作条例》要求地方党委委员应当有同级政府领导班子成员;《中国共产党党组工作条例》也要求党组成员为本单位领导班子成员;乡镇党委委员要求具备乡镇领导职务,即便是在农村基层党组织,其党组织书记也要求为村委会主任或村级集体经济组织、合作经济组织负责人。

正是由于这种同一性,使党的意志能够通过党组织或领导干部等“媒介”對国家治理间接地产生影响。由此看来,党组织并不直接参与国家机关及非党组织活动过程,只是对这些机关或组织中所设的下级党组织或党员进行领导和管理,从而影响国家机关及非党组织的活动。

《暂行条例》规定的“向同级党委请示报告”也应如此——同级党委并不直接影响行政决策机关,影响的只是在行政决策机关中设立的党组。

观点二:请示报告应当以行政决策机关本身的名义作出。这一观点依据于上文所述的“授权论”。“授权论”认为,可以将《暂行条例》第31条的规定看作行政法规对同级党委的授权,这样,在重大行政决策的请示报告程序中,党委就不再作为党内法规的主体,而是以行政法主体参与行政法律关系,因而,行政决策机关作为同一重大行政决策法律关系主体,当然可以自己的名义向同级党委请示报告。

(二)以党组的名义请示报告

笔者更倾向于第一种观点。正如上文谈到党政分合模式时强调的那样,“分”只是把行政权从“党政合一”中分离出来,党实际上并不直接干预具体的行政活动,“从原则上说,各级党组织应该把大量日常行政工作、业务工作,尽可能交给政府、业务部门承担,党的领导机关除了掌握方针政策和决定重要干部的使用,还要腾出主要的时间和精力,来做思想政治工作,做人的工作,做群众的工作”[5](P365)。因此,直接以行政决策机关本身的名义向党委请示报告,会有直接干预行政之嫌,虽然宪法修正案已经在总纲中正式确认了党的领导地位,未来也不排除党直接参与部分国家机关行政事务的可能,但就目前而言,党与国家机关的职能依然是分开的。国家机构改革的实践表明,即使是党政机关合署办公,也未否认党与国家机关两种职能的存在,在机构编制上仍未将二者混同[6]。目前部分党的部门与国家机关之间在职能上存在重叠,权责也不尽明晰[7],直接以行政决策机关名义进行请示报告,在一定程度上会加剧混同程度。因此,不论是从应然还是实然的角度,都应当以党组的名义向同级党委请示报告。《中国共产党党组工作条例》(以下简称《党组工作条例》)第26条就政府党组向本级党委请示报告工作作了直接规定。

“授权论”虽然肯定了党委的行政法主体地位,但并不意味着请示报告应以行政决策机关的名义作出。因为该行政法规在赋予党委权力的同时加以了限制,即请示报告主体需依据“规定”进行请示报告,而相关规定在目前国家法律体系特别是行政法规范体系中无法找到相应的规范依据,在此前提下,应理解为该“规定”只能在《请示报告条例》及其他有关党内法规中找到规范依据。据此,请示报告的主体只能是党组织,在重大行政决策请示报告程序中就体现为行政决策机关的党组。

进一步的问题是,《请示报告条例》中规定的请示报告主体为党组织、党员与领导干部,而本文直接明确为行政决策机关的党组,其法理依据是什么?在回答这一问题之前,需要明确《请示报告条例》中的“党组织”包括哪些。《请示报告条例》并未有专门条款规定“党组织”的外延,但根据其对具体请示报告主体的规定,可以明确党组织的外延应当为党章中规定的所有组织机构,即除党委、党总支、党支部等党组织外,还包括党的军事委员会、纪律检查委员会、党组等其他党的工作机关。在这些党组织中,能够在县级以上地方人民政府设立的组织,只有党委、党总支、党支部与党组 。一是党委不可能“自己向自己”请示报告。二是根据《中国共产党章程》与《中国共产党支部工作条例》的规定,党总支与党支部的任务与职权主要是思想政治引领,党员的教育、管理和监督,群众联系等事项,不领导本单位的业务工作。

三是根据《党组工作条例》的规定,党组除了负责本单位思想建设工作外,还负责对本单位业务和重大事项进行领导。因此,排除了党委、党总支与党支部三种党的组织形式后,能够担任请示报告主体的党的组织只能是党组。

(三)以领导干部的名义请示报告

关于领导干部以自己的名义向党委请示报告在重大行政决策程序中的适用问题,涉及两个方面。一方面,《暂行条例》第31条并没有排除领导干部作为请示报告主体的行为;另一方面,《请示报告条例》第6条也允许党组织负责同志在特殊情况下以自己的名义向上级党组织请示报告。同时在“党员、领导干部请示报告”一章中明确规定了领导干部应当对超出自己职权范围的重大事项或属于自身职权范围但事关重大的问题和情况向党组织请示报告。实践中,领导干部以自己的名义向党组织请示报告的情形并不少见。但我们认为,领导干部以自己的名义向党委请示报告应属于特殊事项而非常规情形,即只能是在特殊情况下“替代”党组向党委请示报告。原因在于,重大行政决策依其自身的性质和《暂行条例》的规定,本就应集体讨论决定,那么其在履行请示报告程序时,相应地应当以集体的名义作出。从《暂行条例》中“请示报告”条款所处的位置分析,处于集体讨论决定之后、决策公布之前。重大行政决策草案要经行政决策机关(县级以上地方人民政府)常务会议或集体会议以后,由行政首长在此基础上作出决定,而县级以上地方人民政府党组的组成人员,一般均为本级人民政府常务会议成员。因此,在讨论基础上作出的决定当然应以集体(党组)的名义进行请示报告最为适宜。

至于特殊情况具体包括哪些,《请示报告条例》与《暂行条例》都未作明确规定,根据两部条例的规定精神,并结合实践中可能出现的情况,笔者认为主要有五种情形。一是领导干部根据已向上级党组织报备的领导班子成员分工,在分工范围内以自己的名义向党委请示报告的;二是经党组成员一致同意,以领导干部自己的名义向党委请示报告的;三是因情况紧急,来不及以党组的名义请示报告或以党组的名义请示报告可能对人民群众、社会公共利益产生重大不利影响,并在事后及时说明情况的;四是因不可抗力,导致无法以党组的名义请示报告的;五是因不符合党组设立条件而未设立党组或其他特殊情形,导致无法以党组织的名义请示报告的。

根据以上分析,尽管《暂行条例》并未明示请示报告的主体,但根据两部条例的规定精神、《党组工作条例》及有关党内法规的规定,结合相关法理分析,我们认为行政决策机关重大行政决策请示报告的主体应是其内设的党组,并以其名义履行相关程序;同时在特殊情况下,以领导干部自己的名义履行请示报告程序符合相关规定的要求。此外重要的一点在于,党组织成为行政司法程序中的被告并不符合当下中国的语境。

四、重大行政决策请示报告的事项范围

《暫行条例》涉及的“重大行政决策请示报告”制度与《请示报告条例》涉及的“重大事项请示报告”制度,均有其各自的适用范围,因此,探讨 “重大行政决策”和“重大事项”二者在适用范围上的关系及如何实现有效衔接,需要明确其各自的适用范围。

(一)规范文本对适用范围的界定

两部条例均在总则中就其各自的适用范围进行了规定。就《请示报告条例》而言,重大事项包括两种情形:第一种是超出党组织或者党员、领导干部自身职权范围的重要事情和重要情况;第二种是在自身职权范围内但关乎全局、影响广泛的重要事情和重要情况。

在进行上述抽象概括后,《请示报告条例》又针对不同主体对各自应当请示报告的事项范围进行了详细列举,以党组织和领导干部为例,既包括立法、司法、改革、人事、体制编制、应急舆情、宣传报道、创新措施等方面的重大事项,还包括对政治纪律、组织纪律的遵守状况,对重要会议、活动、重要文件、重要思想、战略等的学习、贯彻落实及相关事项。除此之外,特殊敏感类事项、意见分歧较大的事项、全面工作总结与计划及可推广性经验和建议也被囊括在重大事项范围之内。对于自身职权范围内的事项、上级党组织已经就有关问题作出明确批复的事项和事后报告即可的事项不需要请示。可见,《请示报告条例》就适用范围而言采取的是“抽象概括+肯定式列举+否定式排除”方式。

《暂行条例》通过“肯定式列举+否定式排除”的方式对适用范围进行了规定。包括涉及公共服务、市场监管、社会管理、环境保护等方面的重大公共政策,经济和社会发展的重要规划,开发利用、保护自然和文化资源的重大公共政策和措施,重大公共建设项目及其他对经济社会发展有重大影响或涉及重大公共利益、社会公众切身利益的事项,才属于重大行政决策事项。而其中行政立法事项、宏观调控事项及应急事项中的重大行政决策不适用条例所规定的程序。

由此可以看出,两种不同的规定方式反映出规范制定者不同的意旨。就《请示报告条例》而言,虽然通过列举的方式明确了党组织、党员与领导干部请示报告的适用范围,但随着形势的发展,仅采取列举的方式难以完全适应复杂多变的国内外形势,因此通过抽象概括的方式进行弥补,目的在于适时扩大请示报告的适用范围,表明党总揽全局工作的需要;就《暂行条例》而言,采取“列举+排除”的方式规定其适用范围的原因在于,重大行政决策因其涉及公众的切身利益和重大公共利益,必须更加慎重,而现实中该类决策依然存在违法决策、专断决策、久拖不决等现象,条例出台的目的就是对此进行规范,提高决策的质量[8]。同时,在重大行政决策终身责任制下,如果对适用范围作抽象概括式规定,难以避免行政官员为了降低决策风险而扩大该程序的适用范围,进而影响行政决策的正常施行,因此,通过采取“列举+排除”的规定方式予其有限的适用范围,并通过“重大”等抽象性词语和最后的“兜底条款”为未来扩张解释提供空间,以寻求二者之间的平衡应当是立法的本意。

但依据条文的内容及其之间的逻辑关系,即便进行扩张性解释,也应限定于“对经济社会发展有重大影响、涉及重大公共利益或者社会公众切身利益”范围之内。因此,《暂行条例》的适用范围相比《请示报告条例》是属于严格限缩式的,且未予其更广泛的扩张空间。

(二)两部条例适用范围的包含关系

依据以上分析,《暂行条例》相较于《请示报告条例》的适用范围相对狭窄,那么就两者的关系而言,重大行政决策事项是否必然适用于《请示报告条例》规定的重大事项范围之内?厘清这个问题,需要确定两部条例中分别规定的“重大事项”与“重大决策”的内涵。《请示报告条例》将“重大事项”界定为超出职权范围或职权范围内关乎全局、影响广泛的重要事情和重要情况;《暂行条例》虽未对“重大决策”作出明确的定义,但根据第3条第1款第4项,其应被限定为对经济社会发展有重大影响、涉及重大公共利益或社会公众切身利益的事项。不论是前者抑或后者,都涉及对“重大”的定性阐述,但如果缺乏定量性指标,实践中对于究竟何为“重大”事实上依然难以把握,学界目前也缺乏深入的探讨[9]。考虑到本文的主旨在于探讨两部条例之间的关系及衔接问题,因此我们将绕过以界定“重大”内涵作为分析进路的方法,直接从规范制定意图及其对比的视角来分析二者之间的关系。

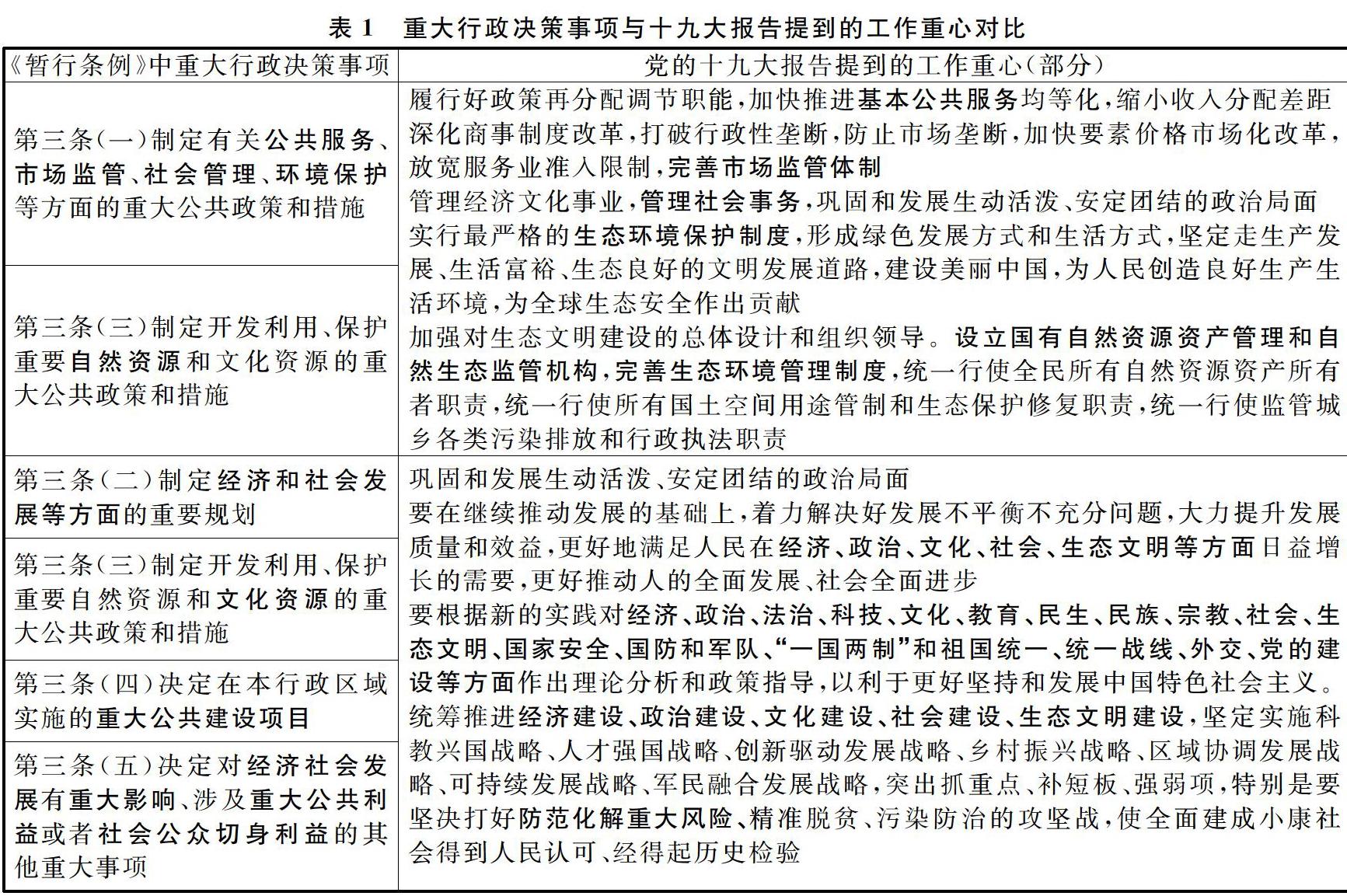

请示报告制度的目的之一就在于加强党的集中统一领导、防止和及时纠正下级党组织、党员和领导干部在工作中的错误,进而确保党的路线、方针和政策切实得到贯彻执行[10]。在这个意义上,重大决策因其对某一行政区划内经济和社会发展有整体性、深远性影响,事关公共利益或需较大的资源投入[11],通常直接关乎党的路线、方针和政策的贯彻落实。因此从定性的角度看,重大决策包含在重大事项之中基本是无疑义的。但为了增强这一判断的说服力,我们将重大行政决策事项与党的十九大报告中提出的党和国家工作重心进行了分析比较(见表1)。

《暂行条例》第3条所规定的重大行政决策的事项范围几乎涵盖在十九大报告所涉及的党的方针、政策和路线之内。它表明,党在对国家事务进行全面领导的过程中,要重点对十九大报告所提到的路线、方针与政策进行重点的贯彻与落实。因而为确保政府在重大行政决策过程中的有效执行,党的决策机关在这一过程中的督促、监督与把关是必不可少的程序环节。这也是重大事项报告制度最重要的立法目的之一。

即便从规范本身的内容入手,也能得到相同的结论。《暂行条例》第31条“重大行政决策出台前应当按照规定向同级党委请示报告”这一规定直接表明,每一项重大行政决策出台前的请示报告程序属于强制性程序。规定所使用的“应当按照”具有命令性和强制性,结合前面的分析即两部条例之间的逻辑关系,《暂行条例》第31条即可以直接表述为:重大行政决策出台前必须按照《请示报告条例》及其他党内法规关于请示报告的规定向同级党委请示报告。

为了进一步表明上述观点,我们可以把“应当按照”调整为“根据”进行对比:

重大行政决策出台前应当按照规定向同级党委请示报告

重大行政决策出台前根据规定向同级党委请示报告

不难发现,“根据”是一个准用性用语,仅具有指引性质,换言之,它并不要求所有重大行政决策都必须履行请示报告程序,而是根据是否符合相关“规定”(《请示报告条例》及相关党内法规)中的条件来决定是否履行请示报告程序,《暂行条例》之所以选择“应当按照”而非“根据”来规范请示报告程序,在一定意义上也表明重大行政决策履行请示报告程序属于命令式和强制性的。

值得注意的是,《暂行条例》第3条第3款规定了行政决策机关可以在经过党委同意后,根据自身职责权限和本地实际,在重大行政决策事项范围内确定具体的决策事项目录与标准。其原因在于各地区的实际情况及各行政决策机关之间行政职能差异巨大,特定事项在不同地区、不同机关之间的重要程度亦可能不同,难以确定统一的具体标准,因此通过这一规定赋予行政决策机关一定程度的灵活性。但我们认为该条款的规定是属于具体执行过程中的细节性安排,是包含在“重大行政决策事项范围内”前提之中的,这一前提性标准的存在,依然表明了重大行政决策请示报告程序的强制性。

《请示报告条例》与《暂行条例》的适用范围是包含与被包含的关系。《暂行条例》中规定的重大行政决策,除履行《暂行条例》规定的程序之外,必须履行请示报告程序。

五、重大事项请示报告与重大行政决策程序上的衔接问题

《暂行条例》虽然在具体实施程序环节规定了决策启动、公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体决定与决策公布、决策执行和调整等方面,但显然,并非所有的程序执行环节都须履行请示报告制度。事实上,在具体的行政活动中,党应当保持适度的谦让,这也是对行政机关依照法定程序合法行使权力的一种必要支持与尊重。讨论请示报告程序与重大行政决策程序相互衔接的本质,在于探讨党的领导权对政府行政权的介入程度问题。

回答这一问题,除定性规范之外,程序的具体衔接是必不可少的环节。

党的领导權主要包括政治领导权、组织领导权、思想领导权。政治领导权是党在政治方向、路线、方针、政策和原则上进行领导的权力;组织领导权是党对国家公职人员、领导干部等人事工作进行推荐、管理和教育的权力;思想领导权是理论宣传和思想政治教育方面的权力[12]。从上述三项内容的定性角度看,党的领导权与政府行政权之间泾渭分明,党通过政治工作、组织工作和思想教育工作,将党的意志贯彻到行政事务的具体执行过程中,同时决定了党的工作不能替代行政机关的工作。因此,党在行使领导权的过程中应当把握三条基本原则。一是坚持对重大事项、重大决策全过程把关,保证决策在政治性、方向性、原则性问题上准确无误;二是尊重行政机关对重大事项、重大决策的讨论与决定,引导和支持行政机关依照法定程序行使权力;三是督促和引导政府处理好局部利益与全局利益、眼前利益与长远利益等方面的关系,同时监督政府在重大事项、重大决策过程中各项决策程序的完备。

依据上述原则分析两部条例的程序衔接问题,应关注四个方面。

(一)请示报告应当贯穿于重大行政决策的全过程

依据《暂行条例》,有关请示报告的规定位于“集体讨论决定和决策公布”阶段,在形式规定上,请示报告似应体现为该阶段的工作内容,

但实际上,该条存在的价值更多的是宣示性与强调性意义——一方面,将之写入行政法规当中,表明重大行政决策都应当依据党内法规履行请示报告程序,使其具有合法性与正当性;另一方面,强调重大行政决策在讨论决定后、决策出台前这一阶段必须履行请示报告程序。但该规定并不表明唯有在这一阶段才履行请示报告程序,事实上,重大行政决策从酝酿、讨论、调研的启动过程始,一旦遇到涉及重大利益事项的行政活动特别是分歧较大的事项,及时履行请示报告程序都是必要的。这同时有利于节约行政资源。

(二)与决策草案形成程序上的衔接

根据《暂行条例》,重大行政决策的启动需要对相关人员的建议在论证后决定是否启动,论证的结果一般有五种情形:一是建议事项属于重大行政决策,需要启动决策程序;二是建议事项属于重大行政决策,但启动决策程序的条件不成熟;三是建议事项不属于重大行政决策;四是建议事项不属于重大行政决策,但有决策的必要;五是建议事项不属于重大行政决策,也无决策的必要或决策条件不成熟。对于不同的论证结果是否需要请示报告,我们认为,应当依据具体情形作出相应的决定。如果决策是由党委决策后由《暂行条例》规定的人员提出,一般应当根据党委的建议启动决策程序;但如果论证后确实不属于重大决策或启动决策程序条件不成熟的,应当依据《请示报告条例》第13条第1款第1项的规定向党委请示;经过论证后认为需要启动决策程序的,应当依据《请示报告条例》第14条第1款第2项的规定向党委报告。如果建议未经党委决策,经论证需要启动决策程序的,应当依据《请示报告条例》第13条第1款第2项的规定向党委请示,党委根据请示报告程序办理后,认为论证正确、可以启动决策程序的,根据《暂行条例》第11条的规定明确承办单位履行下一步程序;经论证,如果属于重大决策事项但启动决策程序条件不成熟的,根据论证事项的具体性质,按照《请示报告条例》第14条中的相关规定报告;如果明显不属于重大决策事项,则作为《请示报告条例》第14条、第13条第2款规定的“职权范围内的日常工作”与“具体事务性工作”,无须请示报告;但对于是否属于重大事项或启动决策程序条件是否成熟难以确定或分歧巨大的,应当根据《请示报告条例》第13条第1款第7项规定向党委请示。在公众参与、专家论证、风险评估等阶段,一般作为职权范围内的具体事务性工作,不需要向党委请示报告,但如果该决策在这些阶段内发展为特殊敏感事件或引起重大舆情,则应当依据规定请示报告。

(三)与合法性审查和集体讨论决定程序、决策执行和调整程序的衔接

合法性审查阶段,一般不需要请示报告,但如果对决策是否合法或合法性审查的具体内容有重大分歧,应当向党委请示。对国家尚无明文规定的探索性改革决策事项,在决策启动阶段就应当根据规定请示并明示法律风险,但如果在请示时没有涉及法律风险,应当在行政决策机关讨论前根据《请示报告条例》第13条第1款第5项规定向党委请示,根据党委答复决定是否提交行政决策机关讨论。在集体讨论后、行政决策机关行政首长作出决定前,应当根据具体情形,依据《请示报告条例》第14条第1款第2项、第5项或第7项的规定,将拟作出的决策向党委请示,根据党委的答复作出决定或对决定修改后作出。在决策执行阶段,行政决策机关应当根据督促检查决策执行单位的情况和决策执行机关的执行报告,及时向党委报告。行政决策机关认为决策需要调整的,根据评估结果或拟调整程度,确定是否需要请示报告,但行政决策机关根据党委建议作出调整的除外。

(四)在重大决策事项过程中,请示涉及法律性问题的,党委可以根据《中国共产党政法工作条例》第12条第1款第3项、第24条第1款的规定,交由同级政法委员会办理

政法委在接到党委指示后,应当依据《中国共产党政法工作条例》规定办理 。政法委在处理过程中产生重大分歧、难以统一意见的,应当根据《请示报告条例》第7条与第13条第1款第7项,向上级政法委请示,并抄送所属党委。政法委根据上级政法委的答复,执行相应决定并将执行情况向党委和上级政法委报告。若政法委在办理过程中出现其他需要请示报告的情形,应当依据相关规定向有关主体请示报告。

综上,《暂行条例》与《请示报告条例》在程序上的衔接,实质上就是《请示报告条例》在重大行政决策过程中的反复适用。至于是否适用,完全取决于重大行政决策各程序是否符合《请示报告条例》规定的请示或报告的条件。之所以每一过程都对是否符合请示报告条件重新判断,就是因为重大行政决策本身对经济社会发展有重大影响、涉及重大公共利益或者社会公众切身利益。需要注意的是,党委对请示报告作出的批复对行政决策机关的国家机关身份而言,仅起到建议的作用,行政决策机关对党委作出的批复,经反复研究、论证后认为确实不适当的,应当以党组的名义依据规定再次向党委请示报告并说明情况。

对违反重大行政决策程序和中国共产党重大事项请示报告程序所应承担的法律与纪律责任,应当分别根据《暂行条例》《请示报告条例》及《中国共产党纪律处分条例》等的规定予以追究。

参考文献:

[1]朱兆华.西方政党制度的基本特征及启示[J].中共贵州省委党校学报,2005,(1).

[2]许耀桐.准确把握“党政分开”内涵[J].理论视野,2013,(5).

[3]刘炳香.关于党组及其民主集中制执行力问题研究[J].中共天津市委党校学报,2020,(5).

[4]王 敏,馮秋婷.党的全面领导:理论逻辑与实践机制[J].中共福建省委党校学报,2018,(6).

[5]邓小平文选(第二卷)[M].北京:人民出版社,1994.

[6]张 力.党政机关合署办公的标准:功能、问题与重构[J].政治与法律,2018,(8).

[7]刘 权.党政机关合署办公的反思与完善[J].行政法学研究,2018,(5).

[8]魏哲哲.规范程序依法决策——司法部负责人就《重大行政决策程序暂行条例》答记者问[N].人民日报,2019-05-17.

[9]尹奎杰,王 箭.重大行政决策行为的性质与认定[J].当代法学,2016,(1).

[10]陈松友,卢亮亮.请示报告制度:党中央权威和集中统一领导的例证[J].马克思主义与现实,2019,(3).

[11]周叶中.论重大行政决策问责机制的构建[J].广东社会科学,2015,(2).

[12]陈云良,蒋清华.中国共产党领导权法理分析论纲[J].法制与社会发展,2015,(3).

责任编辑:陈文杰

Abstract:Article 31 of the Interim Regulations on Major Administrative Decision-Making Procedures the provision that "major administrative decisions shall be reported to the Party committees at the same level in accordance with the provisions" clearly defines the institutional arrangements for the party to request reporting procedures to intervene in administrative procedures. As a new system attempt to bridge Party rules and state law, the intra-Party procedure is not only an inevitable trend under China's national governance system, but also an important embodiment of the "essential characteristic clause" of the Constitution. It should be emphasized that in the above-mentioned institutional arrangements, the administrative decision-making organs do not perform the procedure of requesting reports in the name of the organs, but in the name of the Party groups established within the decision-making organs, and in exceptional cases, the leading cadres may also request reports from the Party Committee in their own name. At the same time, the inclusion relationship between the major administrative decision-making matters of the administrative organ and the report of major matters within the Party means that the major administrative decision-making matters, as part of the major reporting matters, should fulfill the procedure of requesting reports to the Party organization and run through the whole process of the administrative decision-making process.

Key words:major administrative decisions, major matters, request instructions and report, inner-party procedures, administrative procedures