腹腔镜下膀胱肌瓣法输尿管再植术一期修复盆腔肿瘤联合输尿管下段切除9例诊治分析

2021-04-15冯润路强王荣海孙家升朱晓军齐湘杰

冯润,路强,王荣海,孙家升,朱晓军,齐湘杰

淄博市市立医院,山东淄博255400

输尿管是位于腹膜后间隙的细长管状肌性器官。输尿管管径小且具有柔韧性,还受背部肌肉、腹膜后脂肪以及骨性结构的保护,故输尿管损伤较为少见。临床上所见的输尿管损伤多为医源性损伤,约占所有输尿管损伤的75%[1],以盆腔段输尿管损伤最为常见。SELZMAN 等[2]研究报道,91%输尿管损伤发生在输尿管下1/3段,若术中不能及时发现,术后将发生尿漏、输尿管狭窄等严重并发症。妇科肿瘤和直肠肿瘤侵犯或浸润输尿管的情况临床上并不少见,治疗时往往需要联合下段输尿管一并切除,以达到肿瘤根治的效果。如果输尿管下段缺损较短,一般可通过输尿管膀胱再植术完成修复。如果输尿管下段缺损较长,则难以实现输尿管膀胱直接吻合,膀胱肌瓣替代输尿管成为中下段输尿管缺损重建的主要方法[3]。随着腹腔镜上尿路重建手术在临床上广泛应用,腹腔镜下膀胱肌瓣法输尿管再植术治疗输尿管中下段缺损逐步开展,但相关报道较少。2015年7月—2020年4月,本研究观察了9例腹腔镜下盆腔肿瘤联合输尿管下段切除患者术中一期行膀胱肌瓣法输尿管再植术的临床效果,旨在探讨该术式的可行性和安全性。现报告如下。

1 资料与方法

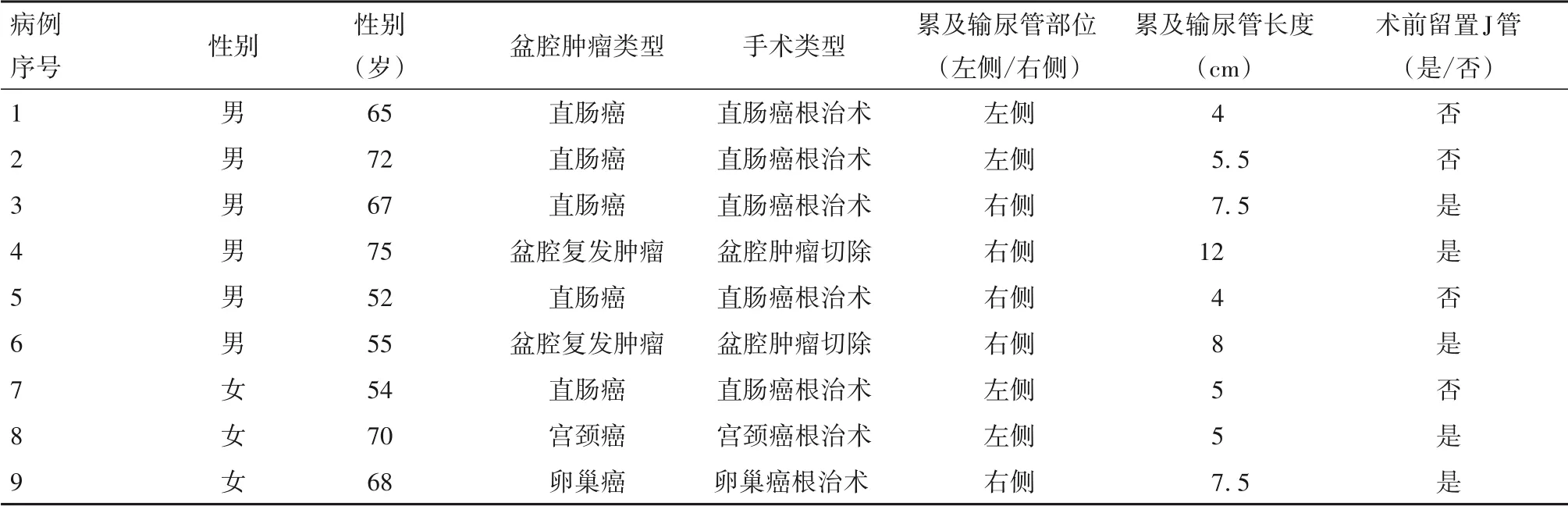

1.1 临床资料 选择同期淄博市市立医院收治的盆腔恶性肿瘤患者9例,男6例、女3例,均经术后组织病理学检查证实。纳入标准:①符合盆腔恶性肿瘤诊断;②肿瘤侵犯盆腔段输尿管,影像学检查提示输尿管受侵犯长度3~12 cm;③膀胱充盈状态下容量正常,术前无排尿功能障碍。排除标准:①影像学检查提示肿瘤侵犯骨盆壁或腹壁者;②存在远处转移者;③存在凝血障碍、重要脏器功能不全等手术禁忌证者。9 例盆腔恶性肿瘤患者的临床资料见表1。本研究经淄博市市立医院医学伦理委员会批准,患者或其家属知情同意。

1.2 手术方法 所有患者接受腹腔镜下盆腔肿瘤根治性切除术,连同累及的输尿管下段一并切除,一期行膀胱肌瓣法输尿管再植术。腹腔镜手术采用4孔法,观察孔(10 mm)位于脐上2 cm,2个操作孔(5、10 mm)分别位于脐下2 cm 水平左右腹直肌外缘,辅助孔(5 mm)位于右髂前上棘内上方4 cm。常规行盆腔肿瘤根治性切除术联合部分下段输尿管切除,测量输尿管上下断端长度,确认无法行直接吻合或再植。游离上段输尿管至越过肾下极水平,注意鞘外游离保护血运。游离膀胱前及两侧间隙,向患侧牵拉膀胱并将膀胱缝合至同侧腰大肌,生理盐水充盈膀胱,测量输尿管上端至悬吊膀胱高点的长度,从而确定制作膀胱肌瓣的长度,以悬吊后最高位为基底切取膀胱肌瓣,基底宽4 cm、顶端宽3 cm,输尿管开口背侧纵行切开1 cm,翻转肌瓣,5-0 可吸收线缝合肌瓣最顶端与输尿管切开最高位处,5-0可吸收线间断吻合肌瓣顶端与输尿管斜形开口,导丝引导下放置F6双J管,3-0倒刺可吸收线连续缝合肌瓣呈管状,缝合膀胱开口,膀胱冲水无渗漏,盆腔放置引流管,经髂前上棘内上方切口引出并缝合固定,退出Trocar,缝合切口。

1.3 观察指标 统计输尿管缺损长度、手术时间、术中出血情况、术后住院天数,术后3个月膀胱造影检查膀胱形态以及有无尿漏情况,J管取出后1年内每3个月复查1次超声,了解肾积水情况。

表1 9例盆腔恶性肿瘤患者的临床资料

2 结果

所有患者腹腔镜下顺利完成手术,输尿管缺损长度4~12 cm、平均6.5 cm,手术时间80~130 min、平均110 min,手术过程无明显出血,术后住院时间7~12 d、平均9 d。

所有患者术后随访3~52 个月、平均29 个月。术后均留置导尿管3周,拔除导尿管后1例女性患者(病例序号8)出现尿路感染,经左氧氟沙星抗感染治疗2周痊愈,其余拔除导尿管后排尿通畅,未发现尿路感染相关症状。术后3个月膀胱造影检查均见输尿管再植侧膀胱外上方呈现造影剂充填的类管状影像,均未见造影剂外漏,同期膀胱镜下取出J 管。J 管取出后1 年内每3 个月复查1 次超声,均未发现明显尿路积水或积水较前加重征象。

3 讨论

输尿管盆腔段与盆腔脏器毗邻,故盆腔脏器局部晚期恶性肿瘤易侵犯输尿管,在行根治性肿瘤切除时需要连同下段输尿管一并切除。如果输尿管下段缺损较短,一般可通过输尿管膀胱再植术完成修复。如果输尿管下段缺损较长,则难以实现输尿管膀胱直接吻合,临床上通常采用回肠组织替代的方式进行吻合。回肠作为输尿管中下段或全段替代自体组织虽然在临床上被广泛应用,但存在诸多无法避免的缺陷。如过长的回肠替代会因肠黏液分泌过多阻塞管腔;回肠吸收功能较强,远期可导致电解质紊乱和酸碱平衡失调;易出现尿路感染、尿液反流和吻合口瘘等并发症[4]。因此,需要探索新的组织替代方法。

有研究认为,利用自体泌尿系统组织(如膀胱肌瓣)修复缺损的输尿管,可以避免非泌尿系统组织替代所引起的并发症[5]。膀胱肌瓣法最早在1894年由Casati 和Boari 提出并在猎狗身上实施,该术式亦称Boari 肌瓣法。膀胱肌瓣法于1930 年首次应用于人类[6],主要适用于骨盆边缘以下或下1/3段输尿管的全程替代。膀胱肌瓣属于自体泌尿系统组织,从组织相容性和生理功能上较其他组织更适合作为替代组织[7]。但该术式的输尿管重建过程较为复杂,以往多通过开放性手术完成。近年随着腹腔镜技术在临床上广泛应用,腹腔镜下输尿管重建术逐渐取代了开放性手术。2006 年张大宏等[8]报道了9 例腹腔镜下膀胱肌瓣法输尿管再植术治疗输尿管出口梗阻患者,治疗效果满意。腹腔镜下输尿管修复术式与开放性手术术式的步骤类似,但腹腔镜技术具有微创、失血量少、术后恢复快等优点。此外,腹腔镜更容易在腹膜后、盆腔等位置深在且空间有限部位进行手术操作[9]。借助腹腔镜高清且能放大影像的优势,更有利于精细化操作,如在游离输尿管时对血运的保护、选择更细的可吸收缝线、缝合时的边距和针距更均匀化、修复后的水密性更高等,这些因素均是提高手术成功率和降低术后尿漏、输尿管狭窄以及尿液反流等并发症的关键。

腹腔镜下膀胱肌瓣法要求操作者具有较高的腹腔镜重建手术经验,该手术涉及4个关键步骤:①鞘外游离输尿管,保证输尿管血供。②膀胱游离与悬吊。如果输尿管开口位于髂血管以上,需先行游离性膀胱腰大肌悬吊,从而缩短膀胱肌瓣的长度。SUTHERLAND 等[10]使用膀胱肌瓣配合膀胱腰大肌悬吊成功实施了输尿管全程替代。③膀胱肌瓣切取。一般从膀胱前壁和顶部切取一个梯形的膀胱肌瓣,其基底宽度要不少于4 cm、顶边宽度要不少于3 cm,瓣的长度与基底的宽部之比一般不要大于3∶1,然后将膀胱肌瓣卷成管状与输尿管吻合[11]。本组9 例膀胱肌瓣的切取均符合上述原则。RADTKE等[12]提出将膀胱肌瓣的裁剪形状由梯形改为三角形,可以改善膀胱肌瓣的血供,从而降低并发症的发生。近年来,国内外有采用“S”形螺旋状带血管蒂的膀胱肌瓣修复长段甚至全段输尿管缺损的报道,重建的输尿管长度能够在20 cm 以上[13-14]。④膀胱肌瓣输尿管吻合口呈斜形,并注重抗反流措施。本组9 例患者输尿管与膀胱肌瓣的吻合均采用5-0 可吸收线,而肌瓣的卷管缝合以及膀胱切口的缝合采用3-0 倒刺可吸收线,只要缝线强度足够,越细的缝线越有利于组织愈合并降低异物反应。

输尿管反流是膀胱肌瓣法输尿管再植术常见的并发症之一。反流主要取决于输尿管与膀胱的压力差及输尿管口的抗反流机制,而与输尿管吻合方式关系不大[15]。膀胱肌瓣卷成管后,保留了膀胱肌层的收缩功能,具有一定的抗反流作用。本组9 例患者均行膀胱肌瓣与输尿管直接吻合,未做输尿管乳头、黏膜下隧道等抗反流措施,主要是因为患者术前均无排尿梗阻,而膀胱肌瓣本身具有一定抗反流作用。周发友等[16]报道,腹腔镜下膀胱肌瓣代输尿管术治疗长段输尿管狭窄,吻合口未采取抗反流措施,术后随访未出现明显反流征象。本组1例女性患者拔除导尿管后出现尿路感染,经抗感染治疗痊愈,其余拔除导尿管后排尿通畅,未发现尿路感染相关症状;术后3 个月膀胱造影检查均见输尿管再植侧膀胱外上方呈现造影剂充填的类管状影像,均未见造影剂外漏;J管取出后1年内每3个月复查1次超声,均未发现明显尿路积水或积水较前加重征象。

综上所述,腹腔镜下盆腔肿瘤联合输尿管下段切除术中一期行膀胱肌瓣法输尿管再植术安全可行,术后随访近期疗效满意。但由于本研究样本量较少、术后随访时间较短、缺少相应的对照研究等,其结论的准确性还需要进一步验证。