2010-2014 年西双版纳橡胶林碳水通量观测数据集

2021-04-15于辉起德花张一平沙丽清刘运通周文君邓云宋清海

于辉,起德花,张一平,沙丽清,刘运通,周文君,邓云,2,宋清海*

1.中国科学院热带森林生态学重点实验室(中国科学院西双版纳热带植物园),云南勐腊 666303

2.中国科学院西双版纳热带雨林生态系统研究站,云南勐腊 666303

3.中国科学院大学,北京 100049

引 言

巴西橡胶树(Hevea brasiliensis)人工林是我国热带地区最重要的人工森林生态系统,也是热带地区重要的经济作物之一,在我国云南、广东和海南等地的种植面积已超过106hm2[1],对区域小气候和碳−水循环等具有重要影响[2]。截止到2014 年,东南亚地区橡胶林的种植面积已经超过8.6×106hm2[3],其中西双版纳地区橡胶林种植面积达到37.6×104hm2[4]。并且,根据Fox 等人的预测,未来橡胶林的种植面积还会持续增加1-2 倍以上[5]。大面积的橡胶林种植取代原生森林,必定会对区域的气候、水文和碳-水循环过程等产生重大影响。

近年来,许多研究者从橡胶林生态系统服务功能、橡胶林碳储量及固碳潜力、土壤碳固存、橡胶林水分平衡、橡胶林生物多样性、橡胶林土壤性质变化、土壤温室气体排放特征及微气候特征等方面进行了相关研究[1,6-17]。但许多研究都还是从短期数据获得的结论,或者还处于初步阶段,橡胶林的生态问题仍未研究透彻[1]。巴西橡胶树在1904 年引入中国。1951 年后,受经济利益和人口快速增长的共同驱动,橡胶树的种植业迅猛发展。据统计,西双版纳地区橡胶种植面积已超过了该区总面积的20%[18],橡胶树在各个海拔均有种植,目前已突破种植上限1200 m,导致该区约139567 hm2[19]的热带雨林和364116 hm2[20]的热带原生林消失,这种土地利用方式的变化极大改变了该区域的碳收支格局[21]。Moazzam 等人的研究指出橡胶林的最佳固碳周期是40 年[22],Song 等利用涡度相关技术对西双版纳一片33 年生的橡胶林的碳通量进行了研究,结果表现为碳汇[23]。Gao 等的研究表明不同林龄橡胶林土壤呼吸变化存在着显著不同[24]。而Tan 等人的研究则指出,橡胶树的大面积种植加剧了西双版纳地区旱季的用水短缺[8]。目前仍然缺少对于不同林龄橡胶林碳水交换的研究,而这方面的数据对当前有效应对全球气候变化和国际气候谈判尤为重要[25]。

自1951 年,微气象学家Swinbank 提出涡度相关理论以来,通过涡度相关法测定碳水通量已经发展了近70 年,鉴于涡度相关法在生态系统尺度上研究物质和能量通量的时空变化具有先进、准确和观测直接等优势,目前已经广泛应用于草地、农田和森林生态系统的物质和能量通量研究中[26]。目前,中国通量研究网络(ChinaFLUX)拥有83 个通量观测台站,包括森林、草地、湿地、沙漠、农田、城市和水域生态系统,涵盖了我国主要的陆地生态系统类型,初步形成了国家层次的碳、氮、水、能量通量观测网络[27]。作为ChinaFLUX 的基础观测站点之一,自2010 年建成的西双版纳橡胶林通量观测系统,基于ChinaFLUX 数据处理体系,如今已经累积了11 年的碳水通量、能量通量和气象观测数据。

本数据集整理了2010 年6 月到2014 年12 月的西双版纳橡胶林通量数据和常规气象数据,包括CO2通量、潜热通量、显热通量、大气温度、湿度、风速、风向、降水、辐射、土壤温度和土壤含水量等观测指标,形成了半小时、日、月和年尺度4 类文件,以期为预测全球区域性气候变化趋势,评价生态系统对气候变化贡献,开展生态系统与大气之间碳、水和能量交换监测研究、地区经济发展和生态管理以及区域土地利用管理等提供数据支撑和决策依据。

1 数据采集和处理方法

1.1 样地描述

研究区域位于云南省南部的西双版纳傣族自治州,属于热带季风气候区,终年为印度季风所控制,地理位置为21°09′-22°33′N,99°58′-101°50′E。年均温21oC 左右,年降雨量为1490 mm。根据当地气候资料,该区域可以分为雨季半年(5-10 月)和旱季半年(11 月至次年4 月),在旱季中又可划分为雾凉季(11 月至次年2 月)和干热季(3-4 月)。该区的原生植被为热带季节雨林,其群落高度35 m 左右,由于地处古热带植物区系向泛北极植物区系的过渡区、东亚植物区系向喜马拉雅植物区系的过渡区,该区的生物区系成分十分复杂、物种多样性高度富集。

西双版纳橡胶林通量塔位于中国科学院西双版纳热带植物园经济推广站所属橡胶林内(21°54′N,101°16′E,海拔592 m)。通量塔所属样地植被类型为1982 年定植的橡胶树,群落高度约为21 m。橡胶树种植的行间距为2 m,列间距从4-12 m 之间,割胶时间在4-11 月份,基本与雨季重合[26]。此外,该橡胶林每年分别在4 月和7 月进行施肥,并用除草剂或者人工除去下层的杂草和幼苗。橡胶林铁塔高55 m,铁塔上的开路涡度相关系统在2010 年投入使用,安装在铁塔的38 m 高处。

1.2 数据来源和采集方法

观测系统的涡度相关和气象梯度观测数据都是通过数据采集器Datalogger(CR1000/ CR5000)进行自动采集并存储,CO2、H2O 和能量通量系统采集频率为10 Hz,常规气象要素的数据采样频率为0.5 Hz。为了保证数据可比性和准确性,提升研究结果可靠性,对所有仪器设备进行定期校对和维护。各观测指标测定所用仪器及型号、仪器制造商,以及数据采集传感器及其厂家等相关信息见表1,气象数据观测高度见表2。

表1 观测项目所用分析仪相关信息

1.3 数据加工、处理方法与过程

水汽通量、CO2通量数据均由开路式涡度相关通量测量系统(OPEC)观测得到。数据采集由数据采集器Datalogger 自动采集,并传输到存储器存储,采样频率均为10 Hz,数据处理时将10 Hz 的原始数据转换为时间步长为30 min 的均值数据,然后再根据涡度相关原理求解CO2通量(Fc)、潜热通量(LE)、显热通量(Hs)和水汽通量(ET)等相关数据。

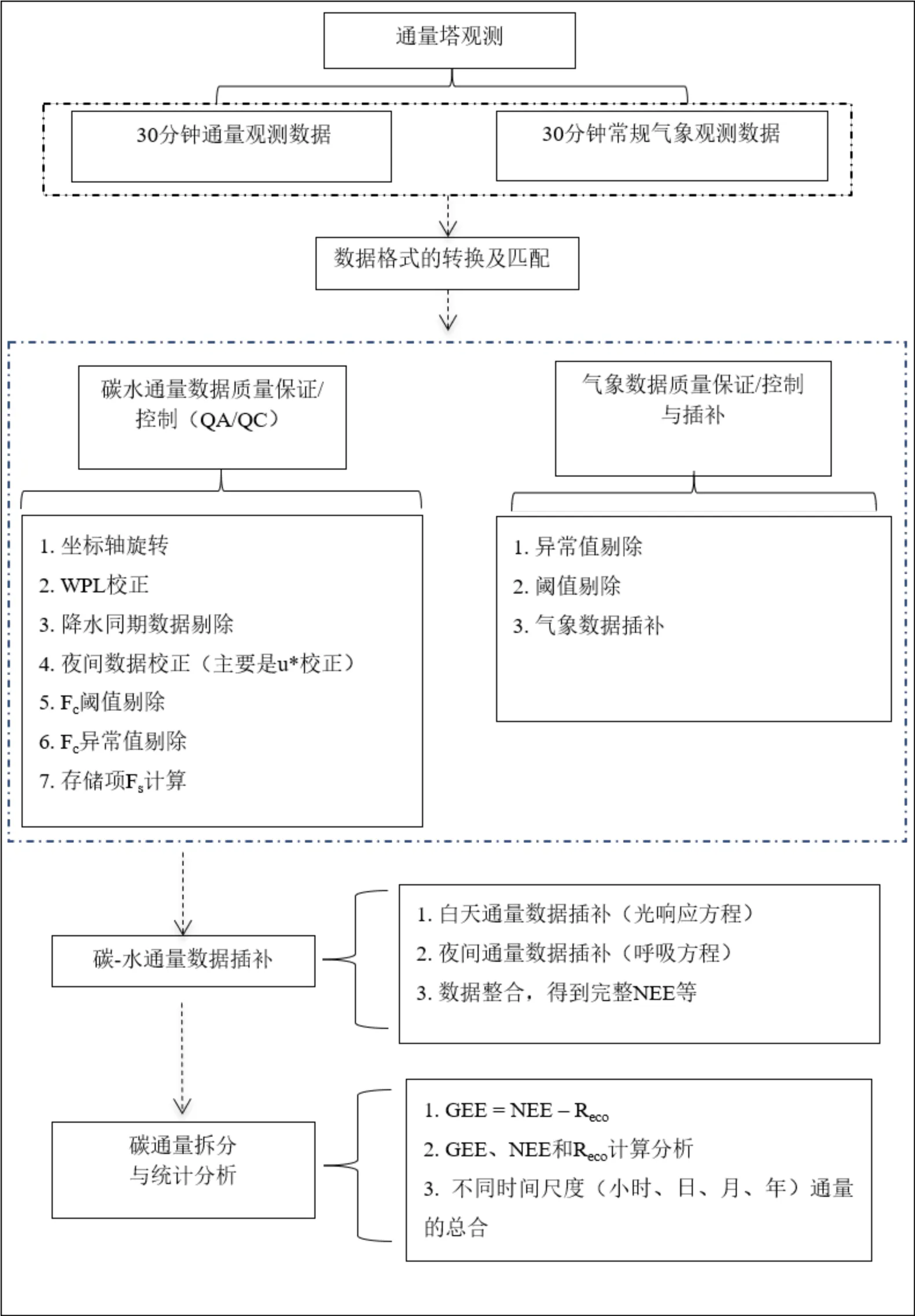

数据处理过程基本上基于ChinaFLUX 的数据处理流程[28],但由于站点的地形及气候特殊性,数据处理时我们做出了相应的调整:包括利用Matlab 编写的程序对所有通量数据采用三维坐标旋转校正和WPL 校正,通量数据和气象数据的筛选剔除、夜间通量数据的校正以及CO2冠层存储项(Fs)的计算,详细方法见姚玉刚等和费学海等的文献[29-30]。数据处理流程见图1。

通量数据质量控制:

(1)数据校正:对所有通量数据采用三次坐标轴旋转校正和WPL 空气密度校正。

(2)数据的筛选、剔除:对摩擦风速u* < 0.1 m·s-1(该地区位于静风区,常年风速较小)的数据进行剔除;对有降雨发生时段的通量和CO2浓度数据进行了剔除;对输出30 min的通量值为1.#IND,1.#INF,NAN(1.#IND,1.#INF,NAN 均为数据缺失值)的数据进行剔除,对明显超过其正常范围的数据进行删除;对X > |M ±5 d|(X 代表当前要判断的数值,M、d 分别代表5 天数据的平均值和方差)的数据进行剔除;对天亮到11:00 这个时段Fc> 0 mg·m-2·s-1的数据进行剔除(由于形成“碳湖效应”和“假碳源效应”,故剔除)。

(3)能量闭合评价。

(4)冠层储存项校正采用CO2浓度的单点估算方式。

缺失数据插补:缺失数据的插补主要分以下3 种情况:

(1)对于缺失数据时间长度不超过2 小时的通量观测数据,利用缺失时间段前后的数据采用线性内插的方式进行插补。

(2)对于缺失时间长度超过两小时的潜热和显热通量的缺失值通过建立其与净辐射之间经验回归关系式(对白天、夜间和不同季节分别拟合)进行插补。

(3)对于由于仪器故障,系统校正,天气状况和剔除野点造成的超过两小时的CO2通量数据的缺失,使用非线性回归法进行插补。白天采用直角双曲线模型(Michaelis-Menten equation)插补,窗口大小为10 天,夜间采用呼吸方程(Lloyd-Taylor equation)来插补,窗口大小为一个月。

CO2通量数据拆分:采用边际分布采样法完成数据拆分。首先,基于夜间观测数据,采用和缺失数据插补时相同的回归方程,确定生态系统呼吸方程中的系数,然后估算夜间和白天的生态系统呼吸;其次,利用插补完成的白天CO2通量数据和估算的同时刻生态系统呼吸,求和得到总生态系统生产力。

图1 涡度相关系统30 min 碳水通量数据和常规气象数据处理流程

气象数据:使用常规气象观测系统获得观测数据。包含常规气象观测(风、温、湿)和光合有效辐射(PAR),以及太阳辐射、土壤热通量、林冠表温、降水、风向、大气压;同时设置了地温、土壤含水量和土壤热通量监测仪器。以上数据采样频率为0.5 Hz。各种数据用Datalogger(CR1000)采集并存储。

气象数据质量控制:

(1)数据筛选、剔除:半小时尺度的气象数据超过以下范围视为异常值剔除,气温(−20~50 ℃),湿度(0−100%),水汽压(0−7 kpa),风速(0−20 m·s-1),风向(0−360°),大气压(900−960 hpa),总辐射(0−2000 W·m-2),净辐射(-150-1500 W·m-2),光合有效辐射(0-2500 μmol·m-2·s-1),土壤温度(−20~50 ℃),土壤体积含水量(0−1 m3·m-3),降雨量(0−80 mm)。此外,将总辐射和光合有效辐射在时间段21:00-06:00 之间不为“0”的数据赋值为“0”。缺失值和异常值均用“-99999”来表示。

(2)数据插补:对于半小时尺度的气象数据集,缺失数据不超过两小时的采用临近值插补(日变化不大的数据)或平均日变化法插补(日变化较大的数据)。超过2 小时的缺失数据不做插补,如有需要可线上申请西双版纳生态站综合观测场气象数据来插补。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为西双版纳橡胶林2010−2014 年连续5 年的碳水通量观测数据。每年有8 个EXCEL数据文件,分为两类数据文件,一类是常规气象数据文件,一类是通量数据文件。每年每类数据文件各有4 个,即30 分钟、日、月和年尺度,总共64 个文件,总数据量17.4 MB。

2.2 数据文件示例

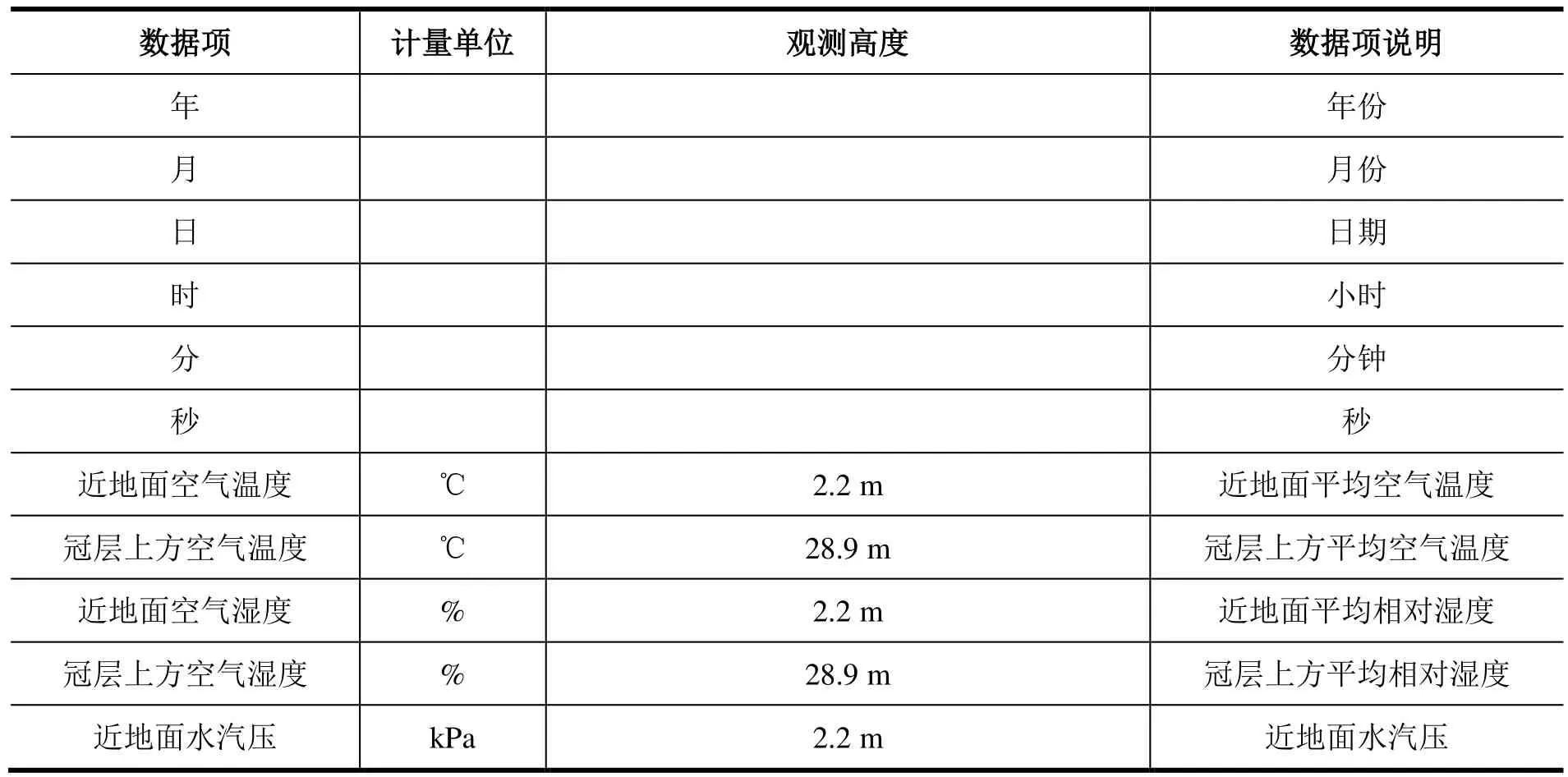

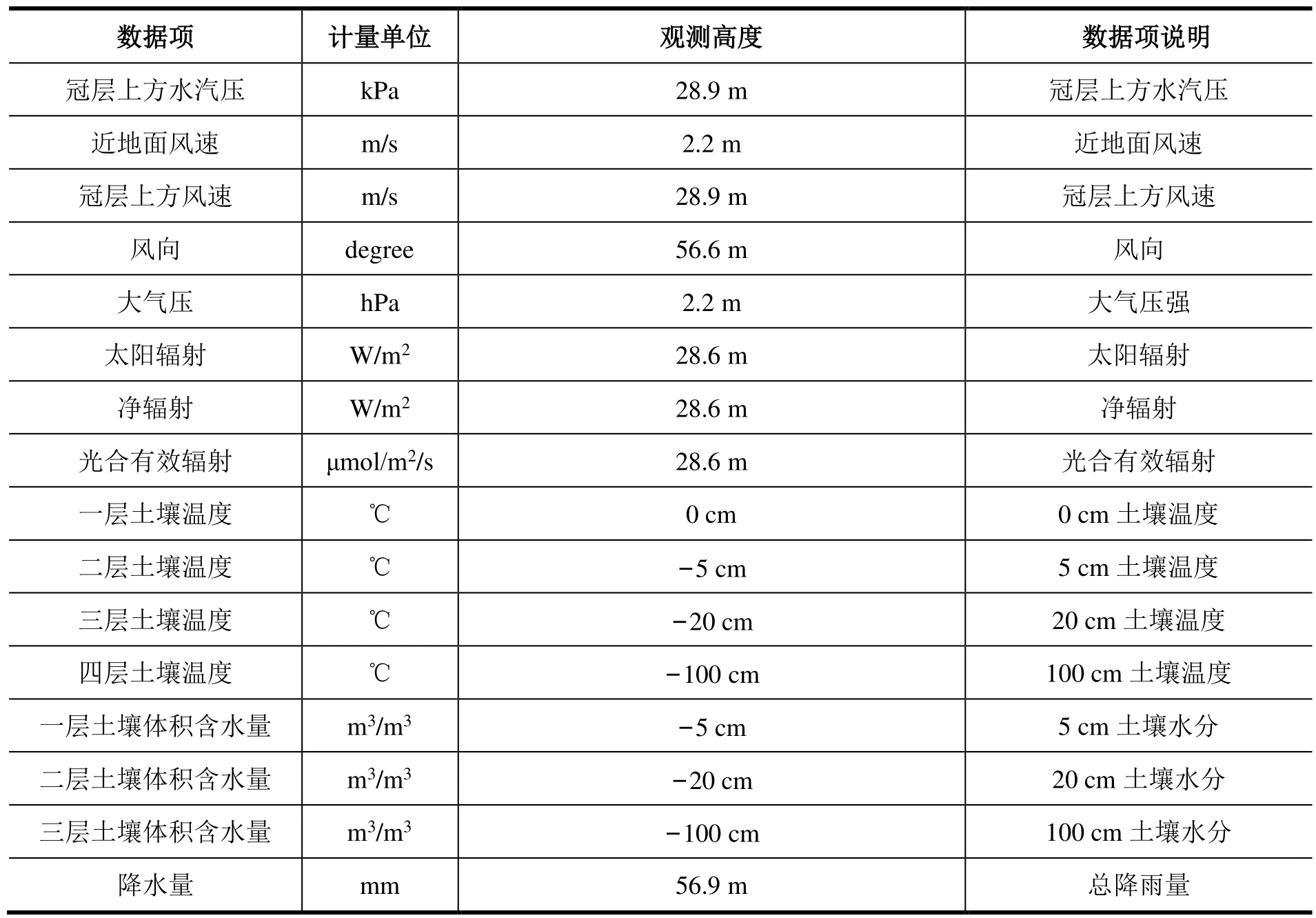

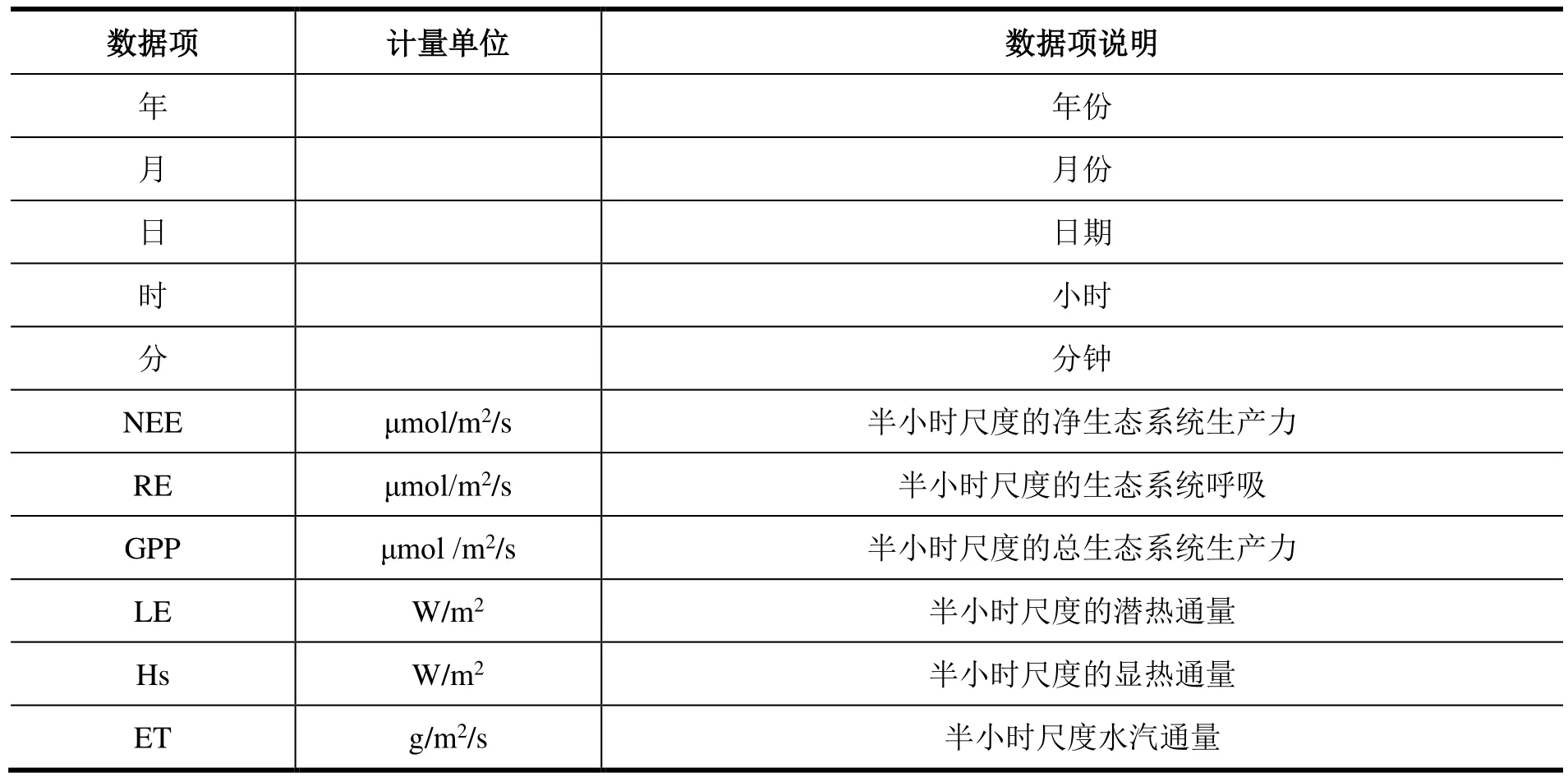

以2010 年数据文件为例,表2-3 分别为2010 年西双版纳橡胶林30 分钟尺寸气象和通量数据表头说明,所有数据均是以数字形式呈现。气象观测系统包括7 层三杯风速仪(A100R,VECTOR,UK),近地面观测高度为2.2 m。7 层温湿探头(HMP45C,VAISALA,Netherlands)。气压观测设置在距地表2.2 m 高度(CS105,VAISALA,Netherlands),顶层设置有雨量筒(52203,RM YOUNG,USA)。上述仪器均与CR1000 型数据采集器(CR1000,Campbell,USA)相连,每30 min 输出一组平均值。通量数据由一个开路涡度相关系统得到,该开路涡度相关系统包括两部分:二氧化碳/水汽开路红外气体分析仪(Li-7500A,Li-Cor.,USA)和一个三维超声风速仪(CSAT3,Campbell Sci.,USA)。

表2 30 分钟尺度气象数据表说明及指标观测高度

表3 30 分钟尺度通量数据表说明

3 数据质量控制和评估

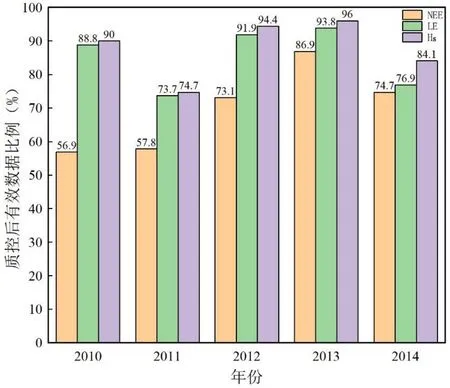

半小时尺度上,不同年份之间净生态系统生产力(NEE)、潜热通量(LE)和显热通量(Hs)有效观测数据比例分别为56.9%-86.9%、73.7%-93.8%、74.7 %-96%。其中,除2010 和2011 年NEE有效数据是56.9%和57.8%以外,其余年份通量有效数据量均达到70%以上,LE 和Hs 的通量有效数据比例均高于质控后的NEE 有效数据比例(图2)。

图2 半小时尺度上不同年份质控后的有效通量数据比例(%)

4 数据价值

在全球气候变化的背景下,关于森林生态系统碳-水循环过程和碳汇能力的研究一直是国际上的热点问题,尤其是目前国际气候谈判上,对于减排的需求受到越来越多的关注,因此准确估计森林生态系统的碳储量和碳汇能力,关系着国家的重大发展战略。橡胶林作为热带地区主要的人工林之一,也是我国热带地区最重要的人工林生态系统。近年来,随着社会和经济发展的需要,我国橡胶林的种植面积不断扩大,大面积的人工种植橡胶林取代了原生森林。这种土地利用方式的变化,必然会带来生态环境的变化,包括土壤性质的变化,影响区域碳-水循环过程,碳储量的变化等。采用涡度相关技术对橡胶林生态系统进行长期定位观测,可以为橡胶林的生态功能研究、分析橡胶林的生态效益、科学评价橡胶林生态系统在碳收支方面的作用、为政府决策和碳汇贸易提供基础数据,为橡胶林的经营管理策略等提供数据依据。虽然利用涡度相关技术对森林生态系统碳-水通量进行研究已经发展了许多年,但是将涡度相关技术应用在单一人工橡胶林的研究在国际和国内尚不多见。根据调查,目前通过建立涡度相关系统对橡胶林进行碳-水通量相关研究的只有泰国、科特迪瓦和中国[31],国内的橡胶林通量观测研究只有海南和云南西双版纳两个地区。长期连续的观测数据对于研究橡胶林在固碳能力、水文以及气候、土壤方面的影响尤为重要。本数据集采用国际先进的碳-水通量观测技术,在数据处理上采用ChinaFLUX 的数据处理方法,得到了经过质量控制后的完整的连续的半小时、天、月和年4 种时间尺度的碳、水、能量通量和常规气象数据,对森林生态系统碳-水循环过程研究、人工橡胶林生态效益、森林生态系统物质、能量循环过程模型建立和模型验证、区域小气候研究、政府土地利用决策和土地利用管理等方面具有重要意义。

致 谢

西双版纳人工橡胶林碳水通量观测数据的积累离不开中国科学院西双版纳热带植物园和西双版纳生态站的大力支持,此外全球变化研究组的周立国、杨东海、依涛香等为本数据集的生产做出了不可缺少的贡献,特此致谢!

数据作者分工职责

于辉(1996—),女,山东省临沂市人,在读硕士,研究方向为生态气候。主要承担工作:数据采集、初级质控及上报。

起德花(1993—),女,云南省永仁县人,硕士,研究助理,研究方向为全球变化。主要承担工作:数据处理、质量控制和数据管理。

张一平(1957—),男,云南省昆明市人,博士,研究员,研究方向为全球变化生态学。主要承担工作:项目组织、涡度相关系统的总体运行与科学发展。

沙丽清(1963—),男,云南省昆明市人,博士,研究员,研究方向为陆地生态系统碳水循环过程。主要承担工作:碳水通量数据综合处理方法和技术途径。

刘运通(1979—),男,云南省昆明市人,博士,副研究员,研究方向为生态系统碳通量时空格局。主要承担工作:数据质量控制。

周文君(1977—),女,云南省昆明市人,博士,副研究员,研究方向为土壤生态学。主要承担工作:数据集格式规范化、数据管理。

邓云(1983—),男,云南省昆明市人,硕士,助理研究员,研究方向为生态信息学。主要承担工作:数据处理和质量控制。

宋清海(1979—),男,云南省昆明市人,博士,副研究员,研究方向为生态系统碳水循环。主要承担工作:数据最终质量控制和总体部署。