玉米收储制度改革对粮食收获质量的影响

2021-04-14宋亮朱强

宋亮 朱强

内容提要:增加高质量粮食供给满足消费者不断提升的需求是农业供给侧改革的重要目标。2016年国家对玉米收储(最低价收购)制度实行“市场定价,价补分离”改革,本文在政策机理分析的基础上,实证检验玉米收储制度改革对粮食收获质量的影响。研究显示:玉米收储制度改革后玉米收获质量有了显著提高,其政策的溢出效应使得非政策区玉米收获质量提升效应与政策实施区是一致的。说明玉米收储制度改革发挥了市场机制价格信号作用,通过优质优价效应调节了资源配置和生产结构,提高了玉米收获质量。但是基于对比的继续实行最低价收购托市政策的稻谷、小麦的收获质量出现了一定的下降,分析认为这是因为最低价收购保护政策一定程度上削弱了质量价格对收入的影响作用。因此,提出如下政策建议:一是坚持市场化改革方向;二是改变农业支持方式;三是建立一个相对“作物中立”的农业政策。

关键词:临储政策;价补分离政策;粮食质量

中图分类号:F32文献标识码:A文章编号:1001-148X(2021)01-0043-07

作者简介:宋亮(1985-),男,安徽宿州人,安徽农业大学经济管理学院特任副教授,应用经济学博士,研究方向:粮食政策、粮食流通经济;朱强(1990-),男,江苏连云港人,湖州师范学院商学院讲师,应用经济学博士,研究方向:粮食流通经济。

面对当前国内粮食产业的结构性矛盾,高质量的粮食供给是高质量发展的重要任务之一。以往中国在保障粮食安全时更强调数量安全,政府采取各种政策和措施保障国内粮食安全也是以数量安全为目标,其中保障数量安全最为有效的政策措施是托市收购政策。自2004年来,我国实施了以粮食托市收购为基础措施的一系列农业补贴支持政策,托市收购在保障国内粮食供给安全的同时,也导致国内粮食产业面临着供需结构矛盾、品种结构矛盾、储备总量过多和进口过多等问题。为了解决现阶段农产品供需的结构性矛盾,中央提出深入推进农业供给侧改革,提高农业供给体系质量和效率,使农产品的供给数量、品种和质量满足消费者需要。由此,政府开始探索粮食价格市场化改革,引导农业生产结构的调整优化。自2014年起,我国对东北三省、内蒙古自治区的大豆试点目标价格补贴政策。2016年中央一号文件中提出了玉米收储价补分离的政策设计方案,要求按照“市场定价、价补分离”的原则,积极稳妥推进收储制度改革。

自玉米收储制度改革以来,政策效应比较明显:降低了玉米总产量、播种面积和单位面积总投入[1];加快了种植结构的调整,减少玉米及替代品的进口和库存[2];初步建立市场价格形成机制,促进了产销间的价格传导和市场整合[3]。但是,对于玉米收储制度改革的重要政策目标之一——高质量粮食供给,却鲜有研究关注。在国内消费升级背景下,居民对优质粮食的追求日益高涨,由此提高粮食种植质量是保障优质粮食需求的基础。作为我国新一轮粮食收储制度改革的试金石, 玉米收储制度改革的效果与运行情况不仅关乎着玉米自身产业结构的调整, 后续的主要粮食品类稻谷、小麦的收储制度和价格形成机制的完善也需要借鉴玉米收储制度的改革经验。由此,本文特别研究玉米收储制度改革对玉米收获质量的影响。

一、制度背景与机理分析

(一)制度背景

20世纪 90 年代中后期,我国粮食生产逐渐由短缺变为大体平衡、丰年有余,库存大量积压,国家财政负担日益沉重。同时加入世界贸易组织(WTO)也要求我国加快农业生产结构调整和市场化改革步伐[4]。政府扩大粮食退出保护价收购范围,国家开始逐渐调低保护价水平,减少保护价品种,各地区逐步退出保护价范围,粮食价格下跌,使得农民粮食生产积极性下降,粮食产量从1998年的5.1亿吨连续5年减产到2003年的4.3亿吨。为了扭转粮食产量下跌的趋势,调动农民粮食种植的积极性,增加农民收入,政府对粮食主产区的重要粮食品种相继实行了最低收购价政策和临时收储政策。国家于2004年对稻谷主产区实行最低收购价政策, 2006年对小麦主产区实行最低收购价政策。2008年起,为保障农民利益,国家在东北三省、内蒙古自治区实行玉米、大豆临时收储政策。临储政策与最低收购价政策虽然在具体操作形式有所差别,但是核心都是政府对粮食进行托市收购。

由于政策支持,国内粮食价格整体上呈明显的上升趋势,而国际粮食价格自2012年开始下跌,国内粮食市场产量高、进口高、库存高“三高问题”开始凸显。政府又开始探索粮食收储制度改革。2014年起我国对东北三省、内蒙古自治区的大豆试点目标价格补贴政策。2016年中央一号文件提出“要改革完善粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度”,同年3月玉米收储政策改革方案正式出台, 新的方案规定在辽宁、吉林、内蒙古和黑龙江按照“市场定价, 价补分离”原则, 实施“市场化收购+补贴”新机制。在新的政策改革方案下,玉米价格由市场调节机制决定,玉米加工企业和养殖企业等多元化市场主体自主入市收购玉米,国家不再直接干预玉米市场;同时为了防止出现玉米价格下跌导致农民收入下降的问题,建立生产者补贴制度,由中央财政直接补贴玉米种植者[5]。由于大豆目标价格补贴政策在实际操作中存在一些困难,2017年国家发改委调整东北大豆目标价格政策,实行市场化收购加补贴机制。国家对作为口粮的稻谷和小麦的收储制度改革持谨慎态度,为了防止口粮生产的波动,继续实施稻谷和小麦的最低收购价政策,但是改变以往最低收购价格年年提高的趋势,开始稳定最低收购价。

(二)机理分析

托市收购政策最初设计目标是解决“卖粮难”的托底机制,在实际运作中,由于政府连年提高支持价格,支持价格在实际运作中形成了即保供给又包保增收的托市机制。由此,扭曲了粮食价格在资源配置中的市场信号作用。2016年玉米收储制度改革的核心是让玉米的价格由市场形成,同时为了保障优势玉米产区种植收益稳定,中央財政对东北地区和内蒙古自治区给予一定的补贴,鼓励地方将补贴资金向优势区域转移。由此,在玉米市场中,一定程度上发挥了价格在资源配置中的信号作用,具体通过以下机制影响了玉米的生产质量。

1.优质优价效应。在临储政策实施期间,政策执行临储收购的价格是由政府统一定价,政策价高于市场价,对具体粮食品质的要求是达到一定质量标准即可,对于玉米而言,历年来的最低要求是国标三等,相邻等级之间差价按每市斤0.02元价差,难以实现优质优价。对于理性农户而言,在达到国家质量最低要求的基础上,更重视对产量的追求,对等级更高优质粮食追求的积极性不高,由此临储政策在保障玉米数量安全的同时抑制了优质玉米的供给。玉米收储制度改革后,玉米的价格由市场自由调节形成,优质优价,从而发挥了价格信号在质量等级玉米供给中的调节作用。国内对优质粮食需求不断增加,进而会提高优质粮食的供给。

2.生产结构调整效应。在临储政策实施期间,对玉米的托市收购使得种植玉米相比其他粮食品类具有比较优势,种植玉米的经济效益得到保障。托市价格的信号指示作用使得粮食的供需结构错位和品种结构错位,原先在生态环境上不适合种植玉米的区域也开始大量种植玉米。如表 1所示,国内玉米种植面积从2008年的46471万亩增长到2015年的67452万亩,玉米一跃成为国内种植面积最大和产量最高的粮食品类。资源环境非玉米种植适宜区在经济利益驱使下,开始改种玉米,降低了玉米整体生产品质。玉米收储制度改革后,玉米的价格由市场调节,相比非玉米作物的比较优势降低,如原先非适宜玉米种植区(如镰刀湾地区)改种生态适宜并具有经济效益的粮食品类,从而降低非高品质玉米的生产供给。

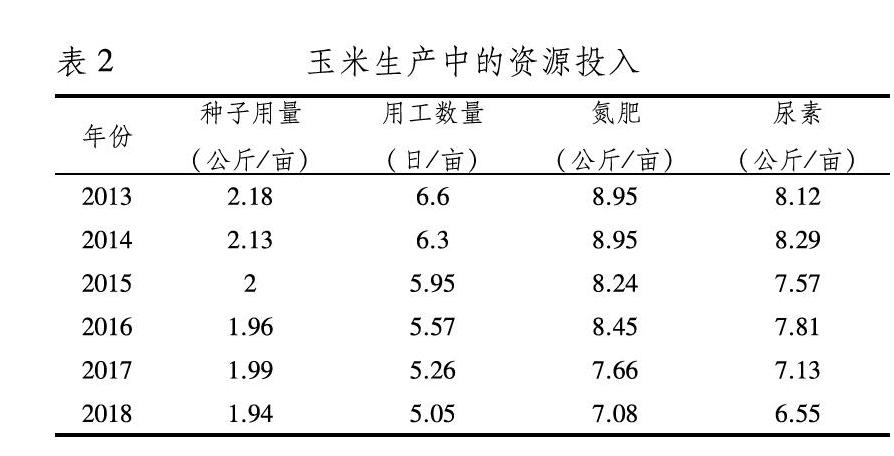

3.资源合理配置效应。对特定粮食品种的托市收购,将带来粮食品种间、粮食与经济作物间比价关系扭曲,农民倾向于种植属于政策支持范围内的粮食品种,长此以往会造成耕地得不到合理轮作修养,土壤肥力下降,影响了粮食品质。同时,过度刺激粮食产量,在粮食生产中形成了依靠大量使用种子、人力、化肥和农药提高粮食单产的现象,资源过度配置在短期内提升产量的同时影响粮食种植收益和粮食品质,长期也带来土壤肥力下降。玉米收储制度改革后,玉米的价格由市场调节,资源配置合理化,表现为在玉米生产中投入的种子,人力,化肥和农药量都在降低,提高了粮食生产品质。如表2所示,2016年玉米收储制度改革后,玉米生产中的单位面积投入显著减少。

二、研究方法与数据

(一)研究方法介绍

检验玉米收储制度改革对玉米收获质量的影响,可以通过单差法来实现。即比较玉米收储制度改革前后玉米收获质量之间是否存在差异,来判断玉米收储制度改革的影响。但是单差法的结论可能不准确。玉米质量的变化可能来自于两个部分:第一部分是玉米收储制度改革的那部分“政策效果”;第二部分是随着时间、环境特别是同时期其他相关农业补贴政策对玉米质量的影响。使用单差法没有考虑第二部分对玉米质量的影响效应。而双重差分法 ( DID,Differences in Differences) 用于对一项政策或者措施实施前后的效果对比,能够有效地分离上述两种效应[6],该方法已经较为广泛地应用于政策效果评价当中。因此,本文采用双重差分模型来研究玉米收储制度改革对于玉米收获质量的影响。

2016年政府将玉米托市收购政策调整为玉米价补分离政策,由于考虑到小麦和稻谷在口粮消费中的重要性,仍然继续实施托市收购政策。那么对玉米和小麦、稻谷的粮食质量在政策实施前后进行对比,就能够有效识别出玉米收储制度改革对粮食质量的影响效应。双重差分模型的基本思想是将政策实施的对象作为实验组,将政策没有实施的对象作为对照组。关于对照组和实验组的设置,玉米进行了收储制度改革,将其设置成实验组,而小麦、稻谷的托市收购政策没有进行调整,将其作为对照组。

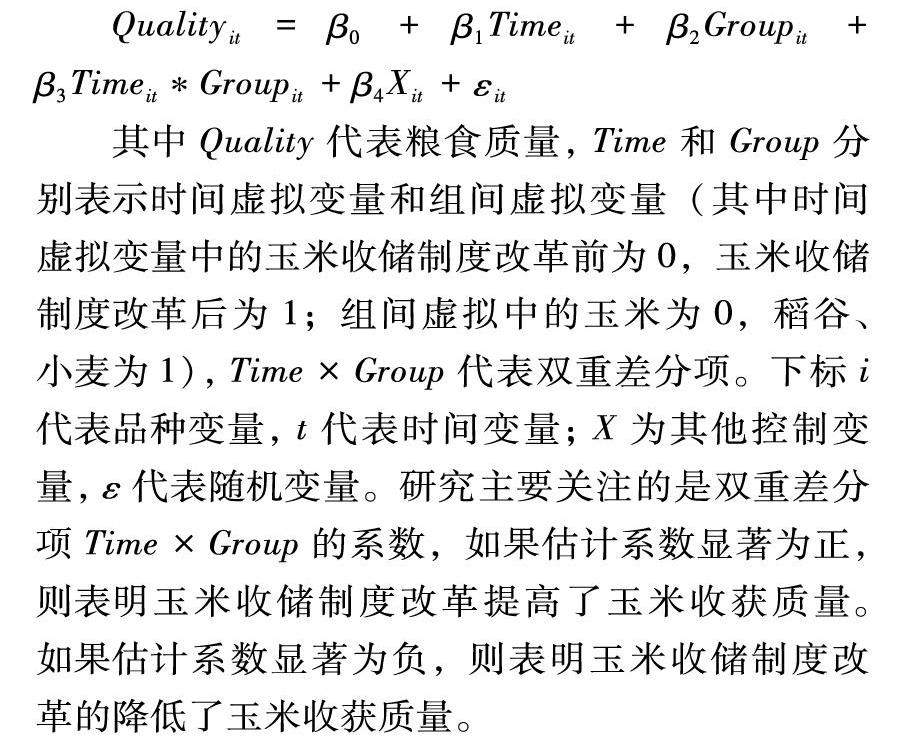

为了考察政策实施效果的动态变化,在方程中引入时间虚拟变量,分别将玉米收储制度改革前作为对照组,玉米收储制度改革后作为实验组,然后运用 DID 模型检验这项政策的效果是否显著。构造以下计量模型来实现双重差分,检验玉米收储制度改革对粮食质量的影响:

其中Quality代表粮食质量,Time和Group分别表示时间虚拟变量和组间虚拟变量(其中时间虚拟变量中的玉米收储制度改革前为0,玉米收储制度改革后为1;组间虚拟中的玉米为0,稻谷、小麦为1),Time×Group代表双重差分项。下标i代表品种变量,t代表时间变量;X为其他控制变量,ε代表随机变量。研究主要关注的是双重差分项Time×Group的系数,如果估计系数显著为正,则表明玉米收储制度改革提高了玉米收获质量。如果估计系数显著为负,则表明玉米收储制度改革的降低了玉米收获质量。

(二) 数据来源

关于粮食质量数据,2014年开始,国家粮食和物资储备局标准质量中心开始对全国主要粮食产区的粮食收获质量进行评估,评估粮食品类包括大豆、小麦、稻谷和玉米,评估标准分为六个等级,包括国标一等、二等、三等、四等、五等和等级外,等级越小代表质量越高。评估结果为各等级粮食占该品类粮食总产量的比重。

控制变量方面,自然灾害是影响粮食质量的重要因素,本文选取各省份受灾比(即受灾面积占农作物总播种面积的比重),作为衡量各省份自然灾害情况的指标,数据来自于中国农业年鉴。 借鉴侯麟科等[7]的观点, 气候变化也是影响粮食产出水平的重要因素,特别是降水和日照两项指标对主要粮食生产的影响显著,但影响方向存在地域和品种差异,本文选取省会城市历年的总降水量和总日照时数作为衡量各省份气候条件的指标,以上数据来自于中央气象台。此外,粮食生产中的人力投入和肥料投入也是影响粮食质量的重要因素,分别为用工数量:日/亩,氮肥用量:公斤/亩和尿素用量:公斤/亩来衡量,数据来自于农产品成本收益年鉴。各变量的统计性描述如表3所示。

三、实证分析

本文实证检验的思路是分析玉米收储政策改革后,相比没有进行政策调整的稻谷和小麦,玉米的收获质量是否有显著提高。在实施托市收购政策期间,对小麦、稻谷和玉米的等级要求都是国标三等。本文具体分析玉米收储政策改革对玉米收获质量的实证策略中,主要关注玉米收储制度改革对国标一等玉米产出和国标二等以上玉米(包括国标一等和国标二等)产出的影响,如果玉米收储政策改革后,相比稻谷、玉米收獲质量,国标一等玉米或者国标二等以上玉米的收获比重显著提高,表明玉米收储制度改革显著提高了玉米收获质量。此外,为了对比,本文同时关注玉米收储制度改革对国标三等玉米产出的影响。

(一)平行趋势检验

按一般要求,在进行双重差分分析前需要进行平行趋势检验,即分析玉米收储制度改革之前,实验组玉米的收获质量与对照组稻谷、小麦的收获质量是否存在显著变动差异。如果玉米收储制度改革前,玉米的收获质量相比稻谷、小麦的收获质量就有显著提高,则即使玉米收储制度改革后玉米的收获质量相比稻谷、小麦质量有显著提高,也难以表明是收储制度改革带来的。由于玉米收储政策改革前,只有2014年和2015年两期数据,假设2016年的玉米收储制度改革提前一年2015年,从而能够观察2015年的玉米收获质量相比稻谷、小麦的收获质量是否存有变动差异。如表4所示,Year2015*treat交互项对国标一等粮食、国标二等粮食、国标三等粮食的回归系数均不显著,这表明2016年玉米收储制度改革前,玉米的收获质量与对照组稻谷、小麦的收获质量并不存在显著的变动差异。

(二)回归结果

首先分析玉米收储制度改革对国标一等玉米收获的影响。实证结果如表5所示:品种虚拟变量回归系数正向显著,即使加上气候和要素投入控制变量后依然显著,表明整体上国标一等玉米收获比重要大于非玉米品种;时间虚拟变量负向不显著,表明玉米收储政策实施后,国标一等粮食(包括玉米和非玉米)的收获比重并没有显著变化;品种与时间的交互变量回归系数正向显著,即使加上气候和要素投入控制变量后依然显著,表明相比较非玉米品种,玉米收储制度改革后国标一等玉米收获比重有了显著增加。玉米收储制度改革后,整体上一等粮食(包括玉米和非玉米)收获比重保持稳定,一等玉米收获比重显著增加,表明非玉米一等粮食收获比重是下降的。

继续分析玉米收储制度改革对国标二等以上玉米供给的影响。回归结果如表6所示:品种虚拟变量回归系数正向显著,即使加上气候和要素投入控制变量后依然显著,表明整体上国标二等以上玉米收获比重要远远大于非玉米品种;时间虚拟变量负向显著,这表明整体上玉米收储政策实施后,国标二等以上粮食(包括玉米和非玉米)的收获比重显著降低;品种与时间的交互变量回归系数正向显著,即使加上气候和要素投入控制变量后依然显著,表明相比较非玉米品种,玉米收储政策改革后国标二等以上玉米收获比重有了显著增加。在整体上二等以上粮食(包括玉米和非玉米)收獲比重下降,而玉米二等以上收获比重显著增加,表明非玉米二等以上粮食收获比重是显著下降的。

最后讨论玉米收储制度改革对国标三等以上玉米供给的影响(在玉米收储制度改革前,托市收购对小麦、稻谷和玉米的等级要求都是国标三等)。回归结果如表7所示:品种虚拟变量回归系数正向显著,即使加上气候和要素投入控制变量后依然显著,表明整体上国标三等以上玉米收获比重要显著大于非玉米品种;时间虚拟变量负向不显著,这表明玉米收储制度改革后,国标三等以上粮食(包括玉米和非玉米)的收获比重并没有显著变化;品种与时间的交互变量回归系数正向不显著,表明相比较非玉米品种,玉米收储政策改革后国标三等以上玉米收获比重并没有显著增加。相比国标一等玉米和二等以上玉米的收获质量在收储制度改革后都有了显著增加,而国标三等以上玉米确没有显著变化,原因就是玉米临储政策对玉米质量标准的要求就是国标三等。在临储政策期间,国标三等玉米的价格,与质量更高玉米的价格并没有显著差异,即没有发挥价格信号在玉米质量供给结构中的调节作用。对于理性农户而言,只要满足质量最低要求即可,由此更有意愿提供达到国标三等质量的玉米,不愿意增加高于国标二等以上玉米的供给,从而降低国标一等、国标二等玉米的产出。

(三)进一步的分析:政策区与非政策区的比较

玉米临储政策和收储制度改革后实施的价补分离政策的实施地区都是东北三省和内蒙古自治区。上文分析显示,玉米收储制度改革后,整体市场上不管是国标一等玉米还是国标二等以上玉米的收获比重相比没有进行收储制度改革的稻谷和小麦都有显著提高。但是这种收获质量的提高对于玉米政策区与非政策区是否是一致的,这种质量提升效应是否在结构性差异?本文采用方差分析法对玉米政策区和非政策区在收储制度改革前后的玉米收获质量进行比较。如图1所示:对于国标一等玉米的收获比重,收储政策改革前非政策区收获质量稍小于政策区,收储制度改革后稍大于政策区,但是在统计学上变动趋势差异并不显著(p=0.575);对于国标二等以上玉米的收获比重,政策区比重稍小于非政策区,收储政策改革后,政策区还是稍小于非政策区,变动趋势基本一致,在统计学变动趋势差异也不显著(p=0.962)。由此,得出结论,玉米收储制度改革后,对于政策区和非政策区而言,国标一等玉米和国标二等以上玉米的收获质量变动趋势是一致的,不存在结构性差异。四、结论与研究启示

本文分析2016年玉米收储制度改革对玉米收获质量的影响,研究结论显示,玉米收储制度改革后玉米收获质量有了显著提高,其中国标一等玉米收获比重和国标二等以上的玉米收获比重都有明显提高。这种质量提升效应,不局限于从临储政策调整为价补分离政策的东北三省和内蒙古自治区,政策的溢出效应使得非政策区玉米质量提升效应与政策实施区是一致的。收储制度改革后发挥了价格在资源配置中的市场信号作用,通过优质优价效应,生产结构调整效应,资源合理配置效应提高了玉米的收获质量。但是,收储制度改革后玉米收获质量提高的同时,稻谷和小麦的收获质量反而出现了一定的降低,原因是玉米收储制度改革后,使得继续实施托市收购政策的稻谷和小麦种植更具比较优势,通过生产结构调整,资源更多的配置到稻谷和小麦的生产中,原有生态资源环境不适宜种植稻谷、小麦区开始该种小麦和稻谷,而缺乏优质优价的价格信号作用,从而降低了优质稻谷和小麦的收获比重。

基于以上研究结论,本文提出如下政策启示。

第一,坚持粮食价格市场化改革。新中国成立以来粮价改革的成功经验和一些时期走过的弯路 均表明,只要政府直接或间接参与粮食价格的形成,不管是计划经济时期的定购价格、市场化改革后的托市价格,还是近年来政府基于粮食供求关系和粮食成本水平测算的目标价格,都只能带来粮食供求关系的短期改善和长期失衡[8]。这种失衡不仅体现在已被广泛讨论的粮食总体供需失衡、品种结构失衡,区域结构失衡等,同样体现在本研究中关注的粮食质量结构失衡。托市收购政策抑制了优质粮食产品的供给,难以满足国内对优质粮食产品的需求,许多国际优质农产品得以进入并迅速占领中国市场,降低了中国粮食产业的竞争力。粮食价格市场化改革是解决粮食结构矛盾的有效途径,当前玉米已经取消了临储政策转为价补分离政策,玉米收获质量显著提高。在保护口粮绝对安全的政策目标下,继续保留小麦、稻谷最低收购价的政策框架背景下,可根据国内外市场的变化情况赋予最低收购价格政策的“保底”功能,避免对价格的过度干预,提高资源配置能力和增加优质粮食的供给数量。但是在粮食市场化改革进程中同样不能忽视政府的职能作用,在市场发挥资源配置的基础性作用同时,让政府在优化市场环境、弥补市场失灵和提供公共产品方面发挥职能作用,实现市场和政府价值的各自不可替代但又相辅相成的统一体系,从而提高国内粮食产业的竞争力。

第二,改变农业支持方式。价格干预是提高粮食产量最有效率的政策手段,在国内以保障粮食数量安全的政策目标下,价格干预是政府最习惯采用的政策手段,但价格干预也是导致资源配置扭曲最为严重的政策手段。随着经济发展,对粮食安全的价值维度不再局限于传统的数量安全,而是将数量安全、品质安全、生态安全与健康安全形成一个统一有机体。国内要减少扭曲生产的价格干预政策,要推动农业政策由黄转蓝变绿,逐渐转向以支持农业竞争力提升和农民收入为核心的补贴体系;补贴形式从价格干预和生产资料购置转化为农业保险、农村发展、环境保护、农业技术人员培训以及农业技术创新等以提高粮食产业竞争力,实现粮食产业高质量的发展。

第三,建立一个相对“作物中立”的农业政策。在玉米托市收购政策实施时,由于玉米支持价格较高,使得种植玉米更具有比较优势,一些生态环境非玉米种植适宜区,开始种植玉米,一方面加剧了玉米市场存在的三高问题,另一方面带来了生态环境压力、降低了玉米质量。玉米收储政策改革后,玉米种植比较优势降低,稻谷等仍然实施最低收购价的粮食品种,更具比较优势,原先种植玉米开始改种稻谷等托市收购品种,同样加剧了稻谷市场的三高问题,带来了生态环境压力、降低了稻谷质量。在我国粮食政策运行过程中,要建立一个相对“作物中立”的农业政策,创造了一个公平的竞争环境,不偏向于特定作物。让农户根据价格信号、个人禀赋和资源约束提供不同品种结构和质量等级的农产品,发挥价格机制、竞争机制、激励约束机制以及供求机制,提高粮食供给效率。

参考文献:

[1] 阮荣平,刘爽,郑风田.新一轮收储制度改革导致玉米减产了吗:基于DID模型的分析[J].中国农村经济,2020(1):86-107.

[2] 刘慧,秦富,赵一夫,等.玉米收储制度改革进展、成效与推进建议[J].经济纵横,2018(4):99-105.

[3] 吕建兴,李孝忠.农产品市场化改革的价格效应——以玉米产销市场间的价格联系为例[J].统计与信息论坛,2019,34(3):94-101.

[4] 周洲,石奇.目标多重、内在矛盾与变革循环——基于中国粮食政策演进历程分析[J].农村经济,2017(6):11-18.

[5] 李娟娟,黎涵,沈淘淘.玉米收储制度改革后出现的新问题与解决对策[J].经济纵横,2018(4):113-118.

[6] 刘晓欣,张辉,程远.高铁开通对城市房地产价格的影响——基于双重差分模型的研究[J].经济问题探索,2018(8):28-38.

[7] 侯麟科,仇焕广,汪阳洁,等.气候变化对我国农业生产的影响——基于多投入多产出生产函数的分析[J].农业技术经济,2015(3):4-14.

[8] 曹宝明,刘婷,虞松波.中国粮食流通体制改革:目标、路径与重启[J].北京:农业经济问题,2018(12):33-38.

Abstract:Increasing the supply of high-quality grain to meet consumers′ increasing demandis an important goal of agricultural supply side reform.In 2016, the state implemented the reform of “market pricing, price compensation separation” on the corn purchase and storage (lowest price purchase) system.Based on the analysis of policy mechanism, this paper empirically tests the influence of corn storage system reform on grain harvest quality.The results show that the quality of corn harvest has been improved significantly after the reform of the corn collection and storage system. The spillover effect of the policy makes the effect of the improvement of corn harvest quality in the non policy area consistent with the policy implementation area,showing that the reform of corn purchase and storage system can play the role of price signal of market mechanism, adjust the resource allocation and production structure through the effect of high quality and good price, and improve the quality of corn harvest.However, based on the comparison, the harvest quality of rice and wheat which continue to implement the policy of purchasing at the lowest price to support the market has declined to a certain extent. The analysis shows that this is because the protective policy of purchasing at the lowest price weakens the impact of quality price on income to a certain extent.Therefore, the following policy suggestions are put forward: first, adhering to the direction of market-oriented reform; second, changing the way of agricultural support; third, establishing a relatively “crop neutral” agricultural policy.

Key words:temporary storage policy; price subsidy separation policy; grain quality

(責任编辑:李江)