朱丹溪治疗痛风用药规律浅析*

2021-04-12车德亚

周 洁,车德亚,周 峰,朱 华

(1. 四川卫生康复职业学院药学系 自贡 643207;2. 自贡市第一人民医院中医科 自贡 643000;3. 自贡市第一人民医院药剂科 自贡 643000;4. 广西中医药大学广西壮瑶药重点实验室 南宁 530022)

痛风是嘌呤代谢障碍和(或)尿酸排泄减少所致的血尿酸增高直接相关的一组异质性疾病,属于代谢性风湿病范畴。临床表现为高尿酸血症、急性和慢性痛风性关节炎、痛风石、痛风性肾病、尿酸性尿路结石等,严重者呈关节畸形和(或)肾衰竭[1]。世界各地区患病率不尽一致[2,3],英国在2012年的调查显示,当年痛风患病率为2.49%[4],美国国民健康与营养调查(National Health and Nutrition Examination Survey,NHANES)发布的数据显示,1988年-1994年痛风患病率为2.64%,到2007年-2010年间,该数据已经上升到3.76%[5],根据中华医学会风湿病学分会《2016 中国痛风诊疗指南》数据[6],截至2016年2月,我国痛风患者平均年龄为48.28 岁。痛风发病年龄日趋年轻化,发病率逐年升高,且与心血管疾病的发病率和死亡率增加有关[7]。近年来,虽然国内外对痛风相关药物研究颇多,除了非布索坦和血红蛋白酶,用于治疗痛风高尿酸血症的新型治疗药物的研究几十年来仍然不够[8]。由于药物依从性差,持续的痛风石和失去随访等原因,目前痛风的达标治疗仍不理想[9]。国家风湿病数据中心(Chinese Rheumatism Data Center,CRDC)研究数据显示,我国痛风患者治疗3 个月的血尿酸(Uric acid,UA)水平达标率只有29.12%,6 个月的UA水平达标率也仅有38.20%[10]。西医治疗痛风方面存在药物副作用及较高的价格短板[11],至今尚缺乏用于痛风缓解期和伴肾功能不全患者的有效治疗药物。中医方面,一些经典方剂已经应用于痛风患者的临床治疗,并取得了较好疗效[12]。本文从中医视角,研究“金元四大家”之一——朱丹溪的相关著作。其在梁朝陶弘景之后提出“痛风”这一病名[13],对痛风的病因病机、症状和治法方药做了阐述,其治疗痛风的思路和方药至今在临床上仍有指导价值。

数据挖掘是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的数据中,提取隐含在其中、不为人知的、潜在、有用的信息和知识的过程[14],数据挖掘技术在中医上的应用日益广泛和深入。本文通过数据挖掘技术,借助中医传承辅助平台软件(V2.5)及古今医案云平台软件(V1.6.3),对朱丹溪治疗痛风所用方药进行归纳、统计和分析,以发掘朱丹溪治疗痛风用药规律,提炼其用药精髓。

1 资料与方法

1.1 方药来源

本研究方药统计范围为《格致余论·痛风论》[15]、《金匮钩玄·卷二》[15]及《丹溪心法·痛风(附肢节痛)》[15]。

1.2 处方纳入与处理

将以上3 部著作涉及的方药建立数据库,重复的方药只录入1次;将原文出现的中药名进行统一,如将“败龟板”统一为“龟甲”、将“干姜烧灰”替代为“姜炭”、将“丑末”替代为“牵牛子”、“生姜汁调服”统一为“生姜”等;同一中药涉及功效类似的不同炮制品种的不单独列出,归纳为同一味中药。

1.3 数据分析

在古今医案云平台(V1.6.3)中导入建立的方药数据库,通过软件“数据挖掘分析”模块对录入的药物进行用药频次、用药功效及性味归经统计。在中医传承辅助平台(V2.5)中进行药物间配伍规律的分析。

2 结果

2.1 用药统计及其频次分析

本研究纳入朱丹溪治疗痛风处方共计32首,用药265 次,涉及中药90 味。出现频次在3 次以上的中药共32味,占药物总数的35.56%,这32味中药用药总频次为194次,占总数的73.20%;频次在3次以下的中药共计58味,占药物总数的64.44%,这58味中药用药频次占总数的26.80%。可见,治疗痛风的处方虽然涉及药味较多,但集中在前32 味,这32 味药基本能反映朱丹溪治疗痛风的用药情况(表1)。

表1 朱丹溪治疗痛风用药及其频次统计

2.2 用药功效分类统计

表2 前32味中药功效类型及频次统计

依据《中药学》[16]将以上使用频次较多的32 味中药按照不同功效进行统计(表2)。此32味中药分别具有活血化瘀、发散风寒、清热燥湿、补气、补血、祛风湿、行气、温化寒痰、化湿、利水消肿、攻下和温里等12 类功效,使用频次前5的分别为活血化瘀药(38次)、发散风寒药(27 次)、清热燥湿药(21 次)、补气药(21 次)和补血药(21 次)。可见,朱丹溪注重治血药物的使用,其比例最大(活血化瘀及补血药),其次为散燥寒湿药。

2.3 中药的性味归经

将以上32味中药的性味归经以《中华人民共和国药典》[17]第一部作为校准,在古今医案云平台上分析统计其四气、五味和归经(图1-图3、表3-表5)。四气及频次分别为:温性(14 次)、平性(6 次)、寒性(3 次)、微温(3 次)、热性(2 次)、微寒(2 次)、寒(1 次)、大热(1次),可以清晰看到,此32味中药的四气以温性和平性为主,并未使用大寒和凉性药物。

图1 中药药性分布雷达图

图2 中药五味分布雷达图

图3 中药归经分布雷达图

表3 中药药性统计表

表4 中药五味统计表

表5 中药归经统计表

五味及其频次分别为:辛味(20次)、苦味(17次)、甘味(10 次)、酸味(3 次)、微苦(2 次)、微甘(1 次)、咸味(1 次)、淡味(1 次),可见,朱丹溪用药以发散、燥湿的辛味和苦味为主,并未使用收敛固涩的涩味药。

归经及其频次分别为:归脾经药(18 次)、归肝经(15次)、归心经(11次)、归肺经(11次)、归胃经(8次)、归肾经(8 次)、归膀胱经(5 次)、归大肠经(3 次)、归心包经(2次)、归胆经(1次)、归三焦经(1次),可见,朱丹溪治疗痛风以归脾、肝、心、肺经的药物使用较多。

2.4 中药的配伍规律

2.4.1 基于关联规则分析的组方规律分析

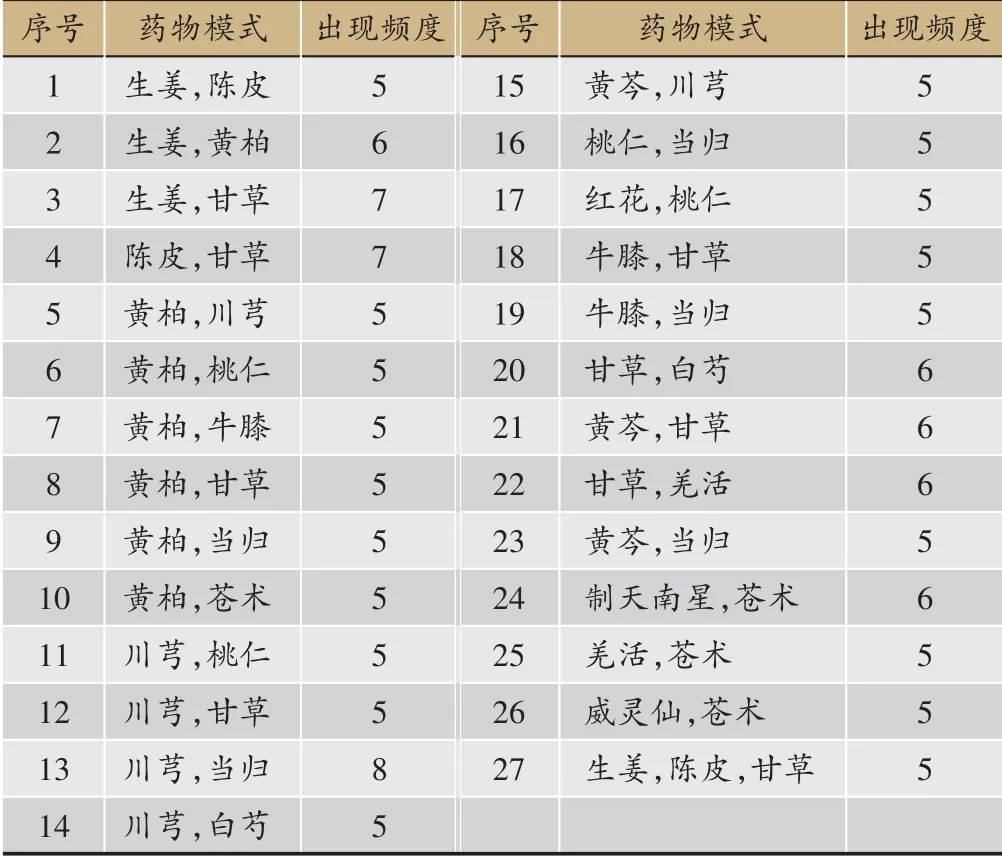

对数据库的方剂进行组方规律分析,根据本研究具体情况,设定“置信度”为0.7,设定“支持度个数”为5,分析药物出现频度组合(表6),并进行管理规则分析(表7)。出现频次较高的药物组合为:当归-川芎8次(置信度为0.8)、陈皮-甘草7 次(置信度为0.875)、白芍-甘草6次(置信度为0.85714)。对用药规律进行网络展示(图4)。可以清晰看到,朱丹溪治疗痛风以当归、川芎、桃仁、牛膝为主的血分用药,起到活血化瘀、补血之功,加以黄芩、黄柏、苍术、羌活等药共凑燥湿宣痰之效。

表6 朱丹溪治痛风药物组合频次

2.4.2 基于无监督的熵层次聚类的新处方分析

选择相关度为8,惩罚度为4,通过改进的互信法药物间关联度分析,运用无监督熵层次聚类算法,提取12 对核心药物组合,用于新方聚类,得到8 个核心组合,分别为:制天南星-威灵仙-人参、川芎-红花-制草乌、当归-牛膝-木通、甘草-牛膝-地龙、制天南星-白芷-生姜、川芎-红花-白术、当归-熟地-凌霄花、甘草-白芷-生姜(表8),进行网络化展示(图5)。进一步聚类后得到制天南星-威灵仙-人参-白芷-生姜、川芎-红花-制草乌-白术、当归-牛膝-木通-熟地-凌霄花、甘草-牛膝-地龙-白芷-生姜4 个新处方(表9),进行网络化展示(图6)。

表7 朱丹溪治痛风药物组合关联规则分析

图4 用药规律网络展示图

表8 新方聚类核心组合

表9 基于熵层次聚类治疗痛风新处方

图5 新方核心组合网络展示图

3 结论及讨论

3.1 朱丹溪所论“痛风”与现代医学痛风的区别与联系

图6 新方组合网络展示图

现代医学对痛风的定义为嘌呤代谢障碍和(或)尿酸排泄减少所致的血尿酸增高直接相关的一组异质性疾病,属于代谢性风湿病范畴[1]。其急性发作期表现为急性痛风性关节炎,多于半夜剧痛而惊醒,常有多种诱因,如饱餐、饮酒、劳累、受冷、感染等。

中医将痛风归为“痹证”“痹痛”“白虎历节风”等范畴[18]。朱丹溪所创痛风之名,对后世影响极大,后世大多医家遵从其病名[19]。在其著作中将“内伤于七情,外伤于六气”归为痛风的病因之一,将环境、体质、饮食、劳累、习惯及性格视为痛风发病的影响因素,如在其著作中描述痛风患者具有“性急作劳”“性躁急”“食味甚浓”等特点,有“两腿痛甚”“叫嚎撼邻”“夜则痛甚”等临床表现。其行医之地(今浙江义乌)为多湿环境,患者也易接触和食用厚腻海产品之类。综上可见,朱丹溪所论痛风有异于一般关节痛,与现代医学痛风在致病因素、临床表现等方面具有共同之处,非常接近于现代医学的痛风性关节炎。

3.2 朱丹溪治疗痛风有关著作述正

据元末明初文学家宋濂《故丹溪先生朱公石表辞》记载,朱丹溪亲撰的著作有7部:《格致余论》《局方发挥》《伤寒论辨》《外科精要发挥》《本草衍义补遗》《宋论》《风水问答》,其中《格致余论·痛风论》记载了痛风的病因病机、表现、临床案例等。

丹溪弟子和门人也有论及痛风的著作问世,如《金匮钩玄》《丹溪心法》《丹溪手镜》等。《金匮钩玄》最早载于《明史·戴元礼传》中,其“皆隐括丹溪之旨”[20],为丹溪弟子戴元礼所著,是在总结丹溪治疗经验的基础上,附以作者己意而成。《丹溪心法》是根据朱丹溪及其多名弟子的思想著作而成,该书内容丰富,被公认为研究丹溪学说的重要参考书。《丹溪手镜》在丹溪之后三百年出现,由吴尚默等人校定而成,并非丹溪亲撰,其中对于痛风的论述见于上述几部著作中。为更全面、更准确地归纳朱丹溪治疗痛风的医学思想,本研究方药范围确定为《格致余论》《金匮钩玄》和《丹溪心法》。

3.3 朱丹溪治疗痛风以治血为本

丹溪治疗痛风所用药物以归脾、肝、心和肺经为主,众所周知,脾主统血、肝主藏血、心主行血、肺朝百脉,皆与血行有关。所用药物从功效上分类,活血化瘀药和养血药占比最多。常用药物当归、川芎、桃仁、牛膝为养血活血之品,丹溪言当归“大能和血补血,治血证通用”,川芎“味辛性温,辛甘发散”,桃仁“苦重于甘,阴中阳也。苦以泄滞血,甘以生新血。治血结、血秘、血燥。”

本文同时统计了3 部著作中痛风的病性证素,分别有血虚、血瘀、痰、气滞、湿、热、气虚、风、食积,虽然引发痛风的病因较多,但朱丹溪治疗痛风从血分着手。其认为“痛风者,大率因血受热已自沸腾,其后或涉冷水,或立湿地,或扇取凉,或卧当风,寒凉外抟,热血得寒,汙浊凝涩,所以作痛[15]”,因此遣方用药着眼于血分。

3.4 朱丹溪治疗痛风多用辛温苦燥之品

从用药的性味归经上统计,朱丹溪治疗痛风使用辛味药(能散能行)占比最大,其次为苦味(能燥能泄)。丹溪认为痛风的治法应“以辛热之剂,流散寒湿,开发腠理,其血得行,与气相和,其病自安[15]”。使用频次较多的生姜、苍术、黄柏、黄芩、羌活有着散寒或燥湿功效,丹溪言“生姜辛温,主开发,夜则气本收敛,反食之,开发其气,则违天道,是以不宜。若有病则不然。”苍术“气味辛烈,发汗尤速。”常用药对生姜-黄柏、黄柏-苍术、制天南星-苍术、羌活-苍术皆是辛温之品与苦燥之品的组合,共同起到散风寒祛痰湿之功。

值得注意的是,丹溪认为虽然治疗痛风当以“辛热之剂”,但应临证应变,避免燥热劫阴,反对滥用温燥之品。丹溪治疗痛风用温性和平性的药物分别有14 味和6 味,而大热的药物只有1 味。正如《格致余论》所言“病之浅者,湿痰得燥即开,热血得热则行,亦可取效;彼病深而血少者,愈劫愈虚,愈劫愈深[15]”。丹溪治疗痛风以治血为本,并且反对滥用温燥之品,与其“阳常有余,阴常不足”的滋阴学说相吻合。

由上,不难得出丹溪治疗痛风多用治血药联合祛湿药的规律,即多用治血-祛湿药物组合。这与目前痛风临床情况一致:痛风中医证型中,以湿热蕴结证和湿瘀痹阻证常见[21],辩证用药需用行血、祛湿之品,如代表方药三妙丸合当归拈痛汤,当为治血-祛湿药物的组合。

综上,朱丹溪对痛风的治疗着眼于“热血得寒,汙浊凝涩”的病因病机,活血化瘀的同时,多用辛温苦燥之药物散燥寒湿。虽多用治血-祛湿药物组合,但丹溪用药并不偏执,善于变通,只有“一循活法”“无泥专方”,才能在临床上取得更好疗效。

2012年美国风湿病学会痛风诊疗指南将别嘌醇和非布索坦作为降尿酸的首选药[22],但别嘌醇需要重复大剂量给药,容易导致药物蓄积,产生超敏反应综合征等严重不良反应[23-25],非布索坦具有肝功能异常、头痛、心力衰竭等不良反应[26-29]。近年来的研究也发现,黄嘌呤氧化酶抑制剂(如非布索坦)与硫嘌呤免疫抑制剂(如硫唑嘌呤、巯基嘌呤)之间存在不良的药物相互作用[30]。基于以上局限性和不利影响,人们正在寻找新的痛风治疗药物。朱丹溪治疗痛风的思想对于当今痛风治疗不论是在理论上还是临床上都有一定的指导价值,值得深入挖掘和传承。本文利用数据挖掘方法,浅析其治疗痛风的用药规律,供各位同仁作为参考,以期能为痛风临床治疗及相关药物后续研究提供些许思路和借鉴。