辽河口湿地保护区黑嘴鸥繁殖栖息地调查

2021-04-12刘春晖

刘春晖,郭 祁,贾 刚

(国家林业和草原局调查规划设计院,北京 100714)

随着人类社会的发展,野生动物栖息地面临着减少、衰退、破碎化的威胁。一个物种是否需要保护取决于该物种可用的栖息地条件、个体行为和种群动态。有研究结果表明:影响黑嘴鸥巢址选择的因子主要有4类,依次为:植被盖度和群集度、人为活动干扰强度、底栖生物量及距水源距离,其贡献率分别是26.23%、20.55%、14.82%、14.02%[1]。鉴于目前辽河口湿地保护区人类活动造成的湿地面积减少,以及对该区域全球濒危物种黑嘴鸥繁殖活动的强烈影响,在恢复辽河口湿地保护区黑嘴鸥繁殖栖息地项目实施前,根据黑嘴鸥繁殖区植被、土壤和大型底栖动物的调查结果,对湿地恢复工作提出科学建议。

1 项目区域

1.1 区域概况

辽河口国家级自然保护区湿地由辽河、大凌河、小凌河等诸多河流冲积而成,生态类型以芦苇沼泽、河流水域和浅海滩涂、海域为主,是以保护丹顶鹤、黑嘴鸥等珍稀水禽及滨海湿地生态系统为主的野生动物类型自然保护区。地表水主要有由此流入辽东湾的大凌河、饶阳河、双台子河、大辽河水和潮汐水及河口外区域浅海水;地下水为埋于湿地0.00~1.10 m的咸水。保护区内的土壤成土母质是由海水冲积物和河流冲积物组成,质地粘细,在地表水和地下水的作用下通过生物成土过程形成含有一定盐分的土壤,主要土类有滨海盐土、沼泽土、草甸土和水稻土。保护区内湿地分布有维管束植物126种,尤其是以芦苇为优势种的植被群落与周边的苇田构成了辽河三角洲8万hm2的芦苇沼泽,面积居亚洲第一位。湿地生长有茂密的翅碱蓬单一群落,构成了保护区湿地生态类型中独特又著名的“红海滩”景观。

1.2 黑嘴鸥分布概况

黑嘴鸥(学名:Chroicocephalussaundersi,英文名:Saunders′s Gull)为鸥科彩头鸥属鸟类,是鸥类中很少愿意在陆地活动的种类,被世界自然保护联盟(IUCN,International Union for Conservation of Nature)列为全球易危(Vulnerable)物种(IUCN2019);中国鸟类红皮书中将其定为易危物种,因缺乏资料和信息,未被列入中国国家重点保护野生动物名录[2]。

辽河口湿地位于黄渤海生态区北端,是世界上8种主要水鸟迁徙通道东线,每年有近150个物种和数百万只水鸟在此停留或繁殖。这一地区不仅是丹顶鹤从北向南迁徙的重要中转站,也是世界上最大的黑嘴鸥繁殖栖息地,拥有超过10000个繁殖种群。也是全球最大的黑嘴鸥繁殖栖息地,在此繁殖的黑嘴鸥数量超过黑嘴鸥总数的75%[3]。决定黑嘴鸥生存的主要因素是其繁殖地的大小和繁殖地质量的优劣。保护区主要有2个黑嘴鸥繁殖地:一是黑嘴鸥栖息地维护Ⅰ区,总面积246.7 hm2;另一个是黑嘴鸥栖息地维护Ⅱ区,由海堤围栏围起来,总面积360 hm2。世界上近80%的黑嘴鸥每年都在这2个地区繁殖。

黑嘴鸥筑巢选择以翅碱蓬、灰绿碱蓬以及死亡碱蓬为优势、盖度级1.26左右(植被盖度≤40%)、植被平均高度20 cm左右的适宜环境。黑嘴鸥的小型筑巢环境大致为:相对湿度一般为60%~80%,酸碱度为7.8~8.2的碱性土壤,土壤含盐量在30‰~31‰之间,不会在非常粗糙的土壤上筑巢[4]。每年3月底,黑嘴鸥逐渐从越冬场转移到繁殖地,主要栖息在芦苇场、潮汐沟等滩涂地区,寻找鱼、虾等食物,通常是几只甚至几十只聚集。到4月底和5月初,集中在盐地碱蓬、芦苇和大米草的沿海地区筑巢和繁殖。繁殖期于7月结束,11月初向南移至越冬场。

2 2019年黑嘴鸥繁殖栖息地调查方法

2.1 黑嘴鸥繁殖生境植物与底栖动物调查

2.1.1 样点设置 黑嘴鸥繁殖地3个区域(黑嘴鸥生境恢复区、黑嘴鸥生境维护Ⅰ区、黑嘴鸥生境维护Ⅱ区),其中,黑嘴鸥生境恢复区为苇田;黑嘴鸥生境维护Ⅰ区面积246.7 hm2,为一个完整池;黑嘴鸥生境维护Ⅱ区面积360 hm2,分为3个池。在Ⅰ区、Ⅱ区4个池子共布设50个样点(样点间隔250 m),采集大型动物样品,随机抽取30个样点采集植物与土壤样品。

2.1.2 植物调查方法与结果 在随机抽取的30个样点进行植被调查,每个样点设置1 m×1 m的小样方,记录每个小样方的物种名称、个体数、高度与盖度等。

2.1.3 土壤调查 在随机抽取的30个样点中每个样点设置1 m×1 m的样方,在每个样方的中央与四角用土壤水分仪测定土壤含水量,并采集0~10 cm的原状土及混合土样。原状土测定土壤物理性状,使用比重计法测定土壤机械组成,使用电位法测定土壤pH值,使用环力法测定土壤容重,使用酒精燃烧法测定土壤含水率。混合土样风干,去除杂物,研磨过筛。采用水合热重铬酸钾氧化—比色法测定土壤有机质含量,用硒粉—硫酸铜—硫酸消化法测定土壤全氮含量,用酸溶—钼锑抗比色法测定土壤全磷含量,用1 mol·L-1乙酸铵浸提—火焰光度法测定土壤速效钾含量,用重量法测定土壤易溶盐含量,用电导率仪测定含盐量(土∶水=1∶5)。在试验过程中,对样品进行平行三样测定,相对标准偏差都小于4%。

2.1.4 大型底栖动物调查 样本之间相距250 m,将50个样本均匀分布在黑嘴鸥的繁殖区域中,在每个采样点,使用直径为16 cm的采样器收集深度为10 cm的沉积物。用孔径为0.5 mm的筛子在水中洗去泥沙,保留筛网中的大型底栖动物。蠕虫类分拣在离心管中用少量海水储存,再用酒精固定。采集的样品用体式解剖镜鉴定到物种水平,记录每个物种的个体数量,测量其长度。蠕虫类直接测量体长,双壳类和腹足类测量最长边的长度。

2.2 研究区黑嘴鸥繁殖情况调查

首先通过卫星照片、地图和可能成为黑嘴鸥栖息繁殖地的生境,确定调查的点和范围。在确定的调查区域内,按固定路线,使用高倍望远镜,尽可能观察到最大范围,采用精确统计法和估算法计数。对难以步入的河口滩涂,乘船沿河岸、海岸调查。在调查中,对发现的黑嘴鸥巢区进行常规的巢、卵的各项测量。

3 结果与分析

3.1 黑嘴鸥繁殖生境植物群落

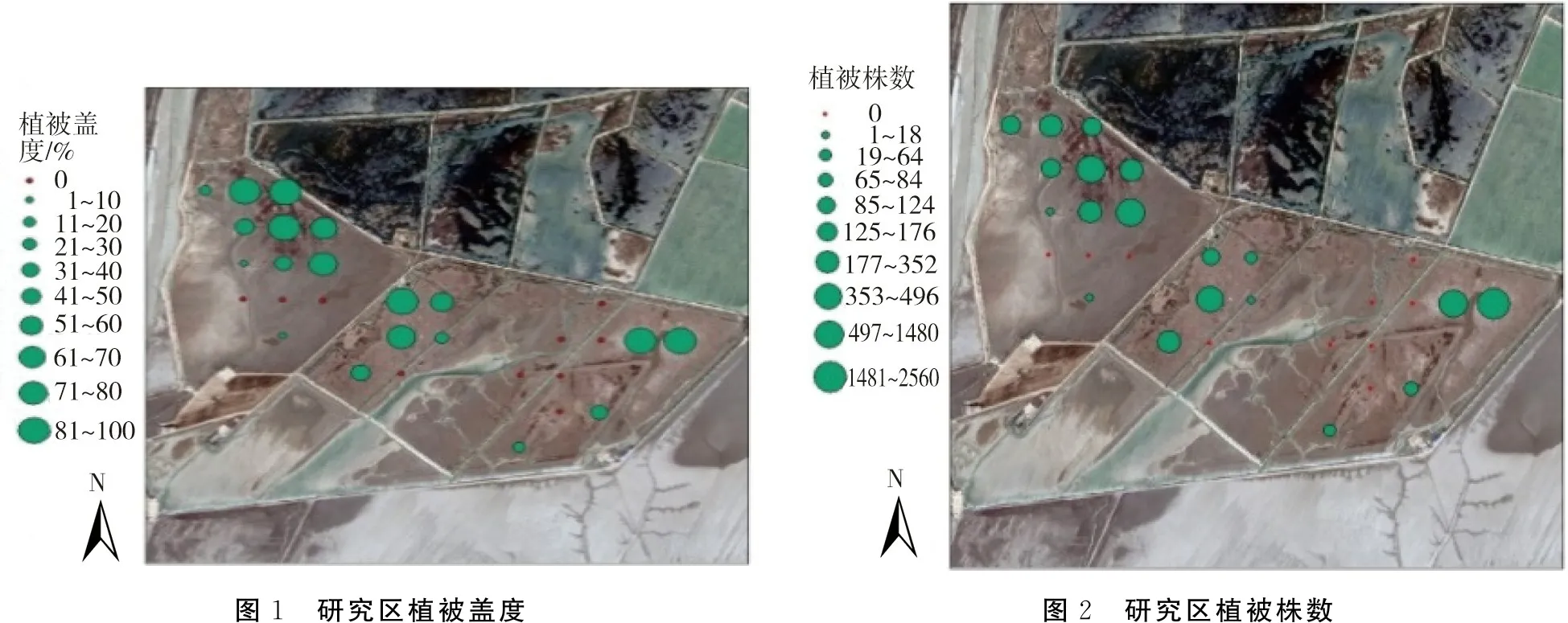

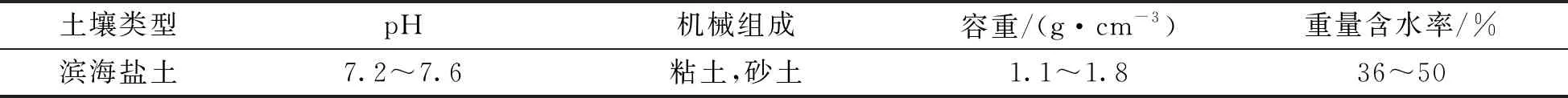

通过样点调查发现辽河口湿地的植物群落分布从裸滩至翅碱蓬再至芦苇依次演替分布。在黑嘴鸥栖息地生境维护Ⅰ区、Ⅱ区2个区域,植被类型为单一的翅碱蓬群落。由图1~图3可知,在随机抽取的30个采样点中有10个采样点无植被分布;在有植被覆盖的地方,翅碱蓬的高度范围在4.3~42.6 cm之间,覆盖度在20%~100%之间。湿地生境恢复区由于环沟过深无法进入,但通过观测,其内部主要分布为单一芦苇群落。

图3 研究区植被平均高

辽河口潮汐频繁,滨海区域土地长期浸泡海水,致使土地盐碱化,土壤盐分含量高,导致植被种类相对单一,多样性较低,翅碱蓬因其独特的耐盐性和适应性在辽河口滨海湿地境内广泛分布,是该区域内的优势植被群落[5]。基于对比试验的方法,发现土壤含盐量对翅碱蓬发芽以及翅碱蓬植株性状的影响,表现为幼苗期耐盐性较差,耐盐性随植株的增长而加强,土壤中盐含量的加强也会抑制翅碱蓬的生长[6]。翅碱蓬作为先锋植物属于更适宜在土壤水分含量高的区域生长,亦能够忍受长时间的海水浸泡,却不能在水分较少的区域正常生长。对于翅碱蓬而言,土壤含盐量和含水量在其生长过程中起着主要作用,其次才是作为营养成分的土壤氮、磷含量[7]。

通过解译2019年7月21日Sentinel-2遥感影像获得研究区不同类型湿地分布与面积,其中芦苇0.2925 km2,面积占本区域5.55%;翅碱蓬0.9411 km2,占17.85%;水体1.1470 km2,占21.76%;光滩2.8909 km2,占54.84%。黑嘴鸥栖息地生境维护Ⅰ区翅碱蓬面积约0.2927 km2,Ⅱ区翅碱蓬面积0.6484 km2。生境维护Ⅱ区翅碱蓬平均株数、株高、平均盖度均低于Ⅰ区(表1)。

表1 黑嘴鸥栖息地生境维护Ⅰ区、Ⅱ区翅碱蓬指标

3.2 黑嘴鸥繁殖生境土壤理化性状

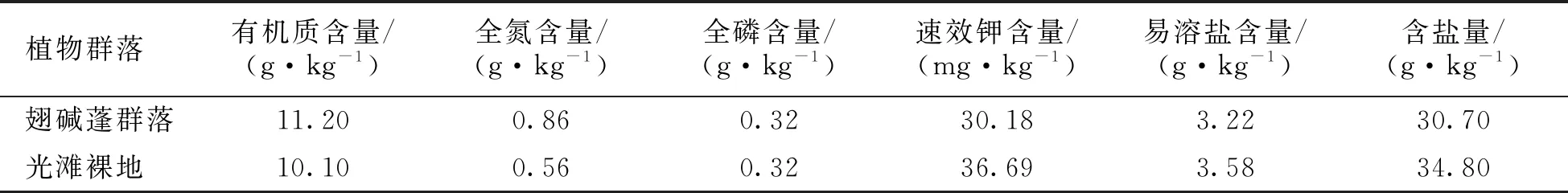

辽河口湿地处于河流生态系统和海洋生态系统的交错带,具有咸淡水交汇、陆海邻接的特点,是海陆相互作用的重要场所[8]。由于河口湿地具有特殊的地理位置,河口湿地土壤的元素组成与其它湿地也明显不同,其土壤基本上以盐土为主[9],地表沉积物仍为比较紧实的淤泥质黏土,且沉积层较厚,约20 cm,向下过渡到含粉砂的淤泥质黏土,沉积层理十分明显,沉积物各层之间的质地差异十分明显(表2)。

表2 辽河口土壤性质

由表3可知,与翅碱蓬群落相比,裸地因凋落物归还量的减少,其土壤有机质含量下降,土壤全氮含量减少,土壤全磷含量基本无变化,土壤速效钾含量升高,土壤易溶盐含量与含盐量增加。

由于翅碱蓬群落比光滩裸地能够提供的外源碳更加丰富,促进了微生物在土壤养分转化中的作用,所以光滩裸地土壤有机质含量下降;光滩裸地土壤全氮含量减少是由于土壤中的氮元素主要来自于动植物残体积累、土壤生物固氮和随大气降水进入土壤中的氮元素;土壤氮的变化主要是土壤中有机物的分解与合成,而氮含量的变化主要受植被的影响[10]。全磷含量基本无变化是由于辽河口湿地土壤中的磷元素主要来源于辽河冲淤的泥沙沉积形成的成土母质和动植物归还于土壤的残体[11]。另外,这也与磷通常以正磷酸盐的形式存在于土壤中,相当一大部分以有机质结合态存在有关[12]。速效钾含量逐渐升高是由于裸地因几乎无植物吸收,所以其土壤中速效钾含量最高;其次速效钾含量与易溶盐含量呈极显著正相关,所以随着演替的进行,盐分含量的增高也导致速效钾含量增加。易溶盐含量与含盐量显著增加是由于植物群落在退化演替过程中,水分的减少以及蒸发作用使得其聚盐过程远远强于脱盐过程,导致盐度不断升高。另一方面,也验证了河口湿地土壤中水盐梯度是决定植物群落分布的主要原因。

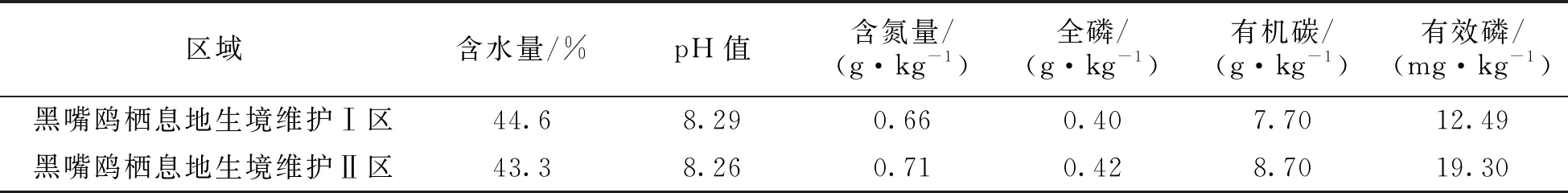

黑嘴鸥栖息地生境维护Ⅱ区土壤pH值和含水量低于Ⅰ区,但是碳、氮、磷等营养元素含量均高于Ⅰ区(表4)。说明随着水分的流失,Ⅱ区植被类型的养分归还量大于Ⅰ区。

表3 辽河口湿地各采样地的土壤营养元素和易溶盐含量

表4 黑嘴鸥栖息地生境维护Ⅰ区、Ⅱ区土壤指标

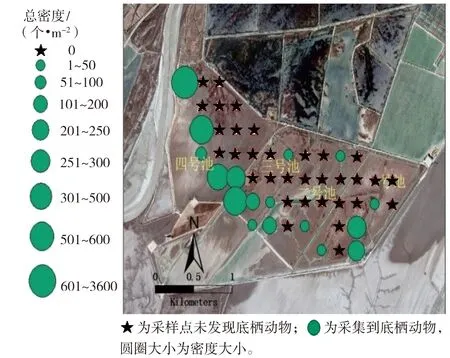

图4 大型底栖动物密度分布

3.3 黑嘴鸥繁殖生境大型底栖动物

底栖动物是指在整个或大部分生命史中都生活在水体底部的水生动物。根据其大小分为大型底栖动物和小型底栖动物。其中,大型底栖动物通常包括水生环节动物、水生软体动物、甲壳类、水生昆虫。底栖动物作为湿地生态系统中能量传递的重要组成部分,以生态系统中的藻类,腐殖质和其它能源为食,同时也是鱼类和鸟类等大型生物的食物,从而实现了生态系统中的能量传递。

在收集样本的4个池中,大型底栖动物在样本之间差异很大,二号池的密度最低,四号池的密度最高(图4)。其中34个样点的密度为0,这些样点主要分布在植被覆盖区域;大型底栖动物的最大样本为3600个·m-2,密度较高的样点分布在水线附近。共计采集到6个物种的大型底栖动物,其中三段二叉摇蚊幼虫的平均密度最大,个体数达到了124个·m-2,占大型底栖动物总密度的89%,为本区域内的优势物种。其它5个物种的密度较小,个体数都小于6个·m-2。各物种的平均长度也较为接近,最长的为罗司水虱,最短的为锯齿小菜籽螺(表5)。

3.4 研究区黑嘴鸥繁殖情况

黑嘴鸥繁殖区集中在本研究区,分布有繁殖黑嘴鸥9746只,占繁殖种群的98.48%。黑嘴鸥栖息地生境维护Ⅰ区四号池塘,有繁殖巢469个,种群数量938只,占总数量的9.6%。黑嘴鸥栖息地生境维护Ⅱ区有8808只繁殖黑嘴鸥,占90.4%,其中一号池塘繁殖种群数量最大,是最集中的繁殖区,达到7850只;二号池塘繁殖巢254个,繁殖种群508只;三号池塘繁殖巢225个,繁殖种群450只。此外,该区域还是鸥嘴噪鸥(Gelochelidonnilotica)、白额燕鸥(Sternaalbifrons)、黑翅长脚鹬(Himantopushimantopus)等水鸟的重要繁殖地。

4 结论

围绕研究目标和实际需求,根据数据收集、现场勘查、遥感解译以及研究区域植物、基质、底栖动物的样品收集和分析,得出如下结果:①湿地生境恢复区的植被为芦苇群落,生境维护Ⅰ区、Ⅱ区为单一的翅碱蓬群落植被。翅碱蓬的高度在4.3~42.6 cm之间,覆盖率在20%~100%之间。由于目前的潮汐沟又窄又浅,水系统没有很好地连接,因此很难为翅碱蓬的生长提供足够的水条件,并且分布范围缩小。②底部沉积物为滨海盐渍土,表层沉积物仍为较稠密的粉质黏土,沉积物层较厚,约20 cm,向下过渡至含粉砂质粉质黏土,沉积层理十分明显。沉积物盐度大,质地坚硬。沉积物的盐度和水分含量在翅碱蓬的生长过程中起主要作用,其次是作为养分的土壤中氮和磷含量。③黑嘴鸥栖息地维护区只有大型底栖动物6种,占绝对优势种是二叉摇蚊的三段幼虫。大型底栖动物分布不均,直接影响食物丰富度与黑嘴鸥繁殖栖息地的功能适宜性。

表5 大型底栖动物物种多样性及密度

5 关于黑嘴鸥繁殖场所生境恢复的建议

翅碱蓬的退化是对辽河口自然保护区黑嘴鸥繁殖种群的主要威胁。建议在南小河营巢地有效调整植被覆盖范围,并控制小型哺乳动物(如黄鼬)的捕食。严格禁止开发天然翅碱蓬群落,同时管理人工虾池中黑嘴鸥的合适栖息地。现有的黑嘴鸥繁殖场,适当地人工引入潮汐水,延缓翅碱蓬群落的退化和演替过程;或通过机械方法,抑制芦苇的扩张速度,从而维持翅碱蓬群落的面积和覆盖范围,为黑嘴鸥繁殖栖息地提供条件。大量研究表明,水盐不平衡是翅碱蓬植被退化的主要原因之一。因此,解决湿地地区淡水资源的短缺是解决翅碱蓬植被退化的关键。

5.1 排除人为干扰及捕食者的控制

通过近年来的调查,保护区发现鸟卵(蛋)被捡拾,幼鸟和成年鸟被捕食的现象颇多,通过红外相机发现,家犬是黑嘴鸥卵、成年鸟和幼鸟的最主要捕食者。建议实施严格的人员控制,对于捕食者活动频繁的地方,特别是在连接未使用的虾塘筑巢区的水坝上安装捕捉设备;对于被遗弃的家养犬,有必要时将其诱捕或捕杀。

5.2 恢复翅碱蓬种植

大面积土壤的过度暴露和逐渐沙化使土壤结构形成不同大小的矿物颗粒(砂粒、土粒、胶粒),导致土壤含水量的变化。一方面,栖息地生境维持区土壤盐碱度逐年提高,南小河黑嘴鸥生境中的翅碱蓬明显比外海翅碱蓬更早枯萎,而且植株较矮。另一方面,北侧芦苇场恢复区的土壤受到淡水灌溉的影响,芦苇大面积扩散分布,完全侵蚀了翅碱蓬的生长空间。建议在进行边沟清淤和引入近海潮水动力的同时,重点进行黑嘴鸥栖息地I区的维护,并每年进行人工疏草和恢复翅碱蓬群落种植。在北侧黑嘴鸥栖息地恢复区进行潮沟疏通,使每年7—8月海水潮位较高时海水可以到达该区域,并切断上游淡水灌溉水系,进行芦苇机械清除后,人工播种翅碱蓬,逐渐恢复翅碱蓬群落。

5.3 调节水位,清除潮汐

尽管保护区现在对南小河的水位进行人工控制,并根据经验进行水位调整,但近海海平面的增加,该地区的淤积和海水的蒸发增加了栖息地的盐度和海拔高度,造成潮汐沟消失。建议栖息地生境维护采取人工湿地恢复工程,通过维修闸门等管理手段加大调水能力,争取达到能吸引黑嘴鸥回迁的目地和恢复承载黑嘴鸥在该岛繁殖的功能。建议在人工海滩和潮沟清理后引入自然潮汐水动力,以改变栖息地的土壤和水环境,为底栖、鱼类和黑嘴鸥提供仿自然栖息地。

5.4 恢复大型底栖生物群落

通过底栖动物调查,三段二叉摇蚊幼虫为本区域内的优势物种。作为大多数水鸟的主要食物,丰富的软体动物和多毛纲对于鸟类的能量供应和繁殖极为重要。尽管调查区域是黑嘴鸥的繁殖区而不是觅食区,但如果可以在不远的大凌河口浅滩上恢复大型底栖动物群落,减少黑嘴鸥的能源消耗,无需长途飞行即可获得食物资源,将更多的能量投入到繁殖中,以提高繁殖成功率。因此,建议在该地区繁殖大型底栖动物群落,包括软体动物、多毛纲等,优先选择当地物种,重建大型底栖动物群落结构,播撒沙蚕和贝类,并改善生态系统的服务功能,不仅可以为黑嘴鸥提供食物,还可以促进当地生态系统的能量传递。