广东南澳乌屿岛繁殖期褐翅燕鸥家域研究

2021-04-12游永明柯素强袁秋强刘金成林宜舟段智钊杨锡涛

游永明,柯素强,袁秋强,刘金成,林宜舟,段智钊,杨锡涛,4

(1.广东南澳候鸟省级自然保护区管理处,广东 南澳 515900; 2.广东省科学院动物研究所、广东省动物保护与资源利用重点实验室、广东省野生动物保护与利用公共实验室,广东 广州 510260;3.广州翼林生态监测有限公司,广东 广州 510300; 4.东北林业大学野生动物与自然保护地学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

褐翅燕鸥(Sternaanaethetus)隶属于鸥形目(Charadriiformes)鸥科(Laridae),一年中大部分时间生活在海上,仅在恶劣天气或繁殖季节才靠近海岸[1],在我国的东南沿海岛屿繁殖[2]。近年来,全球沿海岛屿遭受了诸如收集鸟蛋和幼鸟作为食物,游客的干扰等人类活动和气候变化的影响,使得适合燕鸥繁殖的岛屿数量急剧减少[3-6],对燕鸥种群的有效保护提出了新的要求。保护全球候鸟最紧迫的任务是明确鸟类在繁殖地的生态需求[7],特别是对繁殖地候鸟家域的研究,可以帮助制定科学的、有针对性的候鸟保护管理计划。

家域是动物个体或群体寻找食物、进行交配和哺育幼仔所利用和经过的区域[8],家域的大小与变化是评价动物的生境质量、估测栖息地的负载量、确定保护有生存力的最小种群所需的栖息地面积的重要参数,对动物的生存和繁衍具有重要意义[9]。传统研究鸟类家域方法如环志法,虽有简便易行的特点,但其结果依赖于长周期的监测且回收效果差,无法在短期内取得明显结果,需长期延续研究[9]。卫星跟踪技术较传统方法具有跟踪范围尺度广,时间跨度长,可以准确地得到被跟踪对象的活动坐标等优势[10],被广泛应用于繁殖地鸟类家域的研究中[11-12],这些信息有助于鸟类物种及其栖息地的保护和管理。

为进一步加强广东南澳候鸟省级自然保护区(乌屿岛)的褐翅燕鸥保护,本研究于2018年5—6月、2019年5—8月,利用卫星追踪技术对乌屿岛繁殖期褐翅燕鸥家域进行研究,准确记录它们的活动位置点、活动速度等信息,进一步分析它们的家域分布格局,探讨影响其家域分布格局的因素,以期为自然保护区制定科学的、有针对性的褐翅燕鸥保护管理计划提供参考。

1 研究地概况和方法

1.1 研究地概况

广东南澳候鸟省级自然保护区位于广东省南澳县,于1990年1月经广东省人民政府批准建立,是广东省唯一的候鸟自然保护区,由勒门列岛(乌屿、平屿、白涵和赤屿)、南澎列岛(芹澎岛、即南北礁,顶澎岛包括顶澎岛、屿仔、旗仔尾、二屿4个岛屿,南澎岛、中澎岛)及凤屿、案屿等岛屿组成,总面积256.50 hm2。其中乌屿岛 (23.354608°N、117.134728°E)面积4.20 hm2,该地区属热带季风气候,年均气温21.5 ℃。岛上植被茂盛,最高海拔36.8 m,地势陡峭,有岩石悬崖、峡谷和暗礁,没有潮间带滩涂。植被主要为草本和灌木,高度0.2~1 m不等[1]。每年有超过5000对褐翅燕鸥在这里繁殖(广东省南澳候鸟省级自然保护区管理处),是我国南部沿海地区最大的褐翅燕鸥繁殖地,是研究褐翅燕鸥繁殖生态的最佳研究地(图1)。

图1 研究地位置示意图

1.2 方法

1.2.1 卫星追踪法 本研究在2018年5—6月,2019年5—8月进行。2018年5月、2019年5月在乌屿岛架设1张鸟网(宽2 m,长5 m),共捕捉到褐翅燕鸥8只。其中,2018年捕捉到4只,2019年捕捉到4只。2018年5月安装的4只卫星追踪器于2018年6月失联,故不纳入研究范围。2019年网捕褐翅燕鸥的体重和安装的卫星跟踪器编号信息见表1。每只燕鸥安装1个4 g的卫星跟踪器(型号YH-GTG0304,杭州粤海科技有限公司),卫星追踪器约为褐翅燕鸥体重的3%,符合动物遥测技术中跟踪器质量不超过体重的3%~5%的经验值[13]。安装过程中使用头罩罩住褐翅燕鸥头部,以防止受伤。

表1 褐翅燕鸥及卫星追踪信息

1.2.2 直接观察法 分别于2018年5月、6月,2019年6月、7月、8月,乘船在南澳岛、保护区的勒门列岛、南彭列岛周边海域使用Canon8×30倍双筒望远镜观察褐翅燕鸥与其它水鸟的行为等。

1.3 卫星追踪数据的收集与筛选

卫星追踪器的数据采集频率一般为1次·h-1,当电池电量低的时候可调整采集频率,每天在固定时间传回数据。数据采集内容包括设备编号、采集时间、经纬度、速度、高度、温度、电压等。

一方面,2019年5月因台风影响,于2019年5月29日才登上乌屿岛安装卫星追踪器。故数据采集开始时间为2019年5月30日;另一方面,采用迁移日期变化分析法来确定迁徙状态改变的日期阈值[14],认为某一时刻经纬度及活动距离发生显著变化,且不再返回繁殖地时是迁徙状态变化的临界点。通过卫星返回数据,褐翅燕鸥迁徙状态发生的临界日期为8月30日左右。为科学研究繁殖期褐翅燕鸥家域,选择5月30日—8月25日的数据。每个个体收集的GPS点位数据不少于300个,满足数据的分析要求[15]。

1.4 数据处理

1.4.1 个体家域分布格局 登录杭州粤海科技有限公司查询系统(http://www.zjyhkj.com/),下载4只褐翅燕鸥的GPS经纬度、飞行速度等数据。将GPS点位录入奥维地图软件,利用软件的绘图工具,参考家域范围绘制方法[9],即得到个体家域的二维分布格局,利用奥维软件的面积测绘功能,获得家域面积。

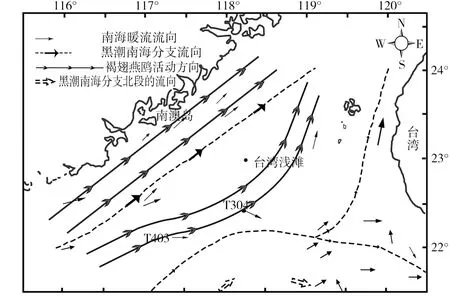

1.4.3 洋流对家域的影响 根据4只褐翅燕鸥的活动轨迹,分别绘制其活动轨迹图,参考夏季台湾海峡表层的海流图[16],将二者相叠加,分析洋流对褐翅燕鸥家域的影响。

2 结果与分析

2.1 家域面积及范围

2019年5月30日—8月25日,4只褐翅燕鸥的卫星点位数量均超过320个点(表2),每个个体收集的GPS点位数据均大于300个,满足数据的分析要求。

4只褐翅燕鸥家域平均面积为(17346.29±31738.74) km2(表2),各家域范围分别为:A447个体家域面积约399.94 km2,分布范围主要集中在南澳岛北部、东部和南部区域,西部区域鲜有活动;AL12个体家域面积约3303.50 km2,分布范围主要集中在南澳岛周边区域,但最远西南到汕尾市冬瓜屿、东北达福建省漳州市的莱屿列岛;AL14个体家域面积约3303.50 km2,分布范围主要在南澳岛周边区域,但最远西南到珠江口岛屿、北达福建省漳州市的外屿、东到台湾台中至台南海岸带;AL15个体家域面积约3303.50 km2,分布范围主要集中在南澳岛东北、西南和南部区域,西部鲜有活动(图2)。

表2 褐翅燕鸥家域及卫星点位数量概况

2.2 个体家域重叠

4只褐翅燕鸥家域形状均不规则,并存在重叠(图2)。其中,A447个体与AL14个体重叠面积最小,为320.00 km2,重叠率为0.39%;AL12个体与AL14个体重叠面积最大,为3041.65 km2,重叠率为4.31%(表3)。

表3 个体家域间重叠率

图2 研究褐翅燕鸥个体家域重叠示意图

2.3 家域行为日活动节律

褐翅燕鸥活动时间分为上午段和下午段,上午主要集中在5∶00—10∶00,下午主要集中在15∶00—19∶00(图3)。

图3 褐翅燕鸥家域行为日活动节律图

2.4 洋流对家域的影响

参考夏季台湾海峡表层的海流图[16],将其与褐翅燕鸥活动方向相叠加(图4)可知,繁殖期褐翅燕鸥家域方位为西南、东北走向,而夏季台湾海峡西侧的表层洋流方向为西南—东北,二者的方向具有一致性。

图4 褐翅燕鸥活动方向与夏季洋流关系示意图

3 结论与讨论

褐翅燕鸥在我国的东南沿海岛屿繁殖,繁殖期时间为6—8月,9月初开始向南迁徙[1-2],鉴于此,本研究利用卫星追踪技术,研究乌屿岛褐翅燕鸥繁殖期间的家域范围,并探讨影响家域分布的主要因素。虽然仅获得了4个样本90 d的数据,但数据采集范围跨越了整个繁殖期,同时每个个体收集的GPS点位数据大于300个(表2),满足数据的分析要求[15]。本研究结果显示,褐翅燕鸥家域形状、面积等各不相同(图2、表2)。家域的大小和变化主要取决于栖息地结构、限制性资源的空间分布、种群密度、社群结构、动物食性及生理状况等因素[17]。其中,食物因素和觅食策略是影响褐翅燕鸥家域的主要因素。

褐翅燕鸥大多在乌屿岛浓密灌木丛下的岩石堆的缝隙中、覆盖着假茉莉(Clerodendruminerme)和草海桐(Scaevolataccada)的区域筑巢[1],乌屿岛植物种类单一、分布均匀,它们均利用相同质量的栖息地;乌屿岛没有限制其种群发展的资源分布;此外,乌屿岛面积4.20 hm2,每年有约5000对褐翅燕鸥在此繁殖,社群结构相对稳定,每只褐翅燕鸥面临种群密度的压力是均等的,且本次研究个体均为成年个体,生理状况基本相同。因此,认为栖息地结构、限制性资源的空间分布、种群密度、社群结构、生理状况等因素不是影响褐翅燕鸥家域的因素,而食物因素和觅食策略可能是影响褐翅燕鸥家域的主要因素。

食物是决定家域大小的重要因素。当食物短缺时,褐翅燕鸥通过扩大觅食范围来保证其能量的供应。乌屿岛周边礁石密布,水温适宜,是天然渔场。这虽然为褐翅燕鸥提供了丰富的食物资源,但依然面临着食物资源短缺的压力。一方面是周边渔民在乌屿岛附近捕捞鱼虾;另一方面是乌屿岛及附近其他岛屿如赤屿、平屿等栖息有种群数量万只以上的其它水鸟,如粉红燕鸥(S.dougallii)、大凤头燕鸥(S.bergiii)、普通燕鸥(S.hirundo)等,共同争夺食物资源。由此造成了乌屿岛食物资源短缺,影响了褐翅燕鸥家域的空间分布(图2、表2)。此外,研究个体的家域也有重叠现象,重叠区域主要位于南澳岛西北、北部、东北区域(图3),其重叠率在0.39%~41.47%(表3),这里靠近南澳岛,咸淡水交汇、水生生物资源丰富,食物资源集中分布,是褐翅燕鸥对其中分布资源利用的一种表现。

觅食策略也是决定家域大小的重要因素。本次观察到,在褐翅燕鸥家域重叠区(乌屿岛附近),当褐翅燕鸥个体近距离觅食时,个体之间没有激烈的驱赶行为;同样情况下,若有大凤头燕鸥在此区域觅食,则会遭到褐翅燕鸥群体的剧烈驱赶和追击,这些攻击型的褐翅燕鸥个体多选择在乌屿岛附近海域觅食;而那些温和型的褐翅燕鸥个体可能选择离开乌屿岛到附近海域觅食,甚至到台湾西海岸觅食(图2),这可能与温和型褐翅燕鸥为缓解种间竞争压力而倾向于远离乌屿岛觅食策略有关,它们在觅食的时候跟随表层洋流的方向活动(图4),以捕食表层洋流的鱼虾,同时借助西南—东北的风向飞行以节省更多能量。

褐翅燕鸥活动时间分为上午段和下午段,上午主要集中在5∶00—10∶00,下午主要集中在15∶00—19∶00(图3),这可能与环境温度对卵的影响有关。鸟类孵化温度宜在37 ℃左右,当温度高于40 ℃,将不利于鸟类胚胎发育。本次观察到,在温度相对较高的中午,褐翅燕鸥亲鸟多在巢内张开翅膀为卵遮挡阳光,以避免高温对卵的损伤。

褐翅燕鸥的家域涉及范围广泛,目前仅将褐翅燕鸥的繁殖地乌屿岛(陆地区域)等纳入自然保护地中,未将褐翅燕鸥家域集中分布区南澳岛西北、北部和东北部区域纳入自然保护地,考虑到褐翅燕鸥对繁殖地的生态需求,建议将家域集中分布区域纳入保护地中,以实现对褐翅燕鸥的全面保护。

*:本研究获得广东省野生动物调查监测与生态恢复工程技术研发中心支持,感谢中心同事参与到褐翅燕鸥卫星环志工作。