传统楹联的校园传播、传承与创新

2021-04-12王璇李熙璟蔡聪

文 ||王璇 李熙璟 蔡聪

一、项目背景

一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的。近年来,文化自信和归属感逐渐成为人们的精神刚需,但如何充分吸取优秀传统文化的养分并以此激发全民族文化创新创造的活力,却仍是需要不断深入思考的现实问题。

“楹联”原意为贴(挂)于建筑物柱子上的对联,但因其兼具文本与生活形态的审美意义而通常被界定为一种从骈文与格律诗等文学形式中衍生的传统文化存在形态。楹联以独特的对称形式运用着表现力极其丰富的汉语,表征足够鲜明,同时其还具有汇集中国文学渊源与承载华夏美学精神的丰富文化内涵,可以成为美育教化的重要工具。

因此,基于新时期文化建设的需要,以挖掘楹联这一传统文化事项的美育价值为立足点,对其在校园中的传播、传承与创新路径展开探索,不仅有益于促进大学生群体以汲取传统文化精华来提升文化修养、滋养文化自信,也是在实现“立德树人”教育根本任务、推动优秀传统文化创新性发展和创造性转化、以多元文化表达讲好“中国故事”等多个领域具有现实意义的共同实践。

二、实践内容

楹联的审美结构包含三个层次:首先是融合形状规格、书法图案、材料工艺的视觉之美,其次是运用汉语文法营造情境的文学之美,再者则是通过体察文本内涵的文史渊源、哲学思考与价值判断等而提升审美格局的文化之美。

基于此,结合教师主持的相关省、市级科研项目,以融入专业课程教学、参加创新创业项目及学科竞赛、进行社会实践及文化活动多种形式,在长沙学院环境设计专业的学生群体中展开“楹联的校园传播、传承与创新”美育实践,让同学们在了解楹联表征与内涵特质的基础上,对楹联与其他文化艺术形式之间的多元共生形态作能动性探索与创造性阐释并在文学创作、文创设计、视觉修辞等方面产出创新成果,旨在运用优秀传统文化讲好“中国故事”来引导学生发展德、才、情、趣等核心素养。

(一)融入专业课程教学

1.基于文化阐释的课程思政

2019年,长沙学院环境设计专业的建筑史课程教学研究《“文化理解与传承”语境下中外建筑史“课程思政”教学研究》立项为省级教学改革项目,其中的《中国建筑史》部分也成为学校“课程思政”示范课程建设项目;在2020年,《家具设计》与《景观设计》分别立项为省级与校级“课程思政”教学改革研究项目。以上课程的具体思政目标都主要是使学生感悟中华文明在世界历史中的重要地位,并体认传统文化重民本、讲仁爱、尚和合、求大同的时代价值,从而产生坚定的文化自信。

中国古代有“器以藏礼”的观点,即在器物的造型、色彩、材质及装饰纹样中融入道德与品格的意象。与建筑、家具、景观都存在关联性的楹联,不仅具有器物的视觉审美特性,在文本层面也能引导审美伦理的感悟。因此,在教学中可以适当引入楹联作品进行阐发,如《中国建筑史》课程中结合长沙天心阁的实例讲解古代防御之“瓮城”概念时,以对抗战将士们勇于战斗、勇于献身的崇高民族气节给予赞颂的天心阁崇烈门联“犯难而忘其死,所欲有甚于生”延伸出孟子“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也”的价值理念。

2.基于意象理解的专业体验

从环境设计的角度来看,为了产生更为复杂的综合审美体验,设计师不仅要通过空间形态的塑造与设计元素的组合来实现空间作品的视觉之美,还要以文化内涵的表达来升华其审美体验。而古典园林在营建时常会使用“楹联”这一话语手段来描述意象、关联知觉、激发思维,从而深化景观的审美内涵。因此,对于环境设计专业的学生而言,在古典园林行走体验这一专业考察的重要环节中,以讲解园林中的景观楹联来加深其对于园林独特审美内核的理解,是提升审美品位、设计思维乃至创造能力所必要的知识储备过程。

在专业考察中,学生参观过苏州拙政园、狮子林以及顺德的清晖园等古典园林,而每次参观时,指导老师在选择最具代表性的楹联作品例如拙政园“梧竹幽居”的“爽借清风明借月,动观流水静观山”等进行讲解之后,还会通过让学生完成相关作业来深刻体察古典园林的景观意象营造方式。

3.基于元素运用的设计实践

作为一种独特的基于中国古典文化的空间装饰元素,楹联能较为有效地表达文化内涵与强化空间意象。而在具有特殊文化意义的空间中,适当使用这种传统装饰元素来促成视觉形式与文化内涵的和谐统一,是易于实现的设计手段;而从教学过程来看,当设计课程的作业关联了具象文化的元素时,也更容易激活学生的设计灵感。

例如,学生们在进行民宿设计作业的前期调研时发现,当下许多民宿的设计实际就是借鉴已有案例来进行涂抹装饰,虽然形式美观,但民俗主题不突出、文化理念不明显,因而“同质化”现象严重。有感于此,设计小组以文艺界人士为假设目标人群,打造一个可供雅集游憩的“诗意栖居”,并将装饰与陈设部分适当运用楹联元素的雅集空间作为是方案中一个能体现设计定位的亮点。

(二)参加大学生创新创业项目与学科竞赛

教师通过在专业教学案例之中融入具有文化内涵的楹联作品,潜移默化地提升学生的美学素养,而许多同学也因此对传统诗词楹联产生了兴趣。

新时代对中华优秀传统文化的活态传承并非一成不变的承袭,而是强调补充、拓展与完善内涵的创造性转化与创新性发展,因此,一些学生从设计专业的特点出发,通过参加创新创业与学科竞赛项目来探究具有原创性与时代性的楹联传承模式。

1.以“楹联”作为创新创业项目选题

此方面的活动始于2018年校级大学生研究性学习和创新性实验计划重点项目“旧城区改造中社区公共空间人文景观环境的优化设计研究”的立项,学生团队与星沙龙潭社区对接,为其提供社区人文景观环境的优化方案。项目成果获得了长沙学院第十三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖,基于此生成的“‘文化地标’景观创意工作室”创业计划,也获得校级“互联网+”创新创业大赛三等奖。之后,学生团队又以明确的楹联题材立项了校级创业训练计划项目“楹联艺术在社区景观环境中的展示研究”(2019)与“楹联美学在旅游文创产品上的应用研究”(2020)。前一项目的成果有发表于艺术类核心期刊《艺海》的论文《楹联景观在历史文化街区中的意象融合》与获湖南省青年文化艺术节金奖的设计作品《河清海晏》,以“优秀”等级成功结项。后一项目尚处于进行状态,目前,学生已根据楹联教材《联精灵》作者的要求,创作了同名的IP形象。

2.以融入“楹联”元素的各类作品参与学科竞赛

在设计类的学科竞赛方面,获奖作品有运用“春联”素材的印染作品《河清海晏》与含有楹联景观概念的学生毕业设计作品《“诗意栖居”民宿景观设计》。

而艺术生虽然在文学创作方面短板较为明显,但学生对诗词楹联创作的尝试却仍然在相关比赛中小有斩获,例如王涛的作品分别获得湖南省青年文化艺术节铜奖、湖南省“我的祖国我的梦”诗词楹联大赛与“聂绀弩杯”大学生中华诗词邀请赛优秀奖,魏琦的作品获得广东西樵山征联活动优秀奖等。

(三)进行社会实践与文化活动

同学们通过教师引导,感受到楹联之美,于是,也自发地开展了一些楹联文化活动,从传播交流等方面推动其活态传承。

2019年夏天,由7位环境设计专业学生组成的“楹联文化的传播发展调研”社会实践团队,对长沙、重庆及成都三地名胜景点、文化步道、特色街区中的楹联融入及传播情况进行考察。由“对联中国”公众号最先推送的调研杂记“磁器口古镇的楹联遗憾与随想”被多次转载,而湖南教育新闻网也以“一行人、两行字、一颗种子”为标题报道了社会实践团队在长沙市楹联家协会调研的情况,将此活动比喻为一颗中华传统文化复兴的种子。

此外,同学们还筹备了长沙学院艺术设计学院的“传承中国优秀传统文化”才艺竞演、校图书馆周漾澜老师在学校举办的“非常漾范”画展中送春联环节等文化活动,取得了较好的反响。

三、成效

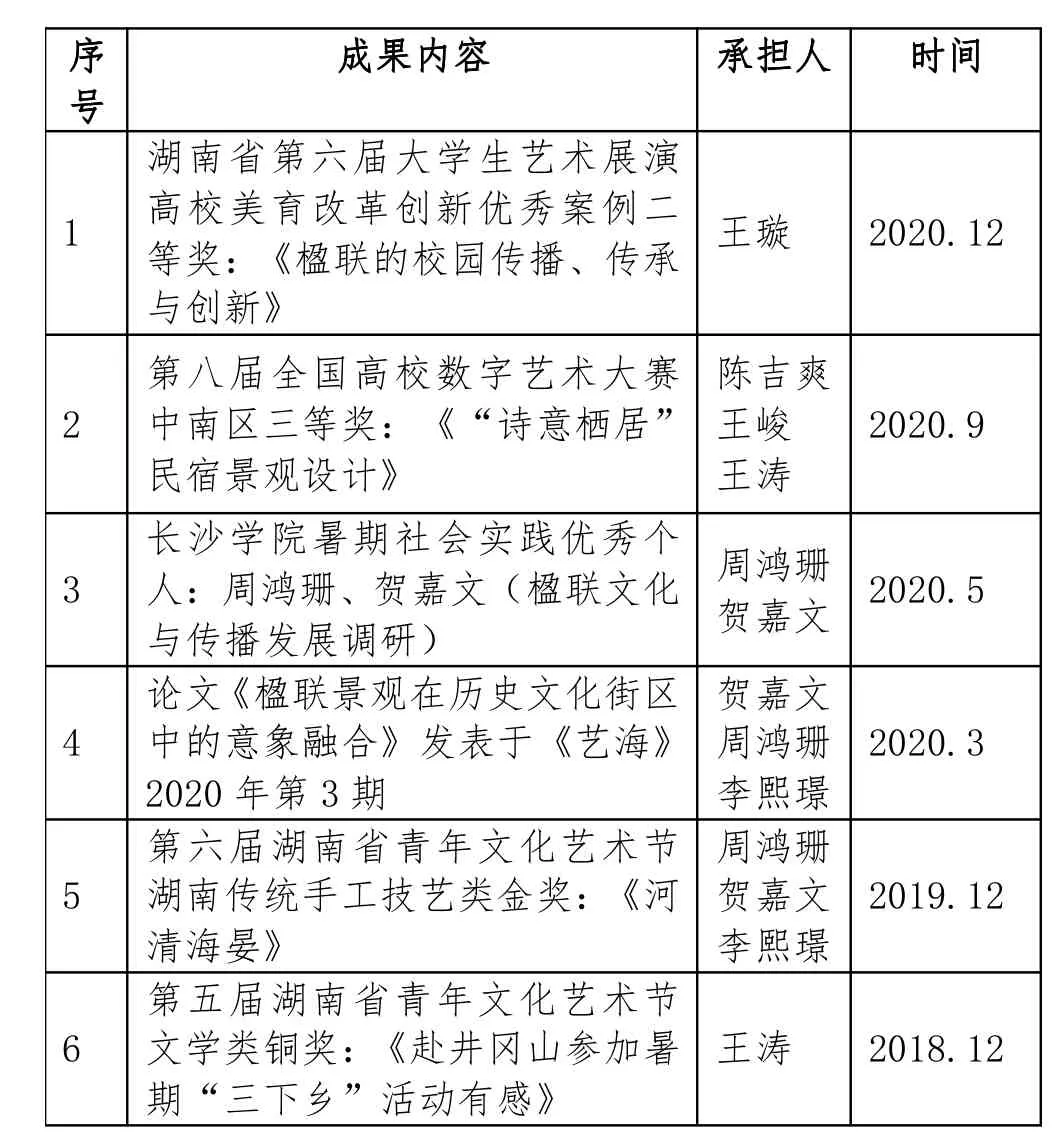

上述围绕“楹联的校园传播、传承与创新”之主题展开的多元美育实践探索取得了甚为可观的成绩,其中,较为重要的成果与成绩有:

序号成果内容 承担人 时间1湖南省第六届大学生艺术展演高校美育改革创新优秀案例二等奖:《楹联的校园传播、传承与创新》王璇 2 0 2 0.1 2 2第八届全国高校数字艺术大赛中南区三等奖:《“诗意栖居”民宿景观设计》陈吉爽王峻王涛2 0 2 0.9 3长沙学院暑期社会实践优秀个人:周鸿珊、贺嘉文(楹联文化与传播发展调研)周鸿珊贺嘉文 2 0 2 0.5 4论文《楹联景观在历史文化街区中的意象融合》发表于《艺海》2 0 2 0年第3期贺嘉文周鸿珊李熙璟2 0 2 0.3 5第六届湖南省青年文化艺术节湖南传统手工技艺类金奖:《河清海晏》周鸿珊贺嘉文李熙璟2 0 1 9.1 2 6第五届湖南省青年文化艺术节文学类铜奖:《赴井冈山参加暑期“三下乡”活动有感》王涛 2 0 1 8.1 2

以上这些成绩的取得都是美育活动厚积薄发的结果,实际上,除了一些有着突出表现的同学之外,长沙学院环境设计专业还有更多的学生通过这样的美育方式汲取着传统文化精华,并从专业视角思考着传统文化的价值挖掘与楹联元素的重构运用。

目前来看,长沙学院环境设计专业的“楹联的校园传播、传承与创新”美育系列探索活动,通过引发年轻一代对楹联这一中华优秀传统文化事项的兴趣从而对其进行主动性承传与创新,在引导学生形成正确的价值观与社会责任意识、提升文化修养与审美品格、发展创新意识和实践能力、滋养文化自信等方面都发挥了明显的作用。由此可见,将“楹联的校园传播、传承与创新”作为挖掘中华传统文化的教育价值来“立德树人”的具体案例,可以为高校美育改革创新提供具有可行性的新思路。

四、探讨

(一)题材的选择考量

选择“楹联”作为具体的美育题材,首先是因为雅俗共赏的楹联本身就是优秀传统文化中一种具有标志性、符号性作用的特殊“诗教”形式,能体现中华民族的审美思维共性;其次,楹联兼具多方面的审美意义,可以为高校美育活动提供充实内容,例如,对于设计专业的学生而言,教师对文本内涵的阐释与自己对元素形态在设计中拓展运用都是实现楹联审美教育价值的途径;再者,指导老师近年来以中国古代建筑装饰艺术与文化研究为主要研究领域,能较为全面地掌握开展该美育活动所涉及的各类知识。

(二)院部的支撑优势

长沙学院艺术设计学院拥有“湖南乡土文化保护与创意利用研究基地”与“马栏山文创研究基地”两个湖南省高校社科重点研究基地,不仅在区域艺术文化传承与创意设计领域形成了鲜明的专业特色,也将科研协同教学作为人才培养特色,而现有的“留住乡愁--特色旅游小镇与新型城镇化建设”(湖南省第十四届哲学社会科学优秀成果一等奖)、“历史文化村镇数字化保护的理论、方法与技术集成”(湖南省科技进步奖二等奖)、“以提升学科竞赛能力培养为着力点的设计艺术类专业实践教学体系改革创新研究”(湖南省第十一届高等教育省级教学成果奖一等奖)等标志性科研与教学成果资源,是该美育实践的优势之所在。

(三)未来的发展思路

目前,参与“楹联的校园传播、传承与创新”美育活动的人群主要是长沙学院环境设计专业的学生,而这类美育方式是否在其他专业、其他院部甚至其他学校具有普适性,又能否将楹联传承与创新的外延拓展至更大范围,都有待于探索实践的进一步展开。基于此,与各平台合作以举办或参与楹联活动的方式推广研究成果,然后收集反馈信息来进一步总结、完善以探寻突破性的发展理路,是接下来需要着力推进的方向。