南海北部近海柱状沉积物多环芳烃组成及来源分析

2021-04-11司徒嘉杰谭靖千王思波王遥平

高 苑,夏 嘉,司徒嘉杰,谭靖千,王思波,王遥平

(1.广东海洋大学化学与环境学院,广东 湛江 524088;2.南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江),广东 湛江 524013;3.广东海洋大学深圳研究院,广东 深圳 518108)

多环芳烃(PAHs)是一种持久性的有机污染物,由两个或两个以上苯环以直链状、角状或聚合状组成,广泛存在于大气、水体、土壤、沉积物、生物、沉积岩等各类环境介质中[1-4]。作为一种不完全燃烧的特征产物,多环芳烃有较强的化学惰性,能在地质体中较长时间保存。近年来越来越多学者利用PAHs进行火历史的重建,并进一步反映古气候的变化特征[5-8]。Hossian等[5]对孟加拉国东北部始新世以来的PAHs含量及组成进行研究,发现其对青藏高原隆升及南亚地区的气候都有很好的响应。Sampei等[7]对日本西南部宍道湖和中海湖的柱状沉积物中多环芳烃含量及组成进行研究,发现多环芳烃很好记录了小冰期之后火灾频率上升事件。

海洋环境中的PAHs主要来自大气干湿沉降和地表径流等外部输入,PAHs具有疏水性,因此大部分吸附在颗粒物上,最终沉降并埋藏于沉积物中[9]。国内外学者对海洋环境中近现代沉积物进行广泛的多环芳烃调查研究[9-13],Liu等[14]对中国大陆架柱状沉积物中PAHs组成及来源进行研究,发现其与19世纪以来中国社会经济发展存在很好的相关关系。关于南海地区利用PAHs时间序对近现代人类活动的研究较多,而利用海洋沉积物中PAHs对古气候及火历史的研究则较少。南海北部地区是东亚低纬度海洋性季风影响的海陆过渡带,其特殊的地理位置和沉积环境为研究海陆交互系统中的古气候演化提供了绝佳的实验场所,对于古气候的研究有非常重要的价值[15-16]。笔者对南海北部大陆架柱状沉积物进行有机碳分析,对沉积物中PAHs的组成特征和来源进行研究,以期利用多环芳烃相关参数对其物源区古气候古环境进行相关分析。

1 材料与方法

1.1 样品及性质

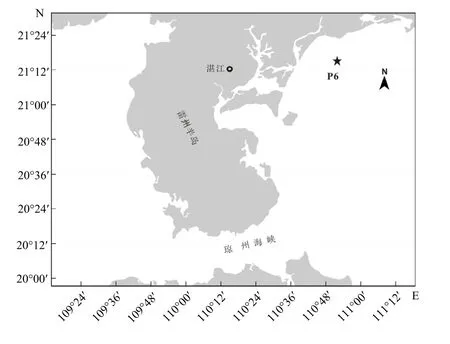

本研究样品来源于2018年5月广东海洋大学环雷州半岛海洋环境与生态综合科学考察公共航次,通过圆柱形柱状采样器获得。在P6站位(图1)取得柱状样品后立刻在船上进行2 cm间隔分样,保存于无菌袋中密封并于-20 ℃下冷冻保存,至有机地球化学分析。本研究对该沉积柱166~184 cm深度范围内样品进行有机碳及多环芳烃分析。

1.2 AMS 14C定年

选取本研究沉积柱不同深度2个样品,送往美国Beta实验室进行AMS14C年代分析,测年对象为沉积物中有机碳,测得年龄用IntCal13曲线校准[17]。根据测年结果的2σ误差范围内校正年龄的均值,利用树轮年龄进行校正,测得68~70 cm深度日历年龄为8 393 cal a B.P.,184~186 cm深度日历年龄为10 028 cal a B.P.。由此可以确定,岩心166~184 cm深度范围的年龄对应全新世早期。

图1 环雷州半岛地区及柱状沉积物站点位置Fig.1 Outline of the coastal region surrounding Leizhou Peninsula with sampling site of core sediments

1.3 样品预处理与PAHs分析

将冷冻干燥好的样品研磨过孔径为0.150 mm筛,称取10 g放入特氟龙离心管中,在样品中加入已知量的PAHs回收率指示物标样:萘-d8(Nap-d8)、苊-d10(Ace-d10)、菲-d10(Phe-d10)、䓛-d12(Chr-d12)和芘-d12(Phy-d12),并加入活化后铜片以去除单质硫,用正己烷:丙酮(体积比1∶1)溶液进行超声波萃取(15 min/次,共3次),离心后提取上清液。萃取液用旋转蒸发仪浓缩到1 mL,待测。

使用Thermo Fisher气相色谱-质谱联用仪(Trace 1300-ISQ7000)对EPA优控16种PAHs进行分析定量,采用电子轰击源(EI)全扫描和选择离子(SIM)双扫描模式进行扫描,扫描范围50~650 u。色谱柱使用DB-5(30 m×0.25 mm×0.25 μm,J&W)石英毛细管色谱柱,载气为高纯氦气,柱流量为1 mL/min。升温程序为:初始温度80 ℃,保留2 min,以3 ℃/min升温到290 ℃保留15 min。离子源和传输线温度分别为300 ℃和280 ℃。

1.4 质量保证与控制

实验过程中的质量控制/质量保证采用空白、加标空白、基质加标平行样、样品平行样对分析过程进行质量监控。分析样品均加入回收率指示物标样来评估样品分析过程及基质影响,基质加标回收率:萘-d8为57%~67%,苊-d10为75%~81%,菲-d10回收率为74%~80%,䓛-d12回收率为89%~114%,苝-d12回收率为76%~112%;平行样的相对标准偏差不超过20%。由于萘的挥发损失较大,本研究不对其进行讨论。化合物的定量采用5点校正曲线和内标法进行。空白样品无目标物检出。实验过程中保证严格的质量控制,每10个样品加一个实验室空白分析及标样,检测GC出峰时间和质谱信号响应值的变化。最终结果经回收率校正。

1.5 有机碳含量(TOC)的测定

样品经冷冻干燥后研磨过孔径为0.150 mm筛,使用1 mol/L的盐酸去除无机碳后上机进行有机碳分析。分析使用仪器为德国Elementar公司vario MACRO cube有机元素分析仪,样品中的TOC分析误差为±0.02%。

2 结果与分析

2.1 测年结果及沉积速率

测年结果显示,岩心底部186 cm处AMS14C校正年龄约为10.0 ka B.P.,据此可计算出,全新世以来的平均沉积速率高达18.6 cm/ka,与裴文强等[18]研究结果一致;而10.0 ka~8.4 ka B.P.时段的平均沉积速率高达72 cm/ka,8.4 ka B.P.至今的平均沉积速率为8.1 cm/ka。

2.2 柱状沉积物TOC及多环芳烃总含量(∑PAHs)

本研究柱状沉积物中TOC含量为0.71%~2.11%,平均值为1.31%,随深度增加呈现先增加后减小的趋势,TOC最大值出现在176~178 cm深度(图2a)。柱状沉积物样品中PAHs的总浓度范围为8.58~17.48 ng/g,平均含量为10.86 ng/g。除182~184 cm深度外,沉积物样品所测得的∑PAHs值(图2b)与TOC值相关性较好(图2c),从两个参数的剖面变化趋势来看,均呈现从底部往上先增大后减小的趋势,且最高值出现的深度较为接近。因此,可以推断本研究沉积物中PAHs的源区与总有机碳的源区相近。根据Baumard等[19]将沉积物中PAHs污染分为4个等级,含量0~100 ng/g为轻度污染,100~1000 ng/g为中度污染,1000~5000 ng/g为高度污染,大于5000 ng/g为重度污染。本研究剖面沉积物样品处于∑PAHs轻度污染水平。

2.3 PAHs组成特征

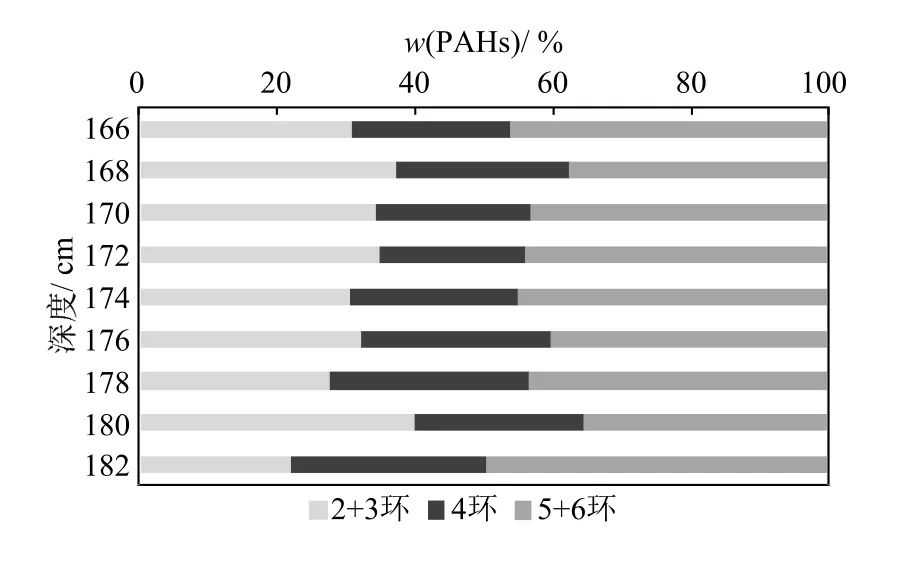

本研究沉积物中多环芳烃2环到6环均有分布,其中2环为萘(Nap)(由于萘具有较强挥发性,本研究不对其进行讨论),3环有苊烯(Acy)、芴(Flu)和菲(Phe),4环包括荧蒽(Fla)、芘(Pyr)、苯并[a]蒽(BaA)和䓛(Chr),5环包括苯并[b]荧蒽(BbF)、二苯并[a,h]蒽(DbA),6环有茚并[1,2,3-cd]芘(InP)和苯并[g,h,i]苝(BghiP)。本研究所有9个样品中16种PAHs检出12种,除萘、苊、苯并[k]荧蒽、苯并[a]荧蒽外其他PAHs均有检出。沉积物样品中各类芳烃的平均含量表明,2-3环芳烃含量占总PAHs浓度含量的21.95%~39.92%,平均值为32.14%;4环含量占总PAHs浓度含量的21.13%~28.71%,平均值为25.01%;4环以上占总PAHs含量的37.60%~49.81%,平均值为42.84%(图3)。本研究柱状沉积物检出的12种多环芳烃中,平均含量最高的化合物为菲、茚并[1,2,3-cd]芘,两者环数分别为3环和6环。

图2 柱状沉积物中TOC (a)、∑PAHs含量 (b) 垂直变化及两者相关性(不包含182~184 cm样品) (c)Fig.2 Vertical variations of TOC (a),concentration of ∑PAHs (b) and correlation of PAHs and TOC (with the exception of 182-184 cm section) (c) in core sediments

3 讨论

3.1 柱状沉积物中PAHs来源解析

PAHs来源主要有两种:自然来源和人类来源。火山喷发、森林大火、沉积成岩生物转化等自然合成及煤和石油中的PAHs等都属于自然来源,而化石燃料的燃烧(如煤、石油、天然气)、木材、秸秆和垃圾等的不完全燃烧和填埋、开采及运输等过程中造成的原油泄漏事件等为PAHs的人为来源[20]。

图3 柱状沉积物中不同环数PAHs分布Fig.3 Distribution of different ringed PAHs in sediment core

低分子多环芳烃(LMW)与高分子多环芳烃(HMW)来源存在较大差异,一般认为,在总多环芳烃浓度中以低分子多环芳烃(LMW)为主的,总体来源主要归结为石油源,相反以高分子多环芳烃(HMW)为主要成分则体现为不完全燃烧输入源[19,21]。由图3可见,低分子多环芳烃在本研究的沉积物剖面中占比例均较小,w(LMW)/w(HMW)比值介于0.28~0.66之间(图4a),平均值为0.48,多环芳烃的贡献主要来自于高环数分子,可以初步判断在全新世早期南海北部PAHs主要为燃烧来源。

PAHs同分异构体比值法也常用来判断PAHs来源,如菲/(菲+蒽)、荧蒽/(荧蒽+芘)、苯并[a]蒽/(苯并[a]蒽+䓛)、茚并[1,2,3-cd]芘/(茚并[1,2,3-cd]芘+苯并[g,h,i]苝)比值法等[10,22-24]。一般认为,荧蒽/(荧蒽+芘)(即w(Fla)/w(Fla+Pyr))比值小于0.4的为石油污染来源,大于0.5的则主要是木柴、煤燃烧来源,位于0.4~0.5之间的为石油及其精炼产品的燃烧来源[22]。茚并[1,2,3-cd]芘/(茚并[1,2,3-cd]芘+苯并[g,h,i]苝)(即w(InP)/w(InP+BghiP))比值小于0.2的主要是石油排放污染,大于0.5的主要是木柴、煤燃烧污染,介于0.2~0.5之间的被认为是石化燃料燃烧污染。荧蒽/芘、苯并[1,2,3-cd]芘/苯并[g,h,i]苝系列能较好保存原始信息[10,22],因此本研究中分别利用w(Fla)/w(Fla+Pyr)、w(InP)/w(InP+BghiP)两种特征指标来辨析南海北部陆架记录的全新世早期沉积物样品中PAHs的主要来源。

图4 柱状沉积物中多环芳烃组分比值参数剖面变化Fig.4 Profile changes of compositional ratios of PAHs in core sediments

南海北部柱状沉积物中w(Fla)/w(Fla+Pyr)比值介于0.41~0.62之间,平均值为0.53(图4c);w(InP)/w(InP+BghiP)比值介于0.43~0.56之间,平均值为0.50(图4d)。综合以上分析,南海北部全新世早期PAHs主要来源为煤或木柴燃烧,且在纵向剖面上变化不大,说明来源比较稳定。自然火灾与人类用火都是PAHs的来源,气候环境决定了自然火灾来源的PAHs,人口数量、社会经济水平等人文因素决定了人类用火来源的PAHs[6]。本研究样品属于全新世早期时代,距今约10 000 a,此时对煤的利用程度及人工用火几乎为零,因此本研究全新世早期样品PAHs来源以自然火灾为主。

3.2 搬运距离与源区分析

在迁移过程中苯并蒽相比其同分异构体䓛而言更容易发生光降解,因此苯并[a]蒽/䓛(w(BaA)/w(Chr))可以指示多环芳烃经受光降解的程度,进而指示PAHs的迁移距离,比值越小表明光降解程度越强,指示较远的迁移距离[25-26]。从图4e可见,w(BaA)/w(Chr)比值范围为0.74~1.24,平均值为0.88,说明PAHs在迁移过程中经受的光降解作用不高,反映了在全新世早期南海北部沉积物中的PAHs并未经历远距离迁移。此外,燃烧来源的多环芳烃的分子大小主要受燃烧状态控制,w(LMW)/w(LMW+HMW) 比值介于0.75~1.00反映多环芳烃来源于燃烧产生的烟尘,而w(LMW)/w(LMW+HMW) 比值介于0.35~0.80,则反映多环芳烃来源于燃烧产生的焦炭残渣[13],本研究沉积物样品中PAHs的w(LMW)/w(LMW+HMW)比值≤0.40(图4b),说明沉积物中PAHs主要来源于燃烧产生的焦炭残渣。不论是大气搬运还是水搬运,焦炭残渣相比燃烧产生的烟尘更倾向于沉积在距离燃烧现场更近的地方[27],因此本研究沉积物剖面PAHs记录的更多是局部的燃烧事件。

3.3 气候指示

前人研究结果显示,东亚夏季风较强时,PAHs沉积浓度及通量都会较高[11],裴文强等[18]通过南海沉积记录对过去50 000 a以来珠江流域火历史的研究发现,气温升高是促进该地区火事件发生的主要因素。本研究沉积柱样所记录的全新世早期ΣPAHs沉积浓度呈现先增加后减少,但由于定年数据较少,无法确定柱状沉积物中PAHs沉积浓度最高值对应年龄,但可以肯定的是这一变化处于10 028―8 393 cal a B.P.阶段的早期。贵州董歌洞(图5)、三星洞和河南东石崖洞高分辨率的石笋δ18O记录均显示在全新世早期11 500―9 000 cal a B.P.东亚季风缓慢增强的过程期间存在着一系列百年~十年际尺度的弱季风事件[28-30],基于定年方法及样品点分辨率不同,不同记录之间可能存在一些细节上的差异。整体上讲,本研究柱状样品中∑PAHs的浓度在全新世早期变化可能记录了东亚季风的强弱变化,说明南海北部柱状沉积物中多环芳烃组成特征对于指示古气候方面具有潜力。

图5 董歌洞石笋δ18O对11.6~9.0 ka B.P.期间东亚季风 强度变化记录Fig.5 Change of δ18O in the East Asian monsoon intensity during 11.6-9.0 ka B.P.,recorded by the stalagmite in Dongge Cave,China

4 结论

通过对南海北部近海P6站柱状样部分层位沉积物进行有机地球化学分析,获取该区域全新世早期10 000 cal a B.P.附近沉积记录,检测出美国EPA优先控制的16种PAHs中的12种,其总量在8.58~17.48 ng/g 之间,在本研究沉积层段PAHs浓度呈先增大后减小的趋势。多环芳烃的组成特征及异构体分析等表明,优控多环芳烃主要来源于自然界植物不完全燃烧。光降解程度及多环芳烃分子大小分布表明,沉积物中多环芳烃主要由植物燃烧后生成的焦炭残渣通过较近距离的搬运而来。本研究柱状沉积物中PAHs的沉积浓度变化记录了火历史的强度变化,反映了南海北部近海陆地全新世早期的气候波动及东亚季风的强度变化。