工业余热的自身特点、考量重点和利用难点

2021-04-09单增

单 增

(山东建筑大学,山东 济南 250101)

在当今能源紧缺、污染严重的大背景下,节能减排愈发成为我国经济、社会发展的紧迫、重要、长久的任务。回收利用工业余热,进而降低能耗,对实现节能减排,无疑具有更直接的现实意义。那么如何区别看待和差异化利用工业余热,了解工业余热的自身特点、考量重点和利用难点自然是一个重要的前提条件。

1 工业余热的自身特点

1.1 工业余热的量级大、品级低

从统计数据的角度来看,我国工业能耗约占全国总能耗的70%,而我国能源利用率仅约为33%,这就从宏观角度说明,工业余热的潜在数量巨大[1]。

从实际的工业生产的角度来看,热过程可以简单地分为加热、保温和冷却。这是3个非常统一和矛盾的过程。从工业加工的过程看,加热、保温和冷却都是出于某种生产目的的,这一点是统一的。

以制溴工业(阻燃剂十溴二苯乙烷)为例,将溴、二苯乙烷、催化剂等加入反应釜中,反应釜内逐渐升温至58℃,并保持该温度6h~7h。反应结束后将反应釜内的所有物料转至蒸馏釜中,加水、加热用以蒸溴,除去过量的溴,制成固态粗品。粗品再经过冷却处理之后,过滤、洗涤、球磨等等,最后烘干除去水分,产出固体成品。原始反应物从常温态,到高温态,最终形成常温成品。具体的工艺流程和能源利用走向如图1所示。

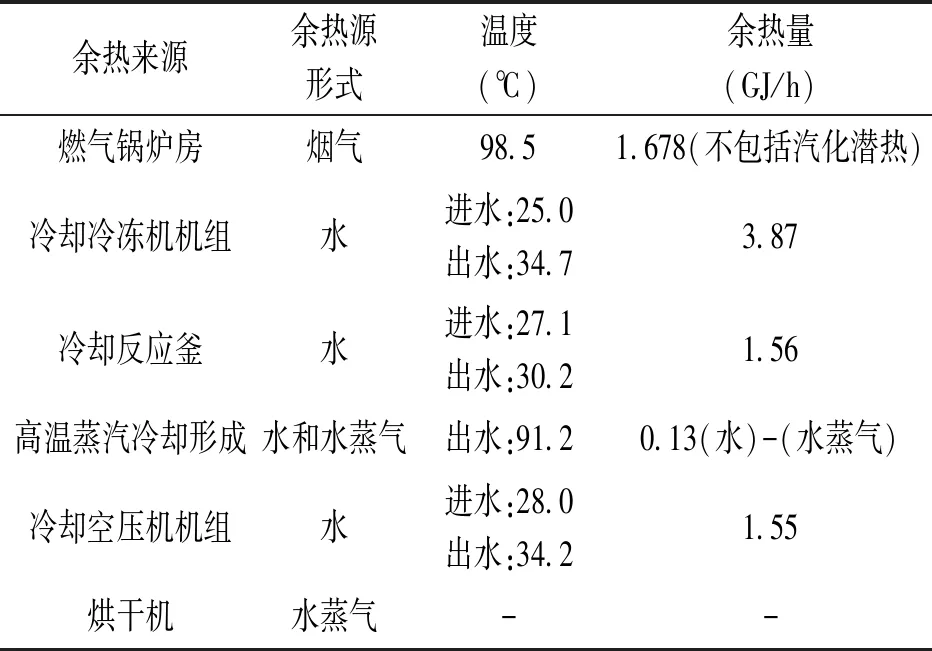

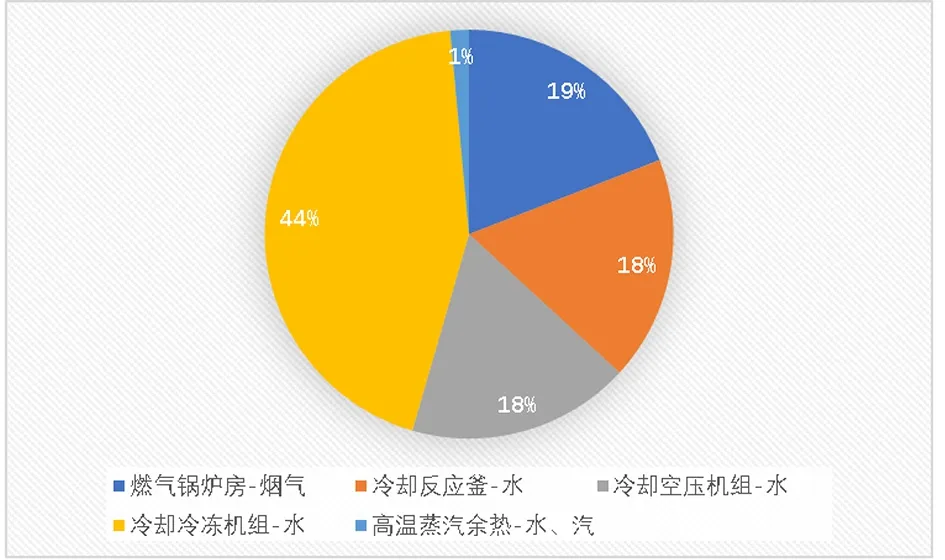

整个过程每一步都是必需的不可减免的生产过程,温度变化非常明显,热量转移量巨大。从热力学第一定律的角度来说,大量的能源在生产过程中被消耗,不仅仅作用于制品的温度变化,还造成制品的相态变化。各个生产环节有大量能源消耗,但是原材料与成品之间的能量变化相对较小,这一点是矛盾的。这说明整个生产过程有大量的余热可以利用。具体的生产设备的余热情况,见表1和图2。

结合表1和图2可以发现,余热的形式以35℃左右的低温水为主,以低温水形式存在的余热占总比的81%,总体能源品级比较低。

表1 某制溴生产车间的余热数据

图1 十溴二苯乙烷的工艺流程和能源走向

图2 某制溴生产车间的余热饼状图

1.2 工业余热的来源和形式复杂

从余热来源的角度分析,大致可以分为以下几种:①燃油燃煤燃气燃烧形成的烟气;②燃烧未尽形成的可燃废气废液废渣;③冷却高温机组、反应釜等等的冷却介质;④高温容具和制品;⑤生产过程中化学反应产生的热;⑥加工工艺过程形成的废气废液。

具体到实际的工艺流程中,如图3、图4所示。

图3 某轴承生产车间总体运行示意

图4 某制溴车间的总体运行示意

从余热的形式来说,总体可以分为气、液、固。结合实际来源看,例如燃油燃煤燃气燃烧形成的烟气,本质上是气液固三者并存的物质,主要是二氧化碳、氮气、氧气等常见气体,也有由于降至露点形成的水汽,甚至水汽中会融入氮氧化物,形成酸质,还可能有一些挥发分、灰分等等;冷却高温机组、反应釜等等的冷却介质,常见的有水和空气;高温容具和制品,与环境存在巨大温差,也蕴含不少余热。工业余热的这些复杂的来源和形式,正是工业余热的另一大特点。

2 工业余热的考量重点

工业余热利用的考量重点,就在于,它不同于一般的生产工艺流程的热利用,它须要保证一定的经济性。如果无法保证工业余热利用的经济性,企业继续推进余热项目的原生动力—能源结构改革、企业经济发展也就无法继续下去。因此将经济性作为关键考量因素,以“火用”——热力工质的可用能作为衡量依据,根据余热来源、量级和品级,区别对待,差别利用[2]。

例如,柴油机发动机,在正式出厂之前会有2h左右的试机阶段,试机部分的余热分为两部分:柴油燃烧形成的400℃~500℃左右的高温烟气和冷却柴油机形成的70℃~80℃的高温水。如果将柴油机的高温烟气仅做一次利用,能利用约35%,当然如果多级利用会得到更充分的利用,但是投资的成本也会越来越高,然而实际试机时间有限,对于持续的工业生产来说,存在热利用时间上的短缺。如果进行全方位、多层次的投资,会大大提高成本回收的周期。对于70℃~80℃的高温水也是如此。所以针对这两部分的热,工程利用中采用集中“混合”、烟气换热的一次利用的直接形式。

有更高的“火用”,可以更好地得到利用。但是余热利用的基本点,是从量上统计,量的多寡决定了是否有利用的必要性和利用的深度;在量的基础上,也要从质上探究,以不同方式区别对待余热的利用[3]。

从实际工程的角度来说,余热利用,首先要做热平衡分析,根据热的来源、热的传输、热的利用、热的损耗等等,从工业生产的总热量上宏观分析潜在余热的占比和总量,作为余热利用的可行性分析的基础;再对各个形式、各个量级、各个品位的余热,做区分统计,形成初步利用方案,依据投入产出、资金回收期长短等,考察经济性;最后,形成一个综合了可行性和经济性的最终方案。

3 工业余热的利用难点

3.1 生产过程中热利用存在周期性,与此同时,余热的热负荷也会呈长期不均衡状态

对于大工业生产来说,通常采用24h工作制,来保证工业生产的连续性和高效性,但是这并不意味着,余热也具有同样的特点。虽然各个生产环节周转不停,但是具体到实际生产环节的热利用其实有着非常强的周期性,甚至在同一生产过程中,热负荷也会变化。最常见的就是钢铁的热处理过程。

从总的周期上看,钢铁的热处理通常包括两种工作模式:①日连续性工作模式,比如在一个月当中,上半个月生产的未处理部件,在紧接的下半个月13d~15d里24h不间断地集中处理,这就造成余热会形成明显的有/无的周期性状态;②小时连续性工作模式,当日或近几日的待处理部件,会在当天某一时间段,8h或者16h集中处理,其余时间段就是一个自然冷却的状态。

具体的热处理运行时期的温度变化,如图5、图6所示。

图5 某回火炉内温度随时间变化的情况

图6 某正火炉内温度随时间变化的情况

如图5、图6所示,回火处理时,加热温度相对低,加热时间相对长;正火处理时,加热温度相对高,加热时长相对短。与之对应的烟气余热的质和量,不仅仅是随正火回火的不同的加热需求变化,也和正火回火各个加热阶段的温度密切相关。这种周期性的余热,考验着余热利用设备运行的同步性,也要求设备有一定的应变负载能力。

3.2 余热成分和形式复杂,投入产出互相牵制

余热的成分和形式,例如相对纯净的冷却循环水,复杂有毒的柴油烟气,灌浇铁水后的待冷却模具等等,多种多样。即使是冷却循环水,也有高温冷却水和低温冷却水的区别,需要不同的设备才能保证余热的充分利用,但是与之相应的投资也会增加。例如,溴的蒸发釜形成的余热,不仅仅热负荷存在周期性变化,余热成分形式也在变化。随着生产工艺流程的行进,蒸发釜内温度也会随之变化,如图7所示。

往蒸发釜持续供应180℃的高温水蒸气,在运行周期0~6.5h阶段,融水的溴质发生相变汽化,带走大量热量,蒸发釜内存在巨大的温差,水蒸气的热量可以较好地被利用,输出大量凝结水和少量未尽利用的水蒸气;但是到了6.5h~14h之间,因为之前大量的溴蒸发离开蒸发釜,蒸发釜内溶质溴所剩无几,相变所需热量急剧减小,蒸发釜内外温差也大大缩小,此阶段,大量水蒸气未及利用。但是出于维持生产需求的目的,该阶段不会削减供汽量。所以此时,余热的成分和形式都发生了变化,不仅仅在量级上有变化,品级也在变化,需要区别对待。通常是高温冷凝水得到利用,因为会把高温冷凝水集合到冷却循环水上,提高水温,再集中热回收。然而要利用110℃的高温水蒸气就需要另外投入新的设备,因此高品质的水蒸气反而得不到有效利用。

图7 某溴工艺的蒸发釜内温度变化情况

可见,工业余热变化复杂的形式会限制总体的综合利用,投入和产出相互牵制,其实也影响了余热利用的程度。

3.3 余热利用或多或少干扰生产

对于工业化生产来说,维持稳定的高质量的生产,是对余热利用的前提。但是引入余热利用,实际上破坏了原有的热平衡,增加了新的热供项和热耗项。

最常见的余热利用对象——冷却循环水,水量和水温相对稳定,总体温差大概在6℃~9℃,是相对持续稳定的低品位的热源。通常利用方案是,以热泵替代冷却塔,热泵提升冷却水水温,达到可利用温度,再换热取热。取热之后的循环水水温,较之前通过冷却塔的冷却后的水温,相对高一些,通常情况下可以满足设备的承温要求。但是这样的话,如果需要保证以循环水为冷却介质的设备仍以之前的温度运行,就需要加大水量,提高水泵流量,会增加电负荷;否则,就会在一定程度上延长或缩短工艺时长,影响原有的生产规律。对于烟气的利用也是如此。烟气需要以风机集中抽取利用,这会破坏原有的炉内设计的正压或负压状态,干扰燃烧状况。除此以外,它复杂的成分对余热利用设备的长期稳定运行也会造成困扰[4]。

所以,在设计工业余热方案时要充分考虑可能存在的干扰生产工艺的影响因素,将影响降至可承受的最小范围内[5]。

4 结束语

总的来说,工业余热量级巨大,品级参差不齐,形式复杂多变,由此而来的综合利用难度也相对高。依据目前的理论和技术,对于一些不仅量级大、品级也好的工业余热,例如生产工艺中化学反应、模具冷却的热等等,还没有形成成熟的热回收方案,目前还多视为不可利用的。这也说明,工业余热的利用还有巨大的潜力。相信随着热利用的理论和技术的进步,工业余热的利用技术会越臻成熟。