从贸易角度看纺织文化的交流互鉴

——以16—18世纪的莫卧儿王朝为例

2021-04-08杨静

杨 静

印度莫卧儿王朝由巴布尔(Babur,1526—1530年在位)建立。莫卧儿时期的印度艺术灿烂辉煌,纺织艺术占据重要一环。南亚次大陆是棉的起源地,印度的梅尔枷赫(Mehrgarh)文化中(公元前6000—5000年)已经发现了棉线。早在公元前6世纪,印度棉纺织品已经卖到了埃及,商人将棉纺织品带到红海和波斯湾沿岸的各个港口。希腊商人随后将这些印度纺织品从埃及和波斯贩运到欧洲,罗马商人也参与进来,使得棉纺织品成为一种令帝国精英垂涎的奢侈品。公元前4世纪,古吉拉特棉布就已经在印度洋周边各地区间贸易活动中扮演重要角色,大量的棉布被销往东非海岸,并从那里贩运到更远的非洲腹地①[美]斯文·贝克特著,徐轶杰、杨燕译:《棉花帝国:一部资本主义全球史》,北京:民主与建设出版社,2019年,第24页。。尽管印度棉织品贸易与其他国家和地区一直在进行,但是与欧洲的贸易一直在15世纪之前,贸易量有限。1497年,瓦斯科·达·伽马成功驶入卡利卡特港,欧洲人第一次直接接触了印度的纺织品而不再依赖大量的中间商。莫卧儿时期的纺织品由于物美价廉得到了世界各地的广泛需求,使得印度的棉纺织品成为工业化之前最重要的一种全球性消费品。莫卧儿王朝的很多城市(图一)都参与了当时世界性的纺织品贸易,如此有深度和广度的纺织贸易,使得纺织品上的装饰图案引发了一场场“时尚”潮流,甚至某种程度上塑造了一种“国际审美”。

图一 莫卧儿时期重要贸易中心(杨静绘制)

莫卧儿时期的棉纺织业能够享誉世界的主要原因有几点:悠久的棉花种植历史;娴熟的印染技术;繁荣的贸易和统治者的大力扶持。如阿克巴(Akbar,1556—1605年在位)直接参与了海洋商业活动,完善了纺织行业的知识;引进了外来纺织(萨法维、奥斯曼、克什米尔等地)工人;建立皇家工厂;统一货币;提高纺织工人地位等。贾汉吉(Jahangir,1605—1627年在位)积极探索新贸易的需求与可能性;把握贸易谈判方向;并将苏拉特(Surat)建设成莫卧儿王朝首屈一指的商业和金融中心。热爱大自然的沙贾汉(Shahjahan,1628—1658年在位),推动了纺织装饰艺术向自然主义风格的过渡,这种装饰风格被欧洲各国喜爱。奥朗泽布(Aurangzeb,1658—1707年在位)时期的莫卧儿王朝版图最大,但也是最不安定的时候,他不喜奢华,对艺术和文学漠不关心,还将宫廷内各种艺术家赶出皇宫,并大量拆毁印度教神庙。奥朗泽布去世之后,整个印度各地方权力相继衰落,随之纺织行业衰落,而欧洲相继兴起的工业革命也加速了印度纺织业的退化。

印度在英国工业革命之前主导了纺织品市场。印度有职业织工,专门为远距离贸易供货,同时,他们还能够根据不同地区的审美需求生产产品。Mattiebelle Gittinger观察到:“对于那些熟练掌握染色工艺的工匠来说,他们可以按照客户的不同需求做出相应的设计,而且,还能满足对不同地区的色彩偏好。深褐色、黑色与深红色网格图案被泰国喜爱。那些锯齿状边框,而边缘部位采用几何图案或小花朵的设计样式被东南亚的人追捧,而大量开花的植物、树木图案的纺织品到了欧洲。”①Mattiebelle Gittinger,“Master Dyers to the World: Technique and Trade in Early Indian Dyed Cotton Textiles”,Washington, DC: The Textile Museum, 1982, pp. 16–17.欧洲人为了保证纺织贸易的顺利持续进行,他们依靠当地的贸易商巴尼亚人(Banias,属印度一个贸易商、银行家、贷款人种姓,在孟加拉省泛指商人)建立库房(factories),将欧洲商人、印度种植户与纺织工人串联一起。在欧洲人的主导下,亚洲、非洲与欧洲紧密联系在一个复杂的商业网络中。这个复杂网络也向我们清晰的表明了资本与国家力量的联合所拥有的改变世界的能力。尽管莫卧儿时期以海洋贸易为主,但陆路贸易并没有停止。

一、莫卧儿王朝与欧洲各国的纺织文化交流互鉴

莫卧儿时期的纺织品能够在欧洲受到欢迎首先是因为葡萄牙人,他们将大量的印度布料贩卖到欧洲,直到18世纪,欧洲的纺织行业还以亚麻与羊毛制品为主。正是海洋贸易的快速发展,使得欧洲各个东印度公司的代表更积极地卷入印度棉花生产与加工的过程,以经济力量强势推动了纺织艺术面貌的变化。16世纪末,葡萄牙人已经活跃在孟加拉省和吉大港(Chittagong),随后活跃在胡格利河畔(Hugli River)。葡萄牙人最初探索通往印度洋航线的目的是寻求香料,但是随着亚洲贸易的现状促使他们开始寻求更为多样化的贸易目标。1632年,沙贾汗将他们逐出胡格利河,同时荷兰人和英国人获得在该地进行贸易的许可。莫卧儿时期的纺织品中经常会看到葡萄牙人的形象,这从侧面反映了葡萄牙人对当地纺织行业的影响。由于织机的原因,莫卧儿王朝的工匠只能织较窄的棉布,随着印欧贸易关系的稳定与纺织品需求的提高,欧洲人对印度织机进行了调整,以便生产符合欧洲需求的布料。尽管如此,面对那些大型纺织品的订单,有时还是需要采用其他方法,如美国的布鲁克林博物馆藏有一幅大型的挂帘,它由7 幅图案迥异的棉布缝合而成,整组挂帘表现的是印度当地居民盛情招待葡萄牙旅行家的场景。

与葡萄牙人掠夺式的贸易形式相比,荷兰与英国采取了设馆贸易的方式,随后,将贸易触角往印度内陆不断延伸,而英国逐渐将印度的纺织品贸易纳入其控制范围。就在1621年,英国东印度公司在印度开设的商馆已达120 处①Bal Krishna,“Commercial Relations Between India and England 1601--1757”, Routledge,1924,p. 58.。事实上,棉纺织品成了东印度公司最重要的货物之一;到1766年,棉纺织品占公司全部出口货物的75%。法国与印度的贸易关系始于1664年,尽管晚于其他欧洲国家,但18世纪中叶贸易量已相当可观,如1742年法国购买印度各式布匹达319,047 匹,丝绸43,200 磅、精纺纱有2,070磅②Shiva Chandra Jha,“Studies in the Development of Capitalism in India”,1963,pp.75-78.。这些欧洲公司的共同点是,从印度来的棉纺织品既可以在国内消费,也可以运往非洲购买奴隶,当然,这些奴隶又被送到美洲种植园,可以说,欧洲人以纺织品为介,“创造”了一种经济活动的新模式。

当欧洲人第一次接触到印度的印花棉布时,异国情调的设计与图案震惊了他们。这种喜爱反映在他们的日常生活中,印花棉布不仅装饰了欧洲人的外表,引发了新的消费潮流,还改变了欧洲的室内空间,以至于这种偏爱淡化了纺织品原本的使用功能,转而影响了欧洲人的审美品位。浅田实在其著作中写道:“那些过去满足于坚硬厚重而又单调的毛织物的妇人们,如今一个个都化身为用色彩斑斓的印度棉织物装扮自己的优雅淑女。”③浅田实著,顾珊珊译:《东印度公司: 巨额商业资本之兴衰》,北京:社会科学文献出版社,2016年,第48页。不喜进口物品的作家丹尼尔·迪福(Daniel Defoe,1660—1731)也说道,棉纺织“悄悄潜入我们的家里,我们的衣橱和卧室中,化为我们的窗帘、坐垫、椅子,最终连床铺本身都是纯色棉布或某种印度货。”④Daniel Defoe and John Mc Veagh,“A Review of the State of the British Nation”,vol.4,London:Pickering Chatto,2006, p.606.在16—17世纪,有几个因素促成印欧贸易的开放与稳定发展。(1)欧洲对东方商品的需求一直处于稳定状态,自罗马时代流行的中国丝绸与印度的香料到16世纪的印度棉纺织品。(2)随着欧洲城镇经济的复苏,增加了这种物质需求。(3)莫卧儿王朝政治环境稳定,统治者也意识到良好的贸易环境给国家发展带来的种种好处。为了吸引与抓住这些欧洲商人,国家给海外贸易商以各种商业让步,如制定更好的法律规章保护贸易活动;展示出了良好的商业态度;支持国内建立良好的贸易网络。最后,货币系统和银行系统的商业实践都很发达,许多港口常年处于繁荣状态。

图二 男性晨衣,1700-1750年,莫卧儿,美国克利夫兰博物馆

印度精美的印花棉布(Chintz)、细平布(Muslins)吸引了正在崛起的欧洲中产阶级,他们有足够的钱,也希望这些进口的棉纺织品来彰显自己的身份地位,这个我们也可以从那个时期欧洲的肖像画上看到,如欧洲的商人与绅士们在非正式场合喜爱穿一种叫Banyans 的晨衣(图二)。这种晨衣裁剪宽松,具有日本和服的风格,但是其名字来自印度。印度南部的纺织工人为了迎合法国贵族的消费市场,不仅使用了法国的图案,为了使服装有质感,还采用了抛光工艺。这种Banyans 长袍得到了欧洲市场的欢迎,在17世纪中期开始流行于英国、法国和荷兰等地。

随着欧洲商人对印度棉纺织生产控制的逐步增强以及进口量的增加,对国内传统的毛纺织业、亚麻纺织业以及刚起步的棉纺织行业的发展均造成了一定的威胁。于是,一系列的保护主义措施被提上日程。1700年,英国议会颁布禁止法令,“绝对禁止印度、波斯和中国的印花织物输入,但是可以进口白棉布到英国进一步加工。同时,允许英国作为中转国将印花织物输送到其他地区。”法令的颁布促进了英国棉布印染业的发展。效仿此法令的还有法国、威尼斯、普鲁士、西班牙、奥斯曼等国。对于欧洲人来说,印度织物因为那些精美的图案和靓丽的色彩而具有极高的竞争力。不过,这也变相促进了印度纺织技术、印染技术向欧洲的转移。于是,欧洲各国开始在政府的支持与鼓励下,积极搜集、学习并模仿,甚至是剽窃印度的纺织专业知识。

如1678年,为法国东印度公司工作的乔治斯·罗克斯(Georges Roques)根据他在阿默达巴德(Ahmedabad)的观察,撰写了一份关于印度人雕版印花(Woodblock printing)技术的报告,这份报告很快就被证明非常有价值①[美]斯文·贝克特著、徐轶杰,杨燕译:《棉花帝国:一部资本主义全球史》,北京:民主与建设出版社,2019年,第51页。。到了1743年,法国棉产品制造商几乎能仿制一切棉纺织品,但品质最好的除外。在整个17和18世纪,英国棉纺织行业的商人们一直在搜集,并运用印度纺织的专业知识复制印度的印花图案。自16—18世纪,亚洲的印染技术最为重要。随着欧洲主导世界棉花贸易网络进程的加快,欧洲人吸收印度技术的步伐也随之加快②S.D.Chapman,“The Cotton Industry in the Industrial Revolution”,London:Macmillan,1971,p.12.。反之,由于欧洲与印度在色彩的偏爱上有差距,为了使得印度的纺织品更加符合欧洲的审美习惯,欧洲的商人们派遣国内工匠远赴印度,对设计和图案进行指导与干预。如1668年,英国东印度公司从国内派出大批染色工、掐丝工与织布工到孟加拉的卡西姆巴扎尔商馆,根据英国人和西方人的习惯对纺织品进行加工改造使之符合他们的审美观和需求。他们也将自己的印染技术传授给大批印度织工③庄万友:《试述西方同莫卧儿印度的技术、文化交流》,《华中师范大学学报》(哲学社会科学版)1990年第5期。。

印度具有数百个品种的纺织布料,Chintz、Muslins、Calico(印花粗棉布)、方格花布(gingham,一种平纹织物,由染色棉或棉混纺纱制成)、dungaree、khaki(一种黄绿色布料)、Bafta,Chautar、Ghazi、Sahan等等。不同的产品在不同的市场上销售。概括起来就是,欧洲需要那些优质精美的布料,而其他地区需要物美价廉的布料。欧洲对Chintz—work情有独钟,具有鲜艳颜色与多样图案的印花棉布使用在床品、窗帘、家具上。据伦敦的专家John Irwin 和多伦多的Katharine B.Brett联合考证,他们认为“这些具有异国情调的花布图案源自英国与荷兰的设计图册,它们跟随东印度公司来到印度织工的手中,以便进行来样定制或修改。而一些设计图案甚至可以追溯到它们的欧洲来源。”这个观点也被其他专家学者所接受。二人对印度的印花图案提出了一种新的分类方法,第一种是图案倾向于伊斯兰主题(a类型)的高康达(Golconda)风格;倾向于印度教(b类型)的马德拉斯(Madras,又译钦奈)风格;再者就是那些花树图案的类型,带有波斯(或印度—波斯)遗风(这里面也可能有中国和土耳其的影响)①Origins of Chintz,“With a Catalogue of Indo-European Cotton-paintings in the Victoria and Albert Museum”,London and the Royal Ontario Museum, Toronto,1970, H.M.S.O. edition, pp. 647-648.。这种花树图案在欧洲各国广受欢迎,它们制作于科罗曼德尔(Coromandel )沿岸地区,被欧洲人称为Palampores,此类纺织品需要使用媒染剂,根据不同的媒染剂可以产生不同的颜色。此外,到了17世纪,由于欧洲版画和插画书籍在莫卧儿王朝的上层人士中流通,所以,这个时候的地毯与纺织品也受到了欧洲版画和插画书籍的影响。如法国画家、版画家亨利·博纳尔特(Jean—Baptiste Henri Bonnart,1654—1726年)的绘画图案,就出现在了莫卧儿的纺织工厂中。

17世纪的60年代,欧洲棉纺织品的消费从家庭转向个人,并迅速增长②Beverly Lemire,“Fashioning Cottons: Asian Trade”, Domestic Industry and Consumer Demand, 1660–1780’,in Jenkins (ed.), Cambridge History of Western Textiles, vol. 1, pp. 493–512.。印度棉纺织品得到越来越多人的青睐。法国为了减少从印度购买高档棉布并减少国库的支出,他们开始投入大量精力学习与模仿印度的各项纺织技术。此时,法国马赛生产的印度风的印花棉布与那些进口的印花布面向的是法国的中下层阶级,价格低于印度花布。此外,对于纺织品来说,颜色也是它们消费的一个方面。红色染料作为全球商业化纺织贸易中的一个重要的产品,可以从胭脂虫、茜草、红花、巴西木、苏木等等中获得,它们在新兴的早期全球经济贸易中被定期而持续的交换,可以单独使用,也可以混合使用。苏木作为红色染料的一个来源,被法国东印度公司定期进口到法国或法国纺织品生产商从荷兰东印度公司购买③Donald C. Wellington,“French East India Companies: A Historical Account and Record of Trade”,Lanham, Maryland: Hamilton Books, 2006, pp. 142, 153, 164, 175, 186, 190–93, 203, and 205–206.。从印度其他地区输送到苏拉特地区的苏木再次出口到法国勒阿弗尔(Le Havre),并在那里经过染色测试,然后在纺织品生产方面取得了技术和商业上的成功。

二、莫卧儿王朝与萨法维的纺织文化交流互鉴

印度和伊朗萨法维之间的贸易活动早期依赖苏拉特和霍尔木兹(Hormuz)之间的海上运输,后来是阿巴斯港(Bandar Abbas),或者是从巴基斯坦的拉合尔到伊朗经阿富汗的坎大哈(Kandahar)和法拉(Farah)的陆路运输。前一条航线可以转运到伊拉克巴士拉(Basra),并进一步运往奥斯曼帝国各城市和地中海各港口。17世纪的前10年里,设拉子的首领扰乱了霍尔木兹港的贸易发展,禁止商人通过海陆进入伊朗,不过这个状况在1618年发生了改变。陆路商队将印度与亚洲大陆的贸易连接起来。在17世纪60年代,每年有25万头到30万头的骆驼装载着棉制品从印度运到波斯①Scott C. Levi,“The Indian Diaspora in Central Asia and Its Trade, 1550–1900”,Leiden: Brill, 2002, pp. 30–31.。它们几经易手,传到中亚、奥斯曼帝国、阿拉伯地区和中国。

16世纪初以来,随着印度棉纺织贸易的繁荣,大量的金钱流入印度,促进了莫卧儿时期艺术的辉煌,为了维持莫卧儿王朝与北方地区的和平关系,莫卧儿王朝的皇帝也向北方贡献了大量的礼金、同时也做出很多的努力使得贸易能够顺利、安稳的持续下去。如,阿克巴修建了一连串的旅舍,以便将帝国的贸易与波斯及其他国家的贸易联系起来。他显然清楚地知道这个事实:繁荣的贸易支撑着他的权利②[德]赫尔曼·库尔克(Hermann Kulke)、迪特玛尔·罗特蒙特(Dietmar Rothermund)著,王立新、周红江译:《印度史》,北京:中国青年出版社,2008年,第243页。。1644年的萨法维伊斯法罕城中充斥着大量的印度布料,因为在8个月的时间里,约有5,000至6,000 头骆驼从印度北部的阿格拉运着布料抵达这里。除了布料之外,印度还通过坎大哈向伊朗出口了大量的靛蓝。印度与波斯之间道路的畅通是贸易顺利进行的前提条件,16—17世纪,负责将运到伊朗的印度棉纺织品往北运输的是高加索人,更早的时候是粟特人。到了奥朗则布时期,金钱的流通使得贸易关系更为顺畅。荷兰东印度公司的记录也显示,每年有数万头骆驼途径中亚的古老路线将纺织品从印度运到波斯。而呼罗珊地区的地毯一方面通过中亚的陆路运到印度,还有一部分是通过波斯湾的水路运到印度。

波斯地毯是伊朗享誉世界的一张文化名片,15—17世纪是其发展的顶峰时期,也给周边国家的地毯生产造成了明显的影响。印度的棉纺织品因为价格低廉受到了伊朗人民的喜爱,而萨法维的地毯也助推了莫卧儿地毯行业的发展。印度在阿克巴之前,也许是因为气候和生活习惯的原因,地毯寥寥无几,但是北印度高寒地区除外。印度本土的地毯编织一般认为是在阿克巴之后,当时的阿克巴为了与萨法维争夺地毯市场,激励国内发展地毯产业。印度宫廷史学家阿布勒·法兹勒(Abu'l—Fazl ibn Mubarak)在给阿克巴编撰的编年史《AKBAR—NĀMA》中提出阿克巴时期最重要的地毯制作中心在阿格拉,还有就是法特普尔—西格里(Fatehpur Sikri)。当时的莫卧儿王朝持续从萨法维的Jowšaqān地区(波斯中部卡尚附近,以地毯闻名)、胡齐斯坦省(ūzestān)、克尔曼省和呼罗珊省的萨卜泽瓦尔(Sabzavār)进口地毯到印度。莫卧儿王朝还从萨法维地区引进地毯编织工到印度传授技艺,所以,莫卧儿王朝早期的地毯从设计到色彩都有强烈的波斯元素,特别是那些生产于赫拉特(Herat)地区的地毯。17世纪一度还流行起了印度—波斯式地毯(Indo—Persian carpet),这个称呼也反映了二者地毯的共识性。

后来,莫卧儿王朝在萨法维地毯制作的影响下又发展出新的样式,如风景式地毯、插图式地毯、动物地毯、万花毯、祈祷毯等,这些新式的毯子图案选择与萨法维和奥斯曼有着明显的区别,莫卧儿王朝的地毯特别钟爱密集的花卉作为点缀或者作为主题图案,而萨法维地毯上多以卷曲缠绕的藤蔓与大徽章式的中心构图为主题;奥斯曼地毯延续塞尔柱时期的地毯制作传统,喜爱那规整的几何框架式构图。莫卧儿这些“新式”地毯逐渐舍弃了萨法维地毯的矫揉造作与奥斯曼的严整划一的制作特点,取而代之的是更加活泼的编织手法和热情洋溢、具有世俗气息的图案,并将印度的传统文化与信仰融入其中。如狮子猎杀动物的图案是古波斯的一个重要的艺术主题,自阿契美尼德王朝一直延续使用到恺加王朝,这种图案也得到了莫卧儿宫廷的喜爱,不过他们的工匠还将自己的传统文化融入其中,如莫卧儿时期的猎豹图案与佛教元素也能看到。

除了地毯装饰艺术带有萨法维遗风之外,莫卧儿的纺织技术与服装样式也受到了萨法维的影响。一种为莫卧儿王朝贵族阶级定制的华丽狩猎外套(图三)在17世纪上半叶较为流行,一般使用精致的锁针绣(chain stitch embroidery)在白色缎面上绣出了花卉、树木、孔雀、狮子和鹿的形象。这种类型的刺绣由古吉拉特邦Mochi社区的职业男绣师制作,他们专门为莫卧儿皇室制作精美的服装以及周边装饰物,有些纺织品还被出口到欧洲。法国旅行家夏尔丹(Jean—Baptiste Chardin)在其著作《波斯游记》中说道“波斯有一种无袖的刺绣服装叫Courdy,这种服装底部宽,上部窄,有点像铃铛,它们用锦缎织成,上有金银线或刺绣做装饰花边。”①John Chardin,“Travels in Persia”,London: Argonaut Press, 1927,pp. 212-216.上面连续不断的锁针绣法表现了萨法维刺绣艺术的风格,这也为我们揭示了莫卧儿宫廷与萨法维皇室之间的紧密联系。贾汉吉的波斯妻子努尔杰汉(Nur—Jahan,1577—1645年,贾汉吉将其大部分权力交予努尔杰汉)和沙贾汉的挚爱蒙塔兹·玛哈尔(Mumtaz—Mahal,出生于波斯贵族家庭)不仅共同开创了莫卧儿宫廷新风尚,而且推动了莫卧儿宫廷与萨法维皇室之间的艺术交流。此外,德干的苏丹们(即高康达和比贾普尔与萨法维一样信奉什叶派)也与萨法维皇室保持亲密的联系,特别是高康达。他们之间经常通过大使互赠礼物,其中就有工艺品与纺织品,从留存的衣物看,印度南部服饰就融合了莫卧儿、波斯与当地的特色。

图三 狩猎外套,1620—1630年,莫卧儿,维多利亚与阿尔伯特博物馆

17世纪中叶的印度德干地区生产一种床罩,采用了Kalamkari 技术,它使用画笔(qalam 或kalam)在底布上进行绘制图案。由于高康达与萨法维皇室之间的政治与文化联系,而且在德干从事纺织行业的工匠一部分来自萨法维(也有远道而来的奥斯曼与中亚的工匠),以至于德干地区很多的纺织图案直接取自萨法维的细密画或来自波斯诗歌中的场景。莫卧儿时期纺织品图案与技术均受到了萨法维的影响,但是莫卧儿王朝棉纺织产品与靛蓝染料的输入也对萨法维的纺织行业产生很大的影响,萨法维与奥斯曼就对印度产的以柏树为主题的花布情有独钟。除此以外,莫卧儿地毯上出现了尖顶格子的构图和程式化的独立花卉图案,也是奥斯曼帝国时期纺织品上特别流行的两种构图方式。莫卧儿时期艺术中那些独立花卉或动物的出现,与奥斯曼时期的不同,从印度传统文化角度来说,也许他们是要表达对生命的尊重与礼赞。装饰与技术上的相似性,也许向我们暗示了,在国际贸易繁荣的前提下,艺术综合体的出现也是可能的。

三、莫卧儿王朝与中国的纺织文化交流互鉴

古代中印两国的交流以文化交流为主,而非贸易。司马迁的《西南夷列传》中讲到了身毒国有中国四川的蜀布、邛竹、杖等物品①司马迁:《史记·西南夷列传》,北京:中华书局,1999年,第2281-2286页。,身毒即今天的印度。中—印文化交流的鼎盛时期在魏晋南北朝时期,此时,文学、史学、音律学、艺术、戏剧、医学、天文历法、科学技术等都有着互相的影响。元代中—印之间交通的内容主要是通商贸易,这可以从《马克·波罗行纪》与《伊本·白图泰游记》中窥知一二。明代的文献如马欢的《瀛涯胜览》、费信的《星槎胜览》、巩珍《西洋番国志》等书籍中记载,印度向中国进贡的物品中有细布、毯绒、各色手巾被面,也有锦绮等纺织品,但这些物品的消费人群具有指向性。它们通过孟加拉、卡利卡特(明代称古里)和科钦(明代称柯枝)与明朝进行外交与贸易。例如印度学者Haraprasad Ray 就表示,明代榜葛剌国(孟加拉)对中国出口的物品可能多达六十种,包括棉花和马匹②Haraprasad Ray,“Trade and Diplomacy in India-China Relations: A Study of Bengal During the Fifteenth Century”,New Delhi, Radiant Publishers;London, Sangam Books,1993,p. 131.。此时,中国的丝绸也通过海运来到印度。

清朝执行闭关锁国的政策,将那些藩船洋货限制在几个特定的口岸。从纺织角度来讲,中国艺术对其产生的影响借助了欧洲的海洋贸易活动。葡萄牙1557年将澳门作为贸易中转站,把印尼香料运到澳门出售并购买中国丝绸运往日本,然后用日本银圆在澳门换取中国的丝绸和瓷器到欧洲。随着海洋贸易的发展,英国、荷兰、法国、丹麦、瑞典等相继在广州设商馆。这些欧洲的贸易公司通过广州源源不断的将中国的瓷器、丝绸、茶叶、壁纸以及漆器等物品通过印度运抵欧洲各国。为欧洲兴起的“中国风”奠定了物质基础。

16世纪中叶,中国壁纸由西班牙、荷兰的商人远销至欧洲,花鸟、山水、人物等新奇的图案深得英、法等国顾客的喜爱,不久欧洲开始仿制中国风格的壁纸并且批量生产③黄启臣:《明清时期中国文化在欧洲的传播及其影响》,《中西初识二编》,郑州:大象出版社,2002年,第76页。。为了节省运输时间及成本,欧洲贸易公司以及商人开始收录具有中国特色的图案,如荷兰东印度公司早在1651年便派遣贡使访华,使团成员约翰·尼霍夫(Johan Nieuhof,1618—1672年)于1665年在阿姆斯特丹出版《1656年荷兰东印度公司使团觐见当今中国大汗纪实》,此书收录有描绘中国人物、动植物、建筑、船舶、桥梁、风景等内容的插图150幅④施晔:《海上丝路的经典案例:东印度公司与18世纪欧洲的“中国风”》,《社会科学》2017年第1期。。这些图案一边在欧洲被临摹出来,一边将其运到印度,借助印度织工的手将他们喜爱的图案印在那些纺织品上。

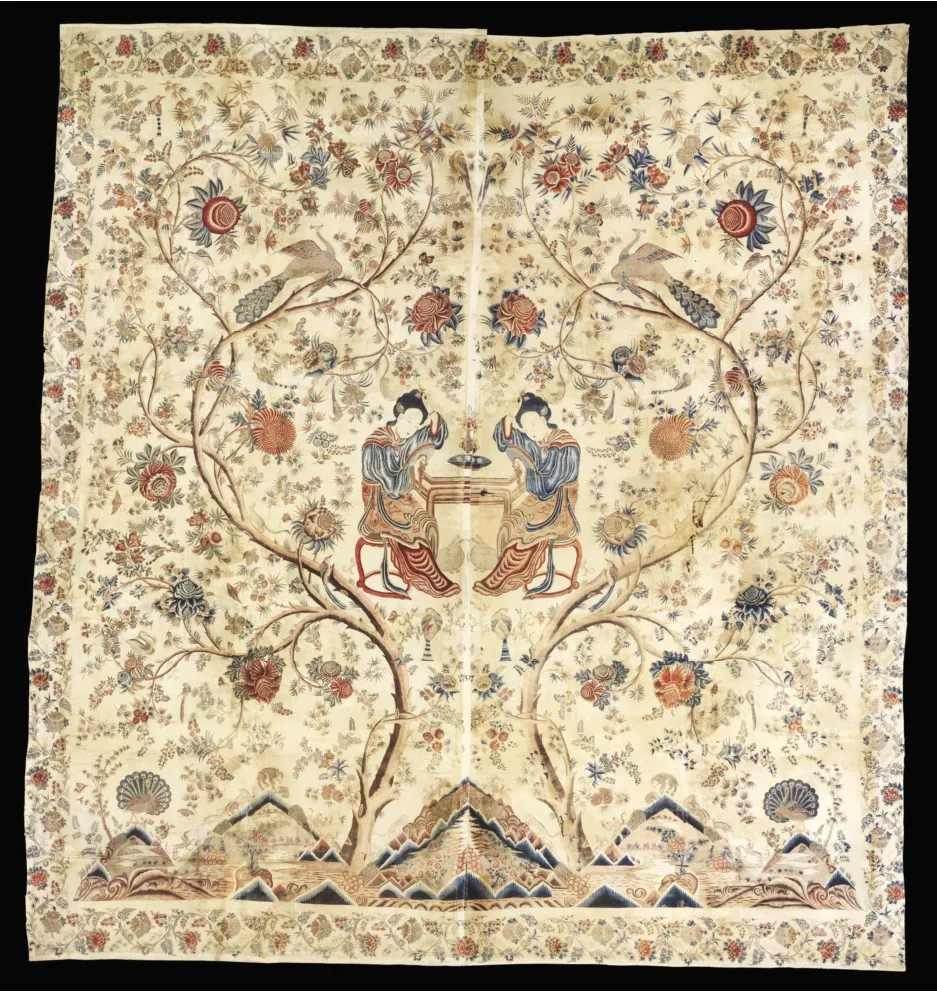

18世纪,欧洲到广州的贸易船只多达1,524 艘,在果阿将部分物资换成印有中国特色图案的印花棉布回到欧洲。如《红楼梦》中的金陵十二钗(也可能是刺绣场景)的场景(图四)就得到了欧洲上层阶级的喜爱,而同时期的中国瓷器、绘画和版画也有这个主题。而有的Palampore上还出现有中国皇帝、学士、仆人、侍女、竹子、折枝花、石榴花以及团花等极具中国特色的图案,其中一些花卉形象与出口到欧洲的中国壁纸的形象一致。这些印花图案是以欧洲人的审美为前提制作出来的,中国艺术元素为主,还带有欧洲与印度本土的影子。贸易的顺利进行便利了文化的沟通与交流,后来,一直作为海上丝绸之路贸易中心的广州也开始使用刺绣的方法制作中国风的Palampore图案,中国产的多以丝绸为底,其次要图案以中国特色的纹样装点,而主题图案仍是印度的花树,不过花树的下面有中国特色的假山和植物纹样。

图四 Palampore,1750-1780年,印度,英国维多利亚和阿尔伯特博物馆

结 语

历史学家贝弗利·勒米尔(Beverly Lemire)认为大航海时代的印度棉纺织品是“第一种全球性消费品。”①Beverly Lemire,“Revising the Historical Narrative: India, Europe and the Cotton Trade”, c.1300–1800’,in Riello and Parthasarathi,eds.,The Spinning World,p. 226.它作为早期现代社会商业车轮的润滑剂之一,在欧洲、非洲和亚洲之间建立了更加紧密的经济、社会和文化联系。它有助于欧洲建立一个新的中产阶级和资产阶级时尚观;在非洲它承担着货币的作用;在东南亚它可以充当工资,另外,作为一种货币,它还确保了其他贵重物品的供应,如象牙、奴隶和树胶等物品的顺利流通。当然,它能够被如此多的国家所消费的原因除了其物美价廉的使用价值外,还得益于频繁的贸易活动,贸易活动具有传播思想、文化、技术和宗教的作用,这种“无形货物”与商品一起交付和消费,给市场双方带来了益处。尽管印度洋贸易中包含各种商品,但无疑纺织品不论是作为大众消费还是精英消费,其在质量与数量上都具有非常特殊的地位。16—18世纪的印度棉纺织品促成了世界性市场的形成,而这个过程也是互相依赖的过程,制作者与市场之间也是一荣俱荣的共生关系。从印度棉纺织品上的图案变化,我们可以看出,这种主动或被动的改变既表现了贸易的力量,也彰显了莫卧儿王朝的工匠们在适应各种不同市场的设计、技术与审美方面的非凡能力。