以云贵川为研究区域的日本博士论文统计分析与内容研究

2021-04-08韩婉茵

刘 岩 韩婉茵

关键字:云贵川地区日本博士论文 统计分析 内容研究

引 言

中日两国一衣带水,纵观历史长河,文化存在着千丝万缕的联系。不难发现,无论是追溯到日本学者晚清时期的“文化寻根”的探索抑或是着眼于当下日本对中国多区域的综合调查研究,日本学术界对中国的研究给予了高度与持续性的关注。在中国大陆众多的地理区域中,西南地区凭借独特的地理位置及其民族文化特色吸引着日本学者的关注,晚清时期带有“殖民主义”色彩的文化寻根时代背景下,日本学者鸟居龙藏深入至云贵川腹地进行民族学考察,并著成名作《苗族调查报告》,拉开了日本学者对苗族研究百年的帷幕。晚清至今的百余年里,出现了一批以西南地区少数民族为核心研究内容的铃木正崇、金丸良子、立石谦次、鸟丸知子等研究者。20世纪80年代,随着中国改革开放的实施,大大方便了日本学者进入云贵川腹地的同时,也给中国学者海外留学提供了机遇,留日学者成为日本学界研究云贵川地区不可缺少的重要力量。

基于上述背景,本文立足于日本学界对云贵川地区的多维度研究,对以云贵川地区为研究区域的日本博士论文进行统计分析,按照云贵川各地域进行相关论文分类,并对博士论文的研究内容进行译介与述评,以期为我国区域史、地方史志的研究提供“他者”的思考视角与基础资料,对西南地区各省份的多元文化的海外传播与海外形象建构均具有学术意义与现实意义。

一、数据来源与分析

(一)数据来源

本文数据来源于日本国立情报研究所(National Institute of Informatics,简称NII)运营的日本最大的学术论文数据库,其收录了日本各学术机构及团体的期刊论文和大学学报论文,并可通过检索获取日本国立国会图书馆“日文期刊索引数据库”所收录的论文。

本研究以云贵川为研究区域,以博士论文为研究对象(在日本取得博士学位的个人,不限国籍),详细检索论文题目含有云南、贵州、四川及云贵川各地区的博士论文,并对相关题目进行确认与剔除后各省份博士论文分别为云南53 篇、贵州18篇、四川37篇,其中有1篇论文既涉及云南省与四川省,故在总数量方面算作1篇,具体到两省份研究时分别计入。

(二)数据分析

1.数量变化趋势

1940年至今以云贵川地区为研究区域的日本博士论文共计107篇,各年份博士论文发表数量如图一所示。从博士论文发表年份上看,以云贵川为研究区域的日本博士始于1940年,至1995年只有5个年份存在博士论文发表,且与最初博士论文的年份相差50年,反映出日本博士对于云贵川的研究存在一定的中断性。

从1995年至今,每一年度均有博士论文发表,年份上呈现出稳定的连续性,同时也反映了在日本学术界,日本博士对于云贵川的关注与研究呈现持续的趋势。以进入21世纪为分界线,21世纪之前共有论文数15 篇,进入21世纪至今共有论文数92 篇,表明日本博士关于云贵川地域的研究呈现出雨后春笋般的增长气势,由此可以大致推断云贵川地域的研究成为日本文化寻根以及探索中国社会经济发展状况等综合研究的重要区域。从博士论文数量最高值来看,2012年和2013年分别有10 篇、2015年共有8 篇、2016年有7篇,反映出博士论文发表数量高篇的年份相邻,但部分年份呈现波动现象,以2013年和2014年数据来看,波动较大。此外,具体年份与年份博士论文数的相关系数为0.4,呈正相关,表明日本学界以云贵川为研究区域的博士论文呈现不断增长趋势。

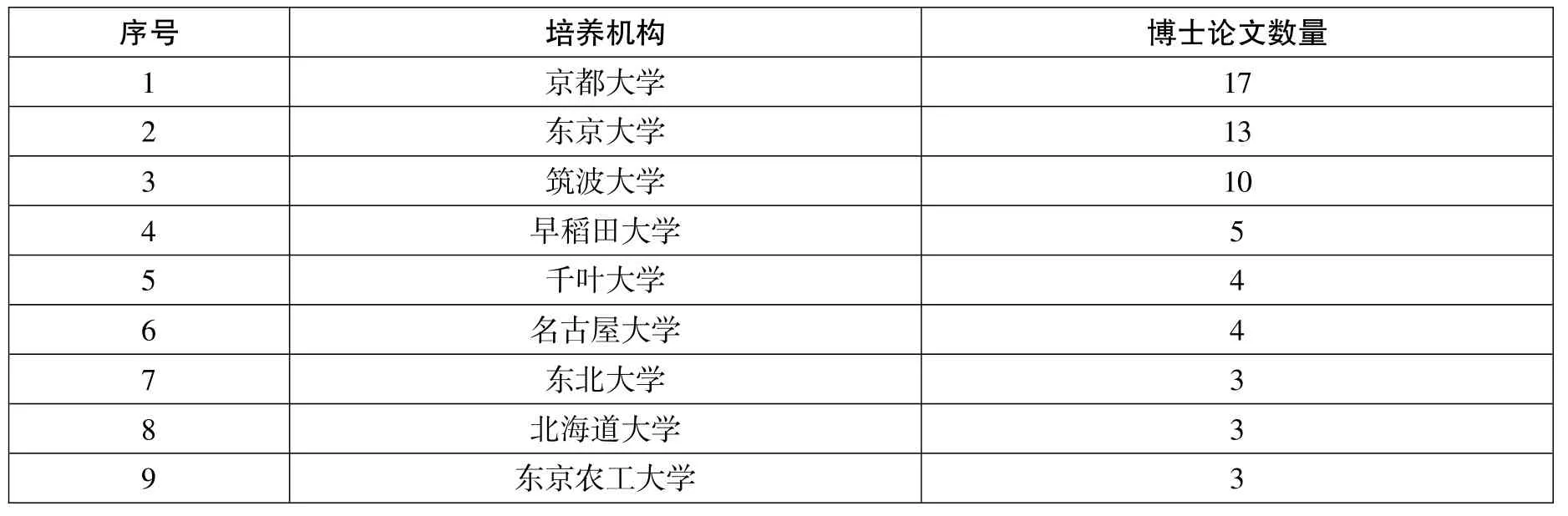

2.培养机构

笔者从所查资料中筛选出博士论文3 篇以上的培养机构9所,如表1所示,京都大学17篇、东京大学13 篇、筑波大学10篇,早稻田大学5 篇、千叶大学、名古屋大学各4篇、东北大学、北海道大学、东京农工大学各3 篇,从博士论文数量来看,京都大学居于统计数据首位,其次是东京大学和筑波大学均在10篇以上,可以说这3所培养机构是研究云贵川区域的核心力量。

在培养博士机构的属性方面,在9 所培养机构中,国立大学所占比例约89%,私立大学约为11%,可以看出以云贵川为研究区域的日本博士的培养机构以国立大学为主,其中不乏专门类培养机构,如东京农工大学。同时不能忽视私立大学在云贵川研究事业中扮演的重要角色,早稻田大学目前以云贵川为研究区域的博士论文数量虽只有5篇,但紧跟前3所国立大学,位居排行榜第4位,由此可以看出私立大学也是研究云贵川区域的潜在力量。

图一 以云贵川为研究区域的博士论文数量年度分布图

表1 以云贵川为研究区域的博士论文所属培养机构

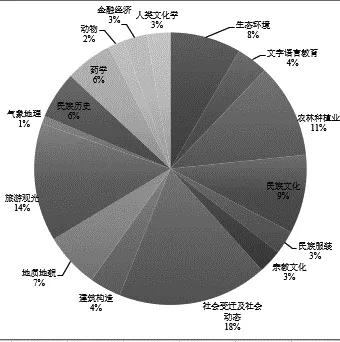

3.研究领域

日本博士研究云贵川区域涉及众多领域,依据博士论文所属学科,各领域百分比见图二所示。整体来看,可以说以云贵川为研究区域的日本博士论文的研究领域涵盖了从社会发展变化层面到动物个体研究等各个方面,各个领域之间比例并未呈现显著性差异。在各研究领域中,社会变迁及社会动态、旅游观光、农林种植业所占比例在10%以上,反映出日本对云贵川地区的关注集中点,其次是民族文化、生态环境、地质地貌占据主力。从笔者掌握数据分析,日本博士对云贵川地区的研究呈现多领域、宏观微观双管齐下、既见森林又见树木式的显著特征。

图二 以中云贵川为研究区域的日本博士研究领域类别比例

二、以云贵川为研究区域的博士论文内容述评

日本学界对云贵川地区给予了高度关注,以云贵川地区为整体研究区域的同时,也注重对云贵川地区各省份的综合研究。按照研究区域来看,以各省份为研究区域的博士论文分别为云南53篇、四川37篇、贵州18篇,呈现了明显的分布不均衡的特征,其中云南是日本学界研究西南地区的主要省份,其次是四川、贵州。本节旨在对论文的分析与述评,为云贵川区域的研究提供多维度、多学科、多层面的史料信息以及提供“他者”的思考视角与基础资料。

按照地理区域划分,云贵川地区都包含在中国的西南地区。笔者在收集资料时发现题目中含有中国西南地区的博士论文4 篇,通过对4 篇博士论文内容的确认,筑波大学白庚胜的博士论文《中国西南纳西族民俗中的色彩研究》主要涉及民俗文化,九州大学杨尚东以农业土壤为研究视角,发表了《中国西南部石灰岩山岳地域中碱性及酸性土壤的特性分析》,神户大学冯旭的《中国西南历史文化村镇的空间构造及保护手法的相关研究》主要研究建筑构造领域,千叶大学的孙静则围绕生态环境发表了《中国西南煤田有无酸性矿山排水的岩溶水的水文地球化学特征》,不同领域的论文呈现,反映出日本博士对中国西南的研究呈现出多样化的趋势。

从作者群体看来,4项博士论文均是留日学者所撰写,一方面证实了留日学者是日本对中国多维度研究顺利进展的重要力量;另一方面留日学者由于语言、成长环境等优势,对西南地区的整体情况的把握较为深入。

(一)云南省

云南省是日本研究云贵川地区的重要区域,日本学者对云南少数民族文化的研究始于1902年鸟居龙藏在云南对彝族、苗族的田野调查。①刘岩、王晓梅、何薇:《日本学者中国云南研究的内容焦点与趋势特征——基于日本KAKEN 数据库分析》,《民族论坛》2019年第4期。同时云南作为照叶树林文化圈的重要区域,改革开放以来日本学者纷纷踏访云南地区进行实地考察与深入研究,至今日本学者对中国云南的研究已有百年历程。人文生态环境、植被药物等自然领域与民族民俗、旅游观光等人文领域均在以云南为研究区域的日本博士论文学科领域中。

(1)自然领域下的云南研究

云南省位于云贵川的边陲,属亚热带季风气候和热带季风气候,环境优美、气候宜人,素有“彩云之南”的美称。在当前全球变暖局势愈演愈烈的情况下,云南省的自然环境、森林植被、河川流域等受到越来越多的关注。与人文生态环境相关的博士论文有筑波大学杜明远的《云南南部西双版纳热带山区的冷空气湖泊和雾》(1991)、京都大学郭艳春的《云南少数民族环境文化相关的研究:以人和森林的关系为中心》(1999)、综合研究大学院大学何大勇的《有关中国云南省西北金沙江、澜沧江上游的傈僳族生态史的研究》(2005)等,通过研究当地居民与自然的关系,探寻宜人居住的环境因素。其中筑波大学杜明远的博士论文《云南南部西双版纳热带山区的冷空气湖泊和雾》是最早以云南为研究区域的博士论文,研究内容聚焦于云南南部西双版纳热带山区冷湖与雾形成、发展与天气的关系,并通过雾的斜面观测、系留热气球观测、移动观测和净辐射观测进行收集数据,依据盆地内气象观测场的数据,可以推测斜坡各高度的夜间气温的冷却过程。此科研成果对局部气象学以及当地农业天气预报有着重要学术价值与参考价值。

云南树种繁多、品质优良、珍贵树种多,其中药用植物几乎全省范围内均有分布,故云南有药物宝库之称,省内设有多所植物药物研究机构。与植被药物相关的博士论文有广岛大学李兴从的《云南药用百合科植物甾体皂苷的化学研究》、千叶大学吴秋的《云南省本土植物药资源中新型生物活性生物碱的研究》、德岛大学金尚永的《云南省民族传统药物金粟兰科植物金粟兰和菊科植物土木香的成分研究》、爱媛大学沈士才的《云南外来入侵种Mikania micrantha H. B. K.的分布、影响和控制》、德岛大学洲山佳宽的《云南省传统药物Rubia yunnanensis和Gentiana rigescens成分研究》等,包括化学、医学、药学、植物学等学科,反映出日本对云南省植物药物资源研究的多维度。

(2)人文领域下的云南研究

云南是中国少数民族最多的省份,故有关少数民族的民族风情、民俗文化、宗教信仰、建筑风格等一直是日本学者管窥云南省全貌的重要视角。博士论文内容涉及少数民族文字的有神户大学高茜的《20世纪90年代以后中国云南省丽江纳西族东巴文字的变容》、与民族神话相关的是丽泽大学李静的《中国云南省佤族神树崇拜的相关比较文化学研究》、与民族宗教相关的有京都大学小岛敬裕的《中国云南省德宏傣族的宗教和社会貌相:围绕边境地域的佛教教徒的实践》等博士论文,反映出研究内容紧密围绕云南省民族特色的方方面面展开。其中综合研究大学院大学宫胁千绘以“不断变化的服饰:中国云南省文山蒙古族的自我与他者的人类学服饰研究”为题目获得综合研究大学院大学的博士学位,此后宫胁千绘一直致力于西南越境民族苗族的研究,先后发表了论文《生于形·亡于素材:中国云南省苗族的麻文化》《民族服装的成品化:中国云南省苗族服装变化的貌相》等学术论文,并于2016年获得日本文部科学省资助,开展对中国云南边境地区HMONG族服饰的流通与消费的文学人类学研究。奈良雅史2014年以“现代中国城市回族宗教运动的人类学研究:以云南省昆明市为中心”为题获得筑波大学博士学位,并于2016年获得了日本文部科学省的资助,以“民族旅游地区的民族关系:以云南省回族社会为例”作为研究课题,选取了与沿海地区经济差距较大、少数民族集中居住的云南省少数民族地区为调研对象,从经济发展与少数民族的国民统合为主要目的展开了踏查与分析。由上可观,日本学者以博士期间系统地研究云南省民族诸问题为学术积累,继续深入挖掘对此领域的研究,并取得了深入化、广泛化、影响大的学术成果,同时日本政府对此也给予了高度资助与支持。

云南省以独特的高原风光,亚热带、热带的边疆风物和多姿多彩的民族风情而闻名于海内外,旅游资源丰富,其中丽江古城为第二批被批准的中国历史文化名城之一,是中国以整座古城申报世界文化遗产获得成功的两座古城之一。以丽江为研究对象的博士论文有筑波大学马红的《作为中国文化遗产的历史地区,持续观光开发可能性状态的相关研究:以世界遗产“丽江古城”束河地区为例》、和歌山大学藤木庸介的《观光开发对带有历史气息的城市市区的居民文化的相关影响研究:以世界遗产城市——中国云南省丽江市老城区为例》、东京大学山村高淑的《发展中国家中以地域开发为手段的文化观光相关研究:以云南省丽江纳西族自治县为例》等。山村高淑的博士论文研究云南省丽江观光开发问题,于2004年获得课题“中国传统市街区·村落可持续旅游开发的研究”,与日本学者及中国学者合作,共同开展研究,继续以丽江古城为调查对象,通过数次的实地考察与数据调研,对丽江古城建筑、居民用水、街道景观、文化保护与传承、店铺利用情况等进行了细致入微的空间记录与研究。

除云南省丽江市以外,景观以林海梯田为主的云南省元阳县也渐渐吸引着日本博士的眼球,相关博士论文有立教大学板垣武尊的《云南省元阳县背包客住宿设施的变化》、东北大学孙洁《围绕构筑观光形象的表象主体的多样性相关研究:以中国云南省元阳县“摄影之旅”为例》等,由此大致可以推断云南省的人气观光区不仅深受游客喜爱,而且用其自身的魅力吸引着学术界的关注。

(二)贵州省

日本学者对中国苗族研究具有悠久历史,是世界苗学研究的重要组成部分。贵州作为苗族族民群居大本营是日本学者及日本博士研究苗族的首选之地。以贵州为研究区域的博士论文主要以苗族为主,其他少数民族及地质地貌等为辅的特征。

(1)贵州苗族文化

据粗略统计,贵州苗族人口约占据全国苗族总人口的一半,因此透过研究贵州,可以较高程度了解到独具特色的苗族文化。佐藤若菜博士毕业于京都大学,主要以苗族服饰及其服饰背后的文化传承为研究核心,并以“探究中国贵州省苗族的民族服装为纽带的母女关系的动态:着眼于女性生活准则和社会经济变化”为题目获得京都大学博士学位,论文中通过分析制作成苗族服装所需的物质要素、价值以及苗族女性的生活方式和社会经济变迁等因素相结合,进而把物质与人、社会比喻为没有缝补痕迹的衣服面料来探索母女关系。该论文的作者佐藤若菜博士也于2015年完结国家立项课题“中国贵州省苗族女性民族服饰与技术连接的社会关系”,其博士学位论文就是在该课题下完成。此外,在苗族服装染织技术层面有大阪艺术大学博士鸟丸贞惠的博士论文《中国贵州省苗族社会的染指技术》、涉及苗族歌谣的有京都大学博士梶丸岳的《人类学视域下的对歌理论研究:围绕中国贵州省“山歌”》、研究苗族观光方面的有早稻田大学孟梦的《清水江苗族龙舟竞漕的观光化变容》、日本大学陈晶的《中国少数民族观光的社会影响:以贵州省黔东南苗族(侗族)自治州为例》、关注苗族民俗的有庆应义塾大学陶冶的《中国苗族的礼仪和社会变容:以贵州省东南部雷山县的“短裙苗”事例为中心》,这一系列论文的发表反映了日本博士从多方面解构贵州苗族的特征。

(2)其他少数民族

贵州省除苗族以外,还居住着众多少数民族,研究侗族方面有筑波大学何银春的博士论文《对作为中国文化遗产的传统村落的保护的相关研究:以贵州省侗族的增冲村落为例》、研究布依族方面有筑波大学余志清的博士论文《中国少数民族“汉化”动态的分析:以贵州省贵阳市周边的布依族为例》等,反映出日本博士在关注苗族的同时,把其他少数民族的研究也囊入其中,呈现出少数民族文化多姿多彩的貌相。日本学者梶丸岳一直致力于贵州省少数民族山歌研究。通过对贵州少数民族民歌文化长期进行田野调查、记录与研究,完成博士论文《人类学视域下的对歌理论研究:围绕中国贵州省“山歌”》。经过数年的学术积累与实地调查的数据收集,于2013年出版了专著《山歌的民族志:通过唱歌来对话》,从语言学、声音学、感觉人类学(Anthropology Of Senses)中的视觉中心主义出发,是日本目前关于中国少数民族民歌研究最为系统全面的著作。

(3)地质地貌

贵州高原山地居多,素有“八山一水一分田”之说,境内分布典型的喀斯特地貌,独特的地理位置也使得贵州省内大自然的鬼斧神工高程度地得以保留。因此自然领域成为研究内容之一,具体而言,譬如与喀斯特地貌及森林植被相关的有东京农工大学卢晓强的博士论文《云贵川贵州省喀斯特地区森林生态系统养分动态与土壤质量》、东京大学陈昊的博士论文《贵州省喀斯特地貌与地质环境评价方法》;与金属矿藏相关的博士论文有千叶大学张翅鹏的《贵州省岩溶地区酸性矿井水(AMD)引起的盆地酸化及其重金属迁移研究》等。

除上述叙述内容外,贵州省教育问题也是研究内容之一。北村光一博士毕业于山口大学,从2004年开始在贵州省初高级中学以及大学内通过观察数学教学情况、实施问卷调查等,发表了多篇论著,如:《高校数学教育的中日对比调查研究——以中国贵州省贵阳市为对象》《贵州省学生参与型教学模式的实践:以贵阳市清华中学的实践事例为对象》等,并在调查过程中把贵州省和日本的数学教育模式加以比较,发表了《中日高校数学教育的现状与课题:以滋贺县和贵州省的高校为例》,得出和日本相比,贵州省数学教育模式采取学生容易掌握,带有趣味性的教学方式的结论。除此之外,通过数次参与调查与比较研究,以“在数学教育中学生参与性授课模式的开发与实证:以中国贵州省初级、高级中学为例”为题目取得博士学位。

(三)四川省

四川省有着重要的地理交通位置,是云贵川、西北和中部地区的重要结合部,因土地肥沃、物产丰富、自古就有“天府之国”之美誉,博士论文研究主题主要集中在历史文化及社会变化、观光等领域。

(1)历史文化及社会变化

四川历史文化悠久,在距今25,000年前就开始出现文明,并形成了以三星堆文明为代表的高度发达的古蜀文明,因此作为历史名省的四川成为日本博士的研究对象。相关博士论文有早稻田大学卢丁发表的《中国四川古代文明的形成与展开》、早稻田大学楢山满照的《汉代美术和四川的地域文化》、早稻田大学细井尚子的《中国四川·福建的表演》、京都大学金银儿的《四川地域佛教雕刻相关研究:以唐代川北地域为中心》等,从日本博士的论文题目中可以了解到对四川历史文化的研究热度之高。

文化发展的同时社会也在发生着形形色色的变化,在对四川社会变化收集资料中,发现以下博士论文与此相关:名古屋大学山田贤的论文《清代四川移住民社会的研究》、京都大学杨聪的论文《中国流动人口的社会变容:以四川省合川县开元村为例》、京都大学赖涪林的论文《中国土地改革的展开论:以对四川省的实证分析为例》、筑波大学范丹的论文《中国内陆地区三农问题和多就业农家经营的展开:以四川省乐山市实地调查为例》等,由此推断出日本博士有通过对四川省社会动态的调查来推测中国社会现状的倾向。

日本学者山田贤1991年以“清代四川移住民社会的研究”为题获得名古屋文学博士,此后一直致力于清代四川的移民与历时研究,获得课题“中国清代人口移动和社会变容——以四川省移住民社会为中心”,以清末时期在四川各地诞生的“公局”为发端,从特殊性和普遍性两方面系统考察比较了中国清代的人口移动和社会变化。

(2)灾后观光城市重建

四川省作为文明古地、文化重省,不言而喻,旅游观光事业发展如火如荼。但2008年的汶川地震,导致四川省内多个观光地遭受重创,至此,以灾后观光城市重建是日本博士研究四川的重要方向之一,与之相关的博士论文有东京大学博士卡比力江吾买尔的《中国汶川震灾复兴中复兴再建计划相关研究:以都江堰市住宅再建为中心》、名古屋工业大学崔明姬的《因中国汶川地震遭受重创的观光城市经济复苏过程及复兴政策的相关研究:以四川省都江堰市为例》、筑波大学刘弘涛的《中国历史文化名城·名镇中历史建筑物的地震破坏与保护研究:以四川省广元市昭化古城为例》、北海道大学王金伟的《自然灾害受灾地中“负面遗产”的观光管理相关研究:以中国四川省“北川地震遗迹区”为例》等,通过实地考察与记录,从经济复苏、复兴政策、城市重建、传承保护、观光开发等多领域的翔实论述为我国四川省旅游开发提供了重要的价值参考,同时也反映出日本学术界对中国四川发展动态的关注。

四川省古镇、古村落、历史文化名城众多,仅次于浙江,因此以古镇、古村落、历史文化名城的观光开发亦是以四川省为研究区域的博士论文的主要内容之一,具体有东京大学博士石鼎的《成都都市圈乡村文化景观研究:以都江堰市为例》、山梨大学博士刘岩的《传统资源活用型观光地中观光客意识的相关研究:以中国成都市为研究对象》等博士论文。其中刘岩博士的论文《传统资源活用型观光地中观光客意识的相关研究:以中国成都市为研究对象》以四川成都宽窄巷子、锦里、文殊坊、黄龙溪古镇、安仁古镇为调查具体区域,进行空间绘图、问卷调查、语音访谈,通过定量与定性研究结合的统计方法对旅游参与主体及文化保护传承重要承担者意识层面的把握,对以传统历史文化资源为旅游资源的可持续开发与文化保护传承具有重要的参考价值,同时他者视阈下把握中国游客来访旅游地的偏好性对日本大力发展入境游、满足游客需求也提供了重要参考视角。

三、以云贵川为研究区域的博士论文的学术特征

基于日本学术论文数据库CINII为对象,检索以云贵川地区为研究区域的日本博士论文,共有记录107篇。运用文本计量的研究方法,对这107篇论文进行统计分析与内容研究的基础上,发现以云贵川为研究区域的日本博士论文呈现如下特征:

(一)稳定增长与持续关注

本文收集到的日本博士论文最早可以追溯到1940年,至今大概80年时间,共创造出107篇论文成果,其中20世纪90年代中期之前,日本博士对于云贵川的研究存在一定的中断性,论文发表年份跨度较大;但从20世纪90年代中期至今几乎每年都有博士论文发表,年份上呈现出稳定的连续性。再者,21世纪之前共有论文数15篇,进入21世纪至今共有论文数92 篇,在数量上明显反映出急速增长的趋势。综合而言,日本博士对云贵川地区研究呈现了稳定持续的特征。

(二)区域特色与深入挖掘

基于无法跨越的自然地理、民族文化等要素,日本博士论文紧密围绕云贵川地区的宗教文化、社会变迁及社会动态、农林种植业、民族历史、文字语言、观光开发等展开,研究领域呈现多元化的趋势。同时又立足于各省份的区域特色进行深入挖掘,云南省哈尼族研究、贵州省苗族研究、四川清代移民及美术史研究均紧密围绕区域特色展开。

(三)留日学者是核心力量

据笔者掌握资料显示,日本学界围绕云贵川地区展开研究的博士论文中半数以上为中国留日学生,甚至还有英语国家留日学生。博士论文具有学术性、系统性与权威性,是对某一领域的深入挖掘与夯实研究。中国留日学生凭借语言与生长环境的优势,对云贵川地区进行数据收集、实地考证与拍摄记录,可以说是日本学界管窥西南地区全貌与细致内容的核心力量。

(四)学术发展与研究交流

以云贵川为研究区域的日本学者博士毕业后一般会一直从事博士阶段的研究,并申请文部科学省课题以延续自身研究方向。日本苗族研究新兴学者佐藤若菜、少数民族歌谣研究者梶丸岳、关注中国观光发展并将研究视野扩展到东南亚地区的山村高淑、致力于西南越境民族研究的宫胁千绘等一系列日本学者逐渐成为研究中国西南地区的专家,他们与中国学者合作交流,共同发表论著,取得了多样化、影响力较大的学术成果。

结 语

本文运用文本计量的研究方法,呈现了以云贵川为研究区域的日本博士的总体数量、变化趋势、培养机构、研究领域等方面的整体貌相。同时按照云贵川整体区域、云南省、贵州省、四川省等个体区域,对相关论文进行分类整理,发现日本博士对云贵川的研究领域多样,在论文数量上呈现持续稳定增长的趋势,留日学者成为日本研究云贵川地区的重要学术力量。

通过对以云贵川为研究区域的日本博士论文的统计分析与内容研究,为我国区域史的研究提供“他者”的思考视角与基础资料,对西南地区各省份的多元文化的海外传播与海外形象建构起到积极借鉴意义。在当下“一带一路”倡议的影响下,中华文化正以多层次、多样化的形式传播至海外,云贵川地区作为中国独具少数民族文化特色的区域成为日本博士论文选题的热点,也从侧面彰显出中华文化独特的魅力所在。