深松耕对石灰岩红壤物理性状和玉米生长发育的影响*

2021-04-07李永贤张晓云吴开贤安曈昕杨友琼吴伯志

李永贤,张晓云,吴开贤,安曈昕,周 锋,杨友琼,吴伯志

(云南农业大学 农学与生物技术学院,云南 昆明 650201)

土壤耕作是影响土壤耕层构造的关键措施,可调节土壤的水、肥、气、热等土壤环境要素,使土壤理化性状得到改善,有利于作物生长发育,产量增加[1]。深松耕是重要的基本耕作措施之一,也是具有显著增产作用的土壤保护性耕作技术,其原理是利用深松铲疏松土壤,打破犁底层而不翻转土壤,不破坏土壤的自然结构[2-3]。

目前,深松耕已在中国农业生产中受到了高度关注和应用推广,并在不同地区不同土壤上进行了研究。在华北地区,与常规旋耕相比,深松耕处理20~30 cm 和30~40 cm 土层土壤紧实度分别显著降低了37.76%和22.26%[4];深松耕提升了耕层土壤蓄水保水能力和玉米根系吸收能力,改善玉米灌浆特性,玉米百粒质量平均提高了14.40%[5];显著促进了玉米地上部氮、磷的吸收,有明显增产效果[6]。在南方旱地红壤区,深松耕较免耕、旋耕土壤团聚性好,可显著改善深层土壤结构,进而提高耕层土壤贮水潜力[7]。深松耕较旋耕能显著提高0~40 cm 土层土壤入渗率[8],有效改善土壤通透性,更好地补充和活化土壤磷,提高土壤磷的有效性,并且能减少土壤钾素的耗竭[9],提高了玉米叶片光合作用效率,促进玉米水肥高效利用,显著增加了玉米穗数、穗粒数和百粒质量[10]。然而,相关研究主要是针对黑土、灰钙土和褐色土等,对西南地区较为典型的石灰岩坡地红壤缺乏探讨。

云南省为高原地区,耕地类型以山地和坡地为主,其中滇中和滇东地区耕地多为石灰岩发育的红壤[11]。长期以来因坡耕地被过度利用,且缺乏合理养护,土壤理化性状日渐恶化,犁底层增厚,耕层变浅,此外水土流失还带走了土壤中大量有机质和养分,导致土地生产力下降[12]。所以,迫切需要通过适宜的耕作措施改善土壤质量,提高作物产量和品质。然而,由于该地区坡耕地地块零碎,机械翻耕作业适宜性差;另外,农村劳动力缺乏,耕作方式主要以小型机械旋耕或免耕为主,但长期旋耕使耕层疏松,土壤蓄水保墒能力降低,同时形成犁底层,作物根系下扎困难,而长期免耕增加了表层土壤容重,土壤通气性差,养分含量较低,影响了作物生长发育,均导致作物产量下降[13-14]。因此,近年来深松耕在云南逐渐受到关注和重视[15]。

本研究拟针对云南石灰岩坡耕地,以区域大宗粮食作物玉米为研究对象,以生产中大面积应用的旋耕为对照,探讨深松耕与旋耕配合对土壤物理性状和玉米生长发育的影响,以期阐明深松耕在该地区的相对适宜性及其作用的持续性,为云南山区玉米增产能力提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2016—2018 年在云南省昆明市石林县西街口镇雨布宜村(E103.457°,N24.868°,海拔1 942.5 m)进行。该地区全年日照时间2 339.0 h,年平均气温16.6 ℃,年平均降雨量949.6 mm,降雨时间集中在5—10 月,全年无霜期252 d,≥10 ℃的年活动积温4 814.6 ℃[16]。试验地土壤为红壤,pH 5.21,0~30 cm 土层有机质含量12.72 g/kg,全氮含量0.741 g/kg,全磷含量0.361 g/kg,全钾含量8.439 g/kg,碱解氮含量79.53 mg/kg,有效磷含量14.66 mg/kg,速效钾含量130.81 mg/kg。

1.2 试验材料与处理

供试玉米品种为本地主栽品种云瑞88 (Zea maysL.Yunrui 88)。试验设常规旋耕15 cm 和深松耕30 cm 2 个处理,重复4 次,完全随机区组设计。行株距分别为60 cm 和25 cm,密度66 660 株/hm2,小区面积42 m2(长6 m×7 m),小区间距1.5 m;区组间间距2 m。于2016 年、2017 年、2018 年每年的4 月下旬采用拖拉机(雷沃欧豹M1404-D)挂相应的耕作机具(旋耕机型号为“阳宇1GBT-250”;深松机型号为“大华宝来1SZL-300”)进行耕作处理,其中旋耕处理深度为15 cm,深松耕处理为先间隔30 cm 深松30 cm后再旋耕15 cm。玉米播种期为每年的5 月中旬,收获期为每年的10 月中旬。播种前参照当地生产用肥量,施用精制有机肥(有机质≥45%,N+P2O5+K2O≥5%) 1 500 kg/hm2,复合肥[m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)=15∶15∶15)]600 kg/hm2为底肥,在玉米苗期和大喇叭口时期分别追施尿素(总氮≥46.4%)225 kg/hm2和300 kg/hm2。玉米幼苗阶段进行适量浇水,生育期间进行必要的病虫害防治。

1.3 样品采集与方法

1.3.1 样品采集

于2016 年5 月采集试验地土壤,进行基础理化性状测定;每年玉米大喇叭口时期(7 月)进行玉米株高、茎粗和叶面积指数测定;每年玉米收获期(10 月)进行土壤物理性状、农艺性状和产量测定。

1.3.2 方法

(1) 土壤基础化学性状

用土钻按“S”形进行多点混合取样,取至30 cm深处,取500 g 带回实验室,剔除植物根系和石块等杂物后风干,参考《土壤农化分析》[17]进行测定。

(2) 土壤物理性状

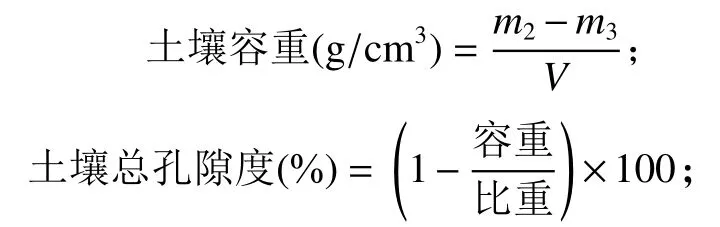

土壤容重、土壤孔隙度和土壤含水量采用环刀法测定:于各小区内随机选取3 个位置挖土壤剖面,用环刀(容积V=100 cm3)分别取0~10 cm、>10~20 cm 和>20~30 cm 土层土壤,立即称质量记为m1;之后,将环刀置于烘箱中,在105 ℃条件下烘至恒质量记为m2;最后洗净环刀烘干称质量记为m3。计算公式如下:

式中,土壤比重取近似值2.65 g/cm3;

土壤紧实度(单位:kPa):2016 年和2017 年采用指针式土壤紧实度仪(型号6 120,美国生产)测定;2018 年采用数显式土壤紧实度仪(型号SC-900,美国Spectrum 生产)测定。在每年玉米收获期,在小区内按“W”形随机选取10 点分别对0~10 cm 和10~20 cm 土层进行测定。

(3) 玉米农艺性状及产量

农艺性状测定:每小区随机选取具有代表性的10 株玉米,分别用塔尺、皮尺测量株高、茎粗(第2 节)、穗位高和全展叶长和宽,用长宽系数法计算单叶叶面积指数。收获期玉米地上部分带回实验室置于85 ℃烘箱中恒温烘干至恒质量,冷却后称其干质量(精度:0.01 g),换算成生物产量(kg/hm2)。

产量及产量性状测定:玉米收获时,每小区随机选取具有代表性的20 穗用于室内考种和出籽率计算;每小区收获玉米穗称鲜质量(边行除外),计算经济产量(kg/hm2)。

1.4 数据分析

采用IBM SPSS Statistics 25.0 对所有指标进行方差分析,Sigmaplot 12.5 进行作图。

2 结果与分析

2.1 深松耕对玉米生长及产量的影响

与常规旋耕相比,深松耕仅显著增加了2016 年玉米经济产量(图1),但不同年份间存在明显的差异,2016 和2017 年深松耕较旋耕的玉米经济产量分别增加13.76%和2.32%,2018 年反而减产4.36%。说明深松耕能提高玉米经济产量,但连年深松耕降低增产优势,甚至减产。如图1 所示:在2016 和2017 年,深松耕处理地上部生物产量较旋耕处理分别显著增加28.21%和21.38% (P<0.05),而2018 年则表现为深松耕处理小于旋耕处理,与前2 年相反,降低了1.53%。总体来看,3 年间玉米地上部生物产量变化规律与经济产量相对一致,均表现为前2 年深松耕显著高于或高于旋耕,在2018 年相反,说明在前2 年,深松耕能显著增加玉米生物量的积累,但随着深松耕年限的延长,其增加效果会下降,之后再继续深松耕反而不利于玉米地上部生物量的积累。

图1 深松耕对玉米产量的影响Fig.1 Effects of sub-soiling on yield of maize

由表1 所示:从产量性状上看,穗长和穗粗是影响玉米经济产量的主要因素。与旋耕相比,2016 年深松耕显著增加了玉米穗长和穗粗,从而显著提高了玉米产量;2017 年深松耕较旋耕在一定程度上改善了玉米穗部性状,但差异不显著;与前2 年不同,2018 年深松耕玉米百粒质量虽显著大于旋耕,但其余穗部性状均较旋耕差,并在秃尖长和穗粒数上表现显著。

由表2 所示:同一年份下,深松耕对玉米叶面积指数影响显著(P<0.05),表现为深松耕处理玉米叶面积指数高于(2016 年)或显著高于(2017年)旋耕处理,而2018 年却表现为旋耕处理玉米叶面积指数显著低于深松耕处理。深松耕对玉米株高和茎粗虽无显著影响,但也表现出与对叶面积指数相同的影响规律:前2 年深松耕玉米株高和茎粗大于旋耕处理,2018 年则相反。说明在玉米生长前期,随着深松耕年限延长,深松耕促进玉米生长、增产的效果持续2 年后会呈下降趋势,并且与旋耕相比,连年深松耕促进玉米生长的幅度逐年降低,甚至在第3 年出现负增长。

表1 深松耕对玉米产量性状的影响Tab.1 Effect of sub-soiling on the yield traits of maize

表2 深松耕对大喇叭口时期玉米生长的影响Tab.2 Effect of sub-soiling on the maize growth at the big flare stage

如表3 所示:在玉米收获期,由于2017 年玉米生长前期叶面积指数较其他2 年高,利于后期玉米生长,所以无论是株高、穗位高,还是茎粗,都较其他2 年大,生长最好。随着耕作年限增加,不同耕作处理表现出与玉米大喇叭口时期相同的影响规律。

2.2 深松耕对土壤容重的影响

如表4 所示:各处理土壤容重随土层深度的增加而增大,不论土层深度,2 种耕作方式的土壤容重均表现为深松耕<旋耕。具体来看,在2016 年,0~10 cm 土层,深松耕处理土壤容重显著低于旋耕处理(P<0.05),降低幅度达11.30%;2017 年,与旋耕处理相比,深松耕处理显著降低了3 个土层土壤容重(P<0.05),其中>10~20 cm和>20~30 cm 土层降低幅度较为明显,分别达到11.76%和13.74%;从2018 年各土层土壤容重平均值来看,与旋耕相比,深松耕对容重的影响与前2 年相似,但影响幅度下降。说明深松耕对降低土壤容重有一定的促进作用,随深松耕年限延长,促进程度先增加后减小。另外,2 种耕作方式实施3 年后,无论是旋耕还是深松耕均使土壤容重增加,特别是>10~20 cm 和>20~30 cm 土层。

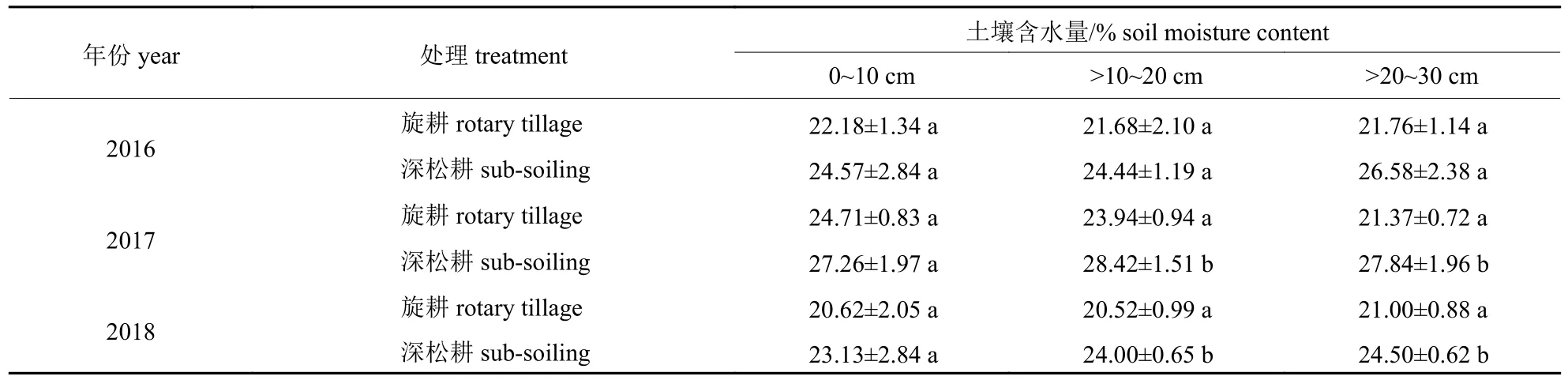

2.3 深松耕对土壤含水量的影响

如表5 所示:在玉米收获期,降雨减少,气温下降,土壤水分状况相对稳定,3 个土层土壤含水量差异不大,2017 年土壤含水量高于其他2 年。在2017 年和2018 年,深松耕>10~20 cm和>20~30 cm 土层土壤含水量显著高于旋耕,说明深松耕有利于保持深层土壤水分。

2.4 深松耕对土壤总孔隙度的影响

如表6 所示:深松耕对土壤总孔隙度的影响规律表现为深松耕>旋耕。从不同年份来看,不同土层的土壤总孔隙度在2017 年最大,2016 年次之,2018 年最小;在2016 年0~10 cm 土层和2017 年0~10 cm、>10~20 cm 以及>20~30 cm 土层,深松耕处理土壤总孔隙度显著大于旋耕处理(P<0.05),分别达11.30%和8.04%、11.76%以及13.74%;2018 年2 处理间土壤总孔隙度无显著差异,但从平均值来看,仍是深松耕处理土壤总孔隙度最大。此外,与旋耕相比,2017 年和2018年均表现出深松耕处理对>20~30 cm 土层土壤总孔隙度的增加幅度比对0~10 cm 和>10~20 cm 土层土壤总孔隙度的大,说明深松耕更有利于增加深层土壤总孔隙度,有助于土壤气体的交换和水分蓄积和运输。

表3 深松耕对收获期玉米生长的影响Tab.3 Effect of sub-soiling on the maize growth at the harvest time

表4 深松耕对土壤容重的影响Tab.4 Effect of sub-soiling on the soil bulk density

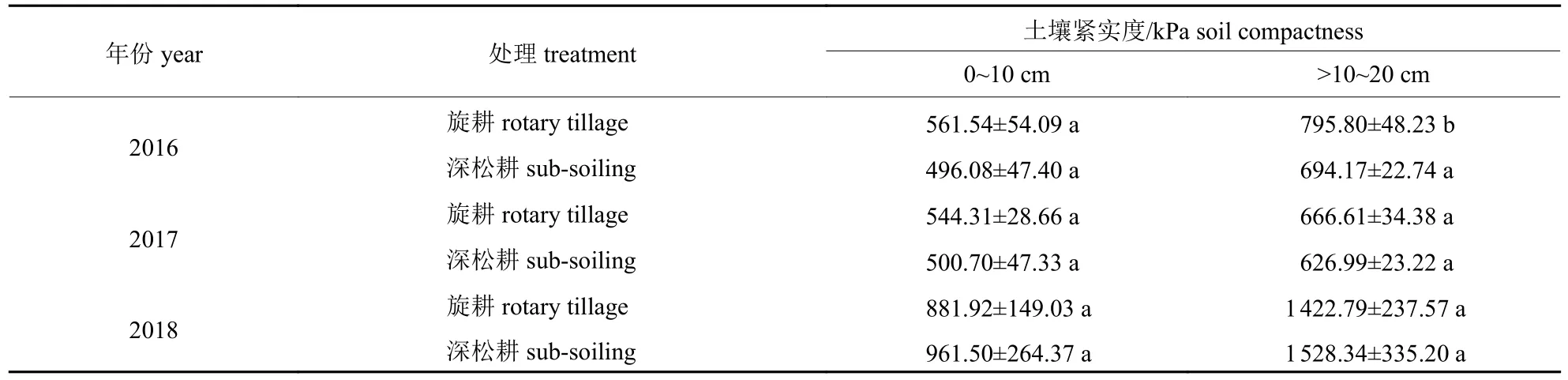

2.5 深松耕对土壤紧实度的影响

土壤紧实度也称土壤贯穿阻力,反映土壤的机械化适耕性。如表7 所示:连续耕作3 年后,土壤紧实度与土壤容重结果表现一致,无论是旋耕还是深松耕的土壤紧实度都明显增加。各处理土壤呈现上松下紧的现象,随着深松耕年限增加,深松耕处理各土层土壤紧实度表现出先降低后增加的变化趋势。具体来说,在2016 年和2017 年0~10 cm、>10~20 cm 土层,深松耕处理土壤紧实度均低于旋耕处理,其中,对2016 年>10~20 cm 土层土壤紧实度降低效果显著(P<0.05),降幅达12.77%;与前2 年相反,与旋耕相比,2018 年深松耕处理增加了0~10 cm 和>10~20 cm 土层土壤紧实度,增幅分别达9.02%和7.42%。

3 讨论

本研究针对典型的石灰岩坡耕地,通过3 年的大田试验,研究发现与常规旋耕相比,第1 年深松耕处理后,土壤犁底层被打破,容重和紧实度降低,土壤孔隙增加,保水效果提高,为玉米生长发育创造了良好的环境,增产效果显著,但随深松耕年限延长,土壤容重和紧实度较第1 年增加,土壤总孔隙减少,深松耕增产效果下降,第3 年甚至减产。所以,为实现该地区玉米高效增产,隔年深松耕土壤是值得推广的耕作方式。另外,除了深松耕年限,还应考虑当地生产上连年深松耕的劳动力投入、深松耕与其他耕作方式轮换的可行性以及是否需要配合其他农艺措施等。

表5 深松耕对土壤含水量的影响Tab.5 Effect of sub-soiling on the soil moisture content

表6 深松耕对土壤总孔隙度的影响Tab.6 Effect of sub-soiling on the soil total porosity

表7 深松耕对土壤紧实度的影响Tab.7 Effect of sub-soiling on the soil compactness

深松耕具有显著的增产作用已在许多地区得到了证实,其主要的增产机制是降低了土壤容重和紧实度[18-19],深松后的土壤虚实并存,土壤孔隙增多,通气性得到改善,导热性及蓄水能力增强,雨水渗透到深层土壤,有效减少了地面径流和水分蒸发,作物根系下扎得更深,提高了作物对水肥的利用率,进而实现增产[20-21]。另外,深松耕不扰乱土层,利于保持土壤养分上高下低的垂直分布规律,降低土壤有机质矿化速率,从而促进土壤有机质含量的增加,加快深土层的熟化[22],为作物根群创造了良好的土壤环境。因此,深松耕协调改善了土壤水肥气热条件,能更好地供给作物生长所需的水分与养分,作物根系发育良好,其营养范围扩大,土壤透水性和通气性得到相应改善,好氧性微生物活动频繁,有机物质能更充分地被分解,养分能有效被作物利用[23]。

多项研究结果均表明:深松耕对土壤改良作用效果好,也能显著提高作物产量,但本研究中,受土壤容重、总孔隙度以及紧实度的影响,与常规旋耕相比,深松耕处理在前期虽能增加玉米产量,但随着深松耕时间延长,增产率呈下降趋势,甚至减产,说明连年深松耕不利于增产。也有少量研究表明:连年深松耕会引起底层土壤通透性增大,底层有机质的矿化增加,不利于有机碳的固定和累积[24]。导致这一问题的原因可能有以下两方面。一方面深松耕效应有一定的持续期,深松耕频繁反而会影响其作用的发挥。例如,郑侃等[25]研究结果表明:深松耕+免耕处理2~3 年时可使作物产量显著提高,增产量为13.96%,当连续深松耕4 年以上时,作物增产速率开始下降;同样的,何进等[26]认为:无需连年深松耕土壤,因为其效果可持续4 年以上,建议免耕4 年后,进行1 次深松耕,土壤结构会得以保持,作物高产效果稳定;LOPEZ 等[27]则表示2~3 年深松耕1 次利于作物维持高产。其次,可能是长期相同的耕作措施容易引起病虫害的发生,影响作物产量。深松耕后土壤疏松,透气性好,有利于致病菌的生长和繁殖,连年深松耕的农田土壤致病菌数量较常规旋耕有较大幅度的提高,并随深松耕年限的延长而增加。SONG 等[28]研究表明:连年深松耕处理会显著增加病菌数量,玉米病害逐年加重趋势明显。所以,还需从土壤化学性状,比如有机质含量、土壤有效养分等方面进一步研究连年深松耕对于该地区玉米产量的影响机理。

4 结论

本研究通过3 年大田试验,发现与旋耕(对照)相比,深松耕显著降低了耕层(0~20 cm)土壤容重和土壤紧实度,且在2016 年分别降低了7.24%和12.22%,增加了土壤总孔隙度,有利于保持深层土壤水分,有助于促进玉米生长发育,显著增加干物质积累量,进而提高玉米经济产量和生物产量,但其效果随深松耕年限的延长先增后减;随着深松耕年限增加,与同年旋耕处理相比,深松耕处理增产优势呈下降趋势,甚至减产,表现为深松耕处理分别增加经济和生物产量13.76%和28.21% (2016 年)、2.32%和21.38%(2017 年),2018 年减产4.36%和1.53%。深松耕在该地区具有一定适宜性,其效果能持续2 年,且在第1 年最为明显,所以隔年深松耕配合旋耕是较为适宜的耕作措施。