数字时代下的互动装置艺术应用研究

2021-04-02LiBing

■李 冰 Li Bing

(南京理工大学设计艺术与传媒学院,江苏南京 210000)

数字化技术的日新月异,使得当今艺术的发展越来越具有科技依赖性。人们的审美要求开始提高,不仅需要有舒适的展览环境,也需要注入科学技术来提高艺术的参与度和互动性。科技手段的进入,改变了艺术创作的思维和存在方式,也给创作者提供更多可能性和可行性。数字互动装置艺术融合了数字编程、艺术设计、计算机辅助等多种科学技术,是当今装置艺术中的前沿话题。本文通过对作品《犀牛》的创作,了解数字技术是如何介入到装置艺术中的,以及数字技术带给装置艺术的变革和优势。

1 数字互动装置艺术

数字化技术其实是运用0和1两位数字编码,通过硬件设备来表达、传递和处理信息的技术[1]。常见的数字技术媒介有:图像、动画、视频、音频等。数字互动装置艺术就是运用数字化技术进行装置艺术的创作,具体是将数字影像作为一种创作媒介或创作材料进行组装和放置的,通过创作者巧妙设计构思,参与式的互动体验以及直观呈现方式,能够加强观者的视觉感受和心理体验,既可以增加观者的记忆点,同时更深刻感受和理解装置作品要传达的内容或理念。

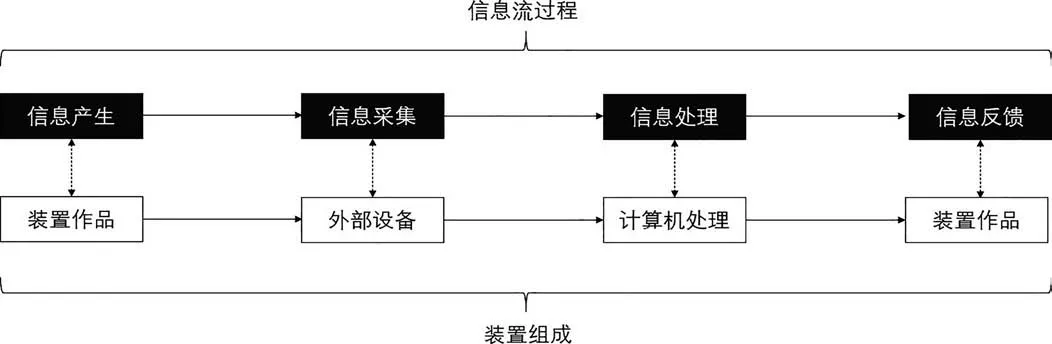

数字互动装置艺术属于跨学科的研究范畴,其在一定程度上模糊了科技与艺术的边界,是很好的科艺融合的产物。数字互动装置作品工作原理具体是通过一些外部硬件(例如各种传感器、摄像头等)对作品所在场景中的观者进行数据信息的收集,再通过后台设定的程序编码,使计算机自动处理收集的信息,转化为视频、图像、音频等感受反馈给观者[2](图1)。

根据数字互动装置的工作原理,可以看出较传统的装置艺术而言,数字互动装置艺术通过对观者产生的不同的信息进行处理和反馈,着重强调了装置艺术的互动性。传统的装置艺术是一种单向的、直接的信息[3]。如杜尚的装置艺术作品:《泉》《自行车轮》等所展现出来的作品是创作者个人的想法或创作者想通过创作引发人们对某些事物的思考,在物品的摆放和组合上都由创作者一人决定,并且观者是不被允许触摸和变动的。数字互动装置艺术则是双向的,一个完整的数字互动装置往往需要创作者和观者共同完成。

数字互动装置艺术的创作采用了非线性叙事方式,即观者在参与装置时产生的信息通过计算机处理再反馈回来[4]。因不同的观者对装置作品的反应不同,带给装置作品的不同的内容和走向,就会产生多种不同的叙事结构,使观者成为作品的组成部分[5]。这种参与性和实时交互行为是数字互动装置艺术区别于传统装置艺术的一大特点。如百度与UCCA Lab联手打造的沉浸式互动体验项目“Animistic Imagery”;其结合AI艺术训练,根据参与者动作的大小、快慢以及触摸感应等变化呈现不同的艺术效果,以此探索AI与人类的关系。

■图1 数字互动装置工作原理

■图2 Team Lab团队作品“花舞印象”“灯森林”

■图3 投影幕布动态画面

数字互动装置在呈现方式上有很大不同。传统的装置艺术主要采用物品的堆砌、重复和组合的方式,属于观赏性的不可触摸的视觉呈现。数字互动装置更多采用新媒体数字媒介(投影仪、显示屏等)进行呈现和传播。与传统媒介传递相比,新媒体可以发挥用户的主观能动性,激发用户兴趣。使用户能够主动探索产品信息,与产品产生互动;积极表达反馈意见及建议,增强参与感[6]。一些心理学测试结果显示:进入人类大脑的信息约85% 来自眼睛,10% 来自耳朵,其余 5% 则来自其他器官[7]。所以目前数字互动装置艺术的反馈大部分作用在人类的视觉和听觉上,例如日本艺术团队Team Lab 的设计作品,以动态图像和绚丽灯光为主,搭配适当的音频,用科技手段来呈现艺术的乐趣和沉浸式地体验(图2)。

数字互动装置艺术在形成艺术的整体构思上具有很大优势。传统装置艺术容易受到创作者自身思考、操作可实施性、场景布置等方面的约束,不利于创作者更好的思考和表达。数字互动装置艺术的整体构思其实是虚拟构思,一个装置作品必要出现的互动行为和随机出现的互动行为都应该考虑在内,与空间环境结合吸引人们的介入和参与,由此为创作的思路带来了更多可能性[8]。如作品“Momentum”,将光、声和运动融为一体,创造独特的视觉体验,也为空间带来更多可能性。具体实施方面,因有各种各样的多媒体硬件和计算机软件以及编程语言的加持,使其在创作过程中更少受到技术操作、场景布置等方面的问题,增加可预见性和可实施性。

2 “犀牛”创作过程应用

数字互动装置艺术的创作主要包括整体构思、呈现方式、外部设备选择以及互动程序编写四个重要部分。整体构思是对装置艺术作品想要传达怎样的含义、通过怎样的方式传达以及预想的传达画面做整体把控。装置艺术呈现方式如前文所说更多的是作品以怎样的形态出现在观者面前。外部设备选择是在确定呈现方式之后根据作品的整体构思选择合适的设备,例如采用投影仪、传感器、音响、触摸屏等多媒体设备[9]。互动程序的编写是整个装置艺术作品的技术核心,是数字化技术在装置艺术中的具体表现,但也是整个作品中技术难点,一般的数字互动装置艺术团队会选择专业的编程人员进行辅助[10]。一个好的程序语言意味着一次成功的科艺融合[11]。

通过对数字互动装置艺术的认识和了解,根据作品的互动形态可以分为非接触互动和接触性互动[12]。对此分别实践创作关于犀牛保护的作品,从创作过程中更深入了解数字化技术是如何作用在装置艺术中的[13]。

犀牛是第二大陆生动物,是世界上最大的奇蹄目动物[14]。现在世界上仅存五种犀牛:白犀牛、苏门答腊犀牛、黑犀牛、爪哇犀、印度犀。传说中充满神秘色彩的“独角兽”原型就是印度犀牛。犀牛角因其传说中神奇医疗效果和尊贵身份的象征而售价高昂,盗猎者残忍割去犀牛的角。在中国、韩国和一些东亚国家,犀牛角被制成传统药材。阿拉伯国家把犀牛角看作社会级别的象征。在也门和阿曼,犀牛角被用来制作仪式上使用的匕首手柄。犀牛角主要成分为角蛋白,至今并无现代科学证据证明其临床药效,现存的5种犀牛中,有2种处于几近灭绝的边缘,其余3种也处在受威胁状态。中国境内已经没有野生的犀牛(中国的最后一只犀牛于1972年因人类猎杀灭绝),在中国只能在动物园里看到犀牛了。

2.1 非接触性互动——“犀牛1”

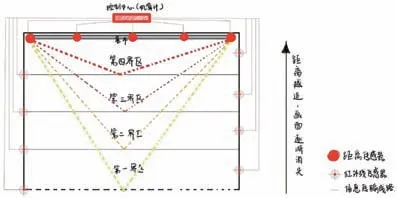

“犀牛1”希望通过数字互动装置艺术呈现人类与犀牛的距离问题。整个装置采用投影幕布的呈现方式,根据观者与幕布距离的远近程度将现场分为四个界区,投影幕布上会出现相应的动态画面:观者来到第一界区可以看到远处几只犀牛休憩玩耍,第二界区镜头推进瞄准一只犀牛,此时犀牛仿佛被人盯上呈现警惕的状态。当来到第三界区时,画面中的犀牛消隐状态,直到来到第四界区,犀牛完全消失。(图3)同样,当观者逐渐退回到第一界区,幕布画面又重新出现一群犀牛休憩。以这样的互动行为,让观者真实感受到人类的接近对犀牛的消逝程度,告诫人们应该与犀牛和犀牛角制品保持距离,不要因为人类的过分“接近”而导致犀牛消失灭绝。

“犀牛1”作品创作所需要的工具有:投影仪、投影幕布、计算机、红外线传感器以及距离传感器和装置所需装饰物品。其工作原理就是通过红外线传感器和距离传感器对装置作品中的观者进行纵向和横向的精准位置定位,采集定位信息通过有线传输到计算机,再根据编写好的程序调用此位置信息所匹配的图像信息,投放在投影幕布上,完成整个互动行为(图4)。

■图4“犀牛1”工作原理

■图5“犀牛2”工互动图像变化a

■图6“犀牛2”工互动图像变化b

2.2 接触性互动——“犀牛2”

前文讲到很多国家和地区将犀牛角作为药材导致犀牛被大量捕杀。犀牛角的主要成分是角蛋白,相当于人类的头发和指甲,目前也没有科学依据证明犀牛角具有高用药价值。“犀牛2”通过接触互动的方式来达到传播犀牛角并无较高的药用价值,以此减少买卖和杀害的目的。

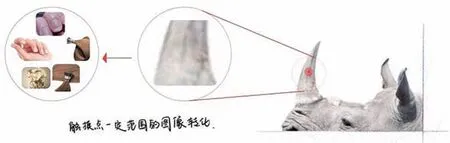

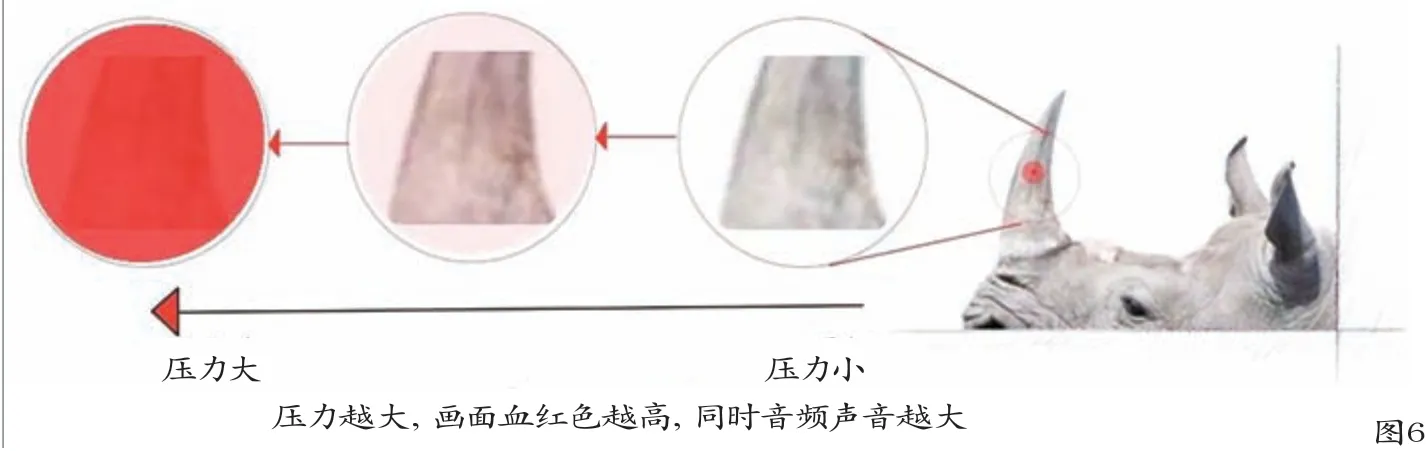

作品“犀牛2”的呈现方式是立体形象。将犀牛头部造型通过技术手段仿真出来,重点突出犀牛角,露出眼睛放置在地面。“犀牛2”装置艺术作品的互动行为有两个,都集中在犀牛角的位置。第一个互动行为是通过触摸犀牛角表面,触摸点附近一定范围的犀牛角仿真表皮会变化为其他具有角蛋白成分的图像,例如头发、指甲等。让观者了解犀牛角的成分类比,以及传达无高用药价值的目的(图5)。第二个互动行为是对犀牛角表面进行按压,表面会根据压力的大小出现不同的画面(图6)。例如压力逐渐增大,画面出现血红色直到被全部覆盖,同时出现犀牛痛苦嘶吼的声音,从视觉和听觉上展现犀牛在遭受伤害时的痛苦和绝望。以此感受人类迫害犀牛时的场景,引起人们对犀牛保护的重视。

“犀牛2”的创作属于接触性互动,主要运用到仿真犀牛头部、触摸屏、压力传感器、计算机及其他装饰物品。本装置较难实现的部分是触摸屏与犀牛角形态的结合,因涉及曲面屏的制作和拼接,需要专业技术辅助完成[15]。触摸屏与压力传感器采集的信息依然使用有线传输的方式,通过犀牛头的内部和地下与控制中心(计算机)相连,从而完成整个互动行为。

3 结语

装置艺术的创作应跟随社会变化和时代科技的发展,将艺术与科学技术融合在一起,通过软硬件载体来呈现新时代的艺术表达。数字技术对装置艺术起到了互动性、沉浸式、信息自动更新等作用,并且使装置艺术在呈现方式上有更多选择,为创作构思带来更多可能性。在创作过程中,因技术与操作方面有限,并没有对互动装置进行程序编码,导致无法制作实物,实属遗憾。在后期的学习中有机会对程序语言进行学习,期望对互动装置艺术作品进行修改和完善。