论“阴阳”概念严格规定性的意涵及其意义

2021-04-02张登本

●张登本

阴阳概念源于古人在长期生产、生活中“近取诸身,远取诸物”(《易传·系辞下》)的取象思维。阴阳概念的初义,一方面是人们通过对太阳活动及其产生的光、热能及其与此有关的向光、背光,温热、寒凉,晴天、阴天等等自然现象长期的观察和体验,在“远取诸物”取象思维下产生和抽象的。这一认识过程可从阳和阴字的写形得到证实,“有日则为陽,无日是为霒(陰)”即是明证,另外还可从现存最早使用“阴阳”概念的《诗经》得以印证。阴阳概念发生的另一方面与人类生殖活动的“近取诸身”取象有关,乃是得自于人类本身性交经验上的正负投影”(李约瑟《中国古代科学思想史》)的切身体验。

成书于西周的《易经》中没有语词阴阳。西周末期开始将阴阳抽象为两种物质及其势力,解释诸如地震之类的自然现象。春秋战国时期是阴阳理论形成的重要时期,认为阴阳是形成宇宙万物的“大气”分化后产生的阴气和阳气,并以此解释宇宙万物的形成和演化,故有“道生一,一生二,二生三,万物负阴而抱阳,冲气以为和”(《老子·道德经》)的认识。

《诗经》是现存文献中最早使用阴阳词语的。“阳”字运用了10次,“阴”字运用了16次,“阴阳”用了一次,即“既景乃冈,相其阴阳,观其泉流”(《诗经·大雅·公刘》)。其中所涉及的阴和阳之所指,不外乎有:向光面和背光面、温热和寒凉、明亮和晦暗等意涵。春秋战国至西汉时期,阴阳概念才赋予“哲学”内涵,被广泛地用以解释天地万物及其运动变化规律,如认为“阴阳者,天地之大理也。四时者,阴阳之大经也”(《管子·四时》);“春夏秋冬,阴阳之更移也;时之长短,阴阳之利用也;日夜之易,阴阳之变化也”(《管子·乘马》)。在对阴阳有如此深刻认识的基础上,便有了“一阴一阳之谓道”(《易传·系辞上》)的抽象。就在阴阳理论形成并被广泛运用的先秦至汉代,正是《黄帝内经》的医学理论构建时期,这一世界观和方法论无疑就成为其表述生命科学知识的思维模型和所谓方法,十分自然的就被逐渐地引入于医学领域,广泛地用以解释生命现象和相关的医学知识,并逐渐地与医药知识融为一体。自《黄帝内经》始,阴阳理论在医学之中,不仅仅具有哲学属性,更为重要的是其已经成为阐述生命科学知识的重要组成部分,与医学知识紧密地融合在一起。因此《黄帝内经》中的阴阳理论,虽然还带有哲学的烙印,但是已经脱离了纯哲学的色彩,具有了丰富医药学知识的自然科学特征,是《黄帝内经》赋予了先秦哲学阴阳理论以新的生命力,也是《黄帝内经》使阴阳理论得以完整系统的表述和传承。因此笔者认为,但凡谈论中国古代哲学(汉代以前)时,不研究《黄帝内经》中的阴阳理论是有缺憾的。

阴阳概念不仅可以表示同一事物内部存在的对立的两个方面,而且更多地则是揭示自然界相反相成的两种(或两类)物质及其现象的属性。从天地日月,到人体的男女气血,都可用阴阳表示其属性及相互关系。就两种不同事物而言,“天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;水火者,阴阳之征兆也”(《素问·阴阳应象大论》);“天为阳,地为阴;日为阳,月为阴”(《素问·六节藏象论》)。就同一事物内部对立两个方面而言,如药物的气味就有“阳为气,阴为味”(《素问·阴阳应象大论》)的阴阳属性划分。《内经》中几乎对人们所能目及和认识到的事物都予以阴阳属性的规定,于是抽象出了生命科学中的阴阳概念,所谓生命科学中的阴阳,是指人体内相互关联的某些特定的物质及其机能对立双方属性的概括,也即所谓物质本体意义上的阴和阳,这在医学学科中则有别于属性意义上的阴和阳。

《内经》从生命科学知识出发,论证了事物的阴阳属性特征有相关性、普遍性、相对性、抽象性,以及属性的规定性。此处仅就现行《中医基础理论》教材中关于阴阳规定性表述的严重缺失作一简要论述。

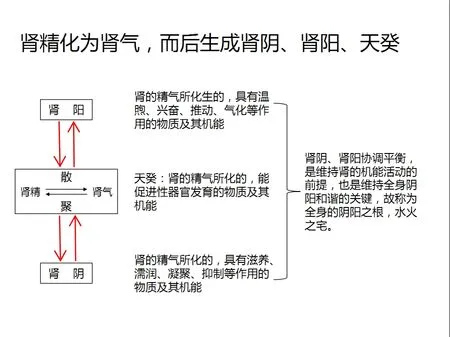

所谓阴阳的规定性体现于以下两方面。一是事物阴阳属性的不可反称性。例如就温度而言,温暖的、炎热的为阳,寒冷的、凉爽的属阴;就气象变化而言,晴朗的天气为阳,阴雨的天气为阴;就不同的时间段而言,白昼、春夏为阳,黑夜、秋冬为阴;就方位空间而言,东、南、上、外、表、左为阳,西、北、下、内、里、右为阴;就物体存在的性状而言,气态的、无形的为阳,液态的、固态的、有形的为阴;就物体的运动状态及运动趋向而言,凡运动着的、兴奋的、上升的、外出的、前进的为阳,静止着的、抑制的、下降的、内入的、后退的为阴等等。阴阳学说对事物属性的这种规定,只要在划分事物阴阳属性前提不变的情况下,已确定的属性(属阴或属阳)是不变的,如寒与热的属性,寒被规定为阴,就不能反称为阳;反之,热被规定为阳,同样也不能反称为阴。其他实例均如此。二是中医学根据自身的需要,将人体中具有温热、兴奋、推动、弥散、外向、升举等作用或特性的事物及其功能严格规定为阳,或者称为“阳气”;将人体内具有滋润、抑制、收敛、凝聚、内守、沉降等作用或特性的事物及其功能严格规定为阴,或者称为“阴气”“阴精”。此时的“阴”和“阳”具有本体论特征,故有时将其称为“阳本体”(或本体阳)和“阴本体”(或本体阴)[1]。例如肾中的精、气、阴、阳四者,肾精属性为阴,肾气属性为阳,但在中医理论中,无论就肾的生理机能、病理变化,还是临床证候、治法处方用药,均明确表达肾精不能等同于“肾阴”,同样肾气也不能等同于“肾阳”。其联系和区别见图1。

图1 肾精、肾气、肾阴、肾阳四者的联系和区别

可见,虽说肾精属阴,肾气属阳,但是就其生成、衍生、生理机能以及病理变化而言,肾精、肾气不能与肾阴、肾阳等同,相互间有联系,也有区别。

再如心藏象理论中有心气、心血、心阴、心阳之分,临床辨证又有心气虚证、心血虚证、心阴虚证、心阳虚证之别,同样也就体现“阴阳严格规定性”的重要意义。显然,“严格规定”的“阴阳”,属于“本体”层面的、维持脏腑机能活动的“物质及其机能”,是基于阴阳理论指导下从一般到个别的、“形而下”(也还含有“形而上”的成分)的认知表达;“事物属性的不可反称性”层面的“阴阳”,则是基于阴阳理论指导下从个别到一般的、“形而上”的认知表达。如同肾、心一样,各个脏腑都有“严格规定”的“阴阳”,而肾阴肾阳为其根本。否则,基础理论与后期课程《中药学》中的补气药、补血药、滋阴药、温阳药,《方剂学》中的四类补益剂,《中医诊断学》中的脏腑辨证等相关内容就会脱节。如此重要的阴阳理论在现行中医本科使用的《中医基础理论》教材却是缺失的,唯有张登本主编的新世纪全国高等中医药院校规划教材《中医学基础》于此予以传载[1]。

阴阳学说的这一规定性相对于哲学中的对立统一法则而言,具有其局限性,但在医学领域却是其优势所在。例如将具有温煦、推动、兴奋作用的物质及其功能不足时称之为“阳虚”,其临床必然有畏寒怕冷、肌肤不温、精神萎靡的症状,治疗时运用锁阳、巴戟天、鹿茸等补阳的药物才能获得良效。如果没有阴阳学说的这一规定,就可能把畏寒怕冷、肌肤不温、精神萎靡的病变称为“阴虚”,那么就会无章可循,无标准可言。可见,阴阳学说这一古代哲学思想被应用到医学领域以后,不但成为解释人体组织结构、生理、病理,指导疾病诊断、防治的思维方法,而且与医学内容有机地融合在一起,成为中医学的主要内容之一。所以医学中的阴阳,既有哲学的一般属性,又有医学的特定内容,例如阴虚、阳虚,补阴、补阳中的阴和阳,就具有物质本体的特定内涵[2]。

有鉴于此,对于《中医基础理论》,或者《中医学基础》教材,无论是教育部颁的的规划教材,还是“精品课程教材”,于“阴阳学说”章中应当对此内容要有表述。