过去的媒介:克里斯蒂安·马克雷与唱机朋克

2021-03-30王纬达

王纬达

美国声音装置艺术家克里斯蒂安·马克雷 (Christian Marclay)在波士顿艺术与设计学院学习期间,就对表演艺术和朋克摇滚同时产生了兴趣。他当时的创作理念受到维托·阿肯西(Vito Acconci)和博伊斯(Joseph Beuys)等艺术家的影响,再加上被朋克摇滚所释放的巨大政治文化能量所吸引,极大地形塑了他未来的艺术创作走向。最有趣的是,马克雷发现了视觉艺术与音乐两者之间存在着一种微妙的关联性——虽然他当时是进入以视觉艺术为中心的艺术学校学习,但却选择了制作音乐作为其艺术生命的起始点,因为他觉得音乐世界比艺术世界要花费更多的精力去探索,并且觉察到音乐的声音艺术特质以及其与群聚效应政治性的联系具有一种“视觉化”的可能性。

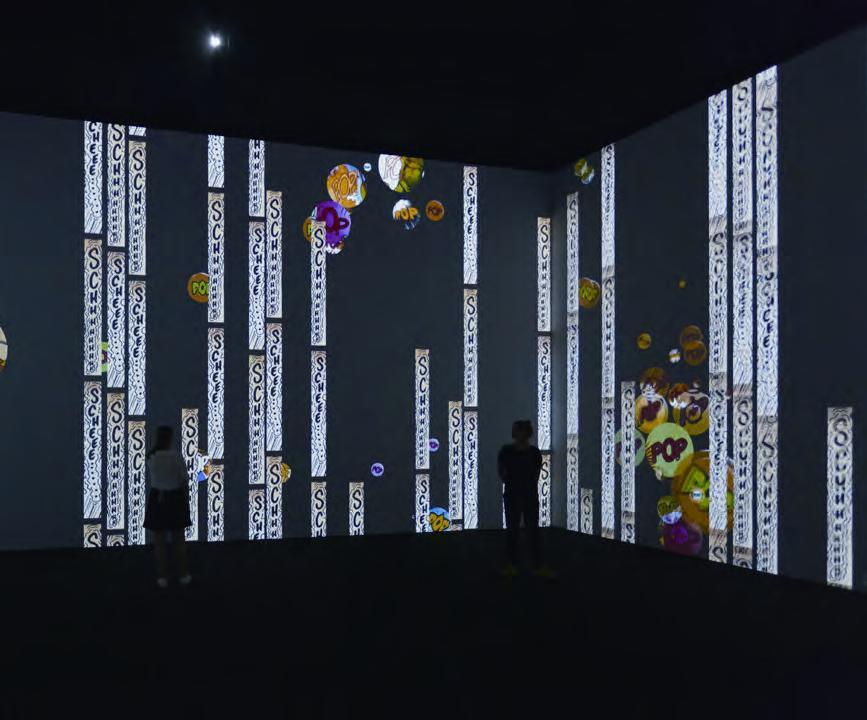

与普通音乐创作者不同的是,马克雷的音乐灵感并非来自于音乐厅或是演出场馆,而是更多地源于纽约的夜间音乐俱乐部,他发现在那里发生的任何事件与博物馆和美术馆里所见到的情景完全不同。 马克雷于1978年在库珀联盟(Cooper Union)的一个交流项目中来到纽约,后来回到波士顿后,他开始与吉他手Kurt Henry进行二重奏合作表演,但他自己并没有演奏任何传统意义上的乐器,而是作为一个出身于艺术学院的声音艺术家,通过吟唱以及为表演播放背景录音带的方式与吉他手配合演出,在表演过程中,马克雷会播放各种影像来与吉他手演奏的音乐产生互动,包括了动画片和剧情电影中的画面循环播放作为演出过程中的视听节奏音轨,所以在这个二重奏的结构中,视觉表演艺术和音乐占据着相同的比重。 1980年,马克雷举办了Event works音乐节,以探索摇滚音乐对艺术界的影响,并邀请了DNA,Rhys Chatham和Karole Armitage,Dan Graham,Johanna Went,Boyd Rice,Zev等人到波士顿,在音乐节期间,也跟随着贯穿于整个活动的理念,放映了埃里克·米切尔(Eric Mitchell),杰克·史密斯(Jack Smith),薇薇安·迪克(Vivienne Dick)等人的电影。

马克雷创作的核心来自于他对“黑胶唱机”这一音乐媒介的应用,但他在其早年运用旧唱片及唱片机创作的经历中,从来没有花超过1美元购买唱片,而是在废品市场中海淘废弃的产品,然后再去想方设法让已经破损的唱片运转起来。黑胶唱机显然是艺术家在其青年时期主要的聆听音乐的媒介,唱机的出现在上世纪打破了音乐现场性的桎梏,后来经过发展逐渐成为了1970-1980年代都市人主流的参与音乐方式,而黑胶唱机本身所具备的可以灵活挂擦、拼贴的特性也赋予了艺术家们更多的创作可能性。音乐的偶然性也是马克雷创作的重要灵感来源,正如他在受访时所说,他意识到,当听一张唱片时,由于唱片质量的恶化,唱盘表面产生噪音、划痕,以及由此所制造出的所有的这些无法预判的咔嗒声和砰砰声的出现,让艺术家探究出新的创作可能性。马克雷对于这些非预判噪声的态度不是躲闪,而是尝试使用它们,将它们带到舞台的前台播放,这样可以使听众意识到他们正在听的是现场播放的录音而不是现场音乐演出,或者说是将录音的声音与现场演出的概念混淆起来,使人们意识到他们所听到的实际上是由廉价的乙烯基塑料板媒介所发出的声响。这样做之所以如此重要,是因为黑胶唱片是当时大多数时间人们与音乐建立联系的方式,普通人在家中欣赏音乐时往往会忽略媒介在人与音乐之间所发挥的效应,而马克雷是希望通过这种特殊的将唱机搬运到舞台上演出的方式让人们认识到唱机媒介的存在。因为媒介本身具有表达能力,所以当出现播放问题时(例如跳针),所发生不可预知的演出实践并不是录制唱片的录音师和艺术家本人的意图,这样的“意外”事件的发生,对于马克雷而言,是具有创造性潜能的。

对于现代人而言,主流的音乐媒体显然已经进化到了流媒体时代,黑胶唱机也更像是上时代的一种音乐媒介。所以唱机对于马克雷而言,其价值已经远不止一种音乐载体,更像是一台过去世代的乐器。关于音乐家身份的定义,马克雷的见解也十分富有批判性:他认为自己不是一个传统意义上的“作曲家”或“音乐家”,而是更加积极地在寻找着一种跨学科性的认同,正如他本人所说: “我不会写音符,我也无法以传统方式阅读或编写音乐。” 正是因为他的创作是一种基于影像的解析,所以马克雷认为音乐家必须具备一种能够解密图像的能力。

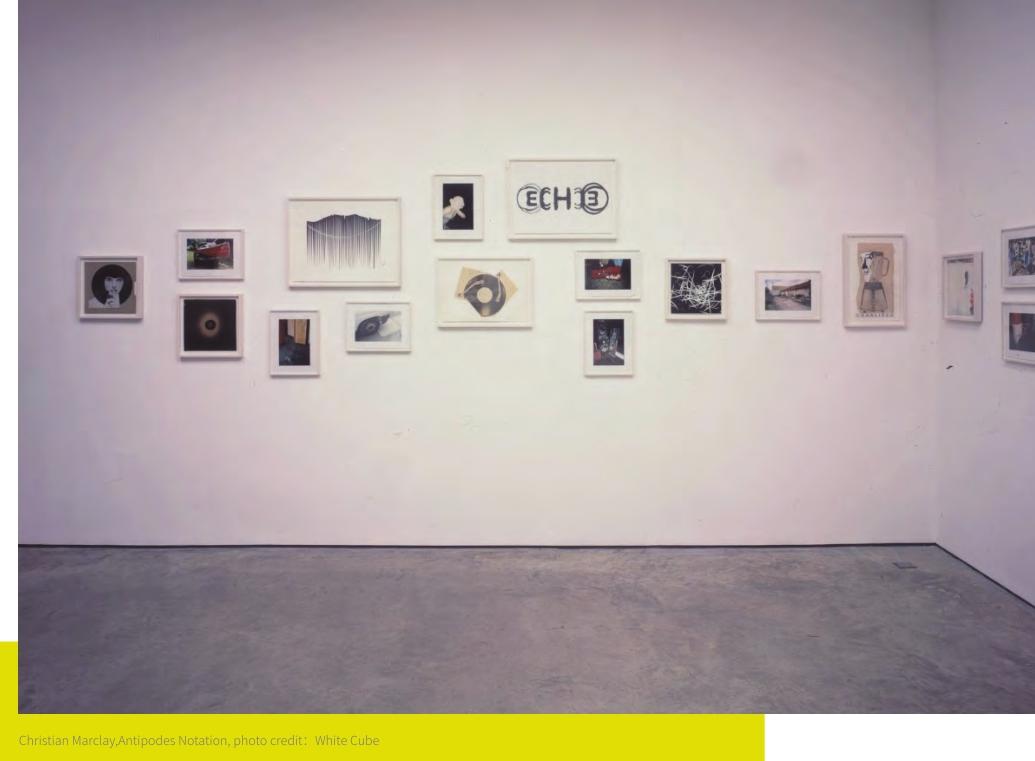

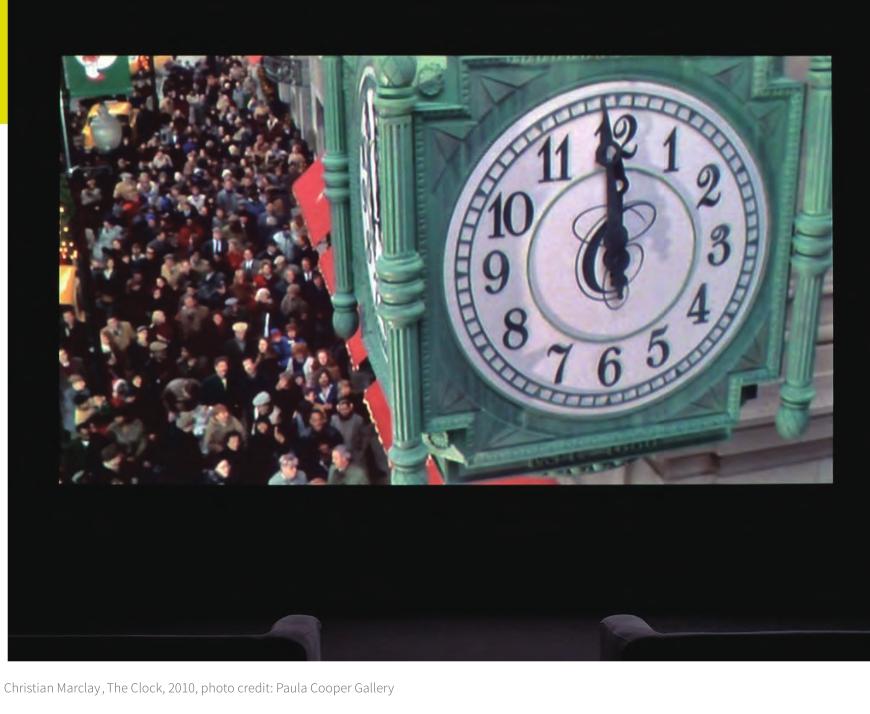

马克雷早期的作品侧重于声音装置和拼贴创作,对于媒介与历史、社会、政治等问题的探究使得他逐渐扩大了个人的研究和创作范围,并在近年来着力于电影影像的拼贴。他2010年在伦敦的白立方美術馆所展出的影像拼贴作品《钟》(The Clock)长达24小时,经过几年艰辛的研究和制作,马克雷收集了包括各种惊悚片、西部片和科幻片在内的知名和不知名电影的摘要,剪辑内容包括了弗雷德·金尼曼的《正午》、奥森·威尔斯的《陌生人》中的午夜场景以及昆丁《低俗小说》中克里斯托弗·沃肯所佩戴的腕表等。然后他通过重新编辑这些内容,以便它们实时流动。将数千部出现钟表画面的电影图像用蒙太奇的方式拼贴在一起,时长24小时的电影在持续播放的过程中,通过影像里面与时间有关的情景,与现实的时间也产生交汇。这部作品在于探究媒介与时间的内在性和外在性的关系,客观世界的时间存在与每个主体内部所构建的内在时间是同时具有重合和差异的,时间性时而交错时而相离。后来在2011年获得了威尼斯金狮奖的《钟》集中呈现出马克雷对于资料所展现电影历史的一种纯粹的美学化的过程。如果说瓦尔堡在《记忆女神图谱》(Mnemosyne Atlas)呈示的斑斓的图谱是一种为了克服“记忆危机”而铸造图像群来帮助历史学家建立一个图像志集体记忆库;那么为了提醒观者时间性与历史的差异,马克雷则选择了用媒介的时间性代替历史的时间性,通过线性的方式呈现作品图谱,让《钟》的每分每秒似乎都在进行一种时空范式的重构,影像也就被溢散为具有“时间顺序”并与时间有关的剪影。上千部电影剪辑的准备和编辑本身就是一场工作量繁重的大型媒介资料库的创设过程,而每个电影的原本的主题早已被解构,并转化成了一个个形成《钟》的线形框架下的点,历史和时间的轮廓与叙事在艺术家戏谑的玩弄下被揭开了不为人知的一面,也让所有观看这个作品的观众可以在连贯又散漫的线性影像中找到属于自我的时间点,这显然是具有某种偶然性的,因为每个人现实的时间与其所经历的电影中的时间可能相同或者相异,而这显然又与马克雷有关于媒介偶然性的兴趣不谋而合。

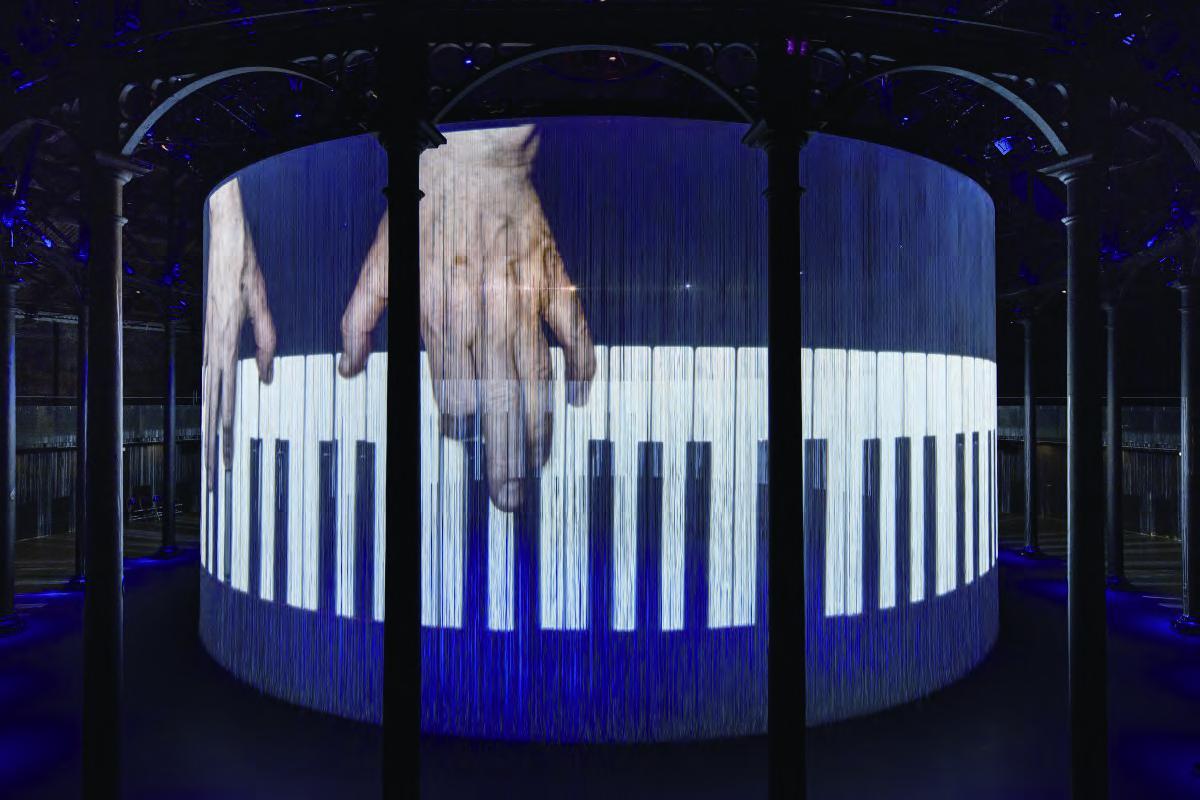

從传统意义上看,从马克雷创作中可以深切地感受到约翰·凯奇的偶然音乐、激浪派以及朋克DIY等运动的痕迹,他最大的创作特点是一直执着于对媒介与时间性的哲学和政治角度的思考,根据他自己的说法,是为了让其作品看起来比较“朋克”,比如他与唱片工厂(Vinyl Factory)的现场作品“2015白立方秀”(2015 White Cube Show),让不同的乐器和器具聚集在白立方美术馆的空间之中,由音乐家、艺术家来弹奏敲打,而马克雷本人则担任DJ的角色,手动操作一台黑胶打碟机。他利用宽敞的空间让更多观众可以聚集在这些乐器周围观看即兴演奏,也就同时创造了一个声音实验的环境,以激发聚集在一起的观看者和演奏者同样对将参与和干扰音乐的过程作为一种声音实验的互动热情,通过声音的力量将人群聚起来,激发了由人类所产生能量与声音之间的天然互动。 为响应现场表演的内容和主题,马克雷也邀请各路艺术家和音乐家在画廊空间中利用各种物器进行即兴演奏。为了与他所秉持的朋克DIY精神核心相符合,马克雷邀请了独立音乐厂牌Coriander Press参与到这场实验演出的录制工作中并制作发行限量的黑胶唱片。

马克雷的艺术身份在视觉艺术家和音乐家之间游弋转换着,探索声音与画面相互之间的仪式性解码。在1960年代之后当所谓的“新音乐”和当代艺术在电子音乐的发展以及激浪派艺术思潮的影响下,开始模糊化了视觉艺术与音乐的边界时,一部分音乐创作的艺术理念也在朝声音艺术的观念性靠拢。1970-1980年代的朋克与后朋克运动参与和融入到了这种声音与艺术的重合地带并赋予其更强烈的政治性批判特征,这也正是马克雷的艺术创作中的最重要的灵感来源。他在声音实验、声音行为以及影像媒介拼贴等领域所显现出的最独一无二的艺术形态,承袭了“绝对音乐”(Absolute Music)在后现代主义理论和运动下所重构的“去音乐化”特征,并产生了具有内在批判能动的美学力量。

参考文献:

Naomi Waltham-Smith,. 2019,. The Aesthetic Interrupted: Toward a Radical

Materialist Philosophy of Music, in The Royal Musical Association Music and Philosophy Study Group Conference.

Peter Bradshaw,. 2018 ,.Its impossible! – Christian Marclay and the 24-hour clock made of movie clips, in Guardian,access:https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/ sep/10/christian-marclay-the-clock-tate-modern-london

Eli Horwatt,. 2013,. On the Clock and Christian Marclays Instrumental Logic of Appropriation. Framework: The Journal of Cinema and Media, 54(2), 208-225.

Christian Marklay,. 1998,. Christian Marklay : interview by Jason Gross, in Perfect Sound Forever, access: http://www.furious.com/perfect/christianmarclay.html