基于双差定位法的鄂尔多斯块体西北缘地震精定位研究

2021-03-30刘甜甜范玲玲李贵明

郭 伟,刘甜甜 , 范玲玲, 李贵明

(1.内蒙古自治区地震局乌加河地震台,内蒙古 巴彦淖尔 015331;2.中国地震局地震预测研究所,北京 100036)

0 引言

地震定位是用各个台站观测到的地震波到时来反演地震的空间位置,地震精定位是开展地震学相关研究的基石。1912年,地震学家Geiger率先提出经典地震定位方法[1],但考虑到各个地区的地质构造不同、速度模型尚未完善及地震绝对到时拾取误差较大等因素的影响,经典地震定位法未能适用于所有地区。近年来,国内外地震学者一直致力于提高地震定位精度的研究,传统的定位方法有S-P到时差、单台定位法、多台定位法等。相对定位法主要是应用时间之间的相互关系,常用的有主事件法和双差定位法。2000年,Waldhauser和Ellsworth提出了双差地震定位法[2],应用震源之间的相对位置消除速度模型对定位结果的影响。张海江在此基础上提出了TomoDD方法[3],实现了同时反演地震位置和速度结构;杨智娴等研究了双差地震定位法在我国中西部地区地震精确定位中的应用[4];赵翠萍对1997—2003年新疆伽师震源区150多个地震进行精定位,发现地震空间分布图像显著改善[5],在空间上表现出较好的丛集;张广伟等采用双差定位法,对云南鲁甸MS6.5地震序列重新定位,结果显示,主震的震源深度与破裂过程显示的初始破裂深度较为接近,余震序列呈现出近东西—北西向的不对称共轭状分布[6];张帆对岱海断陷带及周边地区地震事件进行双差重定位后发现地震在空间分布上更加集中[7];李翠平等对2017年11月23日重庆武隆MS5.0地震序列进行重定位,发现余震集中分布在主震SW方向[8];阎春恒等采用双差定位法对2019年广西北流MS5.2地震序列进行重新定位,发现地震分布呈北西向优势展布[9];王恩惠等对盐城地区近10年的小震进行重新定位,发现精度大幅提高[10];李彬[11]、尹占军[12]分别对内蒙古阿拉善左旗5.8级地震序列和内蒙古中部地区符合条件的地震事件进行双差定位,均得到较准确的震源深度。

双差定位法在实际应用中要注意以下几点:不需要主事件,适用于较大的丛集地震空间跨度;适用于震中分布集中的、相邻地震间距离几百米甚至更小的地震群;双差定位算法的主要局限性在于台站的几何分布和可用性;近台对双差定位结果有较大的影响。

研究选取2009—2019年发生在鄂尔多斯块体附近(北纬34°~42°,东经104°~114°)的地震数据,重新量取地震波形,采用双差定位法进行重新定位,为进一步研究该区域的地震活动性等奠定基础。

1 地震地质构造背景

鄂尔多斯块体位于华北克拉通块体内部,块体内部构造活动微弱,周缘地震活动强烈,历史地震较多[13]。鄂尔多斯块体北缘主要位于内蒙古中西部地区,在阴山隆起和鄂尔多斯隆起之间,东西走向[14],中强地震较为活跃,主要包括河套断陷系(有呼包凹陷、白彦花凹陷和临河凹陷,这3个凹陷的北缘分别是大青山山前断裂、乌拉山山前断裂和狼山—色尔腾山山前断裂)和山西断陷系北部(主要有大同盆地,边界断裂有口泉断裂、六棱山北麓断裂和衡山北麓断裂)[15];鄂尔多斯块体西缘位于南北地震带北端,是青藏地块、阿拉善地块和鄂尔多斯地块的交汇部位,新生代以来区域内构造活动强烈、南部弧形构造带以挤压、走滑为特征,北部盆岭构造带构造活动以拉张为主,发育有规模较大的张性-扭性正断层[16]。

2 资料选取

选取2009—2019年发生在鄂尔多斯块体附近(北纬34°~42°,东经104°~114°)的地震事件为研究对象,采用双差定位法重新定位。研究区域内台站和地震观测报告中的地震分布如图1所示。可以看出,地震基本上都分布在鄂尔多斯块体西北缘,块体内部较少。

图1 鄂尔多斯块体西北缘台站及地震分布Fig.1 Stations and earthquake distribution in the northwest margin of Ordos block

3 原理方法

双差定位算法是调整事件对的相对位置,使得观测值和理论值的到时差最小。对于台站k,记录到的第i个地震的体波走时t满足:

式中:τi为事件的初始时刻;u为慢度;ds为积分路径长度。

假设地震事件i、j相距足够近,这两个地震事件到同一台站k的路径几乎相同,则:

4 双差定位结果及分析

4.1 速度模型

地震学中经典的一维速度模型有J-B模型、PREM、IASP91和AK135模型。考虑到不同区域的地质构造不同,多年来学者们对不同区域分别开展了相应的速度模型研究。

刘芳[17]建立了内蒙古地区地壳速度模型(简称“2015模型”),赵艳红[18]在“2015模型”的基础上分别建立了内蒙古西部、中部和东部3个区域的地壳速度模型。贾昕晔[19]在刘芳、赵艳红研究的基础上开展了内蒙古中西部地区一维速度模型检验,结果显示,分区速度模型更符合内蒙古区域构造特征,所以,该文采用的速度模型是贾昕晔的研究结果(见表1)。其中:H表示地壳厚度,VP表示P波的速度,VS表示S波的速度。

表1 内蒙古中部地区水平层状速度模型Table 1 Horizontal layered velocity model in central Inner Mongolia

4.2 结果分析

应用双差定位法,对鄂尔多斯块体附近的地震进行重新定位,定位前后的地震分布如图2所示。可以看出,地震基本上都分布在鄂尔多斯块体西北缘,块体内部较少。由于内蒙古地区地域辽阔且地质构造背景复杂,台站分布不均匀,西部地区台站分布较稀疏。双差定位对于包围较好的地震丛集有优势,在图2的基础上考虑构造背景分区,分别对银川吉兰泰断陷带(鄂尔多斯块体西缘)和河套断陷带(鄂尔多斯块体北缘)的地震进行重新定位,结果如第13页图3、4所示。双差定位后的地震分布更集中,西缘和北缘均呈条带状分布,朝断裂带走向聚集,基本上与断层走向一致,块体西缘的地震沿银川吉兰泰断陷带分布,块体北缘的地震沿河套断陷带分布,显示出研究区内地震活动与活动构造的密切关系。

图2 鄂尔多斯块体双差定位前后地震分布Fig.2 Seismic distribution before and after double difference location in Ordos block

进行双差定位前后鄂尔多斯块体及其西缘、北缘的均方根残差如第13页表2所示,可以看出,双差定位后均方根残差较之前降低了一个数量级。由于台站密集,地震分布集中的区域丛集事件的残差较小,反演过程组成丛集事件较多,说明双差定位的精度较目前测震台网的定位精度有提高。

第13页表3是双差定位后震源位置三分向误差,可以看出,双差定位后三分向误差基本均在1 km以内。

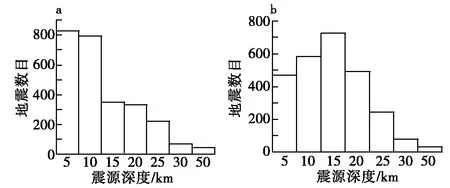

从第13页图5、6、7(a图均为重新定位前,b图均为重新定位后)可以看出,重新定位前震源深度分布主要集中在5~20 km,定位后基本呈正态分布。尹占军[12]对内蒙古中部地区地震事件进行双差定位,结果表明,震源深度分布在6~10 km。张帆[20]通过Pn-Pg走时差计算内蒙古地区地震震源深度发现,原始地震目录深度在10 km以内,重新测定的深度分布在5~40 km范围内。为此,研究了鄂尔多斯块体重新定位前后震源深度随经纬度变化的情况,结果如第14页图8所示。可以看出,重新定位前(见图8a、8b)震源深度在5~10 km范围内,水平分层现象明显,这与我国地震目录的处理方式有关。目前,测震台网多采用人工分图方式,有些震源由于台站记录到的震相不足等导致无法获得准确的震源深度,从而根据以往的分图经验人为设定一个震源深度(采用“地区优势”深度代替实际的震源深度[21]),与实际的深度存在误差,进一步说明对地震进行重新定位是必要的。

鄂尔多斯块体重新定位后(见图8c、8d)震源深度随经纬度变化情况显示,重定位后消除了水平分层现象,与张帆[20]通过Pn-Pg走时差重新测定的内蒙古地区地震震源深度分布结果相吻合。在垂直方向震源呈条带状分布,地震优势分布在断裂带附近,说明双差定位算法可以较好地应用震源的相对位置,对深度有一定的约束力,能够更真实地反映当地的地质构造情况。

图3 鄂尔多斯块体西缘双差定位结果Fig.3 Double difference location results of the western margin of Ordos block

图4 鄂尔多斯块体北缘双差定位结果Fig.4 Double difference location results of the northern margin of Ordos block

表2 双差定位前后均方根残差

表3 双差定位后震源位置三分向误差

图5 鄂尔多斯块体重新定位前后震源深度分布Fig.5 Focal depth distribution before and after relocation of Ordos block

图6 北缘重新定位前后震源深度分布Fig.6 Distribution of focal depth before and after relocation in the northern margin

图7 西缘重新定位前后震源深度分布Fig.7 Focal depth distribution berore and after relocation of the western margin

5 结论与讨论

采用双差定位法对2009—2019年发生在鄂尔多斯块体西北缘的地震事件进行重新定位,结果表明:

(1) 双差定位的精度较高。双差定位后均方根残差平方和RMS显著降低,从精定位前的1.79~2.04降到0.06~0.15,精定位后震源位置三分向误差基本都在1 km以内,垂直定位误差略高于水平误差。

图8 震源深度随经纬度分布图Fig.8 Distribution of focal depth with latitude and longitude

(2) 震源深度有所改善。消除了重新定位前震源深度水平分层的现象,重新定位后震源深度基本呈正态分布,在垂直方向上地震呈条带状分布。

(3) 震中分布更集中。定位精度明显提高,鄂尔多斯块体西缘的地震沿银川吉兰泰断陷带分布,北缘的地震沿河套断陷带分布,与块体周缘复杂的地质构造背景和动力学过程密切相关。

经过双差定位的地震精度、震源位置及深度都有改善,为研究该区域的地震活动性等奠定基础,震源深度的精确测定在今后的研究中仍需不断完善。