腹腔镜下直肠癌前切除术治疗低位直肠癌对手术指标的影响及并发直肠阴道瘘相关因素分析

2021-03-30贾凌威陈礼升

贾凌威,王 曼,陈礼升

(华中科技大学同济医学院附属同济医院,湖北 武汉 430000)

低位直肠癌是距离肛缘8cm的一种直肠癌,在众多直肠癌患者中约有40%~50%为低位直肠癌,发病后影响患者生活质量、正常工作的同时也危及患者生命[1]。直肠癌前切除术是治疗该疾病的常用术式,既往治疗时多行开腹手术,但手术操作对患者机体造成损伤较大,不利于术后恢复,受益于腹腔镜技术的发展,为直肠癌前切除术的微创治疗提供了新的方向,受到了较多临床医师及患者的青睐[2]。尽管在腹腔镜辅助下行直肠癌前切除术减轻了对患者机体的损伤但术后仍存在较多的并发症,如直肠阴道瘘(RVF),RVF发生后通常无法自愈,部分需再次行手术治疗,患者需承担较大的痛苦与经济压力,再加上RVF治疗后处理不当仍存在较大的复发率,对低位直肠癌患者的预后带来了严重的影响[3]。因此临床有必要对腹腔镜下直肠癌前切除术治疗低位直肠癌术后并发RVF的危险因素进行探讨,以便于改善患者预后。本次研究观察腹腔镜、开腹直肠癌前切除术治疗低位直肠癌对手术指标的影响同时分析腹腔镜下手术治疗后患者发生RVF的影响因素,旨在为此类患者的临床治疗及预后改善提供帮助,现报道如下。

1 资料与方法

1.1基础资料:回顾性分析2010年1月至2020年10月于我院接受腹腔镜直肠癌前切除术的137例及接受开腹直肠癌前切除术的132例女性低位直肠癌患者的临床资料,分别设为腹腔镜组与开腹组。其中腹腔镜组:年龄48~68岁,平均(58.46±6.88)岁;身体质量指数(BMI)17~26kg/m2;平均(22.56±2.78)kg/m2;Duke's分期:A期42例,B期46例,C期49例;开腹组:年龄47~69岁,平均(58.51±6.70)岁;BMI 17~26kg/m2;平均(22.59±2.71)kg/m2;Duke's分期:A期44例,B期46例,C期47例;两组基础资料信息对比无显著差异,P>0.05,具有可比性。本次研究开展前上报至我院伦理委员会,同意后实施(2010-30号)。

1.2纳入标准:①所有患者入院后参照《结直肠癌诊疗规范》[4]确诊为低位直肠癌,且均为女性;②18~85岁;③各项临床资料信息完善。

1.3排除标准:①因其它原因行急诊手术者,如肠梗阻、出血、穿孔等;②同时合并严重的心脑血管疾病或肝肾功能异常;③经医师评估生存时间不足3个月者;④术前接受放疗、化疗者;⑤远处脏器转移者。

1.4方法:①治疗方式:开腹组行常规开腹直肠癌前切除术,腹腔镜组在腹腔镜辅助下行直肠癌前切除术。②对比两组围术期相关临床指标:包括手术时间、术中出血量、肿瘤近端肠管切除长度、肿瘤远端肠管切除长度、术后首次排气/便时间、术后首次下床时间、住院时间。③再分组方式:统计腹腔镜组住院期间RVF发生情况,依据患者是否发生该并发症将对象分为RVF组与非RVF组。④通过查阅病历收集RVF组与非RVF组基础资料信息:包括年龄、BMI、居住地区、病理类型、是否绝经、是否吸烟、是否饮酒、肿瘤距肛缘距离、Duke's分期、吻合方式、是否预防性末端回肠造口。

2 结 果

2.1两组围术期相关临床指标对比:两组手术时间、肿瘤近端肠管切除长度、肿瘤远端肠管切除长度对比差异无统计学意义(P>0.05);腹腔镜组术中出血量、术后首次排气/便时间、术后首次下床时间、住院时间均少于开腹组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组围术期相关临床指标对比

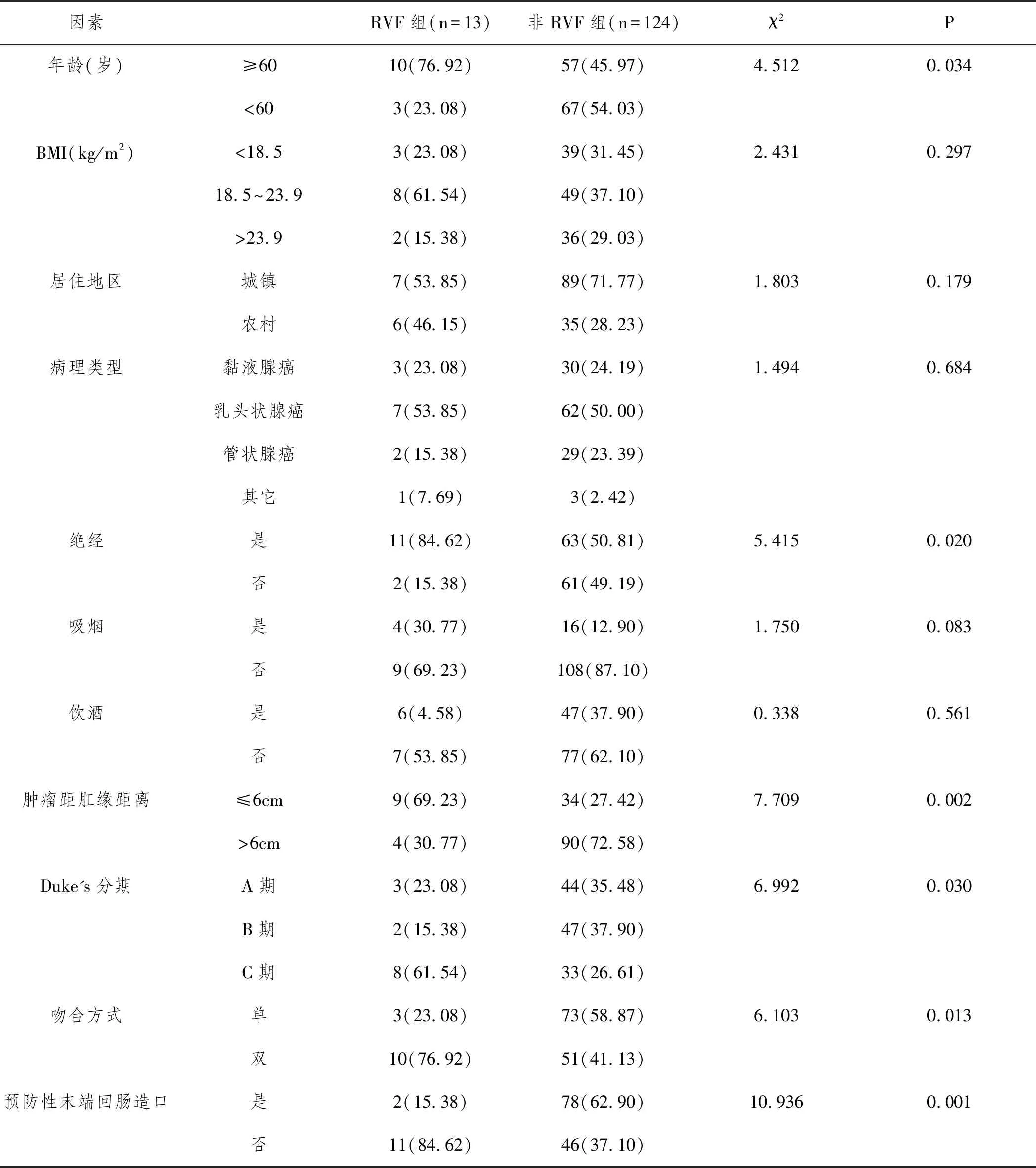

2.2患者术后并发RVF的单因素分析:经统计腹腔镜组患者住院期间13例发生RVF,发生率为9.49%,将发生RVF的患者设为RVF组(n=13),未发生RVF者设为非RVF组(n=124)。两组BMI、居住地区、病理类型、是否吸烟、是否饮酒对比差异无统计学意义(P>0.05);RVF组≥60岁、绝经、肿瘤距肛缘距离≤6cm、Duke's分期C期、双吻合、无预防性末端回肠造口患者占比显著多于非RVF组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 患者术后并发RVF的单因素分析[n(%)]

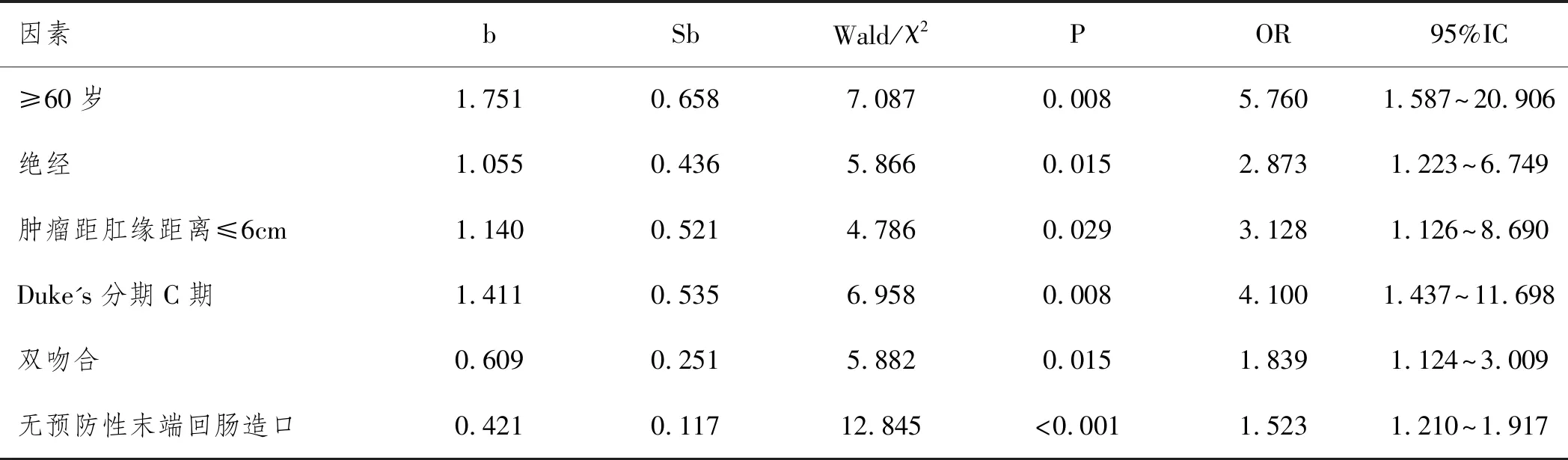

2.3者术后并发RVF的多因素Logistic回归分析:将两组有差异信息纳入Logistic模型,行量化赋值,以是否发生RVF作为因变量(Y,是=1),以是否绝经、肿瘤距肛缘距离、Duke's分期、吻合方式、是否预防性末端回肠造口为自变量,结果显示:≥60岁、绝经、肿瘤距肛缘距离≤6cm、Duke's分期C期、双吻合、无预防性末端回肠造口为低位直肠癌患者腹腔镜直肠癌前切除术治疗后发生RVF的危险因素,均有P<0.05。详见表3、4。

表3 量化赋值表

表4 患者术后并发RVF的多因素Logistic回归分析

3 讨 论

RVF发生后可导致患者出现阴道排气、排便等症状,严重时甚至会出现大便无法自控,部分患者需接受手术治疗,但病变的部位较为特殊,且解剖结构复杂,手术的难度大大增加,若患者术后处理不当则具有较高的复发率,为患者的正常生活带来了严重的影响。外科手术是现阶段治疗恶性肿瘤疾病的重要方式,且随着腹腔镜技术的广泛应用,在一定程度上降低了手术对患者机体产生的损伤及术后并发症的发生率[5],但腹腔镜直肠癌前切除术治疗低位直肠癌时仍有部分患者会并发RVF,对患者的预后带来了较为严重的影响,因此此类患者的治疗中采取何种方式预防RVF的发生已成为临床不得不面对的难题。而本次研究对腹腔镜直肠癌前切除术治疗低位直肠癌后发生RVF的危险因素进行探讨,以期为此类患者的临床治疗工作提供参考依据。

本次研究结果显示,腹腔镜组与开腹组均成功完成了手术,其中腹腔镜组术中出血量、术后首次排气时间、术后首次下床时间、住院时间均少于开腹组,提示腹腔镜直肠癌前切除术治疗低位直肠癌可减少术中出血,患者术后恢复快。开腹手术一直是治疗直肠癌的主要方式,自腹腔镜技术于直肠癌患者中应用成功后临床已广泛开展,且有研究证实腹腔镜技术辅助行手术治疗恶性肿瘤疾病与开腹手术疗效相当[6]。而本次研究中腹腔镜组术中出血量少、术后恢复快,笔者分为这与腹腔镜技术提供清晰的解剖结构,减轻手术对机体的创伤密不可分。而手术对患者造成创少小也更有利于患者术后胃肠功能的恢复,从而缩短患者的术后首次排气时间、术后首次下床时间、住院时间。能够与宁忠良[7]、卞正乾[8]等研究结果相互印证。

术后笔者依据腹腔镜组患者是否发生RVF分为RVF组与非RVF组,通过对比两组基础资料信息发现RVF组≥60岁、绝经、肿瘤距肛缘距离≤6cm、Duke's分期C期、双吻合、无预防性末端回肠造口患者占比显著多于非RVF组,提示上述因素可能是腹腔镜直肠癌前切除术治疗低位直肠癌后发生RVF的危险因素。笔者分析具体原因如下:①高龄绝经女性由于卵巢功能的衰退,体内的雌激素水平往往会呈现出明显的降低,此时阴道也会出现萎缩,造成阴道壁变薄、弹性降低,若手术中阴道出现损伤则会有较高的几率出现阴道愈合不良的现象,增加术后RVF的发生风险。②肿瘤距肛缘距离≤6cm时会增加术中直肠分离、直肠段端吻合等操作的难度,此时较容易出现阴道后壁损伤,甚至吻合钉、缝合线还会穿过阴道后壁,形成阴道后壁缺血、坏死,增加术后RVF的发生风险。③Duke's分期为评估结直肠癌严重程度的重要依据,疾病进展后肿瘤对周围组织的浸润也会增多,此类患者在手术治疗中所需要清扫的淋巴结范围也就更大,阴道损伤风险也随之增加,而Duke's分期C期患者相对于A、B期患者疾病进展更严重,肿瘤浸润也更严重,故阴道损伤风险增加,增加了术后发生RVF的几率。④双吻合是针对RVF而形成的一项技术,若医师临床经验不足则会增加RVF的发生风险,同时术中腹腔镜无法清晰提供骨盆深处吻合部位视野时吻合钉也容易对阴道壁产生损伤,增加术后RVF的发生风险。⑤预防性末端回肠造口能够暂时转流粪便,避免因阴道损伤引起的RVF,故无预防性末端回肠造口患者RVF发生率明显增加。

为验证低位直肠癌患者腹腔镜直肠癌前切除术治疗后发生RVF的危险因素,笔者行多因素Logistic回归分析,证实≥60岁、绝经、肿瘤距肛缘距离≤6cm、Duke's分期C期、双吻合、无预防性末端回肠造口为此类患者术后发生RVF的危险因素,因此在此类患者的治疗中可针对上述因素采取相应的措施,或可为RVF的预防及低位直肠癌患者的预后改善提供帮助。

综上,腹腔镜直肠癌前切除术治疗低位直肠癌更有利于患者的术后恢复,同时术后RVF的发生受到较多因素的影响,如是否绝经、肿瘤距肛缘距离、Duke's分期、吻合方式、是否预防性末端回肠造口,值得临床医师关注。另外本次研究为回顾性分析,受到时间限制纳入样本较少,可能会为后期研究成果的推广产生一定的影响,因此在后续的研究中笔者仍期待扩大样本量,继续深入探讨腹腔镜下直肠癌前切除术治疗低位直肠癌对手术指标的影响及并发RVF的相关因素,为临床治疗工作的开展提供更加详细、可靠的依据。