C显带和N显带技术在标记染色体和双着丝粒染色体辅助诊断中的应用*

2021-03-30徐玉婵韦德宁罗颖花韦朔峰严提珍

徐玉婵,韦德宁,罗颖花,韦朔峰,蔡 稔,唐 宁,严提珍

柳州市妇幼保健院/广西科技大学附属妇产医院、儿童医院医学遗传科/柳州市生殖与遗传研究所,广西柳州 545001

C显带技术由ARRIGHI和HSU于1971年发明,一般认为C显带深染的区域是结构异染色质区域,也就是DNA高度重复序列区域。人类近端着丝粒染色体(13、14、15、21和22号染色体)的副缢痕处与核仁形成有关,故称为核仁形成区(NOR),用N显带技术(硝酸银染色法)可使染色体的随体及核仁组织区出现特异性的黑色银染物[1]。目前,C显带和N显带技术的相关研究很少,本实验室在工作中发现C显带和N显带技术除了辅助诊断染色体多态性以外,对双着丝粒染色体、标记染色体(mar)的分析也具有一定的意义,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2018年3月至2020年2月于柳州市妇幼保健院进行外周血染色体核型分析的就诊者19 560例为研究对象。

1.2方法

1.2.1标本采集 取受试者外周血2 mL,置于肝素抗凝的无菌真空采血管中,轻轻颠倒混匀后运送到实验室检测。

1.2.2染色体核型分析(G显带) 将外周血标本0.5 mL接种于淋巴细胞培养液,37 ℃培养72 h后进行常规染色体制备及G显带。计数20个中期分裂相细胞,分析5个及以上核型,当发现嵌合体或异常细胞时,再增加计数至100个中期分裂相细胞。必要时采用C显带、N显带进行辅助诊断。染色体核型描述采用人类细胞基因组学国际命名体系(ISCN)2016年版的相关标准。

1.2.3染色体分析(C显带) 将制好的玻片置于0.2 mol/L氯化氢中,室温下处理5 min,然后用60 ℃蒸馏水冲净;浸入60 ℃的5%氢氧化钡液中1~4 min,蒸馏水冲净;在60 ℃的2×SSC液中处理10 min,蒸馏水冲净;以稀释10倍的吉姆萨染液染色5~10 min(37 ℃),冲洗、晾干。

1.2.4染色体分析(N显带) 将制好的玻片置于干燥培养皿并放入60 ℃水浴箱中,新鲜配制0.1%甲酸1 mL,加入0.5 g硝酸银,充分溶解后滴在覆盖了两层擦镜纸的玻片上,直至擦镜纸呈棕黄色,取走擦镜纸,将玻片冲洗后以吉姆萨染液染色5~10 min(37 ℃),冲洗、晾干。

1.3统计学处理 采用Excel2010进行数据分析。

2 结 果

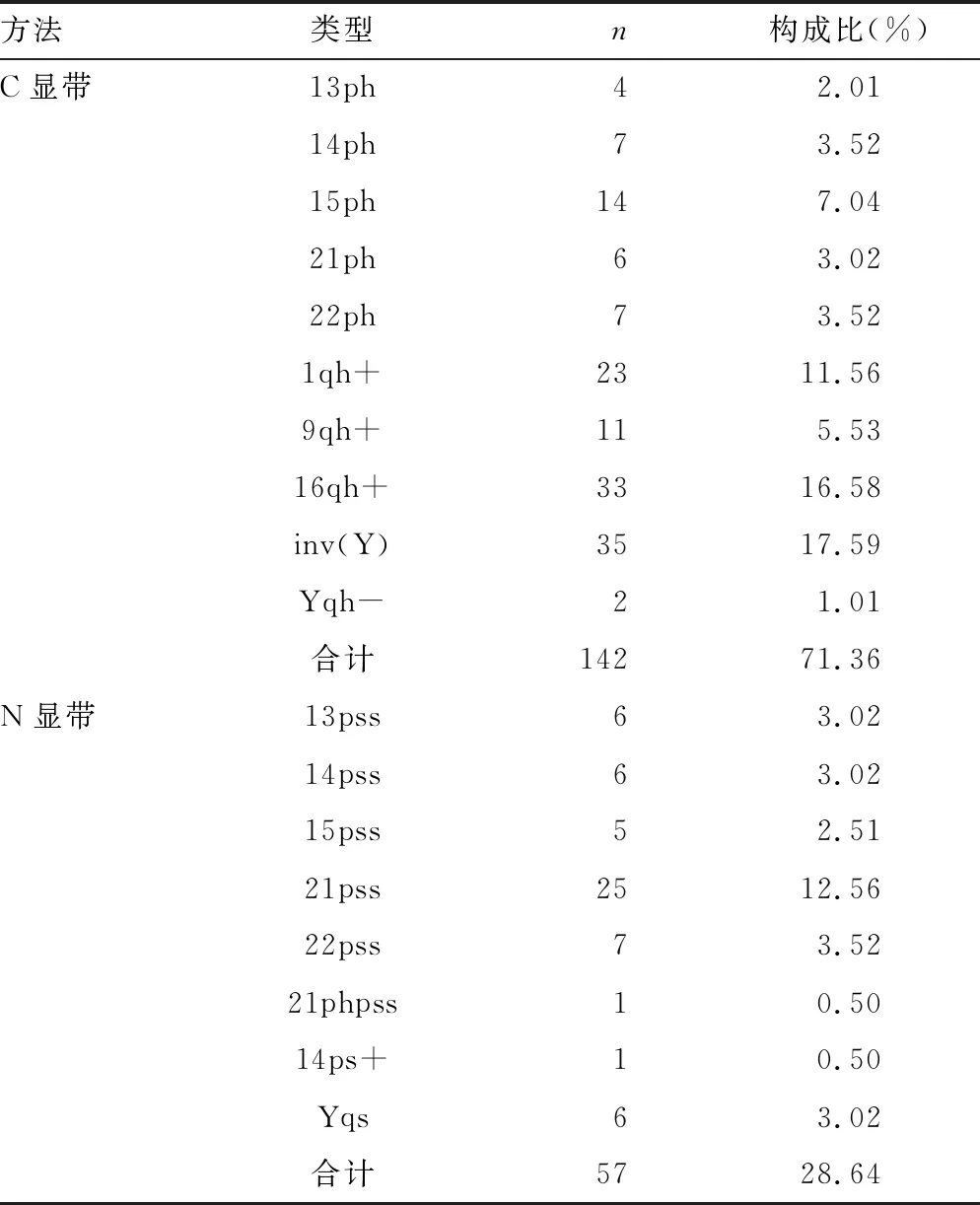

2.1C、N显带技术对染色体多态性的检出情况 19 560例外周血染色体核型分析中,经G显带结合C显带和N显带检出的染色体多态共199例,检出率为1.02%;其中涉及异染色质的有142例,占71.36%,涉及核仁区变异的有57例,占28.64%。染色体多态检出的人群中以不孕不育、不良妊娠史、反复流产等原因就诊的有126例,占63.32%,其中不孕不育为主要就诊原因,占51.59%(65/126),具体的染色体多态类型及构成比见表1。

表1 199例外周血染色体多态类型和构成比

2.2C、N显带技术对mar的辅助诊断意义 19 560例外周血染色体核型分析中,检出7例mar,进行C、N显带分析,发现其中有5例N显带见两端有随体,C显带见深染或部分深染的异染色质。临床表现以不孕不育为主,3例不育,2例不孕,1例发育迟缓。其中1例36岁的不孕女性染色体核型为48,XX,+2mar,2个形态相似的mar N显带见头尾两端均有随体(图1),C显带见深染的异染色质(图2)。另有1例智力低下的6岁患儿染色体核型为47,XX,+mar[26]/46,XX[81],其较低比例的嵌合型mar N显带未见随体,C显带未见异染色质。

注:箭头所示的2个mar均有双随体。

注:箭头所示的2个mar均为深染的异染色质。

2.3C显带对双着丝粒染色体的辅助诊断意义 G显带结合C显带确证各类型双着丝粒染色体核型6例,其中4例涉及性染色体,2例是等臂双着丝粒Y染色体和45,X细胞系的嵌合体。就诊原因中有3例矮小症,2例不育,1例发育迟缓。其中1例4岁女性患儿因矮小症就诊,染色体核型分析为等臂双着丝粒X染色体,经C显带发现其中1个着丝粒较松散,呈细线状,是没有活性的假着丝粒,核型为46,X,psu idic(X)(p22.1)。另有1例11岁男性矮小症患儿染色体核型为等臂双着丝粒Y染色体,经C显带发现2个着丝粒较致密,均为有活性的真着丝粒,核型为46,X,idic(Y)(p11.3)[88]/45,X[12]。

3 讨 论

染色体多态性是指不同个体之间染色体结构和染色体着色强度存在恒定的细小差别,通常指D、G组染色体随体区变异(主要包括随体区增大、双随体)及1、9、16号染色体副缢痕增加或缺失等,传统观点认为上述变异不会引起表型效应,但也有不少学者认为染色体多态性降低了受精率和优质胚胎率,与男性无精、少精等生育异常密切相关,也是导致女性不良妊娠的重要因素[2-4]。本研究中,染色体多态检出率为1.02%,检出的人群以不孕不育、不良妊娠史、反复流产等原因就诊多见,又以不孕不育为主要就诊原因,占51.59%。

mar是指通过常规细胞遗传学显带技术可以辨认但无法确定其来源或特征的染色体。mar的发生率在新生儿中为0.044%,在不孕不育人群中为0.125%,在发育迟缓患儿中为0.288%[5]。细胞遗传学中C显带和N显带技术与分子诊断技术相结合,可以对额外小标记染色体(sSMCs)的性质、来源和致病性进行明确诊断[6]。据文献报道,来源于常染色体的mar约80%为D、G组染色体,30%~50% 为15号染色体重复片段[5,7]。家族遗传性和由异染色质组成的mar临床表型正常,而新发的包含常染色质的mar常导致异常临床表型。人类的近端着丝粒染色体(D、G组)短臂细长易断裂,断裂重接后没有与原来的染色体长臂连接,而是两端着丝粒的短臂连接,最终形成具有双随体的mar,由于其断裂处靠近着丝粒,具有着丝粒功能,所以可随细胞分裂而稳定的向子代传递。近端着丝粒染色体的短臂暂未发现有致病基因,所以这类mar一般认为其临床表型是正常的[8]。杨兰等[9]对携带sSMCs的26例患者进行C、N显带分析,发现17例含有随体片段,2例含有异染色质片段,1例同时含有随体和异染色质片段,5例sSMCs可能是常染色质来源。席惠等[10]通过联合运用多种技术鉴别4例胎儿新发mar,其中C显带示2例为异染色质结构,胎儿出生后生长发育均在正常范围内;2例为非异染色质结构,进一步行单核苷酸多态芯片检测,结果示1例未见致病性改变,1例为4号染色体部分重复。本研究发现的7例mar中,有5例N显带见两端有随体,C显带见深染或部分深染的异染色质,临床表型主要为不孕不育。另有1例6岁患儿虽为较低比例的嵌合型 mar,却表现为智力低下,其N显带未见随体,C显带未见异染色质。由于经济原因,该患儿并未进一步行染色体微阵列分析(CMA)或基因组拷贝数变异测序(CNV-seq)等分子诊断技术来鉴别mar的来源和致病性。

双着丝粒染色体是由两条非同源或同源染色体发生一次末端缺失后,两段具有着丝粒的片段重接形成,如果是两条同源染色体片段断裂重接,两臂成镜像关系,则称为等臂双着丝粒染色体,其在健康人群中非常少见,多见于经染色体断裂剂处理、白血病及骨髓增生异常患者的骨髓染色体核型[11-13]。少数双着丝粒染色体中的1个着丝粒失活,仅存在1个具有功能活性的着丝粒,且具有稳定的结构[14],称为假双着丝粒染色体。鉴别双着丝粒染色体的两个着丝粒是否都具有活性,即判断双着丝粒的真假性,可初步从G显带结果判断,一般有活性的着丝粒比较致密,有明显的缩窄,无活性的着丝粒较疏松,缩窄不明显,当G显带不明显无法鉴别时可借助C显带。本研究中,1例4岁女性患儿因矮小症就诊,染色体核型分析G显带为等臂双着丝粒X染色体,经C显带发现其中1个着丝粒较松散,呈细线状,是没有活性的假着丝粒。双着丝粒染色体在细胞分裂时是不稳定的,因此可形成不同类型的细胞系,且多为与45,X细胞系的嵌合体。严芳等[15]发现,6例性别混乱患者染色体核型均为等臂双着丝粒Y染色体,其中5例与45,X细胞系嵌合,且Y染色体断裂点的不同及45,X在细胞系中所占比例的差异导致表型的不同。本研究发现,6例双着丝粒染色体中有4例涉及性染色体,有2例是等臂双着丝粒Y染色体和45,X细胞系的嵌合体,临床表现为矮小症、不育和发育迟缓。

综上所述,C显带和N显带技术较常用于随体区变异、异染色质长度变化及有无等染色体多态性的鉴别。本研究发现,C显带和N显带在mar的来源及致病性的初步判断上具有一定意义,如N显带见两端有随体,C显带见深染的异染色质,极有可能来源于D、G组染色体短臂的断裂重接,通常无临床表型;如N显带未见随体,C显带未见异染色质,致病的可能性大,需进一步行CMA、CNV-seq等分子诊断技术鉴别其来源和致病性。C显带在鉴别双着丝粒染色体的真假性上也有一定价值,假性、无活性的着丝粒其C显带较松散,呈细线状。此外,对于涉及随体、异染色质的复杂染色体核型鉴定,亦可通过C显带和N显带技术进行辅助诊断。因此,对于一些传统的细胞遗传学技术,在临床工作中应积极总结经验,挖掘其多方面的临床应用价值。