安阳“曹操墓”出土铜印再认识

——与蔡运章、李路平等商榷

2021-03-27娄钰杰

⊙ 娄钰杰

自2009年河南安阳西高穴2号墓发掘以来,围绕此墓是否为曹操高陵这个问题,学术界一直争论不休。就其中第205号文物——铜印[1],在其考释研究上也颇具争议。

该铜印出土于后室扰土层,底面为正方形,鼻钮(考古报告以为桥钮,非是,今正),底部阴刻(或铸)一疑似铺首衔环图案,印面边长2.55cm,印台高0.95cm,钮高0.97cm,钮宽1.4cm,通高1.92cm,钮的中下部有一细小穿孔。

近读蔡运章先生《曹操高陵出土铜印考略》、李路平先生《曹操墓〈神秘印符〉证伪》两篇文章(下文分别简称“蔡文”“李文”),这基本代表了目前学界的两种不同观点。“蔡文”认为这个图案是金文“䓣”字,是曹操小名“瞒 ”字的本字,似乎为断定墓主为曹操,又添加一有力证据;“李文”则认为此铺首衔环肖形印属于杜撰,系造假无疑。两篇文章虽论述甚详,但其中仍存在不少值得商榷的地方。草拟此文,请诸方家指正。

一、对“蔡文”印文释读方法和结论的分析

“蔡文”第一部分,首先描述了此印章的形制特征,附以印面的橡皮模图片,摹写为“”形,依照图案他总结出了“上部呈圆圈状,下部则与金文及《说文》‘㒳’字篆文形体相类”。并描述道:“印文‘㒳’字内部两侧所从‘人’字分别篆作‘亻’和‘’。”[2]

这其中包括了两个问题:一是,图片上下颠倒,绘制的摹本自然也是颠倒的,这和考古报告也是相冲突的;二是,“㒳”字内部从两“入”,篆书写作“”,而不是“亻”和“”,不论从文字学上或是在金文、小篆、缪篆中都是如此。

然后,蔡先生把这个图案拆分开,分别证明:他认为上部的圆圈状等于“廿”。他引用《说文》:“㒼,平也,从廿,五行之数二十分为一辰,从㒳,平也。读若蛮。”因此这则印文当是“㒼”字。

蔡先生既然认识到了二者的不同,又引用《说文》的解释,其实只是读音为mán,不知如何得出印文为“㒼”。因此一词,前边为因,后边为果,而前边的客观陈述并没有和后边的结论构成因果逻辑。

接下来他又梳理了“廿”字的演变过程,共分三项:

一,印文“㒼”字上部圆圈在金文“共”上部的形状在某些字形中相似;二,“廿”的字形与“口”字相似,古文的“口”常常写作圆圈状;三,印文“㒼”的上部构形从马王堆出土的帛书“满”字可以寻找到先例。

我们试看这三条证明材料的举例是否合理。

一、《牧共簋》铭文中的“共”字,所从的“廿”书写为圆圈状,则与印文“㒼”字所从的“廿”构形相同,可见“㒼”字所从的“廿”也可以书写为圆圈状。从逻辑上这是说不通的,各别字中的“廿”字在金文铸造中形成圆圈状是可能的,但并不代表所有字中的“廿”都写作圆圈形,以孤例证明孤例,本身不具有必然性。

二、因“廿”的构形和“口”字的构形相似,古文的“口”则常写为圆圈状,是否可以得出“廿”可以写作“〇”的结论?如果可以,是否就推理正确?在逻辑上,大前提是“廿”的构形和“口”字的构形相似,小前提是古文的“口”则常写为圆圈状。而此处的大前提、小前提明显存在不确定因素。事实上,“廿”的构形和“口”字的构形仅仅是在某些字上相似。古文的“口”则不是常写为圆圈状,仅仅是偶尔写成罢了。“蔡文”举出的证据明显具有很强的主观选择性,对大量的反面证据漠然视之。在大、小前提皆不确定的情况下,三段论根本不成立,而由之得出的结论自然不具有严谨性。

三、“《古地图》‘满’字上部有两个横画,故可视为两个‘廿’,它与《五十二病方》‘满’字上部从一个‘廿’字含义相同”,此判断属于“望文生义”,《古地图》中满字是古隶书写法,本就和篆书不同,更无法得出“在古文字的构形里,偏旁的单双并没有本质区别”这个结论,难道仅仅因为这个“证据”就能得出这么大的一个结论?若如此,“人字旁”的单双、“水字旁”的多寡也可认为无区别,谬哉!

“蔡文”在举例《春秋事语》中的“满”字时,蔡认为“上部的‘○’和‘廿’字的含义相同”。而二字形体结构均不相同,只是《春秋事语》中“满”字有“○”,却对“○”上的“艹”忽略不见。

蔡运章先生先后选用金文16个、小篆2个、古隶书3个来证明他的观点,完全把汉墓、汉印这个客观条件抛弃。在曹操这个时代,距离金文消亡已经有400余年,如果还按照金文、大篆等非汉印文字的体系来释读,就如同法院断案,依照的不是现行刑法,而是《大清律例》,这实在是可以喊一声大大的冤枉。

汉印文字又称缪篆,它脱胎于秦小篆,从秦到南北朝700年间构成了印章文字的主流。同时在汉末魏晋时还存在曹喜创造的“悬针”篆入印情况,如“曹休印”。古玺印随着秦始皇统一六国、“书同文”等政治因素而消逝,秦印又在西汉初年完成了汉式印章的转化,如果说在汉初还有战国古玺的孑遗,那么在400年后汉末的贵族王侯大墓中还用古玺随葬则是不可能的。

曹操高陵M2:128铜铺首选自中国社会科学出版社《曹操高陵》

曹操高陵M2:255铜铺首选自中国社会科学出版社《曹操高陵》

河南孟津大汉冢曹魏贵族墓出土的铺首选自《文物》2011年第9期

少室阙铺首拓片选自河南美术出版社《中原画像石题跋两种》

二、对“蔡文”论证“㒼”是曹操本字献疑

蔡运章先生认为“㒼”字是曹操的本字,并通过查阅古代字书,综合了“操”“孟德”“瞒”“㒼”这几个字的意义和关系,得出了之所以《三国志》没有记载曹操本字的原因是“《三国志》内容简约,将曹操的本字失载罢了”。

是否合理,我们结合蔡先生的文章一一来看。

“裴松之注引《曹瞒传》说:‘太祖一名吉利,小字阿瞒。’”《曹瞒传》作为裴松之给《三国志》作注引用的材料,并没有给出明确的作者。《隋书〈经籍志〉》未见有此书记载,《旧唐书》属“吴人作”,《新唐书》未书作者。我们虽不能证明《曹瞒传》是伪作,但是它不是严格意义上的史书是学界认可的,尤其是其中包含了一部分志怪故事,历来颇受争议。假如《曹瞒传》可靠,曹操小字确实是“瞒”,那么他拥有一方刻着自己小字的印章也能说得通,但绝不会是“㒼”。

“这枚铜印出土时放置在陵墓后室西南隅,靠近主人棺木的地方。因此很可能就是曹操本人的印玺。”事实上,该墓被两次大规模盗掘,破坏严重,陪葬品不可能在原有位置,考古报告也记载出自扰土层,并且墓室内还有两具女性骸骨,做出这个推测不具有排他性。

《礼记〈郊牲特〉》载:“冠而字之,敬其名也。”《颜氏家训》说:“古者,名以正体,字以表德。”可见古人在起名字时是考虑到了二者的关联性的。

蔡先生认为“㒼”字与“操”字意义相同,这里他直接抛弃了《曹瞒传》中的“瞒”字。他认为“操”为把持天下之意。段玉裁《说文解字注》解释“操”为“把持也。把者,握也。操重读之曰节操,曰琴操,皆去声”[3]。可见“操”当动词时为“把持”意,当名词时有节操意,当重读去声。究竟曹操的名字该怎么读?这取决于“操”的意思。我们参看前人的解释。

《荀子·劝学篇》曰:“夫是之谓德操。”梁启雄《简释》引郝注曰:“谓有德而能操持也。”《劝学》原文“德操”并列,郝注望文生义,误导后人。宋华岳有诗:“勿忧李广不封侯,广不封侯未足忧。汉鼎不烹曹操肉,吴钩空断伍员头。鸿门自昔推屠狗,虎帐于今愧沐猴。千万南阳遇徐庶,为言豪杰尚缧囚。”此七言律诗第三句的格律为“仄仄平平平仄仄”,故“操”为仄声。又东汉书家杜操,魏人避太祖讳,改称“杜度”,“度”亦去声。且卢弼在《三国志集解》也言明“世俗读平韵者,误也”[4]。故曹操之“操”作为名词且“重读去声”是无疑的。

河南安阳西高穴2号墓205号文物铜印选自中国社会科学出版社《曹操高陵》

打虎亭东汉墓铺首 郑州打虎亭东汉墓藏

既然“操”字是名词,具有节操、德操之意,这和他的字“孟德”也能联系在一起。而㒼为“平”之意。“㒼”和“操”的意义并没有相交的地方,蔡先生认为“㒼”是曹操的本字是不可靠的。

蔡先生抛却“瞒”而谈“㒼”,又认为此二字通假,也缺乏理论和文献证明,不具有说服力。

三、驳“蔡文”“㒼”字铜印是曹操的私印说

蔡先生认为这个所谓的“㒼”字印章属于曹操的私印,他列举了我国古代玺印的四大种类——官印、私印、成语印、图像印,并运用排除法一一排除。排除法在运用的过程中一定得确保排除的项属于错误的,这在“蔡文”中明显是不具备的。如汉代图像印并非都如蔡说的“小巧玲珑”,边长在2cm以上的比比皆是。而这种图案并不简单,并且不是“个别刻文字”,图像印兼有文字在汉印中属于普遍现象。他在运用排除法时还没有把所有的情况考虑进来,比如是否排除此印为两位女性拥有的可能,是否排除盗墓贼把本不属于此墓的印章遗落进来的可能。既然此墓已被盗,骨骸零散,此印又发现于扰土层,大环境和小环境均已不再纯净,更无法得出此印属于曹操私印的结论。

蔡先生又以1983年广州市象岗山南越王墓出土了23枚印章举例,在封泥上有“眜”字痕迹,对比南越王和魏王的身份,就以此确定“印文款式的特殊性”。这种判断毫无根据,汉代用印章来彰显身份等级不在于“印文款式的特殊性”,印绶、钮式、材质才是关键。又说:“为使钤盖后的印文显得清晰可辨,一般印玺的印面都要尽量光洁平整,而这则印文中部明显内向凹陷,足见它并非曹操日常签署文书、密令或信函时使用的私印。”汉末的印章还没有进入钤朱的时代,印章印面铸或刻成向内凹陷,钤盖在封泥上正好呈现凸出的效果。由前边的向内凹陷,不知如何就能推出它并非日常使用的私印。排除其他原因,单就这方印来说,它是能够满足钤盖封泥的需要的。

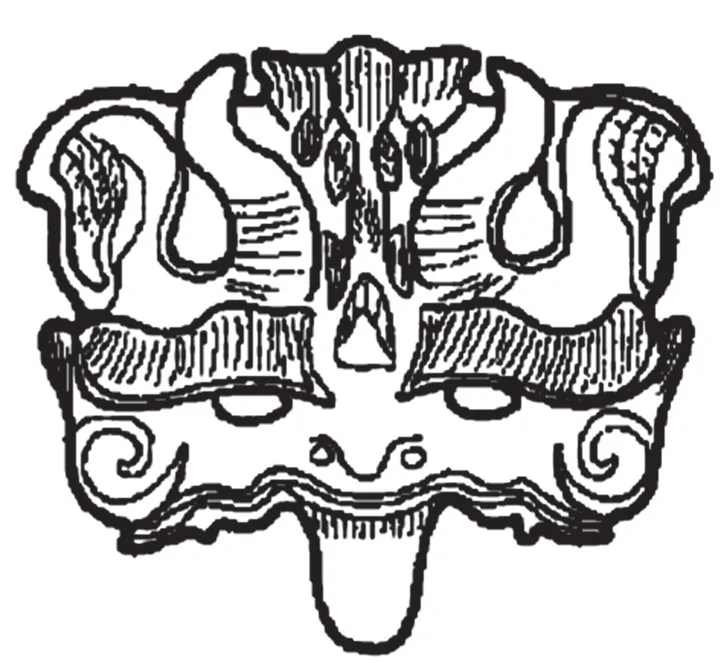

四、对李路平“杜撰”说献疑

李路平先生虽也认为它是铺首衔环图,但他对这件印章的真实性存疑,认为这是一方杜撰的肖形印。文中指出“‘铺首衔环’图案在战国至秦汉的青铜器和陶器中已屡见不鲜,发展到汉代更综合继承了前代兽面纹、饕餮纹等许多神兽图案的因素,并在此基础上进行夸张变形,形成了类似虎首的‘三山冠’图案,具有明显的时代特征,如曹操墓所出的铺首造型亦是如此”[5]。

这是逻辑学上的三段论问题。大前提:汉代的铺首衔环应该是三山冠。小前提:该印的图案不是三山冠。结论是:该印属于西汉以前的特点。

弄清楚这个问题的关键就是判断大前提是否真实。其实除此印以外,曹操墓还出土了五件金属铺首,根据风格特征分为A、B两个类型。A类为“三山冠”,如M2:128。B类就是“李文”中说的“五角花冠”,如M2:255,或者可以说这不是“三山冠”。这就足以证明这个大前提是错误的。“五角花冠”式样的实用金属铺首,最早出现在新莽时期,一直沿用到三国西晋,这期间存在着“三山冠”和“五角花冠”共存的情况,并且实用金属铺首和画像石、砖等明器铺首的发展情况是不同的,山字形冠饰特征明显,未见“五角花冠”特征,并且远不及金属铺首特征丰富。

我们选择一些例子。比如:

1.1964年8月发掘的河南孟津送庄汉黄肠石墓出土有铺首衔环十三件,也具备“五角花冠”特征。此墓第44号黄肠石有文字“元嘉二年”,第40号有朱书“永兴二年”,墓砖上也有“永兴粟”篆书戳记,皆汉桓帝年号,与“曹操墓”时间比较接近。[6]

2.湖北京山刘家山东汉墓M11:1。

3.江苏邗江县杨寿乡宝女墩新莽墓M104:25。

4.河南孟津大汉冢曹魏贵族墓M44:221。[7]因此墓有“曹休”铜印,此墓下葬年代上限是明确的,即公元228年,比“曹操墓”晚八年。

5.少室阙,约建于汉安帝延光二年(123),有画像石铺首衔环,具有三山冠特征。

6.新密打虎亭东汉墓,铺首衔环具有山字形冠饰。

7.南阳市第二化工厂21号画像石大墓,该墓葬年代大致处于汉末到魏晋,其下限不晚于晋初。其铺首衔环画像石依旧具有三山冠特征。[8]

“李文”认为汉代铺首衔环应该是“三山冠”,并认为这是时代特征,通过所附两个画像石参考图片,证明“曹操墓”出土的铜印中的铺首衔环不符合东汉的特征。他忽视了画像石和铜器在该方面的不同发展情况,也没有做到逻辑的严密,因此“李文”结论的可靠性大大存疑。

五、结论

“蔡文”中给的橡皮泥蜕图片上下颠倒,如果把图片正确放置,并结合《曹操高陵》一书中所给的高清印面图,可以总结出它具有的三个特征:

1.上部有五个角状物,围绕中间的角状物左右对称;

2.该图画向内凹陷,双眼位置中部靠下,脸颊微鼓;

3.口的位置有一圆环。

这一图案明显不具备汉印文字的特征,笔者结合汉代画像石和金属铺首,初步认定此为铺首衔环肖形印。这一判断和《曹操高陵》书中描述,不谋而合。

曹操墓出土铜印的考释涉及文字学、篆刻学的知识,铜印的真伪又和铺首衔环的时代特征息息相关。我们不论“曹操墓”的墓主人究竟为谁,就此铜印的图案来说,完全符合东汉中后期的时代特征。

蔡运章释读印文为“䓣”,或其余学者释读为“曹”“奂”等皆不可取。他们依照金文释读的方法,忽略了汉印文字这一根本的时代特征。故笔者通过对比东汉时期的铺首衔环图案,初步认为此铜印属于东汉中后期是可靠的。虽然此肖形印不能直接证明墓主人是曹操,但是也客观地证明了该墓葬所处的时代。

注释:

[1]河南省考古研究所.曹操高陵[M].北京:中国社会科学出版社,2016:191.

[2]蔡运章.曹操高陵出土铜印考略[J].中原文物,2011(5):63.

[3]段玉裁.说文解字注[M].北京:中华书局,2013:603.

[4]卢弼.三国志集解[M].北京:中华书局,1982:1.

[5]李路平.曹操墓“神秘印符”证伪[J].书法,2011(9):93—95.

[6]郭建邦.河南孟津送庄汉黄肠石墓[C].文物资料丛刊(4),1981:121.

[7]严辉,史家珍,王咸秋.洛阳孟津大汉冢曹魏贵族墓[J].文物,2011(9):43.

[8]张卓远.南阳市第二化工厂21号画像石墓发掘简报[J].中原文物,1993(1):80—84.