华语魔幻电影的技术崇拜、文化融合与共情匮乏之思

2021-03-27侯东晓

侯东晓

自中国加入“世贸组织”(World Trade Organization,简称:WTO)以来,经济全球化为中国电影发展带来诸多机遇和挑战。在好莱坞“高概念”电影的影响下,中国电影发展进入“大片”时代,催生了国产“大片”的创作。显然,国产“大片”是中国电影与商业嫁接、融合的产物,它强调大导演、大明星、大投入、大回报,被认为是“构成了一个国家文化想象的重要侧面,是国家‘软实力’的重要部分”。[1]

2000年,《卧虎藏龙》取得全球化的成功之后,在《英雄》(2002)的引领下,一批立足中国传统文化的国产大片如雨后春笋般涌入市场,国产“大片”时代正式到来。而后,陈凯歌的《无极》(2005)开启了国产魔幻题材的大片时代;2011年,《画皮》《画壁》等集中上映,使得此类影片在中国电影票房榜上占据一席之地。2011年也被学界称为“魔幻电影年”[2]。之后,国产大片也随即进行自我调整和升级,进入“后大片”时代。中国大片在题材上逐渐摆脱纯粹的古装、武打模式,开拓出更加丰富的题材向度。近年来,随着中国电影商业化、产业化不断升级,电影工业美学概念随之兴起,“大片”的概念更加多元,出现“中国主流大片”“国产大片”“主流商业大片”“新主流商业大片”“华语电影大片”等概念。而魔幻题材大片正是国产“大片”概念下的一个重要分支。

步入“大片”时代的中国电影,一方面注重资金投入,重大导演、大明星的引进以及后期宣传;另一方面也更强调技术加持,对后期技术的依赖越来越强。目前,中国电影已然是“大片”的天下。但也有论者指出“大片”繁荣背后的潜在危机,“新世纪以来,刻薄点说,中国电影进入了一个‘简单化’的时代……视觉造型压倒一切,叙事缓慢、情节淡薄稀疏,没有好的故事”。[3]魔幻题材大片更是如此,魔幻电影的表现力主要依赖视觉呈现,利用绚丽的视觉形象和场景为观众提供冒险、刺激的体验,实现替代性的快感满足。

因此,商业的成功并不意味着文化上的成功,当前魔幻题材繁盛的背景下,我们应该更加清醒地认识和面对目前中国魔幻题材大片存在的不足。首先,此类影片对视觉冲击的极致化追求,使其陷入技术崇拜的“歧途”,大多数的魔幻题材大片重视觉、轻故事,内容缺少开拓性,主要局限于古装历史題材。在文化诉求上,追求文化融合,但是却缺少明确的民族文化意识。从接受层面来看,后大片时代的中国魔幻题材影片呈现出情感匮乏现象,以想象性的快感装置围绕影片建立共情场域,意境构造较为贫乏,缺少审美蕴藉性,挥霍了观众的真实情感体验和对现实生活的普遍感受。毫无疑问,国产魔幻题材大片已经成为电影票房的重要贡献力量,但其未来的发展却道阻且长。从视觉风格、文化立场以及情感构建等方面反思魔幻大片,为我们进一步思考中国电影如何在全球化浪潮中守住中国电影学派的文化内核提供参照。

一、技术崇拜:超验与经验世界视觉建构的浅表化

纵观电影百年来的发展历程,每一次发展背后都有技术的革新在推动。电影史学家艾伦与戈梅里认为,技术是电影创作不可能回避的命题,“它是任何一部影片得以生产的前提条件”。[4]技术属性是电影实现艺术和商业价值的核心动力。可以说,电影发展本身就带有技术崇拜的因子。中国魔幻大片尤其展现出对电影技术的狂热追求。中国魔幻大片的发展历程,即是中国电影人积极引进西方电影技术,并尝试进行本土化的历程。此类影片利用技术手段,将丰富的传统鬼怪、神话资源进行视觉化呈现。与好莱坞电影的技术崇拜不同,中国魔幻大片的技术崇拜目前仍停留在对想象世界的视觉化构建上。在西方的特效大片中,技术不仅是手段,更是电影故事本身的有机组成部分,不论是《黑客帝国》系列,还是《阿凡达》等影片莫不是如此。而中国魔幻电影向来不善于建构崭新的世界观基础——技术只是手段。目前,中国魔幻大片对想象世界的视觉化建构存在两种形态,一种是对悬浮超验世界的再创造;另一种是扎根经验世界的类像狂欢。

毋庸置疑,中国优秀传统文化中拥有丰富的故事资源,为中国魔幻电影提供了既存的超验世界。纵观近年来的魔幻大片,鲜少有独立创造想象世界的作品。《画皮》取材于蒲松龄的《聊斋志异》;《西游记大闹天宫》《西游降魔篇》《悟空传》则来源于古典名著《西游记》;而徐克的“狄仁杰”系列电影与中国古典小说中的《狄公案》等密切相关。这些具有完整超验世界的神话传说或文学经典,都已经具备完整且稳固的世界观,在影像化过程中很难突破既存文本本身的掣肘。

因此,在部分中国魔幻大片之中,对技术的崇拜往往落入奇观场景和画面的建构。例如,在《画皮》系列影片中,故事已经完全脱离蒲松龄原作《画皮》的框架,影片一改原作简单因果报应的劝诫思维,将重点放在极具视觉冲击力的“换皮”“挖心”等视听场景建构上,以及王生、小唯、佩蓉和庞勇四人之间错综复杂的情感纠葛。在续集中,情感线索进一步被压缩,更加注重视觉场景的展现。例如,开篇囚禁小唯的寒冰地狱、小唯与靖公主的换皮场景都给观众带来震撼的视觉冲击力。另外,改编自《西游记》的《西游记之大闹天宫》《西游降魔篇》《西游伏妖篇》和《悟空传》等,都与《画皮》的视觉策略类似,亦是注重奇观性的建构。

上述影片因过于注重技术呈现,反而忽略了对完整的、具有自主性电影世界观的创新,只是将传统神话传说、鬼怪故事中的元素进行视觉化再现。“奇观”在魔幻大片中被浅表化,并未达到“奇观不是要实现哲学化,而是要使现实哲学化,把每个人的物质生活变成一个静观的世界”[5]的境界。这也是为什么有评论者指出国产魔幻大片“存在着想象界匮乏、理念落后和影像之感缺失等几大问题,这导致这一梦幻社会及数字时代最重要的影片类型在当前国产电影产业中的低迷状态。”[6]如果说超验世界的视觉再创造,未能跳出其原作的世界观边界,而导致视觉化走向技术崇拜的歧路,使其成为古装题材影片的变体;那么,近几年来,另一种依托经验世界的魔幻题材大片,则尝试冲破上述“古装题材”的偏见。

近两年来,魔幻大片在技术和IP的双重支持下,将选材焦点转向与观众日常生活关联更加密切的经验世界。经验世界是一个被构造出来的世界,是主观经验与客观事实相结合的产物,“个体以此为基础塑造他的世界”。[7]观众的经验世界与日常生活世界息息相关,此类选材更具亲和力和真实感。魔幻大片有了更加坚实的现实基础,在银幕上创造出一个类像世界。“类像不仅能对现实世界中客观存在的真实进行精确复制和逼真再现,而且还能创造出客观世界中并不存在的但又极度真实的虚拟现实”。[8]

2015年,改编自《鬼吹灯》两部魔幻大片《九层妖塔》和《寻龙诀》引发了观影热潮。两部影片都是以逼真、诡谲的特效而见长。《九层妖塔》中,导演不仅利用特效创造出惊险刺激的昆仑山地底世界,更为观众呈现了充满视觉冲击的火蝠、红犼以及昆仑水怪等奇异物种,在视觉上已经达到拟真的效果。不仅如此,该片在创作中以真实历史影像文献(例如开头插入的1934年辽宁营口、1956年明定陵以及1972年马王堆考古资料)和伪历史影像文献(有关749局的介绍和内参影像资料)的介入,创建出一个全方位的、极度真实的类像世界。相较于《九层妖塔》对奇异物种的特效展现,影片《寻龙诀》则构建了庞大且复杂的墓道和宫殿组成的地底世界,同样感官冲击强烈。据称《寻龙诀》全片有1500多个特效镜头,特效部分占到全片的百分之八九十。[9]虽然,导演乌尔善在创作时参照好莱坞探险题材的叙事模式,但是在影片中无论是契丹公主奥古的传说,还是具有鲜明近代历史感的知青上山下乡的史实,都带有浓郁的东方特色。影片中日本占领时期留下的地下工事,契丹古墓中彼岸花绽放时的绚烂镜像,都成为观众进入想象世界的入口。

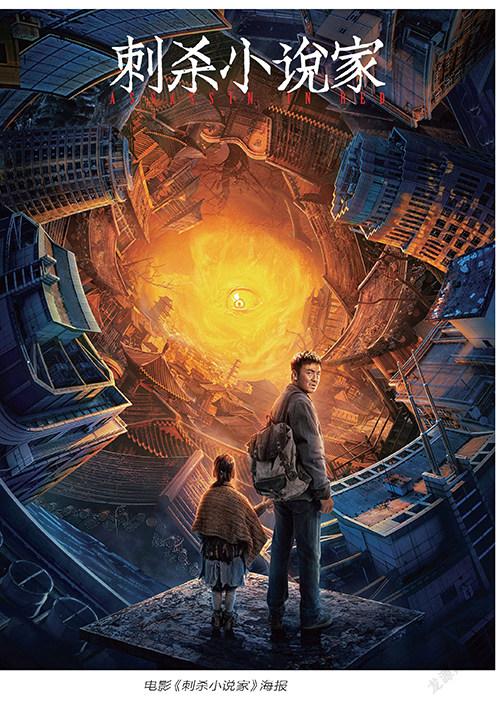

两部影片虽然也常被认为是探险片,但其中鬼族、魔国以及彼岸花设定,使其也成为无可非议的魔幻题材大片。事实上,类像的视觉狂欢并不能掩盖在技术上对好莱坞的崇拜所带来的水土不服,在类像世界的建构中上述影片都显示出与现实世界明显的隔膜感。片中,东方元素的介入实际上并没有跳脱出第五代视觉影像建构下的奇观套路,只不过利用技术将这一奇观进一步强化。相较于前两部想象世界与现实的结合,2021年,春节档上映的《刺杀小说家》,影片中的现实世界仅仅成为线索性存在,故事主体主要在虚拟世界中展开,现实世界不时搅动虚拟世界的剧情发展。虽然影片给观众带来了强烈的视觉冲击,但影片的设定,明显参照好莱坞的《游戏玩家》,往更远处的历史纵深中窥探,我们还可以找到1996年程小东拍摄的《冒险王》拥有与《刺杀小说家》近似的故事架构。因此,从故事上看《刺杀小说家》的创意不算新颖,其视觉狂欢背后依然是对好莱坞技术的皈依。

总体而言,在类像建构的视觉狂欢背后,如何平衡好莱坞的技术和中国本土元素,打破对好萊坞的技术崇拜,寻找属于中国魔幻大片的视觉本位美学,才是国产魔幻大片的出路所在。我们一直强调中国魔幻大片要立足中国走向世界,但如何立足中国文化应是当下魔幻大片反思的题中之意。

二、文化融合:民族文化自觉意识的失焦与他者化

电影作为舶来品,在中国落地时就具有文化交汇的特性。它不仅是西方文化落地中国的重要窗口,也是中国文化走向世界的重要载体。魔幻大片的技术崇拜,对中国文化的输出是极为不利的。从文化层面上看,大部分的魔幻大片出现取材同质化倾向。同时,在西方电影文化、技术的浸染下,还出现民族文化意识失焦、涣散的情形。体现在以下两个层面:其一是展现出民族文化自觉意识的缺乏;其二是将民族文化的他者化处理。

费孝通认为,文化自觉是指“生活在既定文化的人对其文化有‘自知之明’,明白它的来历、形成过程、所具有的特色和它发展的趋向,自知之明是为了加强对文化转型的自主能力,取得决定适应新环境、新时代文化选择的自主地位”。[10]在全球化语境下,中国电影产业大发展、大繁荣的首要前提应是守护和弘扬本民族优秀传统文化,显然,魔幻题材大片应主动承担坚守和弘扬优秀民族文化的责任,而实际上鲜有做到上述者。

在《画皮》系列中,创作者将蒲松龄原作中的劝善、因果循环等主题进行了修改和替换。《画皮》的第一部,“画皮”只是一个噱头,其内容变成王生、小唯、庞勇、佩蓉四人之间的多角恋情,将影片的主题立意窄化为个体狭隘认知中的爱与不爱。影片借着《聊斋志异》的幌子,与中国传统文化全无瓜葛。相较于第一部,第二部在改编上相对好一些,导演乌尔善在营造视听奇观的同时,尝试建构中国式的妖怪文化和世界观,其中“妖典”引入便是典型代表。比起前作,《画皮》第二部中无论是庞勇的颓圮、靖公主的忍辱负重、王生的责任感、小唯为爱舍生,或是天狼国公主誓死复活其弟,这中间都有贯穿始终的主题。但是这一极具现代感的主题表述对民族文化走向世界毫无帮助,反而湮灭了原本优秀的中国传统文化的独特性。同样,张艺谋的《长城》讲述了东西方为保卫全人类,联手抵御上古神怪袭击的故事。虽然有饕餮巨兽,有虎、鹤、熊、鹰、鹿五路大军,气势恢宏和机巧的武器装备,以及孔明灯漫天的浪漫情境,但是对于饕餮所代表的“贪婪之意”,长城所表征的文化意义,都未能充分挖掘和展现。中国传统文化主题元素与影片凸显的、极具西化的正邪对立、绝望与信念以及个人与群体之间的矛盾等产生错位。由此《长城》的民族文化意识被自我消解,成为全球化语境下,中国文化借助电影走出去的一次代价高昂的试验。丁亚平在评论中指出《长城》的意义在于为“中国文化植入与传播和为使中国电影融入国际市场寻找有效的路径是一致的”。[11]可是,这一路径不是在第五代就已经试验过了吗?

取材于中国历史题材,却缺少民族文化自觉意识,或是对于民族文化自觉意识本身定位失准,导致魔幻题材大片不能担负起文化输出的重任,对外被作为奇观猎奇,对内又被认为是文化定位不伦不类。相较于上述魔幻大片民族文化自觉意识的失焦,另外一种则显得更加值得深思。即对民族文化的他者化处理,这一做法表面上是将中国传统民族文化与西方文化相结合,但是实际上,中国传统文化的内核几乎已经被抽离,依然是站在西方立场上对中国文化的猎奇呈现。

《捉妖记》系列在中国电影市场分别获得24亿元、22亿元的票房成绩。片中妖怪形象参考了《山海经》中对妖怪的描述。但影片中并没有展现出中国特有的文化底蕴,创作者将影片情节进行低幼化、合家欢化处理,内置了类似公路片的“寻找”主题;在人物设置上,妖怪造型“拟童化”,与中国传统文化中的妖怪形象呈现反差,虽然给观众带来惊喜感,但在文化上已经偏离。该系列中过度强调胡巴等妖怪的萌宠属性,忽视了妖背后的文化支撑,这也是影片中人、妖世界观模糊不清的内在根源。影片更多的是对好莱坞电影工业流水线制作的一次尝试,东方元素成为创作者对中国文化他者化表述的征兆。与此相类似,《西游降魔篇》中红孩儿的形象也已经完全脱离《西游记》中对红孩儿的刻画,而是塑造成带有明显机械朋克特色的“物相”而非“人形”了。

《长城》的成功,无疑是产业上的成功,张艺谋开辟了中国魔幻大片的世界面相,但是在这一过程中,中国传统文化也遭到一定程度的消解。与《捉妖记》类似,《长城》更像是西方电影中的怪兽题材影片。与前两者不同,陈凯歌2017年的《妖猫传》,在制作时“强调意境,不拘泥细节”。[12]影片从服、化、道等诸多细节展现盛唐气象,尤其是对“极乐之宴”的塑造极具中国文化底蕴,展现出诡谲、魔幻的视觉冲击,给观众带来一场视觉盛宴。该片虽然取材于中国唐朝历史,但原作则是日本魔幻文学作家梦枕貘的《沙门空海之大唐鬼宴》,原作中以空海寻求灌顶来结构整个故事,故事是从日本人视角展开的。在改编的过程中,陈凯歌考虑到以空海视角讲述一个中国故事在中国市场观众的可接受度,于是将主角改为白居易。在这两重的转化中——梦枕貘眼中的盛唐到陈凯歌看梦枕貘眼中的盛唐——盛唐成了“影子的影子,摹仿的摹仿”。陈凯歌尝试将梦枕貘原作中的盛唐还原成自己认知中的盛唐,就相当于对他者进行了再他者化。陈凯歌对梦枕貘作品的改编一定程度上拓展了此后中国魔幻大片发展的新向度。例如《晴雅集》《侍神令》等影片。在笔者看来上述两部影片虽然视觉观感华丽,但是其在文化上甚至都没有做中国化尝试,只是借用中日两国古代穿着打扮上的相似性以及两国妖怪在文化属性上的亲和感来吸引观众,这种魔幻题材的呈现骨子里带有一种犬儒性和自我他者化倾向。

在此,在全球化语境下,中国电影人在魔幻大片创作中所进行的文化融合,更多的是一种对西方文化的趋同,将中国传统文化隐秘置换。片中对优秀中国传统文化和世界观的展现往往滞后甚至被忽略,这种置换最明显的就是自我他者化。这一方面使中国民族文化很难走向世界;另一方面,使魔幻大片在中国不再是以文化魅力吸引观众,更多是将吸引力诉诸于视觉—快感生理性的触发机制。魔幻大片的情感想象力和号召力也随之被阉割,变成观众生理快感的具象满足。

三、情感匮乏:共情场域中缺失的蕴藉性

纵观近年来的魔幻大片,虽然视觉呈现越来越精致,但也进入过于简单化的怪圈,即强调视觉效果压倒一切,在叙事上不够周延,情节不够亮眼。魔幻大片越来越华丽,但是情感酝酿却越来越淡薄。我们不能否认国产魔幻大片对共情场域建构的努力,然而当下中国的魔幻大片似乎更注重银幕影像对观众视觉的生理冲击,忽视了利用意象组合酝酿审美快感,导致影片的蕴藉性缺失。魔幻大片的意境创构,未能实现银幕意象成为观众主观情思的象征,进而造成观众审美愉悦感层面的匮乏,这也成为中国魔幻大片的通病。

毋庸置疑,当下中国魔幻大片在美学上以“视觉本位”为核心。纵观中国大片发展历程,从《英雄》《集结号》到《画皮》系列再到《刺杀小说家》等,经历了以数字技术为支撑的视觉转向。这一转向中,视觉奇观化的塑造与内容上的他者化,削弱了中国魔幻大片应有的意境和蕴藉性。因为“对视觉奇观的强调会使得‘意象’中意、情感等要素大幅减少”。[13]

中国传统文化中不管是文学、书法还是绘画作品都强调意境。意境即是情景交融,中国电影实践与理论中对意境的强调其来有自。例如左翼电影《八千里路云和月》中对月亮意象的使用,借月亮的多重表意功能,烘托出独具中国传统特色的审美情境。费穆更是将电影实践理论化,形成“空气说”;随后第四代、第五代导演的创作中对意境的强调也趋自觉。其实,中国电影中意境的产生和阐发必须立足于中国优秀传统文化,离开了优秀传统文化的根基,作品的意境将荡然无存。意境是一个范畴,它由众多意象有机地组成,这些意象并非是单一的、浅表的、具象化的存在,而是经过几千年的文化淘洗而传承下来的精神文化载体,因此是多义和表意的。更深层次上看,意境是“一种哲理性的感受和领悟”,[14]具有蕴藉属性。而蕴藉性则是“一种内部包含或蕴含多重复杂意义,从而产生多种不同理解可能性的话语状况”。[15]中国魔幻大片的情感建构应当建立在中国优秀文化传统的蕴藉性基础上。

目前,中国魔幻大片对于意境建构往往比较单调、单一。例如在《画皮》系列影片中,虽然建构了一个人妖共存的魔幻世界,但画面的蕴藉性是经不起推敲的,影片中的意象是没有文化积淀的直白呈现。例如给人震撼的冰冻地狱和换皮场景都旨在强调画面的视觉冲击,而没有更深层次的蕴藉性,很难令观众产生情感认同。在影片《寻龙诀》以及“狄仁杰”系列中,更重视的也是意象的奇观化。《寻龙诀》中地下古墓景观的塑造、“狄仁杰”系列中各种兵器、机关装置以及异象等莫不是如此。这也是为什么陈旭光等学者认为中国魔幻电影在视觉奇观的挤压下,意境和情感缺失的根本原因。相对于前几部影片,《妖猫传》一开始就主动强调意境的营造,无论是仙山、仙鹤,还是整个影片恢弘的格调,甚至是极乐之宴的视觉呈现,创作者都立足于唐朝的历史史实诗性气质,呈现出大唐兼容并包的气度。

事實上,意境缺失一方面是因为魔幻大片对优秀传统文化的背离。也许有人会反驳,认为魔幻大片不都是从民间传说、经典名著改编而来的吗?怎么会背离传统文化。但经过上述简要分析发现,技术崇拜、视觉冲击背后与他者化都是站在西方文化立场上对中国传统文化的隐秘背离。意境缺失的第二个层面是魔幻大片属意于意象/物象衔接,但缺少对意象衔接背后意境张力的营构。在魔幻大片中,我们可以发现其意境的营造是断裂的,无法形成连续性的影像序列(意境)。而意境最终能够营造成功往往是连续意象累积和观众情感经验共同作用的结果。

观众在观看上述影片过程中,可能也曾被《画皮》中小唯、王生等人的执念所震撼;也曾为《妖猫传》中李、杨的爱情而唏嘘。但过度类型化、商业化的制片策略,损坏了魔幻影片的蕴藉性,导致其在美学层面的审美情感匮乏。此外,通过梳理近年来中国魔幻大片的题材来源,其中大部分都是来源于古装题材,这也使中国魔幻大片出现同质化倾向,也在一定程度上造成观众审美疲劳。因此观众很难被上述影片所感动。

不过,近来魔幻大片也出现新的发展趋向,创作者已经开始从古装题材中跳出来,尝试立足真实情境中的虚构叙事。例如,《寻龙诀》《九层妖塔》中知识青年“上山下乡”的历史背景;《刺杀小说家》中,宅男的现实生活更加贴近当下年轻人的生活处境。这些艺术化的“真实”使影片在观众情感接受的维度上打开了新的认同场域,强化了情感询唤机制。观众在影片中所看到的是自我情感在银幕上的投射。观众个体的情感迸发与影片所呈现的晚近以来的历史情境相呼应。换句话说,影片中的现实构境是对我们现实周边生活的复原,共同形塑了观众的集体情感共情。“真情挚感”成为镌刻在影像文本中的社会意识形态,代表特定情感诉求的询唤机制。但是上述询唤机制由于缺少蕴藉性,绚丽的画面激发观众生理层面的刺激感。蕴藉性仍然阙如,只不过影像的询唤机制构成了情感—生理快感的触发机制,引发观众的快感共情。

总而言之,一部魔幻大片的成功不仅仅局限于视觉建构上的绚丽多彩,要有一个吸引观众的主题内涵,还要立足于中国传统文化。同时,也要在文本—观众之间建立共情场域。一部魔幻大片的情感应是丰富的,意境应是阔大而深远且蕴藉的。只有这样才能将中国的魔幻题材大片长久地发展下去。

结语

本文并非意在全盘否定魔幻大片所取得的“成绩”。魔幻大片当前已经成为中国电影的重要组成部分。在光鲜亮丽的票房数据背后,我们不能忽视其存在的问题以及未来的方向。本文中所提到的问题对于魔幻题材大片来说或许有些过于苛刻。但换个思维去想,魔幻大片也许是目前最具中国特色的题材之一,值得我们对其提出高要求。学界目前正在建构中国电影学派,如何建构?希望本文对魔幻大片所存在问题的反思,能为中国电影学派的建构助益。也希望中国电影人再创作魔幻大片时走出“视觉中心主义”,将形式与内容并重;在引进、借鉴西方电影技术和文化时要时刻保持自身的主体性;并且还要注意魔幻大片中中国传统文化意象组合和意境营造,为世界呈现出独具特色的中国魔幻大片,真正实现中国电影文化“走出去”。

参考文献:

[1]徐刚.华语商业“大片”与“文化软实力”问题[ J ].天府新论,2011(2):106.

[2]陈旭光.“狄仁杰”与中国电影的魔幻大片时代[ J ].当代电影,2013(11):42.

[3]陈旭光,吴言动.关于中国电影想象力缺失问题的思考[ J ].当代电影,2012(11):100.

[4][美]罗伯特·C·艾伦,道格拉斯·戈梅里.电影史:理论与实践[M].李迅,译.北京:中国电影出版社,1997:145.

[5][法]居伊·德波.景观社会[M].北京:北京大学出版社,2007.

[6]田卉群.中国魔幻电影奇观质感的缺失[ J ].中国图书评论,2008(6):24.

[7][匈]阿格妮丝·赫勒.日常生活[M].重庆:重庆出版社,1990:11.

[8]赵一凡,张中载,李德恩.西方文论关键词[M].北京:外语教学与研究出版社,2006(2016年重印):323.

[9]刘彦臣.《尋龙诀》:中国魔幻电影新突破[ J ].艺术评论,2016(4):91.

[10]费孝通.关于“文化自觉”的一些自白[ J ].学术研究,2003(7):7.

[11]丁亚平.从商业到国家:电影的文本——影片《长城》及其意义[ J ].北京电影学院学报,2017(1):15.

[12]木西.美!《妖猫传》美术设计手稿、理念分享![EB/OL].https://107cine.com/stream/98058.

[13]陈旭光.华语电影大片:创作、营销与文化[M].北京:北京大学出版社,2014:333.

[14]叶朗.再说意境[ J ].文艺研究,1999(3):107.

[15]童庆炳.文学理论教程(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2008(2013年重印版):69.