农业生产的土地规模效应探究

——以河北省为例

2021-03-25

一、引言

改革开放之后,我国推行以家庭联产承包责任制为核心的土地制度,在短期内解决了我国全民温饱问题。但是,一方面随着工业化的推进,碎片化的土地经营方式越来越阻碍农业走向规模化、现代化。另一方面随着城市化的推进,大批受过教育或者有能力农民进城务工,不少农村甚至出现老龄化问题,这就导致大批农田荒废。国家为了改善农村土地资源的配置状况,相继出台了促进农地流转的政策,鼓励进城打工的农户保持承包权不变,将自己土地的经营权转租给农场手。

二、土地规模与农业发展

(一)发达国家与发展中国家的土地状况

第一,发展中国家与发达国家的社会生产水平不同。以美国为首的发达国家大多在二战后就兴起了农业现代化发展的高潮,而此时很多发展中国家还在为解决温饱问题苦恼。发展中国家的土地规模经营起点低、发展难。第二,发展中国家与发达国家的人地比例不同。大多数发达国家土地资源充足,再加上有较高的生产力水平,扩大土地规模可以提高土地生产率。大多数发展中国家人多地少。在农业生产部门,劳动力和土地投入量明显失衡,扩大土地规模,会在一定程度上提高土地生产率和劳动生产率,但同时也会造成农村剩余劳动力增多。第三,发展中国家与发达国家的国家政策也不尽相同。日本也面临着人多地少的人地矛盾,是土地规模最小的发达国家,但是却有着较高的土地使用效率。很大程度因为日本土地所有权和使用权可以自由转移。生产力水平高的农场或农户可以自由地向土地市场购入或租入土地,从而提高农户的经济效益。我国虽然也鼓励土地向种田大户流转,但是农户流转意愿不高,土地流转存在很多制约,不能完全发挥市场机制的作用。

(二)我国农业发展的土地规模效应

由于我国土地资源短缺,农业生产的劳动-土地配比呈现一种劳动力投入远大于土地投入的状况,扩大农户的土地规模可以大大降低劳动力生产成本和一定的机械成本。其次,规模经营可以降低政府的管理成本。小规模碎片化的经营模式大大增加了政府的管理成本。并且农户的种植决定取决于市场经济,地方政府为了促进本地农业的发展,会给农场、大农户一些种植补贴或政策扶持,大农户、农场对政策的配合度也大大提升。最后,在农村劳动力外流和老龄化趋势下,逐步扩大规模经营,积极推广机械现代化投入,是维持农村可持续发展、城乡一体化的可行道路。接下来本文将实证探究土地规模对农业生产的效应。

三、土地规模与农业生产的实证探究

(一)理论分析与模模型设定

跟国民经济增长类似,农产品产量增长取决于土地、资本和劳动力投入以及技术进步。农产品生产函数为:

因此土地规模对农业发展的作用的模型为:

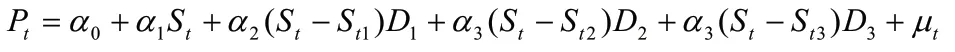

为了更好地观察土地规模对农业生产率变动的影响,设定耕地面积、资本投入量、劳动投入量和技术进步为常数C,考虑土地规模效应的滞后性,设定土地规模与农业生产增长率之间的模型为:

其中Pt为第t期农业生产量,St为第t期的土地规模,St-1、St-2、St-3为第t-1/t-2/t-3期的土地规模,μ为随机误差。

本文将对河北省1987年-2012年的农业数据进行分析。为了简化数据,农产品产量表示为河北省1987年的粮食产量;土地变量变现为河北省耕地面积;技术进步表现为机械总动力;资本主要是农业资本投资的化肥、有效灌溉的投入;劳动力表现为农村劳动力数量。

(二)适度规模探究

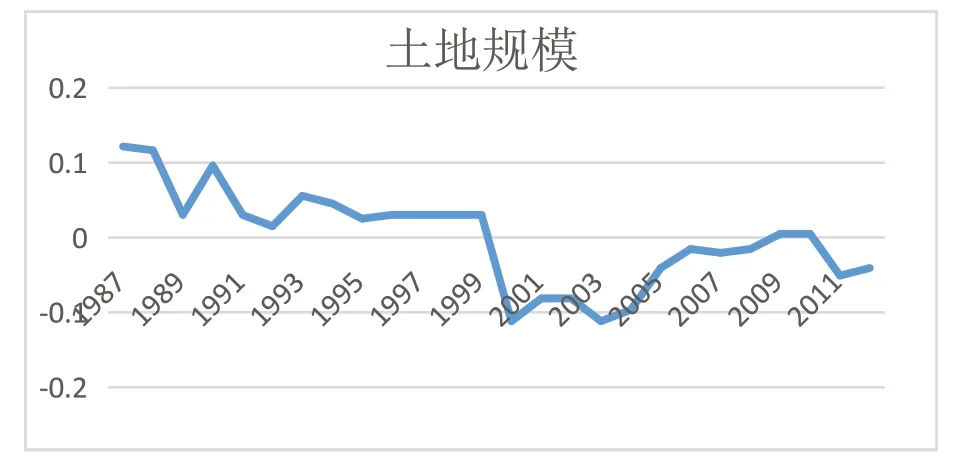

由图1可以看出河北省1987年-2000年土地规模呈现出不断缩小的趋势,在1999年土地规模缩小幅度巨大。在2000年-2004年土地规模变动较为稳定,在2004年以后土地规模稳步上升。

图2可以看出粮食产量与土地规模呈现出复杂的变动关系,在相对土地规模小于-0.05土地规模小于1.87亩/人时,农产品昌平徘徊在平均产量线以下;相对土地规模超过0.015时即土地规模大于2亩/人时,的粮食产量呈现出两极分化;相对土地规模在-0.05-0.015之间即人均土地规模为1.87亩/人到2亩/人土地规模时,农产品产量高于平均水平。粮食产量与土地规模之间并非是简单的线性关系,土地规模扩大并不一定会促进农产品产量的增加。所以我们推算,农产品种植存在土地的适度规模大概区间为(1.87,2)亩/人,而扩大土地规模造成粮食产量的两极分化的原因可能是多样性的。

图1 河北省相对土地规模(人均耕地面积)变动图

图2 粮食产量与土地规模的变动图

(三)模型检验

1.土地规模效应的滞后性

当把土地资源、资本投入、劳动投入和土地规模放在一起时,他们的P值均大于0.05,他们对农产品产量的贡献并不明显。当把其他变量对农产品产量的贡献率设为常数C,对土地规模与农产品产量增长做一元分析,如表1。对土地规模进行Almon滞后变换,做土地规模增长率与农产品产量增长率的一阶自回归模型。由检验结果看出土地规模增长率与农业产量增长率的函数为:

其中Z为阿尔蒙多项式,还原分布后的之后模型为:

模型看出土地规模对农业生产的影响呈现出滞后性。从经济角度出发,这种滞后性可能是由于管理技术不到位,我国农民大多是靠代代相传的“经验”来进行农业生产的,这种“经验经营”相对来说缺乏预见性,往往是经历了农业减产之后才会对管理经营方式进行调整。另一个更重要的原因是,农业有着固定的较长的生产周期,如果由于土地规模变动需要调整管理方式,那这个调整周期至少为一年。所以土地规模对农业生产的作用存在一定的滞后性是很正常的。

2.不同时期的土地规模效应

上文分析到,河北省土地规模变动呈现出阶段性,在1988年-1999年土地规模呈下降的趋势,1999-2004年土地规模较为稳定,2004年-2012年土地规模稳步上升。将土地规模的变动分为三个时期,即D1(1988-1999年)、D2(1999-2004年)和D3(2004-2012年)。

表1 农产品产量增长土地规模贡献率测算结

那么土地规模与农业生产的线性回归模型为:

测算三个时期内,土地规模对农业产量变动的影响。如表2。

表2 三个阶段的土地规模效应

由计量结果可知在1988-1999年、1999-2004年和2004-2012年三个时间段内,土地规模变动对农产品产量增加率的影响是不一样的。由三个时间阶段的P值来看,(1988,1999)和(1999,2004)两个时间段内土地规模对农产品产量增加的作用是显著的,而(2004-2012)这个阶段土地规模效应不显著,也可以由上文分析的,土地规模在较高水平时,对农业增产的作用会出现不同程度的分化。分化的原因可以从以下几个方面分析。现阶段,我国不管是农场还是农业项目,都存在技术管理水平参差不齐的问题。为了促进农业发展,地方政府一般会给当地的大型农场和农业项目一定的政策扶持或农业补贴,在政府土地流转的号召下,农场和农业项目大多会扩大土地规模,但是由于缺乏科学的判断,很多农场和农业项目并不能认识到自己所能管理的范围。可能会出现土地规模盲目扩张的问题。当规模小的时候较低的技术管理水平与较小的土地规模相适应,能保持较高的农业生产率和产出增长率。但当土地规模超出其所能管理的范围时,土地规模效应就会打折扣。

四、结论

由以上研究可知,土地规模并非越大越好,当土地规模扩大到一定程度时,会对农产品生产产生不同程度的分化,同时土地规模对农业生产增长的作用有滞后性。

1.引导农户科学耕种

繁衍了五千年的农业大国,在农业种植方面积累了很多经验,这些种植经验代代相传并不断发展创新。我国走向农业大国,依靠的不仅仅是老祖宗留下来的农业经验,更是靠着技术进步、科学的耕种、与经营管理知识。在农业转型的关键时期,最基层农户的农业专业水平直接决定着我国农业发展的快慢。引导农户科学耕种不仅可以提高农业生产效率、提高全民的知识储备,这更是为实现农业现代化打基础。当我国的农民都普遍具有科学的耕种理念和较为先进的土地经营管理水平时,当政府政策改变或因土地规模、其他因素变动需要调整管理模式时,滞后期会大大缩短。

2.促进土地经营权流通市场化

首先,随着工业化和城市化的推进,越来越多的农民进城务工,这就产生了部分农村土地无人经营,而真正种地的人土地太少的问题。土地经营权流转可以有效地解决这个问题,一方面,想要种地的农民有了更多地的经营权,提高了农民的劳动生产率和土地生产率,另一方面也保证了进城务工的人返乡时仍有地可种。其次,也要防止土地规模过大超出经营管理能力仍继续扩张的情况出现。这种问题主要是地方政府过度扶持保护造成的,促进经营权流通的市场化,让市场来分配土地资源,更能够保证土地的使用效率、提高土地生产率。在市场的机制下,更容易催生多样性的经营主体,会提高我国的农业创新水平。我国要对劳动密集型的农业生产进行转型,就要先允许有效率的、先进的经营管理模式出现。而且,在市场机制的作用下,那些由于土地规模过大而导致土地生产率低的农场或农业项目肯定会破产,它所经营的土地就会流向生产管理水平更高的农业经营主体,这正是市场机制在配置土地资源。当然,在让市场充分发挥作用的同时,政府也要发挥监督、管制的作用,维护土地流转市场的规范。充分发挥市场土地资源的分配对防止土地规模过大而造成农业生产率下降有重要意义。