叙事学视角下校园景观雕塑的文化创意与表达研究

2021-03-21贺达杨玲

贺达 杨玲

摘要:校园景观雕塑是传播校园文化与人文精神最直观的物质载体,对校园文化的传递与延续具有重要作用。文章针对学院原有景观长廊存在的功能单一、观赏性不足、文化特色缺失等问题进行设计改造,重点从主题提炼、文本编排、修辞润色、语境感知四个方面,结合校园环境和文化底蕴展开具体叙事思路,探索文化教育价值与艺术观赏价值兼具的景观雕塑设计路径,促进校园景观雕塑的文化品质提升与主体情感共塑,以期为校园景观雕塑的叙事性表达提供借鉴。

关键词:叙事学;景观雕塑;环境育人;水文化;创意与表达

中图分类号:J301 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)22-0-04

校园环境是学校育人体系的重要组成部分,创设与主体教育相适应的校园环境是时代所需,这种环境所表达的语言能够锻炼学生的思维、提升学生的涵养,从而发挥环境在育人方面的特殊作用。其中,校园景观雕塑作为校园景观环境的视觉焦点,在优化校园育人环境、提升校园文化内涵和品位等方面具有重要作用,蕴含着无限的潜在教育意义。将叙事元素注入景观赋予其讲故事的能力[1],能够使校园景观同学生的内心活动进行积极且深层次的对话,在叙述与解读的过程中为学生带来一定的启发。

近年来,已有研究关注到校园生态环境[2]、历史文化脉络[3]、主体需求[4-5]等要素对赋予景观雕塑育人价值具有重要作用,利用院校优势、学科特色[6]、地域特色[7]等设计要素凸显雕塑的风貌与个性已经有了一些探索。随着设计理论的不断发展,校园景观雕塑被赋予多元文化育人意义,但相关设计实践仍亟待加强。基于此,文章以重庆水利电力职业技术学院(下文简称“重庆水利学院”)水文化景观长廊设计实践为例,针对场地现实问题,借助叙事学理论,从主题提炼、文本编排、修辞润色、语境感知四个方面探讨校园景观雕塑的叙事方法,旨在营造丰富多元的叙事性校园文化育人环境,为形成良好的校园特色文化优势提供优良范本。

1 案例概况与问题分析

重庆水利学院始建于1964年,历经多次校名更替、并校、搬迁,现坐落于重庆市永川新区,占地面积达936亩。在教育部与建设部的联合批准下,重庆水利学院被确立为“全国建设行业技能型紧缺人才培育工程”实施院校、全国水利高等职业教育示范院校[8],也是开展水文化教育、弘扬与传播中华水文化的重点院校[9]。自建校以来,重庆水利学院始终遵循“上善若水,学竞江河”的校训,将水文化建设与人才、人格品质培养相結合,具有鲜明的校园水文化特色。但即便如此,实地调研发现,浓厚的水文化主要体现在学科教育、建筑物赋名等方面,其校园景观环境建设却没有充分展现出水利院校的特色,育人效果浮于表面。

原有景观长廊位于校园东大门入口区域,是校园入口主要观赏景观带。该处地势较为平坦,长约为236 m,宽达25 m,基地占地面积约为6 000 ㎡。景观长廊东西方向串联学院东大门与图书馆,也是北面体育场与南面教学楼的过渡区,兼具人流动线与视觉过渡功能(见图1)。由此可见,景观长廊的区位优势造就了其校园文化特色和精神风貌展示窗口的独特地位。然而,原有景观长廊无论在观赏性还是在校园文化特色性、识别性上都未能发挥出文化展示窗口和廊道应有的作用。其原因在于前期校园景观规划以满足绿化要求为主,景观长廊处虽然不乏开阔的草坪和高大的乔木等自然景观要素,但明显缺乏具有校园文化特色的景观载体。原有景观长廊实际用于校园文化展示的仅为一排生硬矗立、短时效性的广告宣传牌。这不仅不利于校园文化信息的有效传达,还会使校园文化形象展示效果大打折扣,降低师生自主获取文化信息的积极性。从空间构成上看,景观长廊占地面积较大但观赏性弱,作为视线与动线的过渡区,其通达性反而较差,加之主体与景观环境之间缺乏文化共情触点,宽阔的“会客”广场毫无生气。

针对这些问题,为了进一步凸显办学、育人特色,实现以文育人、以文化人,重庆水利学院计划将原景观长廊改造为“百米水文化长廊”,以传承、弘扬博大精深的水文化,将立德树人贯穿始终,营造良好的校园文化育人氛围。

2 主题提炼——整合校园与地域文化特色景观要素

2.1 文化元素提取

第一,校园水文化元素。校徽是校园文化素养和办学理念的形式表达[10]。重庆水利学院校徽亦承载着浓厚的校园文化内涵和精神底蕴。其形态借三峡大坝洪流的喷薄之势,以凸显水利事业的特征。其形、意皆与古书“水”字融合,体现水的柔韧与灵动,“水”字中笔以橙色出挑,更显水的气魄与活力。校徽标志内涵与《易经》中的乾卦相合,寓意“天行健,君子以自强不息”,在强化校园文化底蕴的同时表现出了深沉的历史文化意味。

第二,地域水文化元素。“片叶浮沉巴子国,两江襟带浮图关。”重庆是以水兴盛的城市,水在重庆发展的各个阶段都发挥了巨大的作用,让城市的文明得以薪火相传。从古蜀水利事业到如今的长江三峡水利工程,无不叙述着重庆与江水之间密不可分的关系。其造就的水利精神文明与工程智慧不仅彰显了地域风貌特色,对于水利学科与行业的生态文明建设也具有里程碑意义,能为未来水利事业的发展提供精神动力与智力支持。

将无形的文化内涵提炼为可视化元素的形式,能够产生直观的文化内涵初解读行为,形成自主构建的文化场域初印象,能够给主体带来启发与联想,形成主体与景观雕塑的空间交流与互动,促进文化可读与再造传播。水利学院以水文化为主题提炼重庆地域特色与学校校训、校徽等特色水文化记忆触点,构建出具有校园与地域文化特色的体系。

2.2 文化主题凝练

文化主题作为校园文化内涵、品德精神、道德追求的集中显现,是统筹协调且贯穿整个设计的主旨思想。它蕴藏的文化力量能够将散落的空间整合为极具吸引力的整体,从而激发与促进学生对文化的情感认同,产生共鸣。为此,水利学院凝练和明确了水文化景观长廊的水文化主题并切合校园的总体环境。首先,将古代先贤对水文化的赞誉提炼为十条箴言,即水的“十之道”,包括“水之德”与“水之行”两个篇章。其次,每个主题以成语、典故或其他词语为牵引,指引出水的“十之道”,同时辅以相关故事和名言警句,便于理解和取得更好的教育效果,以展现学校精神文化的生生不息。

“水之德”篇章象征着“为人”之道,寓意做人要像水一样蕴含着高尚品德。该篇章内容包括“水利万物——仁爱奉献之道”“海纳百川——包容豁达之道”“冰清玉洁——纯洁美丽之道”“至量必平——公平公正之道”“积水成渊——厚积薄发之道”。

“水之行”篇章象征着“处事”之道,寓意学子们要像水一样行事,顺势而为,兼济万物众生。该篇章内容包括“饮水思源——感恩之道”“流水不腐——运动超越之道”“弱之胜强——刚柔勇敢之道”“滴水穿石——坚忍执着之道”“盈不求概——分寸尺度之道”。

3 文本编排——重构节奏与主次的景观篇章布局

因自身的自然、生长与社会属性,景观空间是以特定规律组织起来的复合空间体。文本是按照一定的语法原则编排起来的组织结构,与景观空间的组构有着契合目的。因此,借用文本编排的逻辑重构景观布局,能够形成具有流动性、节奏性和意义性的校园景观空间,为校园景观雕塑构建出连续且整体的空间环境。

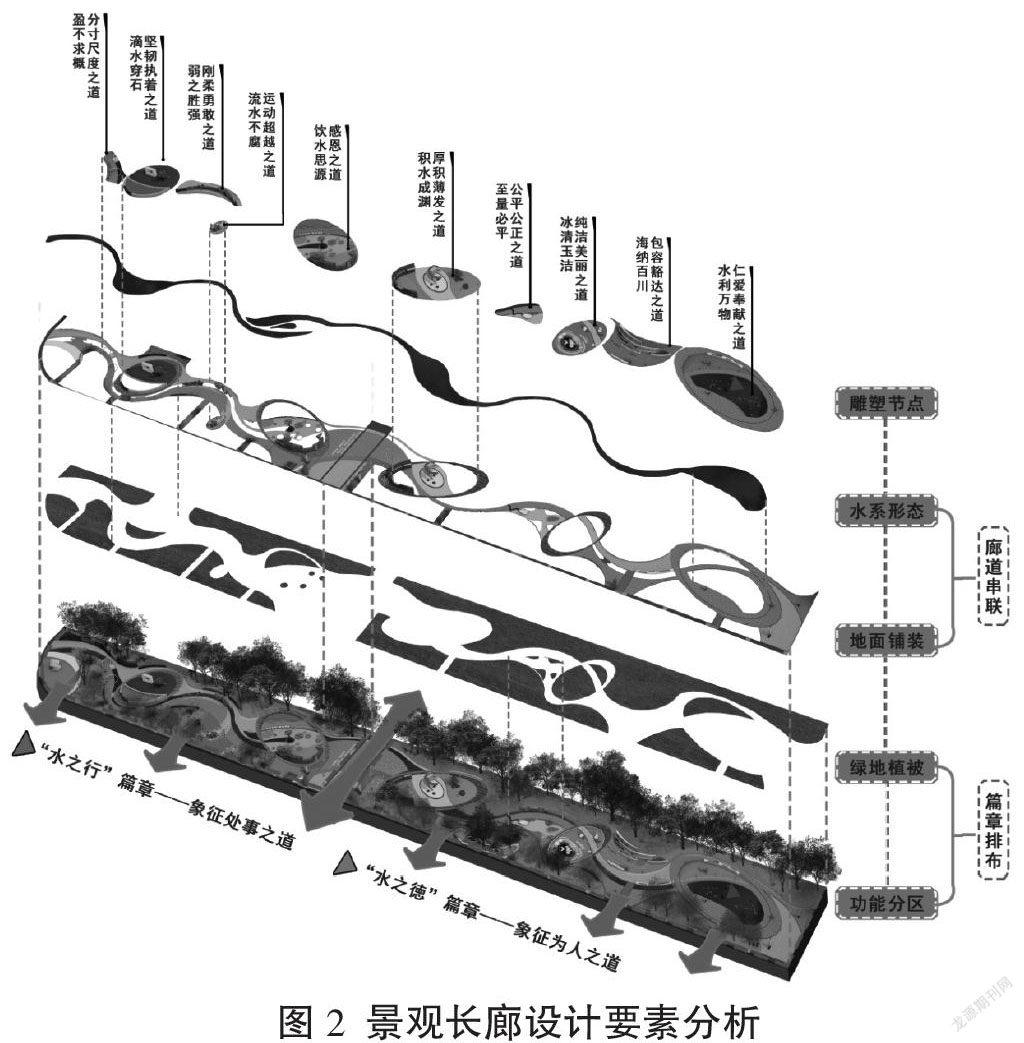

首先,在景观空间布局方面,由东至西分为“水之徳”与“水之行”两个篇章,将水的“十之道”主题逐个排布在廊道上。其次,在景观形态布局方面,借校徽元素中水的灵动与重庆地域元素中水的浩荡汇集成水系带,串联起“十之道”景观节点,利用空间的启承、转折、递进丰富与组织空间,使原本略显单调平实的广场景观变得生动且涵盖丰富的水文化,共同营造文化底蕴与艺术氛围。最后,在交通流线方面,打破先前闭塞的景观空间结构,将长廊区域内道路与广场连通,自然过渡广场与运动场得以形成公共活动交往空间,增强景观空间的开放性与可达性,让空间更加通透疏朗,提高区域的利用效率(见图2)。

4 修辞润色——兼并文化与意蕴的雕塑创意表达

借用文本修辞手法将文化元素艺术性编织融入雕塑中,使雕塑成为校园文化环境的信息载体,促进师生主动捕获和二次解读校园文化信息,在时间的催化下进一步实现持续性发挥环境濡染作用的目标[11]。

4.1 利用隐喻激活文化碎片

隐喻指以一个或多个概念、意象喻示另一个概念、意象。对于隐喻手法,有比较、相似、并列、冲突、融合等不同的描述,其包容性和多样性能够让语言、语句获得不同的解读,有利于制造某种神秘感以引发记忆的联想,激发主体与客体间的互动,推动情感共创。

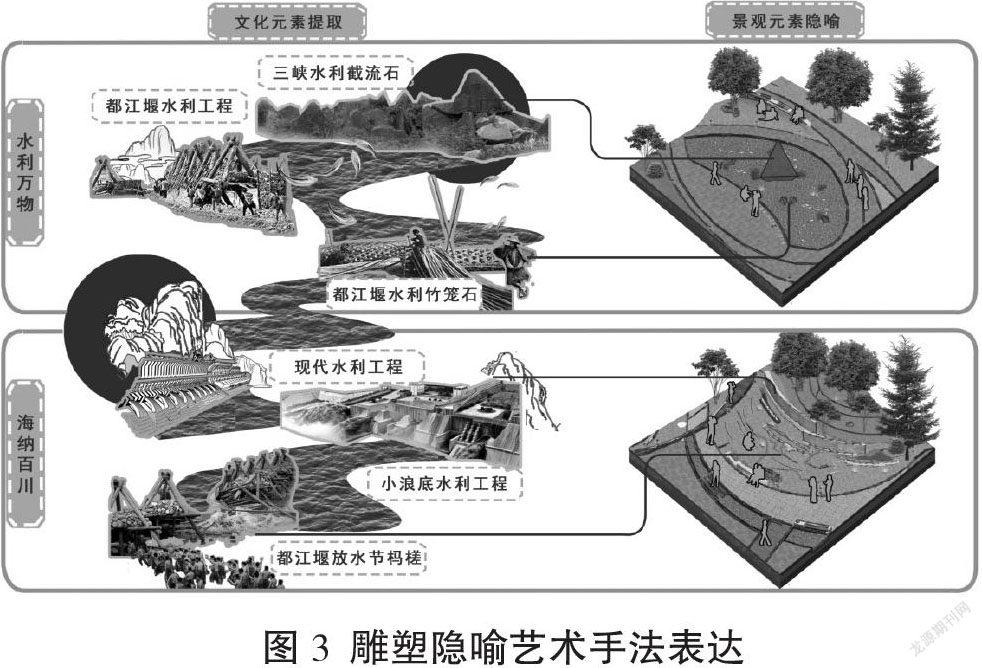

在“水利万物——仁爱奉献之道”主题雕塑小品中,以三峡截流工程的纪念石为主体,辅以“竹笼卵石法”理念改造而成的不锈钢石笼,以古蜀水技术与现代科技创新的智慧结晶为精神鼓舞,以实际工程为启发,品味和丰富水文化内涵。纪念石周边用简洁抽象的“鱼”点缀,描绘“鱼翔浅底”的生态意境,有水的地方就会有生命,水孕育生命,营造一种生机与活力的环境。将不锈钢材质的截流纪念石与灵动的“鱼群”并置,拉开具有时代象征意义的景观长廊序幕(见图3)。

“海纳百川”源自清代民族英雄林则徐所题的堂联“海纳百川,有容乃大”,借海纳百川的宽大度量展现包容、浩然之气。该景观雕塑借助地面与景墙共面的创意,形成了表示都江堰、小浪底等重点水利工程位置的地图,并以浮雕的方式重现了水利工程实景,形成了跨时空的重要大事记景“地—墙”,体现了包容豁达、包罗万象的主题。通过不同材质之间的错落拼接,形成丰富的水文化历史与现代技术对话的意味,既是对文化的一种传承,又展示了现代技术的革新(见图3)。

4.2 “借代”传递多元内涵

“借代”是指利用内涵与意义的相似性,借事物的属性传递所要表达的属性及意义,具有很强的抽象表达特征,能将朦胧的意象与文化映射于载体之上,以小见大,与客体共同构造与解读精神意蕴。借修辞手法,将美好寓意的事物与校园文化特色糅合,以多义性和模糊性的特征,激发学生的创造性思维,让其获得不同视角的感悟。

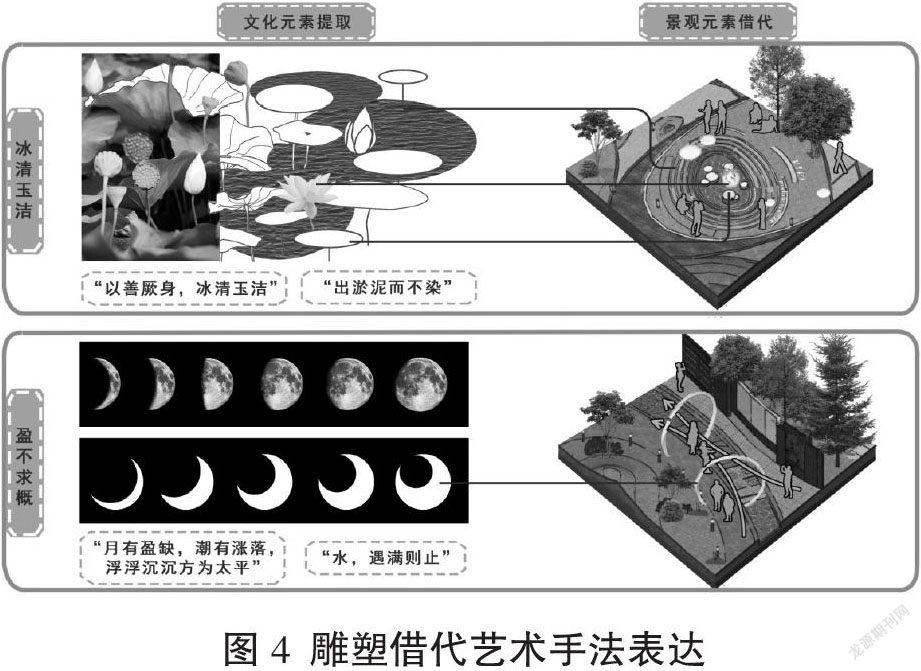

“冰清玉洁”出自汉代司马迁的《与挚伯陵书》,“以善厥身,冰清玉洁”。水清澈透亮,有同出淤泥而不染的莲一般的高风亮节,故将莲作为设计母题,以含苞待放的形态寓意学子璀璨的未来,借白莲的美好气节帮助学生树立高尚品德。雕塑周边铺装和植被以圈层形态相互交错,如同泛起的涟漪,颇具水形态的趣味性与特色(见图4)。

在景观“盈不求概”中,以月亮的盈缺代指水的满盈,空缺的圆环表达出盈而不满的概念,以启发学生遇满则止,不贪多(见图4)。仓央嘉措在《问佛》中写到,“月有盈缺,潮有涨落,浮浮沉沉方为太平”,无论是月有盈缺还是潮有涨落,对于人生道路上的高低起伏需要保持平常心态对待,宠辱不惊方可领悟为人处世的道理。

5 語境感知——营造主体与景观雕塑的互动场域

卡罗琳·弗朗西斯认为,发生在校园户外随意性的交流行为才是大学精神的核心体现,只有校园环境能激发好奇心、促进随意交流谈话时,它营造的校园氛围才具有教育内涵[12]。也就是说,只有景观环境具备适宜停留、驻足、欣赏与交流的前提条件,主体才能自然产生随意性社会行为,进而产生空间上的感知、情感交流以及其他社会化行为。

重庆水利学院在景观长廊的设计中,首先,营造以雕塑为锚点的文化场域,即利用雕塑造型的视觉张力吸引主体驻足、停留、观赏等,在渲染景观雕塑空间的艺术审美氛围的同时获取直观的校园文化感知。周边辅以景观座椅设施,提供小坐、倾听、交谈等空间流连条件,创造聚集活力与人文艺术氛围的文化场域。

其次,预置主体与景观雕塑之间的互动机制。在行为层面,利用尺度适宜、互动有趣的景观雕塑,增强主体与雕塑间的交互,以加深情感记忆点。同时,辅以可供手机扫码播放的语音导览牌,利用信息技术手段增加文化感知路径。在精神层面,以抽象语言表达雕塑的文化内涵,为主体汲取文化留白,促进主体进行能动性的文化解读与再塑造,形成自我感知下的校园文化内涵雕塑。在多元化主体层面,通过交流、理解与阐释形成社交场域空间,满足学生交往、活动的需求,提高场所的可利用率,形成“环境—行为”的良性互动,形成以人为载体的“口口相传”的校园特色文化。

6 结语

高等教育事业的蓬勃发展促使校园文化环境朝着更为开放、多元的方向转型,育人过程也从课堂蔓延至整个校园。景观雕塑作为校园文化建设的重要载体之一,既要注重与校园文化的连接,还要体现地域特色与艺术创意。通过叙事方法的引介激活人的文化感知,促进校园文化的延续与传播,从而更好地营造属于校园的、师生的文化景观雕塑。作为传播校园文化的名片,在未来的教育发展中,文化景观雕塑能够持续性地带给学子们隐性记忆触点、深远的影响与长久的归属感。

参考文献:

[1] [美]马修·波泰格,杰米·普灵顿.景观叙事:讲故事的涉及实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2015:7.

[2] 贺禧.生态视角下校园绿色景观规划探讨:评《绿色校园规划设计》[J].环境工程,2021,39(5):247.

[3] 罗海鸥.大学校园景观的文化育人理路:以岭南师范学院实践探索为例[J].中国高校科技,2017(7):41-43.

[4] 左冕.基于主体行为的大学校园景观设计研究[J].装饰,2019(2):126-127.

[5] 熊和平,段俊吉.校园雕塑的未来主义及教育学反思[J].全球教育展望,2019,48(5):65-74.

[6] 李姝,朱灿,张贵超.基于用户感知的工科校园公共设施设计探析[J].包装工程,2021,42(8):347-351.

[7] 校园文化润无声 育人工程展实效:桂林理工大学南宁分校校园文化育人工程[J].思想教育研究,2019(5):145.

[8] 重庆水利电力职业技术学院[J].国家教育行政学院学报,2014(11):2.

[9] 王晶,陈文斌.水利院校特色文化教育实践研究:评《中华水文化通论》[J].灌溉排水学报,2020,39(12):156.

[10] 万长林,王忠.大学校徽图式的意象观照[J].藝术评论,2012(6):97-100.

[11] 尚慧芳.非言语信息在大学校园环境设计中的作用研究[J].装饰,2013(9):96-98.

[12] [美]克莱尔·库珀·马库斯,卡罗琳·弗朗西斯.人性场所:城市开放空间设计导则(第二版)[M].俞孔坚,译.北京:中国建筑工业出版社,2001:165.

作者简介:贺达(1998—),女,湖南长沙人,硕士在读,研究方向:环境艺术设计。

杨玲(1970—),女,重庆人,硕士,副教授,研究方向:环境艺术设计。

3193501908258